フォトニクス生命工学研究開発拠点のビジョンや構想、展開について

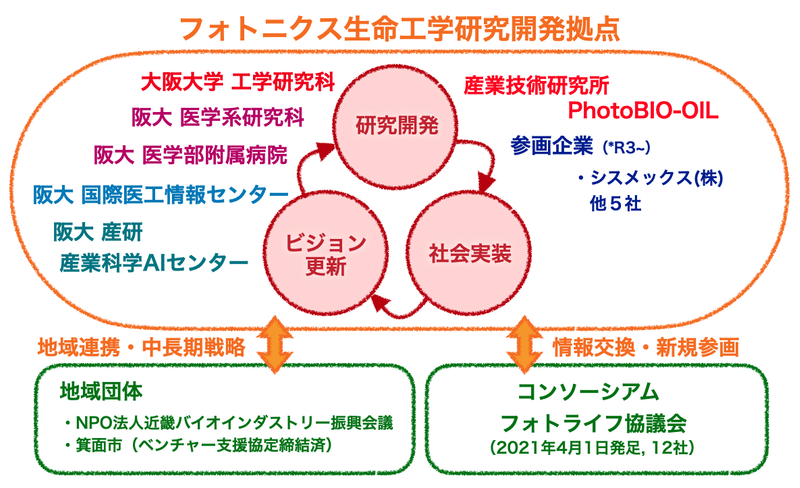

フォトニクス生命工学研究開発拠点は、さまざまな生体情報を計測、数値(デジタル)化し、活用することで社会を支えるフォトニクス技術の開発と社会実装を目的に生まれました。大阪大学がホストになり、大阪大学 大学院工学研究科・フォトニクスセンター、産業技術総合研究所 生命工学領域フォトバイオオープンイノベーションラボ(PhotoBIO-OIL)、シスメックス株式会社が中心となって立案しました。拠点ビジョン・研究内容をさらに魅力あるものとし、今後10年における研究開発や社会貢献を実りあるものとすべく準備をすすめています。今回の記事では、その活動についての、私たちの考え方をご紹介します。

フォトニクス生命工学研究開発拠点のWEBサイトはこちら

■ビジョンを市民の方々と共有するために

私たちは研究開発拠点を立ち上げた際に、「フォトニクスを中心とした融合研究による人間・環境に優しい社会の実現」というビジョンを掲げました。しかし、活動を進めていくうちに、社会実装を目的としている中で、もっと一般市場や市民の方々に寄り添ったビジョンにすべきだと思い、さまざまな方々を交えてビジョンをもっと良くするための大阪大学工学研究科附属フューチャーイノベーションセンターの協力の下、ビジョンデザインワークショップを行っています。第1回目は8月7日(土)と8月19日(木)に実施し、これからは9月3日(金)に開催を予定。また、別の記事でワークショップのレポートはご紹介したいと思います。

3回のワークショップを経て、ビジョンをブラッシュアップし、どのような研究開発を行うことが必要なのか、またそのターゲットを定めて、よりフォトニクス生命工学研究開発拠点の必要性を固めていきます。

■フォトニクス生命工学研究開発拠点が構想していること

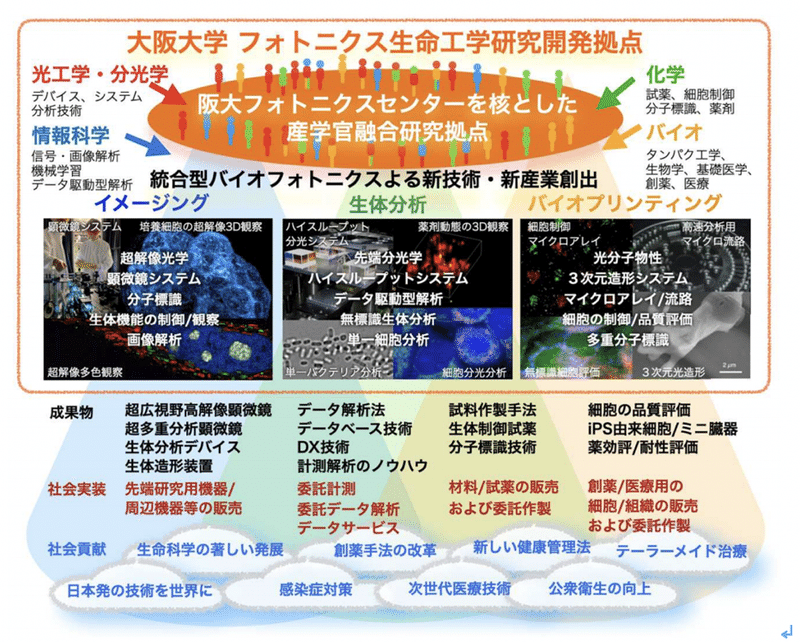

私たちが軸足をおいている研究分野「フォトニクス」。もしかすると、聞き馴染みがない言葉かもしれません。フォトニクスは光と物質との相互作用を幅広く扱う科学のこと。特に活用されるのが、計測や制御技術です。それは分子といったものすごく小さいものから、環境といったダイナミックなものまで。フォトニクスを生かして、医学・医療・ものづくり・AIの専門家と一緒に、見えない未来の課題を“計測”して“制御”し、人間がこれからも健やかに過ごすために必要な開発を行っていくこと。このことこそ、私たちが構想していることです。

※大阪大学フォトニクス生命工学研究開発拠点の構想イメージ

この構想のベースは、今の時代に必要とされていることにあります。多様化し、複雑化する社会環境において、人々の状態をフィジカルとメンタルの両面から迅速かつ正確に把握でき、そのことを日々の生活や健康管理、医療、公衆衛生、安全管理に活かすことが求められています。例えば現代のようにウイルスと向き合わなければならない状況や、また自分の健康を管理できるデバイスの発達など、市民の方々のニーズや興味・関心が高まっていることを感じます。このような未来社会への皆様の期待や理想的な生活の実現に向けてフォトニクスが大きく貢献できると考えています。

■機能的なオープンイノベーションを

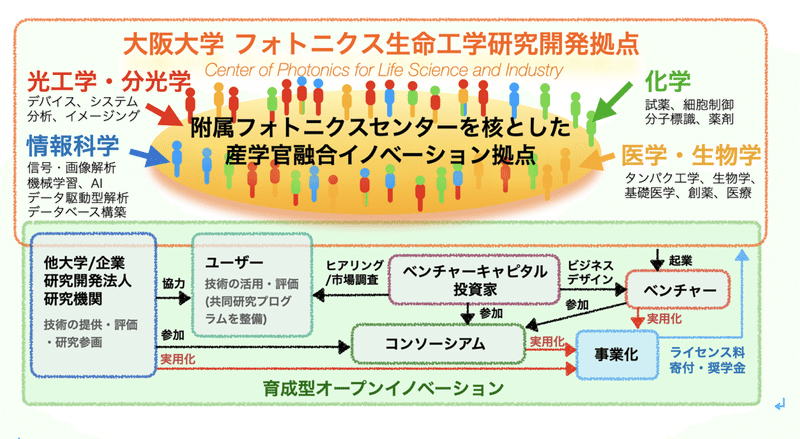

私たちの研究開発の目線としてあるのが、未来の社会を見据えた研究成果の社会実装です。そのためには、自分たちの研究分野だけではなく、さまざまな研究領域はもちろん、メーカー企業との協働も必要です。日本には、世界有数の光学機器メーカーが存在しています。顕微鏡、内視鏡、カメラなどの光学システムに加え、光センサー、レンズ、光学フィルターなどの素子やデバイスに関しても、大小さまざまな企業があり、世界の先端技術を支えています。現在、アメリカやヨーロッパに加え、中国もフォトニクス技術への投資を増加し、日本もアカデミアからの研究成果とこれまでの技術力や産業体制を駆使し、産学官の連携により世界を先導する技術の創出が求められています。

私たちはオープンイノベーションをさらに機能的にしていくことを考えています。オープンイノベーションによって、開発した基盤技術の実用化研究と社会実装については、産学官が密に連携した体制をとることで、単にオープンなだけでなく効率的なイノベーションを進めることができます。開発した技術のユーザーとなる研究者、それを実用化する企業、また要素技術を提供する企業が連携し、開発技術の評価と実用化への課題を常に「お互いを信頼して」議論できる機会をつくること。その議論にはベンチャーキャピタルや投資家も参加し、アントレプレナー教育も同時に実施することを考えています。さらに、拠点参画以外の企業でも参加できるコンソーシアム「フォトライフ協議会」によって、定期的な情報発信と技術交換を行い、研究拠点と産業界との接点を強化できると考えています。

■大阪大学の特色を最大限に活かすということ

フォトニクス生命工学研究開発拠点は、「大阪大学」の特色を活かしています。大阪大学が多種多様な研究を行う総合大学であり、さらに、工学研究科と医歯薬系の研究科、附属病院が同一敷地内で、かつ極めて近い距離で活動しています。これは、世界でも類まれな好環境で、基礎研究から応用研究までスピード感を持った研究推進が可能となります。特に、医歯薬関連の事業展開を模索する企業にとっては、工学研究科と医歯薬系の研究科との接点は極めて魅力的であり、拠点活動への参加の大きな呼び水となっています。産業科学研究所が設置した産業科学AIセンターも参画し、将来に必須となる生体情報活用に必要な技術を共同で開発します。さらに、産業科学総合研究所がもつ産業界とのネットワークも活用することで、大学と産業とのミッシングリンクが存在しない社会をつくることも可能です。

大阪大学の特色を最大限に活かし、医歯薬系の各研究科、附属病院、産業科学研究所との協力体制を整え、開発されるフォトニクス技術によって多様な社会実装を実現していきます。

■これからのフォトニクス生命工学研究開発拠点

開発される多数の技術と、その成果物の社会実装を確実に実現するため、以下の3点において拠点ビジョンを支える土台を作り、ステップアップしていきます。

①産業科学総合研究所 生命工学領域との協働体制の強化

産業科学総合研究所(以下、産総研)は大阪大学吹田キャンパス内に、先端フォトニクス・バイオセンシングオープンイノベーションラボラトリ(PhotoBIO-OIL)を2017年1月に設置し、産学の橋渡し研究の推進と、企業を巻き込んだオープンな協働の場をつくりました。大阪大学の大学院生のRA(リサーチ・アシスタント)雇用による博士後期課程への進学者の増加や、起業に向けた予算獲得など、産学連携と人材育成の場として機能しています。このPhotoBIO-OILは産総研の協力のもと、この枠組みを新しい医工連携の場として更に発展させていきます。

PhotoBIO-OILが中心となり「共創の場」事業に資することを目的とした「フォトライフ協議会」を2021年4月に設置し、その活動を加速しています。前身となる「フォトバイオ協議会」では、企業ニーズと、大学/産総研のシーズとの共有により、5件の産学官共同研究(資金提供型)と、複数のプロジェクトが生まれています。これからは、医学研究機関との連携に舵を切り、医療機器や創薬関連企業の参加を募り、フォトニクス技術を中心とした医工および産業の連携ができる拠点を目指します。

②大阪大学 大学院医学研究科、産業科学AIセンター、他機関や企業の参画

2021年5月には、大阪大学に設置されている大阪大学 国際医工情報センター、大阪大学医学部附属病院 未来医療開発部未来医療センターが参画し、同一キャンパス内で、「工学-医学-医療」の垣根ない議論ができる環境を作り、20年後の社会像、今後10年の研究開発について議論を進めています。医学系研究科、薬学研究科、歯学研究科からの参加者も加わり、フォトニクスによる様々な課題解決を目指し、連携を強めています。

私たちが目指す生体情報計測の高度化とその活用においては、データサイエンスの力が必須です。そのため大阪大学産業科学研究所 産業科学AIセンターも2021年5月から参画しました。大量の生体データの管理や活用のためのインフラ構築、また画像やスペクトルなどの光計測データに適したデータ処理技術を開発し、DX(デジタルトランスフォーメーション)とその活用でも先進的なフォトニクス拠点を目指します。データ管理や処理方法に関する技術やノウハウについても学術や産業界に貢献する形で社会実装を目指していきます。

※社会実装と技術創造を見据えて拠点の拡張イメージ

③ 一つ屋根の下の産学官共創の場の形成

現在、産学官の協働体制を、大阪大学フォトニクスセンタービル(2011年4月完成)を中心に実施しています。フォトニクスセンターは1575m2のオープンラボと、フォトニクス研究に必要な各種共有設備を備えており、産学官が実際に集う協働研究拠点として機能しています。関連イベントの定期開催や、ベンチャーキャピタル、起業家の参加によるアントレプレナー教育、また学生主体のビジネス立案など、人材育成の面でも資金が集まる仕組みを作り、地方自治体や地域コミュニティ、地域産業界との会合を定期的に持ち、北大阪を中心とした産業創出の新拠点形成を目指していきます。

■さいごに

フォトニクス生命工学研究開発拠点、持続可能性を念頭に活動しています。研究開発は社会に役立ち、人のためになっていること。このことを私たちはもちろん、関係する機関や企業の方々と共有しながら、未来の見えない課題を見るために必要なことを行っていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?