PIECESは、市民が社会課題と向き合う扉だ! #わたしとPIECES

自己紹介

昨年、1年間の育成プログラムに参加しました上野と申します! 私は普段は、福祉の専門職ではない普通の仕事をしており、その傍らで土日や平日の夜に子どもの孤立を防ぐことをミッションに共感して、PIECESで活動しています。育成プログラム中は、実際に中高生の子たちを何人か担当にもち、定期的に会って勉強を教えたり、進路などもろもろの相談を受けたりと活動を行っています。また、現在はPIECESの広報、イベント企画も少し携わっています。

受けようと思ったきっかけ

私は大学卒業後に公共政策大学院という、政治学や政策について学び公務員など公益に関わる専門職を養成する大学院へ通い、その後社会へ出ました。しかし、社会人になってから日常の仕事だけでなく、普段の立場に関係なく社会課題に関わる活動にも参加したいと思い強く残っていました。ちょうどそのときに偶然にもプログラムの応募を見つけて参加しました。現在ではプログラムがきっかけとなり、子どもと関わることや福祉に関するイベントへの参加など様々なご縁をいただき、活動に参加しております。

2018年に受けた育成プログラムの内容

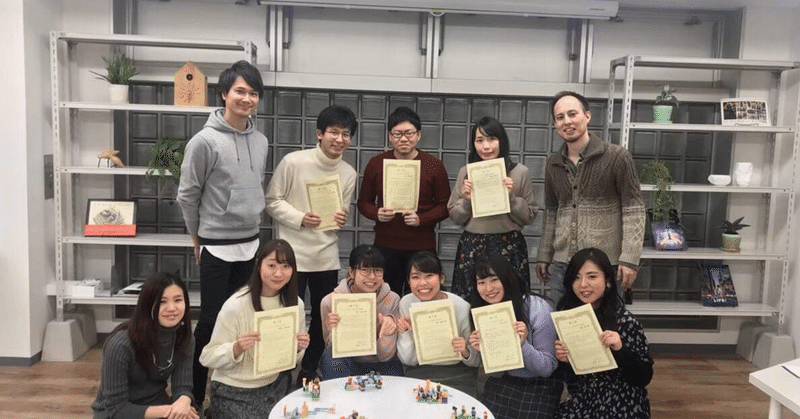

プログラムは座学(講座とゼミ)と現場実践から成り立ちます。講座では、そもそも子どもの孤立とは?という基本部分や、児童精神科医である代表の小澤さんより子どもの発達について丁寧にレクチャーしてもらいました。また、プログラムの後半では社会福祉協議会の職員、他地域で子どもの居場所づくりを実践している活動家、元当事者など様々な講師が子どものサポートについてお話いただきました。ゼミでは、 リフレクション という子どもとの関りの振り返りが中心となります。まず””、子どもとの関りを客観的に記述することから始まり、子どもの反応やそれに対する対応などをケース会議のようにプログラム参加者同士で話し合います。そうしたゼミでの学びを現場実践でいかします。レゴを使用した表現方法や、「フィッシュボウル」という対話式のワークショップなど普通の民間企業ではないような円滑なコミュニケーションのエッセンスがたくさん盛り込まれ、とても勉強になりました。

現場実践では、PIECESと関係のある子どもの居場所で実際に子どもと関わります。特に私は中高生たちの学習支援と居場所づくりに参加しました。ここでは、PIECESのスタッフや既にプログラムを受けた人からサポートを受け、子どもと接したり、イベント(クリスマスパーティーや鍋パーティーなど)で子どもと一緒に料理作りなどしました。私は、これまで家事が一切できなかったのですが、「今時そんな男は結婚できないよ!」と言われ(笑)、女子高校生たちからお米の炊き方から包丁の使い方まで教えてもらい、子どもと学び合うということを経験しました。徐々に慣れてくると一人で子どもと接したり、イベントを企画したりします。

プログラムに参加した感想

当プログラムで福祉職でない社会人が得たものという視点で、二つのことをお話します。

1.子どもと接する楽しさ

プログラムを通して子どもと関わることで改めて感じたのは、関わる楽しさがあることです。良くも悪くも社会人になると肩書で人を見られることが多いです。しかし、子どもたちはそういったことは関係なく率直に目の前にいる人は話しやすいか、一緒に居られる人かという観点でみています。きちんと目の前にいる“人”としてみてくれているのが、こちらもとても安心します。

印象に残ったのが中学生の女の子から「上野さんは、今まで人生生きてきてどうだった?」と聞かれて不覚にも返答できなかったことです(笑)その女の子は複雑な環境を乗り越えて自身のチャンスをつかむために勉強や部活動に果敢に挑んでいました。

多くの子どもに伴走することで、たくましく、自由に生きている子どもたちから多くの感性や、考えを学びました。

2.自身の学びの場として

職場では、自分の考えだけでなく、組織の立場やこれまでの積み重ねなどを考慮して物事を決定していくことが多いです(前例をあたるということはもちろん大事です)。しかし、PIECESなどのNPOの現場では自身が何をしたくてどうかかわりたいかという視点で物事をみることが多いです。それは、プログラムではただ受動的に講座を受けるのではなく、「市民として子どもとどう関わるのか?」、「子どもの孤立を防ぐためにはどうしたらいいのか?」という問いを意識しながら活動することが盛り込まれているからです。

私が提案した内容が形になったり、企業の組織や人材育成方法などを参考にしながらNPOの事業をつくっていく経験が疑似的な起業のような過程のようで、アウトプットをする場としてとても最適でした。そういったNPOの自由な環境でケアだけでなく、ビジネス的な感覚の学びも得えることができました。

また、最後にプログラムのフォロー体制も充実していることをお伝えします。普通の社会人がいきなりボランティアへ参加するのは、難しいかと思います。しかし、子どものとの関り方とは?という座学から始まり、現場実践ではメンターの方からフォローをしてもらいました。オンラインも含めて最低月に1回は個別相談や面談をしていただき、PIECESのスタッフからはとても気遣っていただきました。

最後に

私は多くの人にPIECESやプログラムへの関心、ひいては日本の子ども・若者の現状に関心をもってもらいたいです。

プログラムで参加した中高生たちの学習支援・居場所づくりでは、様々な才能を持った子たちが家庭・学校など周りの環境のやむを得ない事情によって将来に大きな不安を持っていることを知りました。

そうした生きづらさを抱えている子たちを見て、この子たちがどんな家庭、環境であっても自由に将来が選択できて、将来に不安がなければどれほど万人にとって生きやすい社会になるかと思います。

当プログラムでの学びから、私自身が“福祉“や“子ども“に関り続けることで、自分がみてきた子どもたちが生きづらくない社会、万人が生きやすい共生した社会を見ることができると考えました。また、PIECESのお互いに苦手なことをサポートしあう環境で和気あいあいとして活動することができたので、他人に寛容で思いをはせられるような人が増えればもっと生きやすい社会になるのではないかと思いました。

PIECESのやろうとしていることは、寛容な人を増やし、誰も孤立せず、生きやすい社会をつくる壮大な社会実験なのかもしれません。実際にプログラムに参加する、自身の住んでいる地域にプログラムを誘致する、寄付をして応援する、この取り組みを知って欲しいのでシェアする・・・様々な参加方法があるかと思います。

ぜひ、私たちと一緒に誰も孤立せず、生きやすい社会づくり参加しませんか?

上野

🎈あなたも子どもが孤立しない未来をつくるピースに🎈

7月末までに新たな寄付者100人を募っています。想いに共感してくださったらぜひ、一緒に「優しい間」を広げる仲間になってほしいです。

あなたもPIECESを共にひろげる一員になってくれませんか?

PIECESメイト100人募集キャンペーン実施中!#ひろがれPIECES

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?