「音楽は物語を追い抜いてはいけない」岩崎太整の考える、ベストな劇伴の在り方

作曲家の岩崎太整さんは映画『モテキ』や『竜とそばかすの姫』、Netflix『First Love 初恋』など数多くの映像音楽を手がけてきた。

日本アカデミー賞 最優秀音楽賞を受賞の経験も持つ彼は、どのように映像音楽を作っているのだろうか。映像への向き合い方や音作りにおける作品解釈、視聴環境の音質に対しての考えを伺った。

<文:伊藤美咲 / 編集:小沢あや(ピース株式会社)>

<岩崎太整さんプロフィール>

音楽家。代表作に 映画『竜とそばかすの姫』、映画『モテキ』、『巨神兵東京に現わる』、アニメ『血界戦線』シリーズ、アニメ『SPRIGGAN』、アニメ『ひそねとまそたん』、Netflix『First Love 初恋』、Netflix『全裸監督』シリーズなどがある。その他にも、第86回 NHK全国学校音楽コンクール 高等学校の部課題曲『僕が僕を見ている』などを手掛け、活動は多岐にわたる。

<受賞歴>

映画『モテキ』 第35回日本アカデミー賞 優秀音楽賞

映画『竜とそばかすの姫』 第45回日本アカデミー賞 最優秀音楽賞、第36回日本ゴールドディスク大賞 サウンドトラック・アルバム・オブ・ザ・イヤー

自然と辿り着いた作曲家の道

作曲家として活躍する岩崎さんが音楽活動を始めたのは、20歳の頃のこと。決して早くはない音楽人生の始まりだ。それまで、岩崎さんにとって音楽は一人で楽しむものだったという。

「小学生の頃から、ジャズや当時オールディーズと呼ばれていた60年代〜70年代の音楽を聴いていました。周りに音楽の趣味が合う友達がいなかったので、誰にもシェアせず一人で楽しんでいたんです。音楽を本気でやるのは大変そうだと思って、ある意味逃げるように映画学科のある大学に進学しました」

日本大学芸術学部映画学科に進み、脚本を学んでいた岩崎さんだが、そこで出会った人たちを見ているうちに「年間365本以上の映画を観ているような人には敵わない」と考えるようになった。その後は映画の脚本から音楽の道にシフトし、ジャズを始めるために、ギターを手にするようになった。

「20歳で音楽を始めるのは、プロとしては遅いです。結局、楽器が上手くなるために必要なのは、訓練の量なんですよね。演奏に関してはどれだけ練習に時間をかけられたかが大事なので、『僕はもう間に合わない』という気持ちがありました」

ここまでのエピソードがネガティブな話に聞こえる人もいるかもしれないが、岩崎さんから脚本家やプレイヤーとしてはトップに辿り着けなかったことに対してのコンプレックスは微塵も感じられない。その理由を、岩崎さんはあっけらかんとした表情でこのように語った。

「脚本やミュージシャンの世界で、上を見てがっくりしたことはないですね。僕はちゃらんぽらんなところがあるので、『まあいいか』みたいな(笑)。作曲も、ギターが上手くなる前に曲が作りたくなっただけなんです。

だから、意識して作曲家になろうと思ったことはないんです。特定の人や作品に憧れたわけでもなく、音楽と映画を好きでいたら自然と今の道に辿り着きました。ただ、映像に対して『こうあってほしい』というゴールは描いていたので、それが映像音楽の基本になっているのだと思います」

ジャンルを問わず、常に面白さの分析をする

岩崎さんは映画や音楽、読書、建築などジャンルを問わず、「とにかく面白いものが好き」だと語る。これまでに触れた作品の数も、トップクラスの人には敵わないとしても、「作品鑑賞の総量は多い方」と自負があるそうだ。

「『何が面白いか』を考える訓練を、子どもの頃から無意識のうちに行っていたのだと思います。構造分析が好きなので『どういう成り立ちをしているか』を考えることが癖になっているんですよね。

だから全然ロマンチックじゃないんですけど、どこかで音楽の持つロマンティシズムも信じている部分もあります。言葉や文化が異なる人とレコーディングをしても、OKテイクはズレない、という経験を何度もしています」。

映像の作品理解はまず脚本から

ここからは、岩崎さんがどのようなプロセスで映像音楽を制作しているのかを紐解いていく。視聴者の感情を揺さぶる映像音楽は、どのようにして生まれるのだろうか。

「映像作品はまず脚本が大事と昔から言われています。なので、脚本をちゃんと読み込める力がとても重要だと思っています。

物語を自分の頭の中でビジュアライズして、『感情がどの状態にあるのか』を探りながら、曲を作っていくことが多いです。その後、自分でビジュアライズしたものと実際に撮られた映像を照らし合わせて、音楽を調整していく。

実際の映像では、表情の変化や些細な動きといった脚本に書かれていない演出もあります。なので、映像を観ながらアレンジを加えたり、あえて音を止めたりと音楽的な演出を加えていく。あとは、作品を見終わったときに、『視聴者がどんな気持ちで劇場を出るか』も意識しています」

音楽の知識だけでなく、脚本の理解がかなり重要になる映像音楽。大学で得た脚本の知識や、これまで自然と行ってきた構造分析が存分に活かされているのだろう。

音楽は物語を追い抜いてはいけない

映像音楽は、あくまで映像を引き立てるためのものである。「この音楽が流れてきたってことは、この二人は上手くいくってこと?」なんてことは、視聴者に悟らせてはならない。

「音楽には推進力があるんですよね。たとえば、物語の序盤で二人の人物が全然打ち解けていなくても、音楽によっては打ち解けているように見えてしまう。このように、物語の解決はまだまだ先にあるのに、音楽が理論的に先に解決したがってしまうことがよくあります」

とはいえ、作曲前に「このシーンはこのくらいの盛り上がりで」なんて逐一共有してもらうことは難しいだろう。岩崎さんは、どう乗り越えているのか。

「結局、物語を理解して感情を想像するしかないんです。音楽をつけることによって感情が顕在化するので、それが『やりすぎか、やりすぎじゃないか』は実際の映像に当ててみないとわかりません。

もし、音楽が物語を追い越してしまう身も蓋もない状態だったら、視聴者は気持ちが冷めてしまうと思います。でも、実際に当てたときに映像と音楽がずれていなかった時はすごく嬉しいですね。作品に対する認識が一致する瞬間に出会えることは、ロマンだなと思います」

劇伴が“良い曲”である必要はない

物語の内容や進行スピード、登場人物の感情など、さまざまな要素が複雑に絡まる劇伴。では、一体何を持って「良い劇伴」なのだろうか。

「劇伴が『良い音楽』である必要はないんですよね。そのシーンを良くするための音楽なので、何よりも映像にフィットしていることが大事。だからサントラで聴くと『なんだこれ?』と思うような音楽でも、映像と一緒だとすごくかっこよく感じるものがある。それこそが、劇伴ならではの面白さですよね」

岩崎さんのお話を聞いていると、音楽に対しての自我を全くと言っていいほど感じない。それは、彼が作品を第一に考えている姿勢の象徴だ。

「とにかく映像が良い作品になれば良いと思っているので、音楽への自我はないです(笑)。作品が良くなることが、僕自身の一番の得にもなりますし。音楽が映像と合わさったときに100%の仕上がりになっている必要があるので、言ってしまえば、自分の音楽性はどうでもいいんです」

最近岩崎さんが劇伴を担当した作品のひとつが、2022年11月にNetflixにて配信され話題となった『First Love 初恋』。リリースされたサントラ集に収録されているのは47曲だが、実際にはもっと多くの曲が作品内では使われているそうだ。

「サントラには、出来るだけ音楽としても楽しめるものしか入れてないんです。それでも、中にはドラムが鳴っているだけの曲もあるんですけど(笑)。音楽だけ聴くと『なんだこれは』って思う曲はサントラから外しているので、本当は80曲くらいあります」

映像作品を倍速視聴すると、全くの別物になってしまう

動画配信系のサブスクで映画やドラマが手軽に観られるようになった今、議論に上がるようになったのが「倍速視聴問題」。タイムパフォーマンスを重視し、視聴時間を短縮するために、本来よりも早いスピードで作品を観る人が一定数いると言われている。スピードを上げて映像を視聴することで、音楽にはどのような影響があるのか。

「音楽はスピードが25%上がると、全くの別物になってしまいます。物語を理解する左脳はついていけるんですけど、音楽を体感する右脳がついていけないんです。映像と流れている音楽が大きくずれてしまうので、理解の範疇が変わってしまう。特に僕は音楽の人として25%がとてつもなく重く感じるので、倍速だと観ていられないですね」

また、「倍速でも物語が理解できるかは言語によっても変化する」というのも面白い視点だ。

「例えば、英語は一言一句全部聞こえなくてもいいんですよ。『This』の『s』が聴こえなくてもサウンドで通じるから。と言っても、母国語の人たちは違和感があるので観ていられないと思いますが。日本語は全部聞こえないと意味がわからないので、その点では日本語は特に不利だと思います」

映像作品の視聴環境は進化している

いつでもどこでも映像作品が楽しめるようになった今、視聴者側の音響環境も多様化した。スマホやPCのスピーカー、AirPodsをはじめとするイヤホンなど身近なガジェットで音を楽しむ機会が増えたことに対して、岩崎さんは肯定的だ。

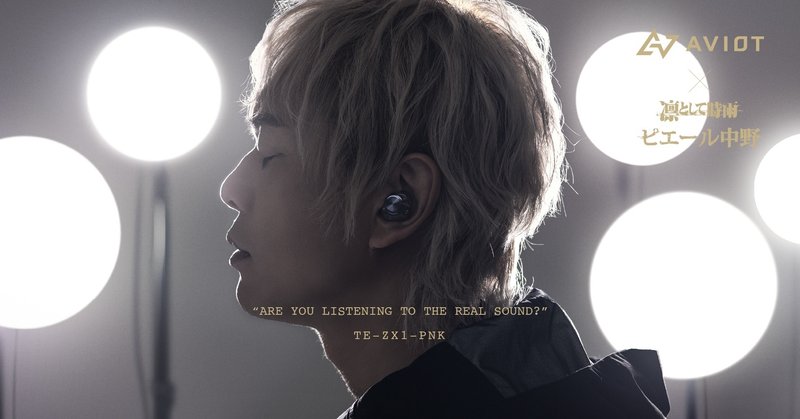

「音響環境が劣化しているとは全く思っていません。今はAirPodsやピヤホンといった手頃に良い音が聴こえるイヤホンがあるので、むしろめちゃくちゃ進化しています。今までのテレビとは比べものにならないくらい。スマホの画面でも、顔に近づければ映画館より大きな画面で観れますし(笑)」

手頃なイヤホンに対して好意的な印象を抱きつつも、作曲時は絶対にハイエンドの機材を使用してサウンドチェックをするそう。

「何で聴かれるとしても、絶対にクオリティは一番上を目指すべきだと思っています。『最近はスマホで聴かれるから』とは1回も考えたことがないです。ベストな状態で聴けるからハイエンドの機材を使っている。ただそれだけです」

また、動画配信サービスの普及やガジェットの進化に感心する一方で、制作者としては「世界で戦える作品を作らなくてはならない」とも話します。

「テレビや映画館では作品と一対一で向き合えますが、配信メディアなどは『スター・ウォーズ』シリーズの様な大作と半ば強制的に同じ土俵に立つことになるんですよ。予算も時間もたくさんかけられているハリウッド作品と並ぶために、日本の映像作品はめちゃくちゃ進化しなきゃいけない。

とてつもない極論ですが、日本のドラマがハリウッド作品と伍せないのは、もはや四季があるからなのではないかとすら思っていて(笑)。四季があるからテレビ的には3カ月で12話を作らなきゃいけないルールがあるけど、季節が2つしかなかったら倍の時間をかけられるじゃないですか(笑)。

韓国ドラマが発展したのは、海外の良さを取り入れつつ、そこに自分たちのオリジナリティを加えたものにしたからだと思うんですよね。日本の作品が劣化しているとは全く思わないですが、周りの進化に我々が置いてかれている部分はあるのかなと思います」

映像を良い音響で楽しむとキャラクターや物語の解像度が上がる

「良い音響で楽しむと解像度が上がる」というのは、音に限った話ではない。映像作品の音の解像度が上がることは、映像の理解度の向上にも直結する。まさにピヤホンシリーズは、作り手が仕込んだ些細な音も聞き逃さずに楽しめると、岩崎さんも賞賛していた。

「音響が良くなると、作品の解像度が上がります。『笑っている陽気な人だと思っていたけど、すごく下の帯域で鳴っていた低音が聴こえたことで恐ろしく観えるようになった』とか。

ピヤホンシリーズは一般の人が手の届く価格帯でありつつ、作り手の意図を漏らさず聴き取れる塩梅になっているのがすごいと思います。このような耳で育つ人は、一度作り手の意図を汲み取れるように聴けると、今後も絶対に気づけるようになると感じます。イヤホンが進化している今の時代の人は良い耳の鍛え方をされていると思いますし、『そういった人とどう対時するか』は作り手として常に考えますね」

ピヤホンやnoteの感想、ぜひTwitterにつぶやいてください。すべて手動でエゴサーチしています!