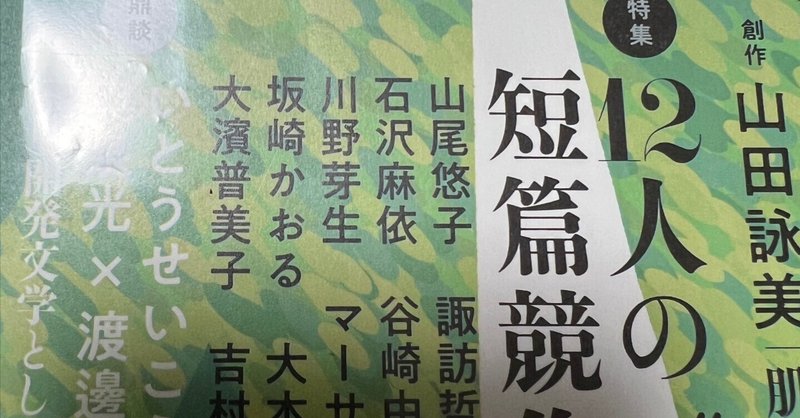

川野芽生○奇病庭園(抄)『文学界』2023年5月号 特集12人の″幻想″短篇競作②

奇病庭園(抄)について。

12人の〈幻想〉短篇競作。読みすすむうち心を捉えて離さないのは『奇病庭園』。結晶、鉱山、透明、世捨て人の一群、翼のある妊婦、頭部——老女の。頭蓋の内側。写字生、インクは青く血の色をしている…好みの要素が燦混淆する。

落ち着け。言い聞かせて特集をひとまず書見台に置く。

幻想文学の読み方を最近、変えている身には、入リが掴めない。

『奇病庭園』の深みに嵌る術もなく、どこから読書をはじめようかと躊躇し、若干狼狽えてみたりする。鮮やかに二度目には沼に到達できないと、だいたいにして縁のない作になる。そうはしたくない絶対に。

此の庭園は何にも似ていない、誰にも似ていない、どの作にも似ていない。『奇想結晶庭園』とでも云うべき庭。書き手は超一級の、しかもここ何十年現われていない幻想の書き手、男ではない性別の書き手である。入り場所に困るのは当たり前のことで、そこを気にし過ぎると入リ込みも悪くなるというもの。

まずは…。

いやどうする…。

幻想文学は、語り手がどこにあるかを探るのもきっかけになるだろうが、読み手の自分がどこに立つかというのもかなり読む享楽の深度を左右する。たとえばホフマン『黄金宝壺』だと庭にたつのが自分の場合ベスト。そこから登場人物たちを観察する。そこに居れば空から降るものも、空に飛翔するものも、羽槫きの羽の動きまで観察できる。

『奇病庭園』の血の結晶していく様を見たいではないか。

さて、どうしようか、先ほど名を上げたホフマンにちなんで、彼が良く使う遠眼鏡をとり出して…さて思案投首…。

視野の狭い旧式の望遠鏡を携えてワタシは、庭園から遥か彼方の見晴らし台に立つ。距離は遠ければ遠いほど良いかもしれない。そこで天体観測をするように書見台にのせた文藝誌の特集を記事を読む。[奇病庭園](抄)の頁を捲りながら辞書を引く。誰よりも遠いところに居て、言葉よ、彼方より飛翔して我が體に入りたまえ。秘戯はあなたのうちにあってワタシにはないものだけれど、願わくばワタシの裡ニテ結晶せよ。そして秘戯をワタシに感じさせよ。

幻想文学は多く男の手によって成ってきた。かつて人形が男の手によって作られてきたように。

人形は今や女性の手によって少女が多く作られる。すっかりそれが当たり前になったところで、フェミニズのことは看過されている。幻想小説は、文字によって書かれる。だから文字によってフェミニズムのことも記録されて欲しい。幻想文学もいつか女性の手に多くなって、当たり前だとなる時が来る。その時に来るべき未来が鮮やかに女性あるいは男性でないものの手で成立していることを矜持していて欲しい。

川野芽生の使う漢字は、漢——おとこの字ではなく、そのおとこの漢字の横行するそちこちで、燦めき息づいていた、おとこならぬものたち使う——女らしいと云うおとこの対極は、またおとこでもあるかもしれない——なのでおとこならざる者たちの——燦めく漢字。それらはlaの女性定冠詞。川野はそれらを選んで駆使している。

ゆえに簡単に近づけないところ、が、ある。ワタシの方は最近、最近すっかり男漢字の読み手になっていて…モダニズムも創生はどうしても男言葉の漢字が多い。(そうでない男たちもまたいるけれど)韃靼だの達陀だの大連だので使われる漢の言葉。共は、それらを忘れて、『奇病庭園』に、から、言葉を受けたい。

彼方から望む旧式の望遠鏡の腔綫(こうせん)にそって、青い血液が飛散して、条となり蒼い結晶の螺旋糸状を形成しないだろうか。そうすれば結晶言語が、ワタシの頭蓋の裡を走狗するに違いない。脳から血を受ける。なんと素敵な読書法ではないか。

さて。頭蓋の内壁は躊躇したり身じろぎしたりもしたのだけれど、言葉は鱗状に取り付いて結晶した。その結晶した文字を頭脳の内壁は吸い取るそれはすなわち、川野芽生の小説を読むという行為になる。

頭蓋骨をふると、結晶体の字はもどかしく身をほどいて地上に落ち散らした。言葉は体躯に入れなくても、散じて無音の声を放つ。形、口の形、肺の息跡、軌跡が設計図に落とされる。曲線の幾何学、星の喋り道。

密度が高く結晶から発する透明な蒸気が…高い密度は通常には温度を上げるがここでは緩やかに体温を奪っていく…血液を結晶させる結晶化温度を越えて、青い血が、筆致のように染み込んでいく。今、温度は何度だったけ? この滲みは永遠に残るものなのか?

角の生えた頭蓋の内側から委譲した、其の人の言葉に脳を慣らしていく

老天使が女性の手に返還された。この国には、他にも老天使の使い手がいる。二人はどこかで共同するかもしれない。

夢を見させる言葉たち。夢を見させるということは幻想を共同で緝ということ。

結晶の血を介して奇病は蔓延する。この物語を読んだものは感染する。同士よとあなたは思うかも知れない。ワタシもワタシたちもずっと思ってきた。しかし裏切りの季節はすぐにくる。

あなたはきっと言葉以外に信じるものをもたないだろうから、たとえ、いろいろなことがあっても、そこにいる。

同志はなくても、ないからこそ成立する言葉の世界も認知しているから。

でも今は同志を探しているだろう。はじめて声を上げた人たちだから。

あなたは独りを知っている。だから幻想譚をいくつもいくつも紡ぐことができる。一つずつが、時を孕んで未来へ向っている。

この短篇は何にも似ていない。

強いて言えば、20歳の山尾悠子が誰も使っていなかった文字方程式で新たに記述した『夢の棲む街』の——其の——[新たに]立てるという——その新規ということ。

だけれども、今、川野芽生が小説を書くときに方程式は使っていないかもしれない。設計図なして書いているように…なんとなく思う。それは血を変異させて結晶させる不在身体の化学装置のようなものかもしれない。

いや、想像はあっていない可能性が高い。幻想小説を読むのに四苦八苦しているワタシが書いているのだから。新規現われた、まったく価値観の異る幻想体系の言語使用法で書かれているのだから。

さて視野の狭い望遠鏡の中で、捲られたところは最終ページとなった。続き書下ろしのうえ単行本となるという文字が飛び込んできた。ここから川野芽生の幻想譚がはじまる。のだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?