未来の学校祭 -SCHOOL OF THE FUTURE FESTIVAL - トーク「生物と人工物の境界」

「生き物」と「人工物」の境界は、いったいどこにあるんだろう?

東京ミッドタウンで2019年2月21日(木) 〜 24日(日) の4日間 開催された「未来の学校祭 -SCHOOL OF THE FUTURE FESTIVAL -」。「アルスエレクトロニカ・フェスティバル」参加作品を中心とし、「ギリギリ」をテーマに展示、パフォーマンス、ワークショップ、トークなどが開催されました。

思わず立ち止まってしまう作品が数多く並ぶなかでも ひときわ目を引いたのが、「新たな生き物や生物らしさに着目し 生き物と人工物の境界に迫った」という3つの作品が並ぶ”ギリギリ・スクエア”。

ここで展示を行っていた3アーティストによるトークイベント「21世紀の粋1ー生物と人工物の境界ー」に参加しました。

AIやロボットといったテクノロジー、医療技術の発達によってますますあいまいになる生物と人工物の境界。こうした境界に迫る「ギリギリ・スクエア」のアーティストたちが、自身の作品とそのアプローチを紹介し、議論します。

① Cod.Act

巨大なゴムチューブが床をうごめくサウンド・インスタレーション「πTon(ピトン)」を製作したCod.Act (コッド・アクト) は、ミュージシャン、作曲家であるアンドレと建築家であるミッシェルのデコスター兄弟によるアートユニット。

(《πTon (ピトン)》 / Cod.Act )

「動き」と「音」に着目した作品を制作していて、今回の「πTon」では「不確実な動き」と「今までにない音(合成音)」を連動させることで、動的で即興的な音楽の実現を目指したそうです。

(ヘビのような)原始的ないきものとしての「πTon」に、原始的な音(イヌイットの儀式の音楽などをもとに作った音)を割付るという今回のアプローチは、 "機械に対して音を与える” のではなく "コンテキストに対して音を置く” ことになり、今までの彼らの作品とは少し違ったアプローチになったといいます。

もともとのゴールは「美しく有機的な音楽を作ること」や「不確実性、ライヴ」であって、生物的なものを目指しているわけではなかったが、「音」と「動き」を探求していった結果、生物的な作品になっていったのだそうです。

② 藤堂 高行さん

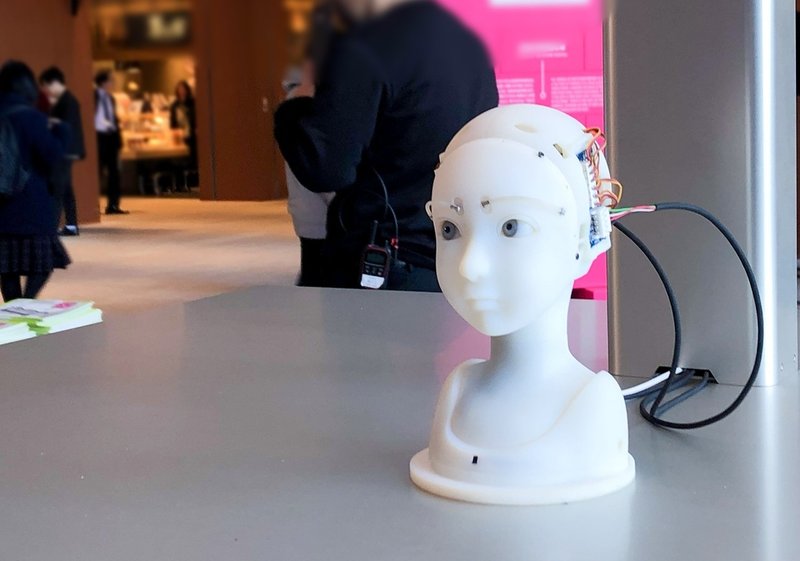

構造は人間に倣って作られているわけではないのに、人間らしい表情を感じる小型のアンドロイドロボット「SEER: Simulative Emotional Expression Robot」を制作されたのは、藤堂高行さん。以前、東大で拝見した時にはコントローラで表情を操作する方法と、鑑賞者の視線を追尾する方法で展示がされていましたが、今回はさらに、見つめている人の顔の動きや表情を真似るようになっていました。

(《SEER: Simulative Emotional Expression Robot》 / 藤堂 高行 )

(2017年に東大で展示されたときの様子です。)

人に似せた像をつくるときに起こる「不気味の谷」という現象;「類似性」が向上するとある程度までは親近感が向上するが、近くなりすぎるとわずかな違いが目について不気味に感じるという;「類似性」と「親近感」の 2軸の設定を疑い、”眼”にこそ「不気味さ」を左右するファクターがあるのではないかと、「視線」に着目した作品を制作されてきたそうです。

以前に制作した作品で、「視線」を作り出すことで ”人格” や ”意思” の存在を感じさせることはできたが、「見つめている」はずが「睨んでいる」と捉えられることがあったそうです。その原因はまぶたの追従がないことだと気づき、2015年にはまぶたを実装していったとのこと。「見つめている」と「睨んでいる」の違いが分かることで、わざと「睨む」の表情をつくることもできるようになったりと、表情のバラエティを意識的に作り出すことができるようになったといいます。

こういった話題に対し、モデレータの久納鏡子さんが「わたしも、見つめているのに睨んでいると思われることが…」と、ロボットの動きを通じて 人間の動きを考え直すような一場面も。

ヒューマノイドを作っていると、その作品を作っている人がどういう風に他人を見ているのかがわかる(自分の中での "人の見方” が作品に反映される)。その見方を作品で共有して、広い視野を与えるのが作品の役割だという話もまた印象的でした。

③長谷川 愛さん

女に産まれたが、自分は子どもを産みたいのか?という疑問から、選択肢のひとつとして「人間を増やすのでなく絶滅の危機にある種(例えばサメ、マグロ、イルカなど)を代理出産する」という可能性を提示する作品「私はイルカを産みたい…」を制作された長谷川愛さん。

( 《私はイルカを産みたい…》 / 長谷川 愛 )

日本における女性性は、子供が産めるか産めないかという部分が大きく、またそのアドバンテージをつかわなければ、女性に産まれた不利益(毎月の生理や、社会的な不利益)を受けることが無意味になってしまう。一方で、子供が産みたいわけでもなく、無責任に養子をもらうわけにもいかない。ペットを飼うというのも少し違う…

こういったジレンマに対し、実現可能性を取り払った時にどんな選択肢があるのか?動物(例えば魚類)を生むこともできるのではないか?と発想したのち、インペリアルカレッジ の病院の胎盤の教授に相談し、実現可能性を考えていったそうです。

サイズから考えると、最小のイルカなら日本の新生児と同じサイズであり、妊娠期間も人とほぼ同じ。人間の「代理母」は、胎盤をつかって他の”人間”を身体に留めることができるが、もしイルカと人をつなぐ胎盤をつくることができれば、”人間どうし” から”哺乳類どうし”くらいまで可能性を広げていくことができるのではないか? こういった話を伺うと、「他の哺乳類を生む」という選択肢が、ただの空想の世界ではなく、実際に ”あるかもしれない未来” に見えてきます。

今回の展示には出展されていませんでしたが、遺伝子の情報によって 同性同士、複数人の親、もしくは自分ひとりから「子ども」をつくる可能性を考える作品「(I’m)possible baby」についても言及されていました。こうしたバイオエシックス(生命倫理)に対して、日常では そもそも思想が及ばない部分を、作品によって喚起していく部分もあるといいます。

(過去の個展では、これらの作品が一堂に展示されていました。)

しかし、そもそも受肉する必要があるのか?例えばデータのままではだめなのか?藤堂さんのSEERのようなロボットの子どももあり得るのではないか?といった話もまた印象的でした。

***

技術をつかって“生物と人工物の境界”をギリギリ攻めているといっても、その手法も根底にある課題も三者三様であるのが印象的なトークでした。

一方で、3組とも、作品の中で技術を使いつつ、Cod.Actは「技術は”想像力”を補助するためのもの」であるとコメントし、藤堂さんは、技術は「役に立つもの」を求められがちだが、技術をアートに取り入れることで、もっと人間に対して”豊かな見方”ができるようになるのではないか、といったコメントがありました。

また、長谷川さんのお話の中では、AIが人に近づいていった時に、どこから人間ということができるのか?受け手ががそうだと受け取れば、生命である、という考え方もできる、といったコメントも挙がりました。

技術とアートの思考を組み合わせ、そこに見る人の想像力が加わることで、「生き物」の捉え方を広げていくことができる可能性を感じるトークでした。

【イベント概要】トーク「21世紀の粋1ー生物と人工物の境界ー」(未来の学校祭 -SCHOOL OF THE FUTURE FESTIVAL -)

日時:2.24 SUN 13:00~15:00(開場12:45)

場所:インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター(ミッドタウン・タワー 5F)

International Design Liaison Center

料金:無料

AIやロボットといったテクノロジー、医療技術の発達によってますますあいまいになる生物と人工物の境界。こうした境界に迫る「ギリギリ・スクエア」のアーティストたちが、自身の作品とそのアプローチを紹介し、議論します。

Moderator:久納鏡子[アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ、アーティスト]

最後まで読んでいただきありがとうございます。良かったらサポートいただけたら嬉しいです。サポートいただいたお金は 記事を書くための書籍代や工作の材料費に使わせていただきます。