【質問にお答えします】Polarisはなぜ「非営利型株式会社」で、なぜ雇用しないスタイルなのか?

お久しぶりです、市川望美です。

最近Polarisの学び事業「自由七科」のメンバーの投稿が増えた事で、わたくしすっかりサボっておりました・・・・・・!

最近、このテーマで視察に来られた方もいたり、世田谷区内の大学でこのあたりの話もちらっとしたので、今日は「非営利型株式会社」Polarisという会社の形についてお話したいなと思います。

なぜ「非営利型株式会社」なのか。そもそも「非営利型株式会社」とはなにか?

非営利型株式会社とは:

利益を配当により分配しないことや、残余財産の分配を行わない事を定款で定めた株式会社のこと。

Polarisは定款にてこのように設定しています。

(剰余金の配当)

第26条 剰余金は全て内部留保し、当会社の理念遂行のために再投資するものとします。

(残余財産)

第27条 当会社が解散した場合における残余財産は、以下のとおり分配します。

一.資本金の額までは株主へ分配します。

二.資本金の額を超える部分は、当会社の理念に沿った団体に寄付するものとします。

営利法人?or 非営利法人?

「非営利型株式会社」という法人格は厳密にはこの世になく、あくまでも「株式会社」として登記しますし、税制的にもまったく同じです。あくまでも、定款でそのように事業を行いますと定めているだけで、キャッチフレーズのようなものですね。それでも、この法人格を名乗る必要がありました。

2012年にPolarisを「非営利型株式会社」として創業した時、非営利型株式会社って何ですか?ということに合わせ、なぜNPOじゃないんですか?という質問を結構受けました。

それまで子育て支援のNPO法人の理事として事業に関っていたし、育児離職した女性たちの為の支援の仕組みを作るならばNPOがいいのではないかと。でも、Polarisは絶対株式会社がいいと思っていました。その理由はいくつかあります。

非営利型株式会社にした理由その1.事業性と社会性の両立の強調。

2010年末に内閣府のビジネスプランコンペで採択され、Polarisを法人化するまでの約1年間、コーディネーターによる伴走支援を受けながら事業プランをブラッシュアップしていたのですが、一番最初の案では「1つの定款をベースにNPO法人と株式会社を創る」ということを考えていました。同じ想いに根差しながら、異なる手法を選択すれば、より社会性高く、より事業性高く、相乗効果で事業を行っていけるはずだ。それを証明するためには一つの定款で2つの事業体を回せばいいのではないか、というのが当時の私の考えです。

なんか、「地域で仕事をする、地域から新しい価値を創造する」ということに対し、「営利vs非営利」といった対立構造で扱われることへの違和感がありました。どっちかに決めないと上手くいかないよ!みたいなことも言われたのですが、(つまり振りきる、ということ)、私は両方を目指したいし、今までがどうあれ、なんか別の方法を試したいという想いもありました。

NPO法人は結局作らなかったのですが、きちんと名前も決めていたし、ロゴも創ったし、理事になってもらう人にお願いもしていて住民票取っていただいたり、ほんとに設立の手前まで行ったのですが、途中で「非営利型株式会社というものが作れる」ことを教えてもらい、だったら2つ持たなくていい、株式会社だけで行こう!と方針転換をしたのでした。(その節は本当に本当にありがとうございました。)

当時作ろうと思っていたNPO法人の名前は、「NPO法人Connectiong dots」です。(わたくし、スティーブ・ジョブズのこの話が大好きなのでね。団体名が長くなるのでtheは省略)

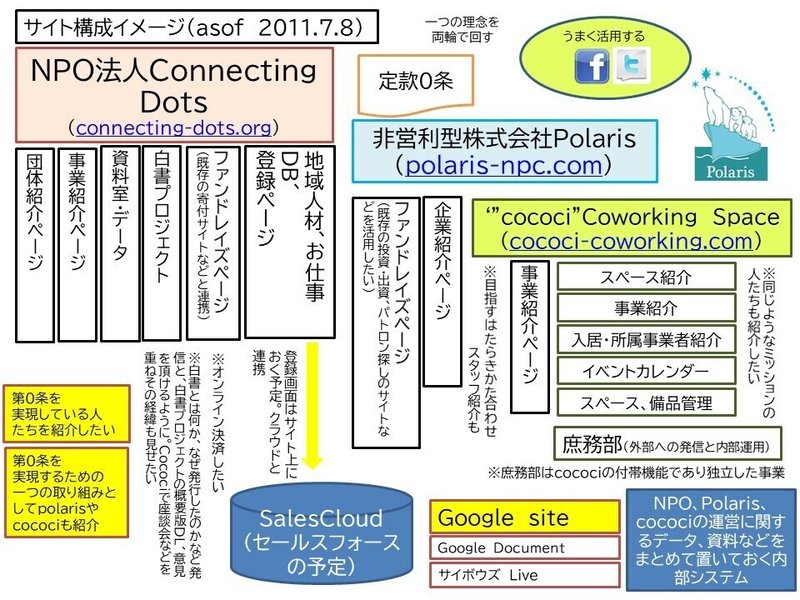

そして、こんな風なプランを描いていました。

(余談ですが)このつたない私のサイト構成イメージをもって「こんなことをやりたいと思ってるので力を貸して!」と声かけたのが、今は役員として一緒にやっている野澤恵美ちゃんです。当時は子どもたちが同じ保育園、同じクラスの保護者同士って程度の顔見知り具合だったのですが、共通の知り合いである占星術師マキさんから『フリーランスでWEBとか紙ものとかつくれるし、星回り的にものぞみさんがないものを持ってるから、野澤さんは絶対捕まえたほうがいいよ』って、めちゃ強力なプッシュをもらったのでした。恵美ちゃんとPolarisは、プロボノが始まりだったんですよね。

「2つは大変だから1つでいいじゃん」、ということ以上に、社会の変化も大きかったです。3.11によって、「暮らし方、働き方」みたいなことが今までよりもより多くの人にとって自分ごとになったし、「より多様で柔軟」という方向に大きく動いていきました。

当時は、こんなことが起きるなんて思っていなかったから、そもそも多様で柔軟であることの必要性や、ポジティブな価値の側面を訴えていかないといけない。その上で「一緒にやりませんか、考えていきませんか?」と社会に呼びかけていかないといけない。

そのためには、啓蒙なり対話が重要だし、きっと調査したり、ロビイングみたいなことも重要になっていくだろう。そこを丁寧にやるためには、やはりNPO法人が適切だから、両輪でやっていこう、という判断だったのだけど、そのプロセスを社会が一気に早回ししたので、最初から株式会社1つで行こう、という判断に至ったのでした。

非営利型株式会社にした理由その2.ガバナンス面のスピード感と柔軟性

これは「非営利型」の理由ではなく、NPOではなく株式会社を選択した理由、というのが正しい説明ですが、NPOよりも株式会社のほうが、意思決定のスピードが速くできるというのも大きな理由でした。

一人1票の経営スタイルの利点は、組織がもっと落ち着いてから。社会が大きく変わっていく中で、自分たちの中にも正解はないし、具体的なノウハウもまだまだ溜まってない。いろんな人の知恵を借りてつくっていくにはNPOもいいけれど、事業の中で試行錯誤していくためには、理事会や総会などで諮っていく、運営に手間がかかるNPOよりも、自分たちで合意形成してどんどん動かしていける自由度の高い組織のほうがいいだろうということで、株式会社です。

また、あえて創業時の役員3人の出資比率を、創業時の代表である私を過半数以上とし、残りを二人で半々としました。当時はまだまだ「のぞみさんがやりたいことを手伝う」という感じもありましたし、内閣府の助成金が私個人への支援だったこともあり、いざというときの意思決定および責任を私一人でも果たせるようにという観点からあえてそうしていました。今のPolarisだったら、きっとそんな力配分はしないだろうなあ。

非営利型株式会社にした理由その3.地域×ママ=ボランティアの誤解を越えるために。

ということで、事業起点でシンプルにやっていこう!となったわけですが、ソーシャルマーケティング的な視点からも、「非営利型株式会社」である必要がありました。

私自身、NPO法人の理事としても事業を行っていたし、ソーシャルセクターの経営、ファンドレイザーとしての勉強、その他様々な経験から、「NPOとは決してそうではないこと」を重々承知の上で言いますが、NPO=ボランティアと誤解されてしまう、ということは大きな懸念材料でした。

NPOだって営利事業は行えるし、事業規模数億というようなNPOだってある。アメリカでは有名大学の学生たちこそNPOに就職したがるというようなことも起きている。

そもそもNPO=ボランティアだという認識や、ボランティア=無償労働という認識も正確だとは言えないわけですが、さらにそこに「地域×ママ」というキャッチフレーズが加わると、余計に「ボランティア」とか「ママたちの自己実現」のように思われてしまうことを危惧していました。

小さくても「仕事であること」にこだわりたいのに、その話をする前に「ああ、ママさんたちが支え合うボランティア団体ですね、素敵ですね」と間違われてしまうことへの違和感と懸念。なんか、ほめていただけて応援していただけるんだけど、ズレている。そして、こちらはそのずれが大いに気になるのに、先方は気にしていない。向こうはそんなこと些末なことなのだろうけど、私たちにとってはとても大きな違和感でした。

そういった諸々のご意見に対し

「いえ、そもそもNPOというものはNon-profitというか、私的にはNot for Profitというほうが言いたいことが伝わる気がするのですが、NPO=ボランティアというものではなく、事業性高く経営することもできますし、実際売り上げも億単位みたいな団体もいましてね・・」

とか、

「そもそもボランティアというのは無償労働のことではないし、ボランティアだから責任がない、お金が付くから責任があるみたいな話でもなくてですね、NPOというのは自発性を重んじていまして、むしろお金もらって仕事するよりモチベーション高い人もいましてね、それに先進性とか革新性ということもNPOの特徴で、自分たちの生活からのニーズや課題起点だから、実はビジネスの種だったり、ビジネスや公共サービスでは提供しきれない分野に進出していくのにいいパートナーとなり得るんで・・・・・」

などなどなどなど、言葉を重ねないといけないのが大変でした。そして、重ねれば重なるほど分かりにくくなる。「ママたちが地域で支え合って小さく働くんです」といったほうがある意味分かりやすいだろうし、それは間違いではないけど、こう理解されてしまった後に訂正するのは困難、まずもって無理だと直感的に思いました。

そういった、「正確とは言えない、既存の認識・理解の枠組みの外側」から始めたかったから、あえて「非営利型株式会社」を選びました。いい意味で「引っかかる」もので始めたかった。

株式会社というものは、多くの人にとってビジネスの器であると理解されている。ボランティア団体だとは思わない。株式会社であれば、ビジネス、仕事をする組織であることをわざわ説明しなくても理解いただける。

「ビジネスをする人達」・・・・この入り口に立つって、結構大変なことなんです。「地域×女性」とセットだとなおさら。

「私たちは株式会社です、でも社会課題解決のために事業を行っているので、非営利型でやってるんです」と言う順番でお話をすることができるようになったし、ソーシャルセクターとか社会課題起点の事業に詳しい人であればあるほど名刺交換をした段階で「おっ?この人たちなんか新しい事やろうとしてるのかな」とアタリをつけていただくことができて、結果いろんなご縁につながっていったなあと実感します。

とはいえ、今でも「非営利団体」とか「NPO」と間違われることがあるので、まあ、分かりにくい点は残っていますが。

非営利型株式会社にした理由その4.拡張性と市場における存在感。

2010年~2011年当時に、具体的なビジョンやタイミングを思い描けていたわけではないのだけど、「投資、出資を受ける」ことを想定もしていました。非営利型株式会社の事例などを探していく中で内閣府の資料をみつけ、「ちよだプラットフォームスクウェア」を運営するプラットフォームサービス株式会社さんを参考にさせていただいたのでした。(非営利型株式会社のさきがけ!)

「ちよだプラットフォームスクウェア」は、その運営会社であるプラットフォームサービスと、施設を拠点とした「SOHOまちづくり」に対して、「志ある投資」を行う株主・投資家の皆様により組織されるコミュニティ・ファンド(ちよだプラットフォームサービス投資事業有限責任組合)と、施設の利用者を構成員とした「ちよだプラットフォーム推進協議会」の三位一体により運営されている。この中で、プラットフォームサービスは非営利型の株式会社として、定款により株主への配当および残余財産の分配に一定の制限をかけた形で運用されており、公的なサービスを担う株式会社の新しい形態

として注目されている。

今は全然考えられないけど、私たちの事業が育っていけば、いつか出資や投資を受けられるようになっていくはずだ。むしろそれを受けるような組織となっていかないと「未来のあたりまえ」にならない。NPOだと出資を受けることはできないし、やっぱり株式会社だな、となったのでした。

子育て支援のコンサル会社を合同会社で立ち上げたことがあって、その時は「LLCか、LLPか」を吟味したから、出資を受けたいなら「組合型」も考えられなくもなかったけれど、やっぱり誰にとっても身近な存在であり、ビジネスの本丸であろう株式会社の中の小さな違和感でありたいと思って立ち上げたのがPolarisです。

「ママさんたちの素敵な活動」と「別物」にされてしまうのではなく、小さな力であったとしても、市場の中できちんと認識される存在でありたいと思って創業しました。

ソーシャルベンチャー向けの法人格があればいいなとか、住宅地で事業をできるような法人格だとPolarisとしてはいいなあとか、イギリスのCICとかアメリカのL3Cとか、日本版BIDの流れで私たちも事業ができないかなとか、「コミュニティイグジット」か・・それはありだなあ・・・なんて、時代の中で色々な知識と情報をかじりながら組織の形を考えてきました。

Polarisは、ゆくゆくは分社化する、という案もあったっけね。ホールディングスと、NPOと、普通の株式会社の3つに分割する案。

とはいえ、できることが少なくて、力不足も感じる日々。「所詮理想論」「机上の話」「現実的じゃない」ということも言われることもあったり。

「そりゃ今の現実じゃないかもしれないし、多くの現実と比べるとかけ離れてるかもしれないけど、今の現実を見た上で、未来の現実がこうであれ、、と思ってる時点で、わたしは現実主義者だとおもってるんだけどなあ。え、これって現実の話じゃないの?」なんてぶつぶつ唱えたりしています。だから「妄想リアリスト」なのであろう。

なぜ雇用をしないのか。

最後に、なぜ雇用をしないのかということについて。

Polarisという組織は、経営陣が5人のみ、あとは業務委託メンバーが約250人という組織なので、「社員はゼロ」です。安定した雇用というのは、企業ができる大きな貢献の一つであることは間違いないけれど、私たちはそれよりも「柔軟性」を守りたかった。それに、その時々のベスト、ベターをお互いに探究したい。そういった「対等性」や「最適化」も大事にしたい。

「意思をもって関わり続ける、関係を見直しながら持続可能なものにしていく」ということも大事にしたい。そう考えると、「雇用」は重過ぎるし、私たちが担いたい社会的な責任はそっちではなかった。雇用してしまうと、その人たちのために事業を創りつづけないといけなくなるようなところもあるし(めちゃざっくり話しています)、最終的には自分たちがいらなくなることが課題解決・課題解消であるならば、日本型の雇用スタイルはPolarisには合わない。

どんな細切れでも、どんな小さくても、「関わりたい、やりたい」と思ってくれる人たちが十全に力を発揮できる組織であることを最重要のテーマにするならば、「雇用しないスタイル」を探究・探求するのが自然なことでした。

以前、Polarisと同じように、地域で、育児中の女性たちを対象に仕事をつくろう、地域に新しい役割とつながりをつくろう、という活動をしているある団体の方から「雇用しないのは無責任ではないか、自分たちは雇用によって安心を提供したいし、それが役割、責任だと思っている」という投げかけをいただいたことがあって、その時に改めて、自分たちが果たすべき役割、責任のことを考えたのでした。そういう意味ではありがたい存在です。

小さくても、自分たちの組織であれば、大切にしたいことを大切にするための方法をいくつも考えることができる。世の中の多くがそうだからって、自分たちがそうしなくてはいけないわけじゃない。

組織の形、ありようも、Polarisという組織が世の中に対して生み出している成果物の一つなんだろうなとも思うのでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?