ワタクシ流☆絵解き館その254 竹久夢二も好きだった青木繁の「わだつみのいろこの宮」

青木繁が発表した浪漫主義絵画は、エピソードとして伝わると、天馬空を往くという形容が浮かんで来るような豪胆な人物像があいまって、生存中から詩人文人など文学者たちの関心を引き、没後にかけて何人もが青木繁やその作品についての文章を出している。

今回は、著名な文人たちが書いた青木像に目を向けてみる。

🎀 竹久夢二 時代社 1940(昭和15)年「砂がき/私が歩いて來た道ー及びその頃の仲間」より

自分はこれから畫論をはじめるつもりはないから、修業の上の思ひ出話を一つ二つして見よう。

その頃、文展の第一回の展覽會であつたか、白馬會であつたか、利根川の上流をかいたべらぼうに大きな畫や、變な顏の赤白い女が花の前に立つてゐる畫が評判であつたが、あんな感覺も表情もない畫がどうして好いのかわからなかつた。それでも臆病な畫學生は誰にも言はないでゐた。

今でも藤島氏は、尊敬もしてもゐるし、日本でほんたうの美人畫のかける人はあの人だとおもつてゐる。

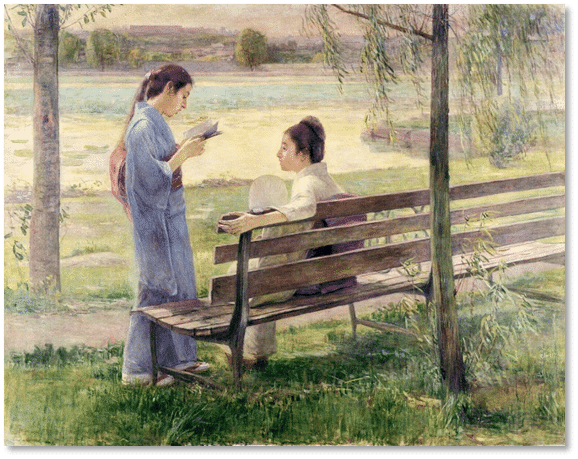

夢二は明治17年生まれ。上の文章中の第一回文展は明治40年である。藤島武二氏の「不忍池畔納涼圖」とは、下の図版の絵ではないだろうか。それだと明治31年になり、夢二はまだ、岡山県邑久郡の生家にいて少年時代のはずだが。後年どこかで見た記憶が混じっているのか、あるいは画集で見た記憶も入っているのか。

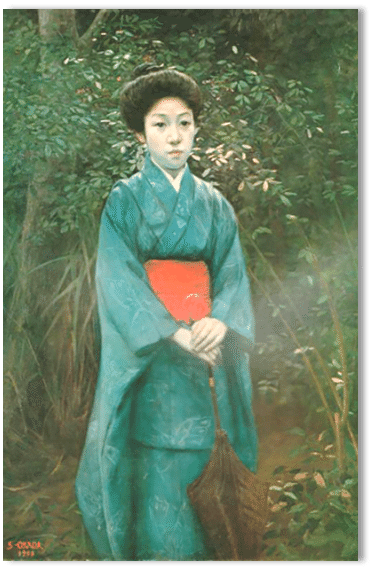

「あんな感覺も表情もない畫」の例として、「利根川の上流をかいたべらぼうに大きな畫」は解明できなかったが、「變な顏の赤白い女が花の前に立つてゐる畫」と述べられている当時評判の絵とは、下の図版の岡田三郎助の作品のことだろうか。そうだとすると、夢二の求める美が、写実という方向には向いていないのがよく見えて来る。

「わだつみのいろこの宮」に感心した理由にもつながっている。

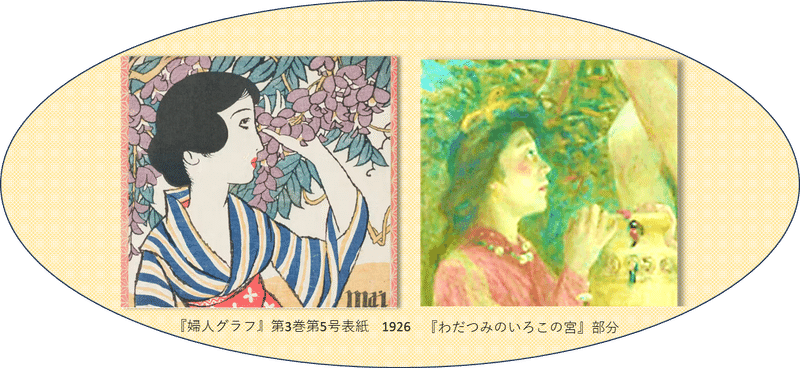

青木繁の「わだつみのいろこの宮」に雰囲気の近い夢二の絵を並べてみる。

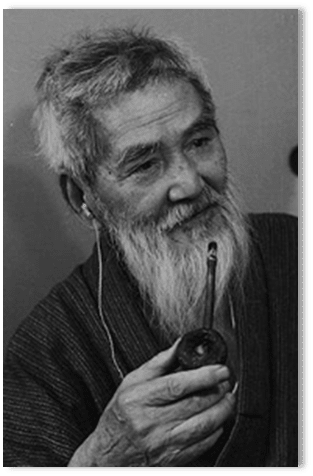

🎀 「小熊秀雄全集-19-美術論・画論」(熊谷守一の談話)より

小熊秀雄は明治34年生まれの詩人、小説家、絵も描いた。よって、明治44年に没した青木を直接知る機会はなかった。以下の文章は、聞き書きである。一群の画家たちが寄り集まった池袋モンパルナスと称される芸術的結びつきの中にあり、その中心人物であり先導者だった。

その中には青木と直接接し、その素顔をよく知る熊谷守一 ( 美術学校同期 ) がいて、以下の文章は彼から聞いた青木の話を書いている。引用はやや長くなるが、これほどまざまざと青木繁の人間像を伝えている文章はないので、ぜひ一読してほしい。

青木繁といふ男は実に変つた男であつた、青木が田舎から帰るとき、シルクハットを冠つて、燕のやうな格好をした洋服を着て、『やあ、いま来た!』といつた調子で現れたときは、ふきだしてしまつた。はたから見たらその奇行に驚くが、青木の気持を知つてゐる者からみたら、やることが奇行でもなんでもよい、自然な無邪気なやり方であつた。友達の留守に、友達の絵の具箱を無断で持ち出して絵を描いてくる、そんなことをよせといふと彼の言ひ草が変つてゐる。

『おれは良い仕事をやるのだ、そのためにはすべてのろくでもない画家は、おれの埋め草になつたらいゝのだ!』彼はこの調子であるから、仲間にも誤解をうけた。下手なお前よりも、自分は後世にのこるやうな仕事をするのだから絵の具は俺に使はせろといふわけである。そんな具合だから、青木は非常に自我が強くて、一度斯うと言ひ出したら後へ引くやうなことがなかつた、それに就いてこんな話がある。

帝大の通りを本郷三丁目の方から、私と青木と或る夜通つてきた。すると遙か前方に街燈が光つて見えたが、その燈火の後光を見て、私が光りが下に向つて射してゐるといふと、青木は『いやあの光りは上へ向つて射してゐる』と主張した。そこで私はそれは違ふあの光りは下に、つまり街路へ向けて射してゐるのだと主張して譲らず、青木はその反対だと言ひ、どうしても頑張る、果ては私と青木は歩るきながら激論になつた、結局二人はその街燈の傍まで行つて勝ち負けを決めようではないかといふことになつた。

さて街燈のある柱の下に行つて見ると二人の主張がどつちも真理であることが判つた。それは私は平素歩るくのに下をうつむいてあるく癖がある、それは一つの性格であるだから下を向いて歩るく私にとつては上の方に射してゐる光線は見えない、ところが青木繁といふ男は、大の威張り屋で、路を歩るくにも傲然と天井を向いてあるく方だから上へ射してゐる街燈の光線は見たが、下の方の光りなどは見ないといふわけで、この話などは青木の不屈な性格を語るに適当な話だらうと思ふ。

美術学校時代の青木は、学生仲間にあつても、ひとり超然としたものがあつた、先生の黒田 ( 清輝 ) が、青木に眼をかけてゐてその素質を認めてゐたが、御本人の青木はそれに反して、黒田など眼中にをかないといふ態度であつた、教室で生徒がモデルをかいてゐるところへ黒田が入つてくる、黒田は生徒の絵を批評をするのであつた、さういふ場合青木は黒田が教室に入つて来ると、途端にぷいと画架の前を立つて、教室のドアをピシャンと音をたてゝ閉めて出て行つてしまふ。さういふやり方のなかには、青木は心の中で、『おれの絵などを黒田がわかるものか、おれの絵を見る資格などを彼がもつてゐるものか!』といつた自信がふくまれてゐたらしい、やり方としてはなかなか皮肉だが、自分の仕事に対する強い執着の前には、先生の批評をさへこばむといふ、芸術家としての可愛らしさがあつた。

今ではちよつと絵を描きさへすれば画かきで誰でも通る時代であるが、当時はさうもいかなかつた、今は世の中が組織だつてきてゐるから、画家の性格や、製作態度も昔のやうにはいかないにちがひないが、やはり昔の画家の方が芸術家の生活態度として、いまよりずつと真剣であつたやうに思ふ。

青木と私とは画架を前にして、ならんで製作してゐるときなど『おい、ひとつ場所を変へて見ようぢやないか!』などといふことがある、そこで青木は自分の場所を離れて、私の画の前に来る、そして私が青木の描いてゐた画の前に立つ、そこで青木が、私の絵をみながら、先方のモデルと見較べながら『熊谷みろこんな出鱈目の線を引く奴があるか、かういふ風に線は引くんだよ』といひながら、私の絵をどんどんなほしてしまふ、すると私はまた私で青木の絵を『青木、お前の眼は盲か、こんな皮膚の色があるか、斯ういふ風に色といふものはだすんだ!』と私は私流に青木の裸体の色を訂正する、そしてお互の欠点をなほしながら二人は『あはは!』と声を合して笑つたものである。

今では百号や百五十号の大作を描く画家は珍らしくもなんともないが、当時そんな大作をするものは少なかつた、突込んで丹念に描いてゐたから二十号大のカンバスでも、今の三百号位のものを描くほどの努力を払つてゐたと言へる。小杉放庵などもまだ若い頃で青木の処へ絵を持ちこんで見せてゐたらしい、彼は当時池の端の芸妓かなんかをかいて得意でゐた、青木は威張つて自信をふりまいたが、その反面に謙遜なものがあつた、我々が見ると決して悪い出来だとは思はないのに、彼自身は自分の絵を、描きかけだからよくない/\と何時も弁解してゐた、描きかけどころか、実に綿密に細かくかいてゐるのであつたし、その絵は非常に優れたものであつた。

私はその頃アカデミツクな手法でかいてゐたが、青木は私の絵をみて、何時もかう言ひ言ひした。『熊谷、お前は今はそんな絵を描いてゐるが、今に見ろ、きつとおれみたいになるから!』と私の運命が、青木と同じ方向にゆくといふことを、早くから彼は予言的に言つてゐたものであつた。

青木といふ男は、その頃は全く彼の理解者が少なくて不遇そのものであつた。よく友人が私にむかつて、『お前は青木とつきあつてゐるのか』と青木と私と交際してゐるといふことを非難めいて言はれたものである、青木も田舎から自信をもつて東京に出てきた。出てきてみると志とちがつて、自分のやることや望むことが、いちいちひつくり返されてゆくので、しまひには性格も変つて、今度は人を人と思はぬほど、威張ることを覚えてしまつたため、それで却つて理解者も少ないし、誤解もされるやうになつた。

私が青木を非凡な男だと思つたことの一つに、彼は稽古のときには筆癖があるが、ひとたび製作となると、その筆癖がちよつとも邪魔にならず、かへつてそれを特長として生かしてゐたといふことなどで、肖像画などを頼まれると、その頃肖像画風に、所謂写真のやうにかいたものだ、或るとき青木は殿様に肖像画を依頼されたことがあつたが、その肖像画なるものがちつともその殿様に似てゐない許りか、自分流なかき方で面白、おかしく殿様の顔を表現した。さういふことは当時としては珍らしいことで、殿様を単に肖像画化さないで、自分の理解に立つて、それを諷刺化してしまつたといふことなどは、ちよつとやれることではない、私はそれをみて豪い男だと思つたものである、青木が不遇であつたといふことにもいろいろ理由があらうが、その芸術家としての考へ方や、生活態度といふものは、支那思想からきたものであつたために、その深い作画態度は一般に理解され難かつたものと思はれる。

青木が樹下夫人の絵「秋声」を出品した1908 ( 明治41 ) 年第三回文展に、熊谷守一が出品したのが下の絵「蝋燭」。両人とも落選した。

「私はその頃アカデミツクな手法でかいてゐたが」と語っている当時の熊谷守一の作品。

🎀 児玉花外 明治45年5月春陽堂刊「哀花熱花」所収「図書館の日」より

児玉花外は詩人、明治7年生まれ、昭和18年没70歳。青木より8歳年長。詩集に『社会主義詩集』『花外詩集』など。明治35年には蒲原有明、岩野泡鳴、与謝野鉄幹ら、青木と交わった詩人たちと朗読会を組織すなるなどしており、彼らからの側聞によって青木の画業は知っていたのだろう。

彼らが青木を称賛した気分が、児玉花外にも感染していたことを思わせる文章である。

愛沢伸雄氏(NPO法人安房文化遺産フォーラム代表)の「青木繁《海の幸》誕生と日露戦争の時代 3.青木繁らが逗留した小谷家をさぐる (3)石井家の人びと 」というネットコラムに、ユニテリアン( 自由キリスト教徒 )として青木をキリスト教に導いたと見られている久留米出身のユニヴァサリスト教会牧師赤司繁太郎に、青木と同様洗礼を受けた人として日箇原繁という人がおり、その人が児玉花外と親しかったことが書かれている。花外はこの日箇原繁を通して、間接的に青木のことを聞いていたとも考えられる。

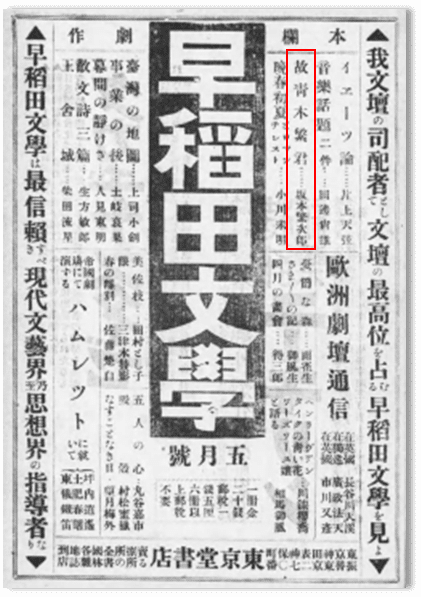

友人が行くといふので、私は的もなく、図書館に来たのだ。早稲田文学を一冊借りて、阪本氏の手になつた故青木繁君を読んだ。天才の赤い血を盛つた、名はなかったが青木繁てふ人間は、もう砕けて了つたのだ。

私は泣きたい。新しい媚びを知らざりし若い芸術家、世間は物質上の苦痛を興へて迫つた。青木君は、其の「世俗の苦痛を殆どお茶らかし得た」・・・・・・自分は彼の態度が大いに豪かつたと思ふ。面白い芸術家らしい一生であつたと敬服する。屹度市死顔には冷たい笑いが、微笑の如に咲いてゐたと思ふ。

令和5年12月 瀬戸風 凪

setokaze nagi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?