菱田春草 を見る

岡﨑 乾二郎

0 妙竹林の実験

「見えないものをいかに描くか」。そして「見えないものを平明な構成としていかに表わすか」菱田春草の仕事を貫いていたのは、おそらくこの課題だった。

今回の充実した「菱田春草」展は、そのことが、はっきり確認できる絶好の機会である。

「見えないものを見る」というと語義矛盾にも聞こえる。正確にいいなおせば、われわれはもともと視覚的でないものを、視覚を通して把握している。そして視覚的でないもの、にもかかわらず、それを見ていると当たり前に思い込んでしまっている。その当たり前をいったん疑って、絵として作りなおす、つまり構成しなおす。

構成しなおす、という言葉は、きわめて人為的な操作を思わせよう。事実、春草を含めた日本美術院の画家たちの仕事の基本はきわめて意識的な画法の操作に拠った。古今のさまざまな技法を習得し、その援用そして、それら複数の画法の併用が試みられた。失敗すれば、異なる画法の併用は破綻し、いかがわしくもある新奇さの強調に終わる。

が、こうした画法の操作は「見えないものをいかに描くか」という目的によって律せられていた。奇矯に陥る危険を冒しても、技法の徹底した操作が試みられるのは、そうしない限り表現できない何かがあるはずだからである。その何かが、想定されていなければ、技法の探求は、単に技法の自己目的的誇示に堕することになる。

「視覚的でないものを、視覚を通してどのように捉えているのか」。 その仕組みは思わぬところにある。が、それを見つけ出すには、滑稽、面妖、妙竹林にも見える実験が必要だった。

なるほど、日本美術院の画家たちの実験の多くは妙竹林だった。そうした奇作のあまりの多さに辟易もする。日本美術院一の天才といわれ繊細、鋭敏な感受性で知られる菱田春草も多くの妙竹林な作を作成した。が、一方で彼はその後の近代日本画の模範となるような まさに平明、明晰な絵画を作り上げもしたのである。

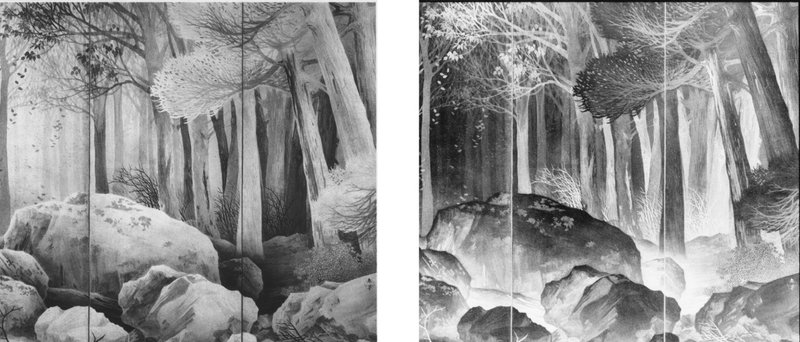

菱田春草「寒林」1898(明治31年)

たとえば「寒林」(1898)で行われているのはあまりに奇妙な試みである。この時期、色彩を使わず、墨の濃淡を最大に生かして色彩を表す方法を、春草たちは探求していた。岩石の表情、は一見伝統的な皴法を使っているようにも見える。がこの絵で春草はほとんど線による表現を抑制しきって、おおよそ黒、白の明暗だけで全てを描きわけている。

全体として(蔵屋美香氏も指摘するように)白黒写真のネガポジ反転の印象がある。詳しく調べると、驚くべきことに、中央、二匹の猿のいるあたり、その向こうとこちらで、ポジとネガが反転するように描きわけられていたことがわかった。

手前の木々を、改めて、ネガポジ反転すると、不思議なことに手前に大きく描かれた木や低木は正常の像にもどり、色彩まで感じられるようになる。

ネガポジ反転させた、画面右側の林

「寒林」中央のアップ

中央の猿が、奇妙に浮遊して感じられるのは、猿は正常(ポジ)で描かれているのに対して、猿が座っている岩はネガで描かれているからであろう。

そのため白い霧につつまれた背景と岩は溶けあい、二匹の猿はそこに座りつつも、その世界から覚醒して別の場所にいるようにさえも見えてくる。

左は猿の座る岩のみネガポジ反転させ正常に戻したもの。右は原画。岩のみ諧調が反転していたことがわかる。

菱田春草の仕事に含まれる、この揺れ幅の大きさが重要である。春草によって、はじめて表象されたとも見なされている日本固有の美意識。そして、それを代表する近代日本画は、決して先験的にあったものではない。この試行錯誤の大きな揺れ幅にこそ、それが人為的に構成されなければならなかった、という事実が刻まれている。

が、それがいかに大きな揺れ幅をもったとしても、春草の思想にはブレはなかった。感覚をつきつめれば、かならず平明、簡単明瞭すなわちシンプルな構成にいきつくはずだ。はっきり見るためには、煩雑な仕掛けは排除したほうがいい。表現されるものが少ないほうが感覚は鋭敏になり研ぎすまされる。見えるものはなるべく明確平易にそこに示す。

そこには何も隠されていない。が、ゆえに、われわれはその明晰、平明な視覚を通して、見えないものをもはっきり捉えることができる(捉えていると自覚することもできる)のである。

1 「考え」を 描く

知られているように、菱田春草(1874-1911)は、横山大観、下村観山とならんで、岡倉天心①②が率いた日本美術院を代表する画家だった。

「近代日本画」いや「日本画」といわれる表現のすがたも形も(つまり、それがいかなるものであるのかを示す表現としての典型も、形式としての固有性も)、日本美術院によって、はじめて世に示されたといって過言ではない。日本美術院の活動を通して、過去の日本美術の作品は「日本画」という一つの歴史的連続として、はじめて読み取られ、それを継承し形式的に総合(合理化)したと称する彼らの日本画が、同時代の西洋美術に対置しうる固有な様式たりうるとも提示されたのだ。

すなわち「日本画」もその伝統も日本美術院によって創作された。それはいかに創出されたのか。その意味で、この展覧会の第一章《日本画家へ:「考え」を描く 1890-1897》は重要である。(鶴見香織「菱田春草、15年余の実験」菱田春草展2014カタログ所収によれば、《『考え』を描く》という言葉は春草が「水鏡」に寄せた談話[「画界新彩 菱田春草談」早稲田文学五号,1898年]より採られている)。

1890年、春草は16歳で岡倉天心が校長を務めていた東京美術学校(リンク先コマ番号49)に入学する。そこでは、伝統技法を習得する臨画などの実習に加えて、「新案」と呼ばれる演習が行われていたというのである。新案とは、思想的、観念的な意味をいかに表現するか、工夫し描くという課題である。

この課題の背景には、日本画画法が西洋画法以上に、妙想(イデア)の表現に適っているとしたアーネスト・フェノロサの論があった。

岡倉天心とともに東京美術学校の設立に大きく関与したことで知られるフェノロサは、1882年(明治15年)に龍池会で行われた「美術真説」と題された講演で、日本画は西洋画と比べて色彩が制限される一方で線描を重視するという、簡素にもみえる明快な特質をもち、それが美術の本質である妙想(イデア)の表現に有利であると説く。

妙想つまりイデアは、うっかりすると真や善や美といった抽象的な観念を示すように思われる。そうである限り、それはいずれ象徴的な表現に傾斜してしまうだろう。が、東京美術学校で行われた「新案」の演習で課題となった表現されるべき「考え」、は必ずしも抽象的な観念ばかりではなかった。たとえば歴史的に伝承された物語にふくまれた、視覚では容易には捉えがたい事象をいかに表現するか、という課題も含まれる。

2 「枯華微笑」

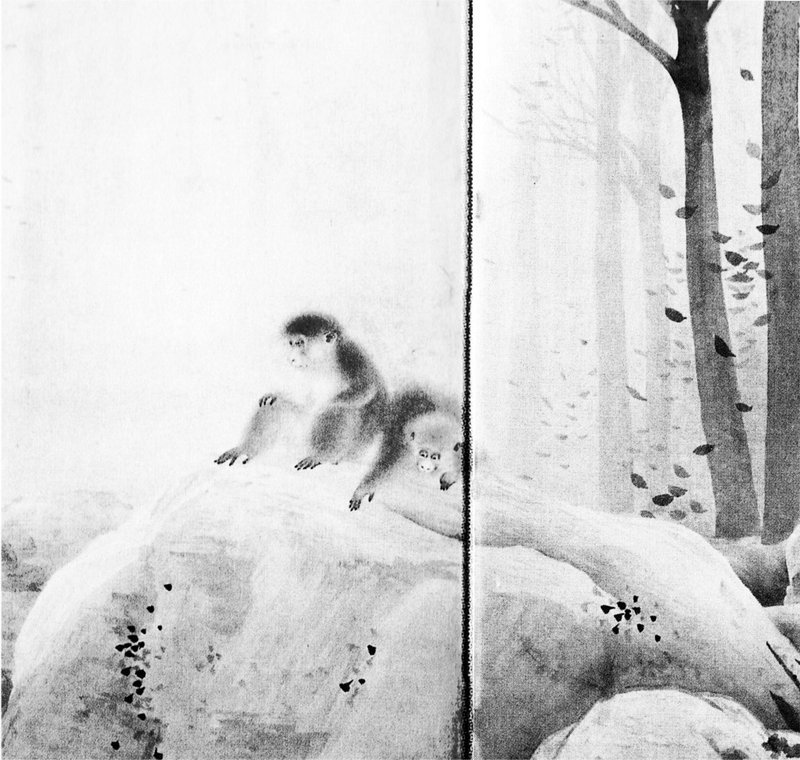

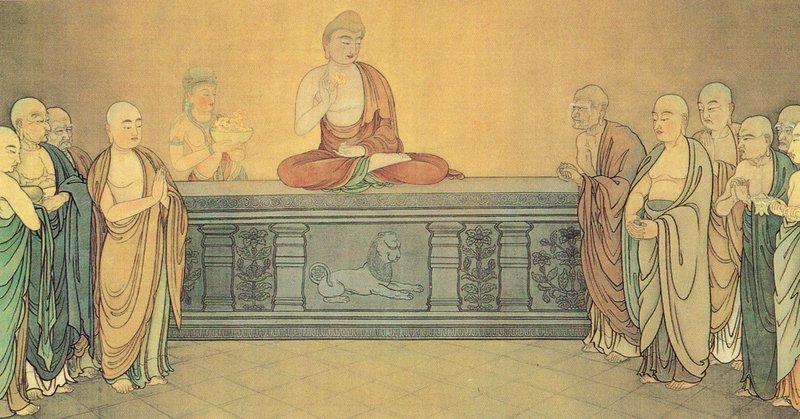

春草の「枯華微笑」の題材は、以下の物語である。

霊鷲山で弟子たちに説教中の釈尊が(言葉を語らず)、ただ金の蓮の華をひねる仕草をした。が弟子の多くはその意味がわからなかった。唯一、大迦葉(マハーカッサパ)だけが、その意味を悟り、微笑んだ。

ゆえに拈華微笑 はその意を転じて、以心伝心、言葉にも文としても示さず、その意が伝わる感覚を示すようにもなる。では、この絵はいったい目に見えない、言葉で示すことができない何を表現しているのか。

主題は輻湊している。まず釈尊の仕草を、ただ一人理解したという大迦葉 はここに描かれている中のどの人物なのか。次にそもそも釈尊の枯華の仕草=蓮の華をひねって手でつまむ仕草は何を意味していたのか。それを、この絵を見ている観客は了解できるのか。つまり大迦葉のように、この絵を見ている観客も微笑むことができるかどうか、である。

釈尊がとった枯華の仕草が、実際のところ何を意味していたかは記録されていない。伝えられているのは大迦葉がそれを理解し、微笑み、それゆえに釈尊は大迦葉に禅の法門を伝授したという事柄だけである。

ゆえに、春草のこの絵の成否は、この絵がこうした微笑の連鎖を作り出し、それを観客が感受するだけでなく、その微笑みの連鎖に参加できるかどうかにあったとも言えよう。観客が微笑むことができれば、釈尊が拈華の仕草によって大迦葉に実際に伝えた行ないそれ自体、すなわち「微笑むこと」が観客にも伝えられた、つまり以心伝心が達成されたことになるのである。

図版で見てとることは、やや難しいが、春草は、釈迦の左背後の花鉢を掲げた菩薩から黄金の光が発し、その光が釈迦を越えて、画面右へ浸透していくように描いている。この光に気づいている人物を探せば、大迦葉が誰であるかは即座にわかるだろう。そして、それに観客が気づいたとき、観客も自動的にその光の連鎖に気づき微笑む人になっているという次第である。

菱田春草「枯華微笑」(ねんげみしょう)1897(明治30年)

菱田春草「枯華微笑」(ねんげみしょう)1897(明治30年)

安田靫彦「夢殿」1912 (大正2年) 東京国立博物館 蔵

安田靫彦「夢殿」1912 (大正2年) 東京国立博物館 蔵

春草よりも10歳若い、安田靫彦(1884-1978) はその「夢殿」で、 春草「枯華微笑」をさらに洗練し、展開している。 聖徳太子が夢殿に籠って瞑想していたところに、三人の中国僧が現れ、法華経の奥義を伝授してくれたという場面を描いた本作での工夫は、聖徳太子が瞑想のなかでだけ出会った僧、そしてそれを祝福する天女たちの、非現実性をいかに描くかにあった。

安田は彩度を調節し、画面背景に近似した明度と抑制された彩度によって背景にとけ込むように三人の僧を描いた。そのために聖徳太子の姿に目を合わせると僧たちは背景にとけ込んで目立たなくなり、一方、目をつぶっている聖徳太子その人のように、観客が画面中心の聖徳太子の姿には目をつぶるように、視界からその姿を追いやると(たとえば衣服に焦点をあわせると)、画面周囲から僧侶そして背後から天女が浮かびあがってくるような効果がえられる。異なる諧調の色調で描き分けられた聖徳太子と、僧侶、天女、双方の姿に同時に目をあわせることは難しい。

3 歴史画論争 ─「屈原」

1898年(明治31年)に岡倉天心は九鬼隆一(九鬼周造の父)の妻波津子との関係への好奇に満ちた風評が引き金になって、東京美術学校を排斥される。岡倉天心の辞職に連座し、横山大観、下村観山、菱田春草、六角紫水、橋本雅邦などの画家も集団で辞職し、日本美術院が結成される。

同年に発表された横山大観による「屈原」は、そこに描かれた屈原が明らかに岡倉天心を写していることもあり、東京美術学校追放から日本美術院設立に至る岡倉天心の悲憤慷慨と気概が直接示されている、と大きな話題にもなった。

横山大観「屈原」1898(明治31年)

横山大観「屈原」1898(明治31年)

確かに紀元前、楚の詩人にして政治家、屈原はその能力ゆえに同僚の嫉妬を買い、奸計にはまり、最後は楚の将来に絶望し入水自殺した。その屈原に、太平洋の荒波に洗われる五浦の岩場に、あえて観瀾亭(荒波を見るという意味)の六角堂を建てた、天心の姿をなぞらえる事は発想としてわからないまでもない。

が、であれば、ここで歴史の史実は、現在の私的な憤慨、怨嗟の補強として使われているだけにすぎまい。

こうした性格ゆえに「屈原」は直前の1896年(明治29年)辺りに開始されていた、坪内逍遥や高山樗牛などによる歴史画論争に格好の話題を提供する。(いうまでもなく、この論争は坪内逍遥が近代的写実主義を唱えた『小説神髄』から発し、森鴎外が介入した『没理想論争』の議論を継続していた。逍遥は小説はいっさい理想と関わりなく事象を客観的に描くべきだといったのである)。

要約すればその議論は、史実それ自体がもっていたはずの価値(美的、詩的を含む)と、その史実を方便として用いて表現された価値(美的、詩的)は当然一致しないことから発し、1.歴史画は史実それ自体のもつ価値を表現すべきなのか、2.(表現が現在のものである以上)その現在の表現価値の実現のために史実を方便、主題として使うべきか、という2つの立場の対立に集約されうる。1.は坪内逍遥の立場であり、逍遥に学んだ綱島梁川も同様の立場である。2.は高山樗牛の立場である。

さらにこの対立を解消する論理、3.として1.を批判的に展開し、そもそも歴史の厳密な考証結果は美的価値に必ずしも収まらない、よって1. 2.の区別以前に史的事実を探求し、記すべきである、という立場が現れる。4.として2.を徹底し、美的価値はそもそも時間に制限されず普遍的なのだから、過去の史実から引き出された美的価値が普遍的であるならば、過去の価値と現在の価値の区別は生じないはずだ、という論が現れる。

すなわち、

3.(価値判断を超えた)歴史の事実を重んじる=リアリズム。 4. 事実に含まれる普遍的な美を重んじる=芸術至上主義。

という対立に議論は収斂することになる。

逍遥の史劇を、史実を重んじるために作品自体の詩的表現を固くしている、と批判した高山樗牛はいわば芸術至上主義である。坪内逍遥とその弟子の綱島梁川は歴史の史実を描くリアリズムということになろう。

樗牛は、歴史を素材として、現代の表現のための題材として積極的に用いる横山大観の「屈原」の出現を歓迎するものの、その大観描くところの屈原の、鬼気迫る狂気めいた異様な容貌を批判する。一方で反対の立場にあるはずの綱島梁川も、大観描くところの屈原が、都を追われた放浪のなかでも矜持を失わなかった、雄大な非歌「楚辞」に示された屈原の人格とは著しく離れて感じられることに苦言を述べる。

樗牛が批判したのは、大観が歴史を方便としたことではなく、その絵画としての表出方法にあった。絵画は時間を表出できない。がゆえに、都を追われ追いつめられた状況の中で入水を選んだ屈原の心情を(時間的な記述でなく)視覚を通して表現しなければならない。樗牛は(レッシングに倣って)、絵画は時間を表現できぬゆえに、出来事が起こる直前のモメントを表現しなければならないという。すなわち、大観の絵は、入水を覚悟する屈原の心情を表現できているか、どうか。確かに、こんな怒り狂った表情の男が、静かに入水することなどできそうもない。

綱島梁川は屈原の原点の理解が不十分であるところに、安易に岡倉天心の姿をあてはめることにあざとさ、醜さの原因があると考える。

『楚辞』─ 漁夫辞 に記された件の一節を確認しよう。

湘江のほとりで 屈原に出会った漁夫が、屈原に問いかける。「なぜ、ここにいるのですか」。屈原は答える。

舉世皆濁、我獨清

世の中すべては濁っている、自分だけは濁っていない

衆人皆酔、我独醒

世の中の人はすべて酔っているが、自分だけは醒めている

是以見放

だから わたしは追放された

漁夫は再び問う。「世の中が濁っているなら、その濁った世界に合わせて、生きればいいでないですか」。すると屈原 は答えて、

新沐者必彈冠、新浴者必振衣

髪を洗ったあとの人は冠のほこりを落としてからそれを冠り、水浴びをしたあとの人は必ず衣服のほこりを振りはらってからそれを着る

安能以身之察察、受物之汶汶者乎

自分の身が澄んで清いのに、汚れたものを受け入れられようか

この言葉を聞いた漁夫は微笑んで、そのまま舟を漕ぎさる。漁夫は歌う。川の水が澄んでいれば、自分は冠を洗う。川の水が汚れていたならば、その水で自分は足を洗う。

いうまでもなく屈原がこれから入水しようとする、湘江の水はこのとき澄んでいる。そして屈原が語る覚悟に答える、漁夫のユーモアは、汚れという観念、そして洗うという観念についての批評を含んでいる。

水の清さと、自分の身をきれいにしようとする志の清さは同じではない。水が汚くても清くしようとする行為はありえる。すなわち、たとえ泥水でも足を洗うことはできる。いずれ、ここにあるのは美しさ、清らかさの位相、を巡っての会話であり、ユーモアである。

大観の「屈原」を巡る、高山樗牛や綱島梁川などの議論は、確かに以上の知識を前提にしていた。が、樗牛にとっても(その論敵であるはずの)綱島梁川にとっても、大観の「屈原」が同じく受け入れがたかったのは、その画面の淀んだ色調、屈原の妄想にかられたような顔つきが、主題であるはずの歴史伝承の屈原の「清さ」とも、その詩で交わされていた「美しさ」(美しさとは対象に宿るのではなく、行為に宿る)を巡る、きわめて現代的な議論とも、まったく隔たっていたことだった。

すなわち、この絵の醜さは、先行する詩への理解の浅さ以前である。問題はそもそも、このおぞましい表情が、いかなる美的行為、美的価値にも結びつくようなものには見えなかったということにこそある。つまり、この絵はいかなる史実とも無関係にただただ醜い。普遍的な醜さを現出している。

ゆえに対立する立場の二人ともども、この絵を、主情のみを表出した狂気、と表したのである。

こうして歴史的主題に関わる以前に、この絵が、絵画表現として醜いことで両者は一致する。絵画の表面のみでその対象と無関係な醜さが、自立的に表現されえていたというわけである。このおぞましき駄作によって、歴史画論争は逆方向に解決された、とも言えよう。

4 「王昭君」

菱田春草の「王昭君」が描かれたのは、こうした史上(私情)の醜作、「屈原」をめぐる喧々囂々の余韻も残る、1902年(明治35年)である。

菱田春草「王昭君」1902(明治35年)

「屈原」を巡る議論は、はからずも歴史画以前の絵画の条件を、浮かびあがらせることになった。見えないもの(たとえば心情)をわれわれは視覚を通して、看取し、その美醜までをも論議しうる。その意味で「王昭君」は格好の題材であった。

前漢の元帝は、匈奴の君主、呼韓邪単于から妃として漢の女性を迎い入れたいという申し出を受ける。元帝は官女から候補を選ぶことにするが、美しい官女は出したくない、ゆえにあえて醜い者を選ぼうと考える。候補者は肖像画を通して選ばれることになった。それを知った官女たちは画家(毛延寿)に賄賂を送って、美しく描いてもらうよう頼む。しかし、王昭君のみは画家に賄賂を渡さなかった、その結果描かれた肖像により、 王昭君が選ばれることになる。元帝は選ばれた王昭君に面会し、その美しさに驚愕し惜しむが、匈奴に王昭君が送り出されることを覆すわけにはいかなかった。

春草が「王昭君」の画面で、列をなす女性たちの顔を、一つの典型を反復、繰り返すように描いているのは必然である。

そもそも歴史に記された物語だけでは、官女たちの顔がいかなる顔をしていたのかは誰も知ることはできない。

まして逸話で伝えられるのは、画家(毛延寿)が実際の官女たちをモデルにせず、むしろ官女たちの顔それぞれの差異を─ 美の規範に従って美しく描いた ─ つまり差異を消し、理想化=平均化して描いたということである。ただひとり賄賂を贈らなかった王昭君を除いて。いや王昭君はそもそも美しかったのだから、画家は賄賂を渡さなかった王昭君の肖像をそのまま美しく描くわけにはいかない。そこで画家はその他の官女たちとの差異=王昭君の実際の美しさを消し、こちらは醜く修正して描いたはずである。(醜く描かれたゆえに王昭君は選ばれたわけである)。いわば美ではなく醜の規範に従って、王昭君の肖像は修正された。

すなわち画家は官女たちの肖像と、王昭君の肖像に逆方向の修正を行なったことになる。おそらく春草が行った解釈は、結果として双方からの修正は同じ水準で平均化されることになるはずだということである。よって画面にはほとんど同様な顔が並ぶことになった。

美、醜をめぐる横山大観の「屈原」が提起した議論は、こうして春草によって、さらに一歩すすめられる。

美も醜も外見の規範である限り、絵画的な事実としては定型の反復としてしか現れない。そこに実在した事実も美の本質もない。事実も美の本質も、それは知的に構成されるものとしてしか存在しえない。

おそらく春草が画面の女性を同じ典型の反復と描いたのは、こうした理由がある。

つまるところ、ゆえに、この絵を見る鑑賞者は、どの女性が王昭君であるか、という問いを直接、突きつけられることになる。もはや、外面に見える姿形では判定できない。それらは判を押すように典型が繰り返され描かれているだけなのだから。

どの女性が王昭君であるかは、せいぜい表情や仕草などを通してだけ、推定することができるだけである。こうして顔形以外の、顔のわずかな傾きや、身体の仕草、その傾きに応じた陰影、色の微妙な諧調が重要な差異として現れてくる。目はその分、鋭敏に働くようにもなる。(たとえば、一番左先頭の女性を王昭君と考えがちだが、それすらも早計であろう。)

菱田春草の「王昭君」は歴史画が結局は、それが絵画として現在それを見る人間の感覚にどう現れるか、位置づけられるかの問題からしか始まらないことを示したわけである。

※ 菱田春草が王昭君で用いた彩色方法は、初期ルネサンス期に多く使われ、マニエリスムで復活するカンジャンテと呼ばれる色彩方法を思わせる。

ポントルモ「十字架降下」1525-1528

カンジャンテは陰影を明暗で表現せず、彩度、色相の対比に置き換えて描く方法である。したがって隣接関係だけ注目すれば凹凸関係は曖昧になり、色彩のアラベスクのような対比になる。

上 菱田春草「王昭君」部分

下 ポントルモ「十字架降下」1525-1528 部分

上 ポントルモ「十字架降下」1525-1528 部分

下 菱田春草「王昭君」部分 春草の「王昭君」も陰影が、色相と彩度の対比に置き換えられ描かれているのがわかる。

※ また、同じ顔の反復の方法は、ピエロ・デラ・フレンチェスコ「聖十字架伝説」で用いた方法でもあった。

ピエロ・デラ・フレンチェスコ「聖十字架伝説 左:聖木を礼拝するシバの女王、右:ソロモンとシバの女王の会見」1452-58年頃 部分

いずれにせよ春草が、ルネサンス絵画を参照していた可能性は十分に感じられる。

春草がこの絵を描いたのは、ちょうど、一世を風靡したバーナード・ベレンソン(1865〜1959)による、一連のルネサンス絵画の研究「ルネサンスのヴェネチアの画家たち」(1894)「ルネサンスのフィレンツェの画家たち」(1896)「ルネサンスの中央イタリアの画家たち」(1897)「質の感覚、イタリア美術の研究と批評」(1901)が相次いで出された時期でもある。

岡倉天心よりも二歳年下のベレンソンは、天心と共に、ボストンのイザベラ・ガードナーに最も信頼された、そのコレクションの二大アドヴァイザーだった。いわば二人は同僚でもあった。ベレンソンが岡倉の「東洋の理想」などの書物を大切に所蔵し、愛読していたことはよく知られている。天心も当然のことながらベレンソンの書物を読んでいた。春草に、ベレンソンによって再発見されたルネサンス絵画の魅力が伝えられていたと考えても決しておかしくはない。 事実、岡倉天心の美学はフェノロサよりも、はるかに同僚であったベレンソンのものに近かった。

たとえば岡倉天心が日本美術院の画家たちに示したと知られる新しい絵画への示唆「線を用いず、大気、光を描く』は、ベレンソンの衝撃的な第一作『ルネサンスのヴェネチアの画家たち』に記された、その絵画の定義──画布の枠内を光と空気に満ちた一つの空間と見なすこと。そこに満たす光と大気の表現を通してのみ(線によって輪郭が直接的に描かれることなく)物体の姿が表現されること。そこでは色彩が大きな力を発揮すること──をそのまま踏襲していた。

左 ジョルジョーネ「嵐」1506 右 菱田春草「稲田姫」1899

※歴史画から戦争画へ

春草の行った、この解決は、その後の日本画に大きな示唆を与えることになった。歴史画という主題はその後、この数十年後、戦争という時局的な主題をいかに描くかという問題に転奏していくことになるが、注目すべきは安田靫彦や川端龍子たちなどの日本画家たちにあった極めて洗練された題材の処理である。時局に臨みながら直接的に戦局を描くことなく、まずは歴史的視野に主題を転送させる。さらに今後起こるだろう事柄の予期、怯え、拒絶、あきらめ、受容、矜持などの、目に見えない心理の動き、時間の厚みを描くことができたのである。

安田靫彦「孫子勒姫兵」1938(昭和13年)

戦時迫る1938年に描かれた安田靫彦「孫子勒姫兵」は、呉王に乞われて孫武が、官女たちに武術を指導しはじめるが、官女たちは一向に真剣にならず戯れている。命令の不徹底は将の罪なりという、教えを警告し、なお笑う官女の官女の長を孫武は斬首し、ようやく規律がとれるようになる。安田は歴史画論争の教訓通りに、斬首が実行される瞬間、ほとんど同じ顔で描かれた、官女たちの表情に緊張がさーと広がる様子を描いている。斬られるのは誰なのか。この緊張が、1938年に、この絵を見た多くの観客にも即座に理解された。

安田靫彦「王昭君」1947

戦後、安田は王昭君を描いている。いうまでもなくここでタイトルの王昭君に対応するのは、ここに描かれた一人の女性である。選ばれ、匈奴に送られた王昭君は自害するのを覚悟し、そして自害したという。すなわち画像を特定して描くことは死の覚悟を描くことであった。

5 ジェームズ・マクニール・ホイッスラー

1903年、春草は岡倉天心に伴って、インドへ渡航。一旦帰国後、翌年1904年アメリカ、イギリスに1年半余りの外遊をする。

外遊中であるゆえに、この期間に制作された作品は小さく、また訪問国の関心に対応した画題 が多く描かれている。

ジェームズ・マクニール・ホイッスラー(CONNECTING WHISTLER: Festschrift for Margaret F. MacDonald pdf 全文)は春草たちが渡米した直前、1903年7月に亡くなったばかりであった。ちょうど渡米した1904年には、ボストンCopley Hall では、入念に準備されたホイッスラーの回顧展が開催されていた。

(→現在開催中のホイッスラー展公式ページ)

ここから先は

¥ 400

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?