腸内細菌を調べる培養法!

腸内細菌のことを詳しく知るきっかけになったのは、わたくしが発酵食大学院で受けた栗原先生の講義からであります。

それまでの人生で生まれてこのかた、ずっと腸内細菌と共生してきたにも関わらず、そんな細菌が腸内に生息しているとは、まったくもって知りませんでした。

もちろん、テレビやネットで腸内フローラというフレーズや、乳酸菌、ビフィズス菌、はたまた大腸菌という菌の存在は存じておりました。

しかし、その実態は知るはずもなく、何も知らぬ間に生きてきたということです。

講義が終わり、かなり腸内細菌に興味を持ったわたくしは、後日、栗原先生に参考文献を問い合わせ致しました。

すると、まずは読みやすい辨野先生の最新の著書3冊と参考になる論文を教示してくださいました。

この辨野先生の著書が面白く、より興味を増した私は、辨野先生の師匠である、

日本の腸内細菌研究のパイオニア的存在の光岡知足先生の著書を拝読することになります。

光岡先生は、パイオニアですから、腸内細菌の分析方法は培養法であります。現代の主流は遺伝子分析法で、より詳しく多くの腸内細菌が調べれることは言うまでもありません。

しかし、光岡先生の培養法を知っておくことは、腸内細菌を理解する上では必須と思い、光岡先生の「腸を鍛える」~腸内細菌と腸内フローラは熟読させていただきました。

この中で、培養法のことが書かれているので、抜粋いたします。

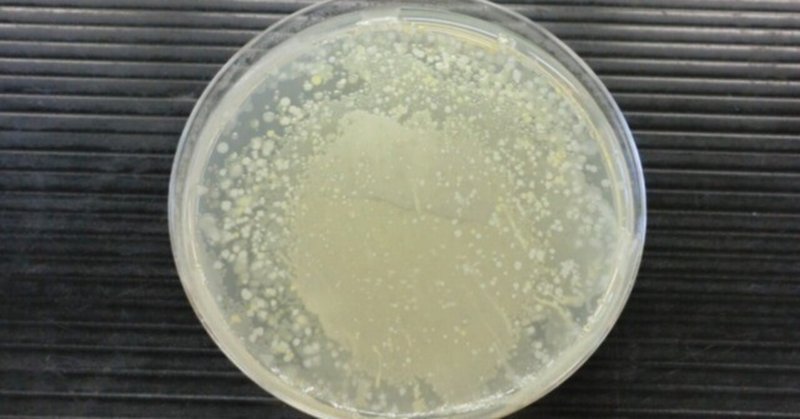

「便の重さを正確に量り、10倍に薄めてから、均等な液体になるまで振り、この希釈液に炭酸ガスを吹き込みながら100倍、1000倍と希釈して寒天培地のシャーレにたらし、塗布します。腸内細菌はシャーレの中に棲息しているので、これで培地に菌が移されたことになります。あとは一定の温度37度で保管し、好気性と嫌気性に分けて培養していきます。そうするとコロニーを形成していきます。コロニーの1つは菌株と呼ばれていますが、個々の菌を観察できる状態にするまで、別のシャーレに移し培養を繰り返す。」ということです。

とても手間と時間のかかる作業ですね。

辨野先生の著書ではこの工程で、口に便が入ってしまったことがあるらしく、不潔なのは言うまでもありませんが、その人の腸内細菌が自分に根付くのかと不安になったそうです。検体が悪い菌であったら尚更ですね。

ただ、こうした培養法は1000種類あると言われる腸内細菌のうち100種類くらいしか調べられなかったのです。

その後、遺伝子分析による検査が可能となり、腸内細菌の研究は目覚ましく進化します。

次回は遺伝子分析法について、お話ししたいと思います。