My Favorite 15 Albums of 1970's

少し前にTwitterにて「#70年代ベストアルバムランキング100」なるものが開催されていて、僕みたいなのが場を荒らしちゃいけないだろうと思ってツイートするのを控えていたんですが、もうそろそろいいかなと思って15枚選んだものを投稿したので、詳細はここに書こうと思った次第です。ただ、個人的には順位付けするのが好きでないので、アルファベット順で。

David Bowie [Station to Station]

David Bowieといえば、「地球に落ちて来た男」や77年から79年にかけてのBrian Enoとの「ベルリン三部作」時代が印象的なのかなと感じていて、まさにその二つのあいだ、しかも本人が薬物依存と戦っていたという時期の作品。表題曲も約10分と長いし、これきっかけで聴く人には取っ掛かりづらそう。ただ、彼なりにブラックミュージックを解釈してみたり、ライブで映える楽曲、'Golden Years'や'Stay'が収録されていたりして、彼のキャリアをとおして特に好きなアルバム。聴き込んでいくと色々な発見もあります。

Iggy & The Stooges [Raw Power]

凶暴なパンク。とはいっても体制批判的な歌詞とも違えば3コード的な単純な雰囲気とも違っていて、吠えながら殴りかかってくるかのような、破壊力抜群な彼の初期衝動を感じられる作品(ただし1曲目の'Search and Destroy'はそのタイトルからベトナム戦争を想起させます)。David Bowieがきれいにミックスしたヴァージョンと音割れ気味に暴力的なIggy Popによるミックスヴァージョンと2種類が存在しますが、もちろん僕はIggy Popのほうに1票。

Jacques Berrocal [Parallèles]

歌手、トランぺッターとして精力的に活躍するJacques Berrocal(Jac Berrocalとも)。本作はトランペットや語りを含む自身の声を中心に作られたもので、その隙間にさまざまな雑音が入り込む。さまざまな実験的グループを率いたBernard Vitetや自動演奏楽器「メカニウム」のPierre Bastienなど、当時の音楽的問題児が集結して、なんと形容したらいいか分からない不定形な音が次々と聞こえてくる構成が面白いところ。NWWがカバーした名曲、'Rock 'n' Roll Station'も本作に収録。音楽と非音楽の境界線が曖昧になった名作。

John Cage [John Cage]

当初はプログレ的な作品のリリースをおこなっていたレーベル、Cramps。そこが74年に発た、あのJohn Cageによるセルフタイトル盤。演奏はWalter MarchettiやDemetrio Stratosなど豪華な面々。こぞってネタにされるあの'4'33"(4分33秒)'も本作収録。当時のCrampsは面白い作品を次々と発表していて、本作に参加するDemetrio Stratosや今回のリストにも入れたWalter Marchettiのほか、Costin Miereanu、Derek Bailey、Martin Davorin Jagodic、Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanzaなどなど、重要な人/グループの作品をいくつも出しているので、知らない人は是非チェックしてみては。

King Crimson [Earthbound]

悪天候のなかのライブをカセットで録音したとされているライブアルバム。当時のメンバー間の険悪な雰囲気や録音の音質についての話が評価において先行してしまっている印象だけど、個人的に気に入っているのが凶暴なギターと彼らなりのブルースの解釈が混ぜ合わさっているところ。特に2曲目の'Peoria'に顕著に表れていると思う。戦前/戦後のブルースとJon Spencerなどによる荒々しいブルースロックの中間地点において、本作以外にここまで凶暴なブルース作品など存在しないのでは。

King Crimson [Larks' Tongues in Aspic]

King Crimsonをはじめて聴いたのは、偶然テレビで流れてきたトヨタ「ist」のこのCMだった。オダギリジョーが不思議な踊りをしているうしろでかかっている音楽こそ、本作に収録されている'Easy Money'という曲。衝撃的な出会いだった。本作は典型的な「プログレ」の要素を封じて、パーカッショニストのJamie Muirなどを招いて「フリー・インプロヴィゼーション」の要素を拡張したのが面白いところ。長い表題曲(Part 1, 2ともに)のなかに潜む巨大な抑揚と息を飲むような緊張感も素晴らしい。

Mal Waldron Quintet [Hard Talk]

それまで[Left Alone]しか聴いたことがなかった僕には、なぜ普通のジャズピアニストがSteve Lacyなどのようなフリー界隈の人と共演しているのか疑問だった。そして2番目に聴いたのが本作。'Russian Melody'と題された、ジャズながらどこかジャズの枠にはまりきらない不思議な1曲目を聴いていると、続く2曲目'Snake Out'冒頭のうねるようなピアノに圧倒され、Manfred SchoofとSteve Lacyが入ってきて追い打ちをかけてくる。雲行きは怪しくなり、場に緊張感が出てくる。[Black Glory]や[Up Popped the Devil]など好きな盤はいくつもあるけれど、本作をはじめて聴いたときの衝撃は色褪せない。

Misha Mengelberg & Han Bennink [Einepartietischtennis]

ICP界隈の重要人物Misha Mengelberg。ラグタイムっぽいスタートをきるものの、Han Benninkが一緒にいて丸く収まるわけもなく、早々に変な展開に。ピアノとパーカッションだけでなく、トランペットや叫び声なども演奏で使って緩急のついた演奏を聞かせてくれます。しかも、ライブ録音なので途中途中で観客の笑い声も聞こえてきて、はじめて聴いたときは面白いというよりも狂気を感じた思い出があります。「卓球の試合」というタイトルも言い得て妙という感じ。

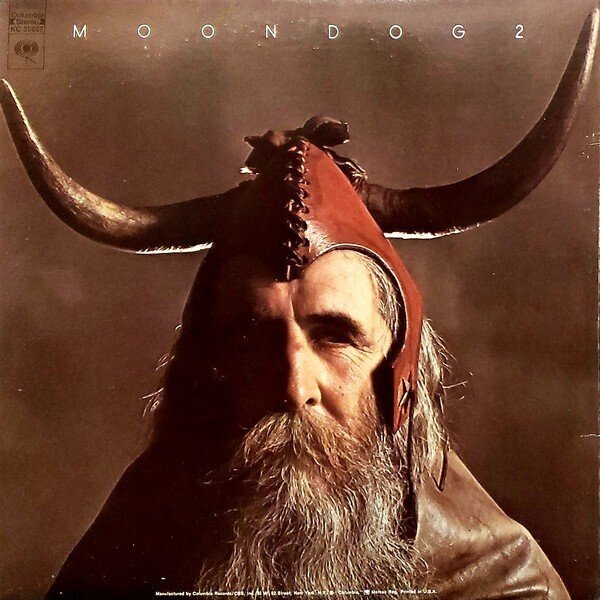

Moondog [Moondog 2]

ニューヨーク6番街に突如現れたヴァイキング、Moondog。比較的ポップに聞こえる曲を多く作曲してPrestigeなどのようなジャズレーベルからも作品を発表していた。けれど、風変りな雰囲気や音楽様式、自作楽器の存在もあって、どこかクセがある。はじめて聴いたときから僕はずっと魅了されているし、さまざまな人たちが彼の曲をカバーしたくなるのにも納得。本作も[Moondog 1]も両方とも素晴らしいと思っているけれど、あちらは69年の作品なので今回は本作をセレクトしました。

Patti Smith Group [Radio Ethiopia]

1曲目'Ask the Angel'でのストレートで無駄のないギターに引き寄せられて聴きはじめると、7曲目で待ち構えている表題曲のその凶暴さにぐいっと引き込まれてしまう。Lou Reedの[Metal Machine Music] (1975)のノイズともSuicideの'Frankie Teardrop'(アルバム[Suicide]収録 / 1977)の機械的なリズムとも違う、どくどくと煮えたぎる彼女なりの怒りの表現。普通だったら70年代ベストに彼女の[Horses]を入れないわけにはいかないと思うけれど、僕には本作のほうが圧倒的に強烈だった。

Peter Brötzmann & Han Bennink [Schwarzwaldfahrt]

Peter BrötzmannとHan Benninkがキャンプしているかのような作品。森のなかで、吹けるものなら何でも吹く、叩けるものなら何でも叩く、といった様子で、フリージャズも飛び越えた、完全に「自由」な演奏がここでは楽しめる。一緒に聞こえる自然の音もあいまって、即興演奏とフィールドレコーディングが混ぜ合わさった当時の作品群のなかでも、(僕個人としては)ひときわ輝いて聞こえる。ピアニストのFred van Hoveと子どもたちを巻き込んだ問題作[Free Jazz und Kinder] (FMP / 1973)もかなり強烈なので、未聴の方はこのタイミングに是非。

Rachel Gould & Chet Baker [All Blues]

トランぺッター/歌手のChet Bakerがヨーロッパでピアニスト/歌手と共演したアルバム。ヨーロッパまで行ったChet Bakerを招いて演奏を吹き込んだというのに、本作ではRachel Gouldに主役の座をゆずり、自身は伴奏に徹している。とはいえ、僕の場合はそんなこととつゆ知らずジャケット買いした作品だった。インパクトは強くないけれど、全体をとおしてのそのリラックスした雰囲気、飾り気のない演奏に、聴くたびに引き込まれる。

The Slits [Cut]

ポストパンクの名盤のひとつとして知って聴いたので、Gang of FourやThe Pop Groupなどとの温度感の違いにあっけにとられた。どこまで真面目でどこまでふざけているのか分からない、この感じ。聴いていて心配になってしまうところはあるけれど、あらゆるジャンルを飲み込んで(彼女たちなりに)暴れまわる雰囲気は唯一無二。のちにボーナストラックとして収録されたモータウンの名曲'I Heard It Through the Grapevine'のカバーも個人的に白眉。

Un Drame Musical Instantané [Trop D'Adrénaline Nuit]

作品のストーリー性と音の質感から「騒音劇場」と表現するのが最適ではと思ってしまうこのフランスのグループ。「アドレナリン過多の夜」と題されたこのデビューアルバムは、やかましい自転車のベルの音から始まる。その後も器楽の音と一緒に電子音や金属音、その他判別不能な不思議な音たちが次から次へと飛び出してくる。いかにアドレナリン過多でも、寝しなにこんな音を出されたら苦情がくるに違いない。でもそんな感じの騒がしさが楽しい。彼らの作品は続くセカンドアルバム[Rideau!](GRRR / 1980)のほうが有名そうだけど、その1年前とは思えない音楽性の極端な違い。ジャケも良い。

Walter Marchetti [La Caccia]

ピアニストに傘を持たせて片手で演奏させたり、ピアノの上に野菜や果物を敷き詰めて演奏させたり、と変わった演奏作品をリリースしていたWalter Marchetti。本作で彼は、ありとあらゆるものを使って鳥の鳴き声やジャングルのような音を作ろうとした。自動演奏や電気的な処理をしてピアノからノイズを発生させた'77年リリースの[In Terra Utopicam]と悩んだけれど、本作を選びました。

以上、僕なりの15枚でした。それでは皆さん良い週末を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?