前十字靭帯再建術後の大腿四頭筋機能不全について考えよう(スペシャルライター佐藤)

今回はスペシャルライターの佐藤さんです!

どうぞ↓

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

大腿四頭筋機能不全(Quadriceps deficit)は、前十字靭帯再建術(ACLR)後のリハビリテーションで頻繁に散見される問題です。

膝関節伸展可動域制限¹⁾、歩行異常²⁾、大腿四頭筋萎縮³⁾、動的不安定性⁴⁾、膝前面痛(AKP)、早期変形性膝関節症への進行³‘⁵⁾など、幅広い結果につながる可能性があると報告されているため、早期から大腿四頭筋の機能改善を図ることが重要です。

世界各国の研究者が大腿四頭筋機能不全の原因を調査しています。

筋力は筋断面積に比例することから、Lorentzon らはACLR後の大腿四頭筋筋力と筋断面積との関係を調査しました⁶⁾。しかし、この研究では筋力と筋断面積との関係は確認されませんでした。

これは大腿四頭筋機能不全の原因は筋力ではなく筋出力の低下が原因であることを示唆しています。

それでは大腿四頭筋出力低下の原因について考えていきましょう。

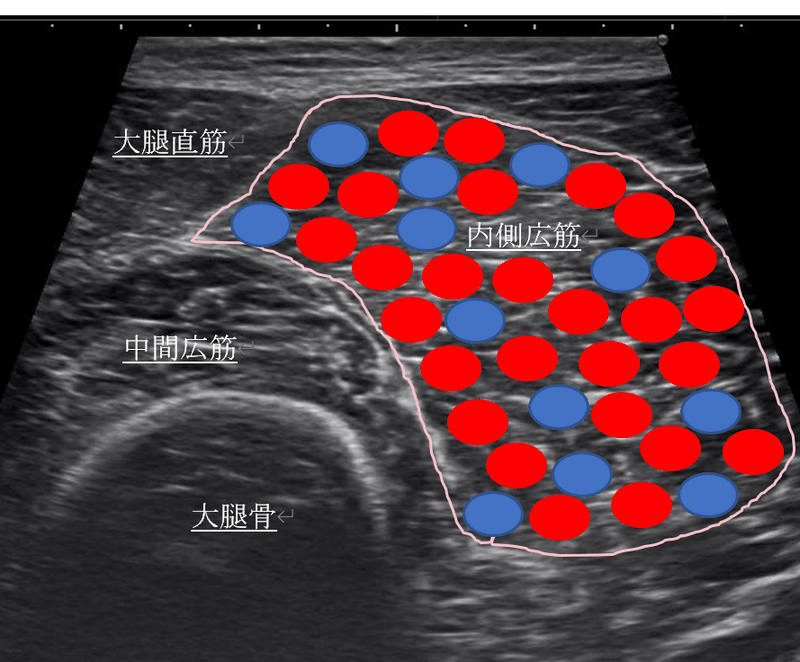

図1.筋出力低下のイメージ。太ももを輪切りにしたもの。赤が正常に収縮する筋線維、青が収縮していない筋線維。

筋出力が低下しているというのは、同じ筋肉の中でも収縮している筋線維と収縮していない筋線維がある状態。

大腿四頭筋出力低下の要因

大腿四頭筋出力低下の要因には以下のようなものがあると考えられています。

• 関節原性筋抑制

• 疼痛

• 上位運動ニューロンのインバランス

• 大腿四頭筋の拘縮

• 膝蓋大腿関節および大腿脛骨関節の可動性低下

• ハムストリングス・腓腹筋の相反抑制

一つ一つ解説していきます。

➀関節原性筋抑制

関節原性筋抑制とはその名の通り、関節の問題が起因となって筋肉の収縮が抑制されている状態のことをいいます。

この抑制のメカニズムには、関節の炎症が関係していると考えられています。

Jensenらの研究⁷⁾では、被験者の膝に生理食塩水を20mlずつ注入し合計60ml注入すると、注入する量が増えるにつれて膝関節伸展筋力の低下を認めました。

つまり、関節に腫脹が生じるとその圧力によって関節周りに位置する機械的受容器(mechanoreceptor)が刺激されIIIおよびIV群求心性神経のシグナルを通じてIb群抑制性介在ニューロン、屈曲反射、α-γ連関の促進につながり、最終的に大腿四頭筋の抑制を引き起こすのです。

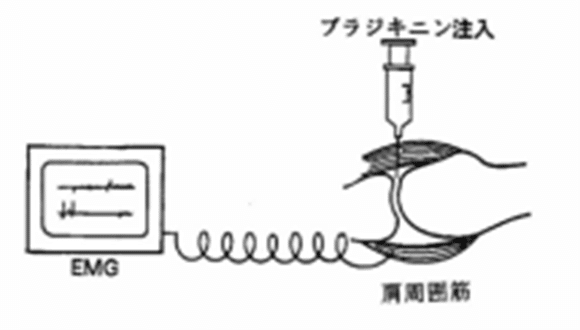

また、土肥ら⁸⁾は猫の肩関節に対して発痛物質ブラジキニン、生理食塩水(いずれも0.2ml)を注入し、肩関節周囲筋の反応を針筋電図を用いて観察しました。

図2.文献8より引用

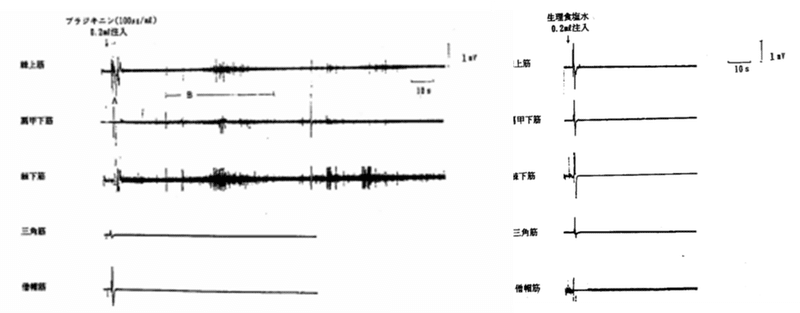

するとブラジキニンを注入した群では回旋筋腱板に反射性攣縮が生じました。

図3.文献8より引用

土肥らはこの結果を受けて、関節包に炎症が生じると関節包の支配神経が興奮し同じ支配神経の筋肉に脊髄反射が生じて筋攣縮が生じるのだと説明しています。

膝関節包には前方に大腿神経、伏在神経、腓骨神経、後方に脛骨神経、腓骨神経、坐骨神経が分布しているため⁹‘¹⁰⁾、それぞれの支配神経には筋攣縮が生じやすくなると思われます。

②疼痛

次は疼痛について。

私が病院勤務の頃、前十字靭帯再建術の手術当日介入を行っておりました。わずかに覚醒しうつろな目をしながら病室で休んでいる患者に対して大腿四頭筋セッティングを指導するのです。

痛みがすでに出ている患者は力が入らないことが多いのですが、まだ麻酔が効いていて痛みが出現していない患者は大腿四頭筋がしっかり収縮していました。しかし、翌日のリハビリ時には力が入らなくなっていました。

論文ベースで根拠を示すと、膝蓋骨下脂肪体に高張生理食塩水(5%)を注入して、膝蓋大腿痛症候群と同様の膝前内側部痛を発生させた被験者に対して、バイオデックスを用いて等速性膝伸展筋力を測定した研究では、生理食塩水を注入した場合で有意に筋力低下を認めました¹¹⁾。

また、別の研究ではACLR患者に麻酔であるリドカインを硬膜外注射した研究では大腿四頭筋出力の改善が認められています¹²⁾。

これらのことから疼痛は四頭筋出力を低下させると言えると思います。

原理としては先ほどの関節原性筋抑制と同じ部分もあると思いますが、大脳皮質などの上位運動ニューロンからの抑制も大きく影響しているのではないかと考えています。

③上位運動ニューロンのインバランス

論文検索サイトでACL、Quadriceps deficitと検索すると、かなりの本数の上位運動ニューロンによる制御バランスの異常について書かれた論文がヒットします。

通常、脊髄の反射回路の興奮性は、上位運動ニューロンにより促通と抑制のバランスが保たれるように制御されています。

この反射回路の制御のインバランスは健常人でも個人差があります。

さらに外的なストレス(肉体的ストレス、精神的ストレス)によっても上位運動ニューロンの活性度は変化し、日によってインバランスは変化することもあります。

例えば、Jendrassik手技¹³⁾により腱反射が亢進するのは、意識を両手に向けることにより上位運動ニューロンの活性度が即時的に変化するためです。

(Jendrassik手技とは、腱反射の評価を行う際に、両手を組んで引っ張り合うよう努力させること。Jendrassik手技により腱反射が出現もしくは亢進しやすくなります。)

ここから先は

¥ 390

理学療法士最大級のオンラインサロンFree PT salonを運営!知識・技術を学ぶのはもちろん、発信力をつけて、みんなとコラボしてプロダクトを作る!やりたいことを実現する場所!→http://reha-basic.net/free-pt-salon/