摩訶不思議生物奇譚 第4話 ~リュウノヒゲの祭り~

1話 2話 3話

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

「祭り? 」

異常気象だ温暖化だとニュースが騒ぎ立て、熱射病で病院に運ばれる人が続出した夏の熱気が嘘のように、肌刺すような風が吹く11月初頭。

梅雨の体験をもとに書いた一本のエッセイがキッカケで、不思議な生態を持つ生物と、それに関わる人々のルポタージュ記事を連載中の、私の家にやってきた編集担当者の高山君が挨拶もそこそこに興奮した様子で切り出した次回のテーマは「祭り」だった。

「ええ、祭りです。龍神を祀る小さな神社のお祭りなんですが、そこで珍しい物が見られるらしいんですよ」

「珍しい物ってなんだい。まさか本物の龍が見られるとでも言うんじゃないだろうね」

ほんの軽口のつもりで言った私の言葉に、高山君は、ニヤリと口角を上げる。

彼の話を要約すると、こうだ。

関東の山間部にある小さな町。

その町では、毎年11月中旬に竜神祭りが行われる。

祭り自体は決して珍しいものではない。神輿、有志による御神楽、境内には出店が並び、普段は静かな町が大いに賑わうのだという。

しかし、この龍神祭りが他の祭りと違うのは後祭りの夜。

他の地域では見られない、珍しい光景が見られるというのだ。

「先生はリュウノヒゲってご存知ですか? 」

「リュウノヒゲって、アレだろ? よく植え込みに使われる細い葉っぱの」

我が家の近隣でも、庭の花壇に植えている家庭でよく見かける葉っぱだ。夏の茹だるような暑さや浜の潮風にも負けず、家々の花壇に綺麗な緑色を差していた。

「じゃぁ、リュウノヒゲの実は見たことがありますか」

「あぁ、確かメタリックブルーの小さな実が……」

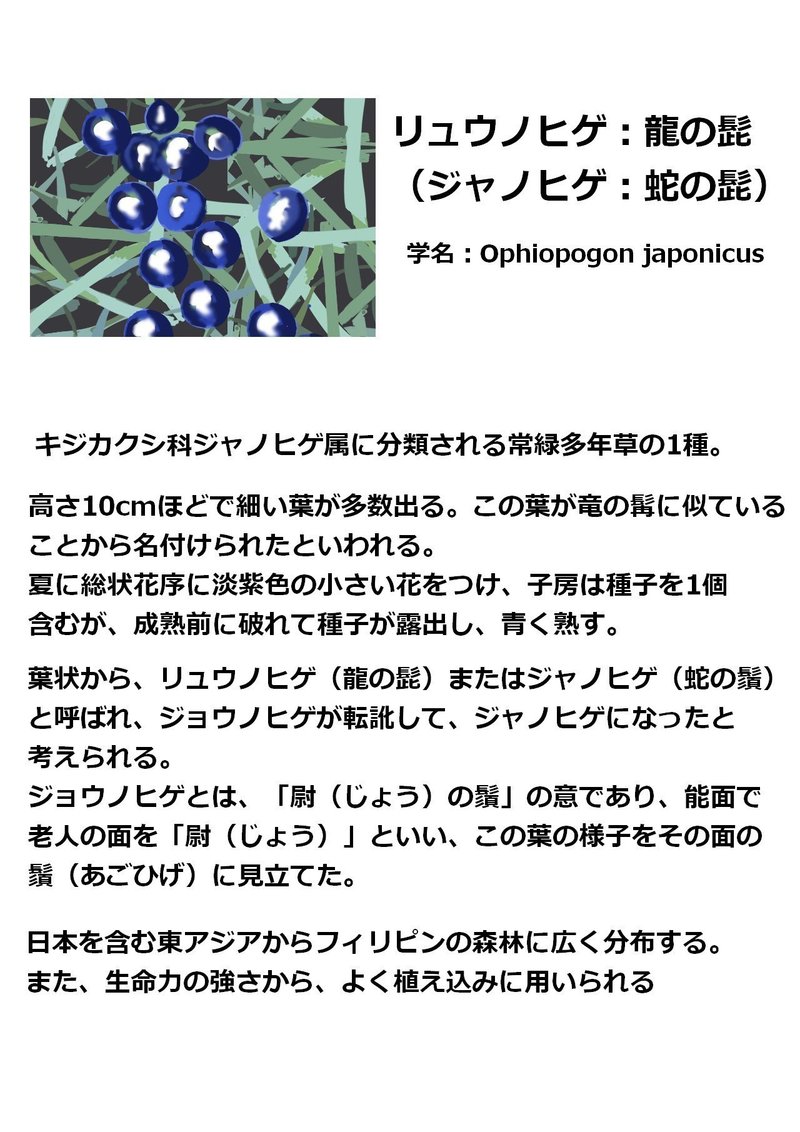

リュウノヒゲ。ジャノヒゲとも呼ばれるこの植物は、高さ十センチほどで細い葉が多数出る常緑多年草だ。

日本を含む東アジアからフィリピンの森林に広く分布し、背が低い株で群生し、生命力が強く、日陰や荒れた土地でも育つうえに、虫も付きにくいので花壇や植え込みなどによく用いられている。

夏に総状花序に淡紫色の小さい花をつけ、冬に成熟前に破れて露出した種子が、金属メッキを思わせる青色に熟すのだ。

「その町の川原にはリュウノヒゲが群生していて、この時期になると沢山の青い実をつけるんだそうです。そして後祭りの夜、ある時間になると…」

高山君はここで思わせぶりにタメを作り、

「あの青い実が鈴のように鳴り響くという話なんですよ!」と、垂れ気味の目をキラキラさせた。

「まぁ、確かにあの実の色は金属っぽくはあるけど……」

今回のネタはどうも眉唾っぽい。

そもそも、リュウノヒゲにそんな特徴があるなら、日本中で「鈴の音」が聞こえるはずだ。それこそ近所からも。

「そこが面白いところなんです。その町のリュウノヒゲは、他の土地から株分けされたものではなく、元々その土地に自生する“原種”だというんですよ」

そして、その町は古来より龍の通り道で、リュウノヒゲはその名の通り、龍から抜けて川原に落ちた髭が草となり、地に根を張り増えた。

だから毎年、龍がその町の上空を通る過ぎる時、青い実が共鳴して鈴のような音色を奏でる――という伝承があるというのだ。

「もちろん真実は分かりませんが、実が音を鳴らすというのは本当みたいです」

そう言うと、高山君はスーツのポケットから取り出したスマホを素早く操作し、僕に画面を向けた。

薄暗い画面から、サラサラと流れる川の音が聞こえ、提灯の炎と思われる暖色の揺らぎに照らされた人影が見える。提灯の灯りや人影が段になっているところを見ると、おそらくは堤防のような坂になっているのだろう。

人々は一様に押し黙り、たまに遠慮がちな咳払いが聞こえる程度で、言葉を発する者はいない。

ロウソクの揺らぐ光に微かに照らし出された人々の顔は――例えるなら、初日の出を待つような神妙な面持ちで――じっと川の方を見つめている。

リリン。リリリン。

突然、人々が見つめる川の方から、小さな鈴のような音が聞こえた。

最初は一つ二つだった音が、次第に十、五十、百と増え、やがて川原全体を、集まった人々ごと包み込む。

それは、確かに鈴の音に似ていたが、よく聞くと高低音が混ざり合った金属音にエコーをかけたような、昔どこかで聞いたような気がするが思い出せない、何とも不思議な音だ。

画面に映し出された人々の中には、両手を合わせて、ムニャムニャと何かを唱える老人もいれば、夜空をキョロキョロと見回す子供の姿や、腕を組んだカップルらしき姿もある。

響きあうように競い合うように、鳴り響いていた音色が、始まりを逆再生するように次第に小さくなって、やがて川のせせらぎだけになって、人々が坂を上がっていくところでブツリと映像が途絶えて、私は我に帰った。

視線を感じて高山君の方に目をやると彼は、ニヤニヤと厭らしい笑みを浮かべながら「ね、本当でしょ?」と言った。

2

私の家から目的の町までは、高速道路を使って三時間弱。

四方を山に囲まれた小さな町は、一見何処にでもあるような特徴のない地方の町という感じだった。

しかし、豊かな自然を活かし観光資源としているこの町には、ゴルフ場やキャンプ場、有名な渓谷もあり、夏は観光客やキャンパーなどで賑わうのだという。

宵宮の日中に現地入りした私たちは、まずホテルにチャックインして荷物を置くと、在野の研究者として長年この町のリュウノヒゲを研究しているという萩野さんの自宅に向かった。

萩野さんは、三年前まで地元の中学校で教鞭をとっていて、退職した現在は、リュウノヒゲについての生態や地元の伝承などを調べているのだという。昨年はわざわざタイまで調査に出かけたらしい。

「観光地でもない田舎ばかり回るもんだから、一緒に行ったカミさんには怒られましたがね」

そう言って、萩野さんは白髪まじりの頭を掻いて笑う。

「萩野さんは、元々この町のご出身なのですか?」

「いやいや、生まれは西の方なんですが、大学がこっちでしてね。そのまま教員になって県の小中学校を回って、この町には十年ほど前にやってきたんです。それで例のリュウノヒゲの音を聞いて、すっかり虜になってしまった訳ですわ」

それでこの地に家を買い、学校で教鞭をとる傍ら、この町のリュウノヒゲについて色々と調べるようになったのだそうだ。

地元の長老たちや、龍を祀っている神社の宮司に話を聞き、図書館などで伝承を調べ、件の川原からリュウノヒゲをひと株採取し、自宅の庭に植えて観察したという。

「地元の人にとって、リュウノヒゲは“鳴く”のが当たり前ですから。萩野さんは一体何を調べているんだと、今でもたまに訊かれます」

「地元の人たちは、あの音を“鳴く”と言うんですか」

「そうです。元々は龍の髭なので、地元の人達は『鳴る』ではなく『鳴く』と言うんですな」

萩野さんの調べた伝承によると、古来より龍の髭には、鈴のようなものがついていて、それが上空の風に揺れてリンリンと音を立てると言われているらしい。

そして、生え変わりで抜け落ちた古い髭は、その土地に根を張ってリュウノヒゲとなる。冬につける青い実は、リュウノヒゲがまだ龍の一部だった頃の名残で、だから上空を龍が通る時、恋しさから『鳴く』のだという。

リュウノヒゲに思い入れがあるわけではないが、何となく切ない話だ。

「龍は一年かけて自分の縄張り上空を回るのだそうです。そして、この町の上空を通るのが、明後日の夜だというんですね」

萩野さんが話終わると、高山君が身を乗り出すように

「ということは、この町意外にも“鳴く”リュウノヒゲはあるんですか」と尋ねる。

萩野さんは、人から聞いた話ですがと前置きして、

「中国の渓谷に自生している品種の中には、そういう種類もあると聞きます。ただ、不思議なことにその株を他の土地に植えても、決して“鳴く”ことはないんだそうです」と答えた。

「川原から我が家に植えた株も、祭りの日に“鳴く”ことはありませんしね。これはまだ推測ですが、自生している環境や気温や湿度など、自然条件に関係があるのかもしれません」

「なるほど、一定の条件が揃わないとリュウノヒゲは鳴かないという事ですか」

私がそう訊くと、萩野さんは頷いた。

「ただ、環境が揃ったとして全ての品種、例えば他所で育ったリュウノヒゲを、川原に植えても“鳴く”ようにはならんのです。かといってこの町の品種が特別かというとそうではない。植物を研究している友人に見てもらったが、どこにでもあるリュウノヒゲ変わらんというんですよ」

大学で生物を専攻してた身としては、どうにかこの謎を解き明かしたいと思っているんですが、と目を輝かせたあと、

「まぁ、せっかくロマンチックな伝承があるのに、理屈で暴こうなんてのは野暮だと、よくカミさんには怒られますがね」と笑って、萩野さんは再び頭を掻いた。

3

萩野さんの家を後にした私たちは、リュウノヒゲが自生しているという川原に足を伸ばした。

風もないのに寒さ足元から上がってくる。山に囲まれた盆地という土地特有の底冷えというやつなのだろう。

件のリュウノヒゲの川原が何処にあるかを人に聞くまでもなく、道端の至るところに案内看板が立っていた。

案内看板の矢印を見ながら町を歩く。

家々や地元商店の前には、プラスチック竿に支えられた神社のぼりが立ち並び、通りのあちこちに提灯が下がり、アメリカンドックやら綿あめの屋台は準備に追われて、町中がハレの日の高揚感に包まれている。

キャッキャと声を上げて走る子供たちを横目に、堤防の階段を登り切る。

と、川原一面の緑と、夕日に反射して輝く青が目に飛び込んできた。

リュウノヒゲだ。

高山君の動画では、暗くて分からなかったが、群生したリュウノヒゲは私の視界に入る限りの川原全てを覆い尽くすように群生していたのだ。

時折、山から吹き降ろす冷たい風に揺られて草が揺れるのに合わせて、青鉄色の小さな実がキラキラと輝いていた。

「へー、これは壮観ですねー」

圧倒され声も出ない私の横で、高山君が声を上げる。

おそらく、ひと株をアップで見れば、何の変哲もないリュウノヒゲなのだろうが、これだけ密集し群生している様子は、どこかこの世の物とは思えない神々しさを感じる。

リュウノヒゲが元は本当に龍の髭だったという伝承も、あながち作り話ではないのではないかとさえ思えてくる。

ふと、目を横にやると、堤防の一角に何やら白木の棚のようなものを組み立てている、ダウンジャケット姿の男性が見えた。

興味を引かれ、珍しく自分から近づいて――コミュ障な私は、普段インタビューの段取りは全て、高山君に任させいる――話かけると、その男性は龍神を祀る神社の宮司で、ちょうど後祭りの祭壇を準備終えたところだという。

「ほうほう雑誌の取材で。それはわざわざ多いところから、ようこそおいでくださいました」と、宮司の川島さんに深々と頭を下げられ、私はすっかり恐縮してしまう。萩野さんにはお会いになられましたかと訊かれ、彼のお宅から川原に来たことを伝えると、川島さんはにこやかに頷いた。

「この川原のリュウノヒゲが“鳴く”のは、我々地元の人間にとっては当たり前の事ですが、他の土地の人から見ると、随分不思議なんだそうですね」

萩野さんに色々訊かれて、最初は随分面食らったものですと、川島さんは笑う。

せっかくなので、川島さんに疑問に思っていた事を訊いてみた。

「私も、リュウノヒゲが“鳴く”という話はまったく知らなかったんですが、何らかの理由があって秘密にされていたわけではないのですよね?」

「ええ、わざわざ隠すような事でもないですしね。ただ、この町はご覧の通り山に囲まれていて、昔は他の地域との交流も少なかったと聞きますから。それに町の人間にとっては当たり前の事すぎて、わざわざ他所の人に話すこともしなかったのではないでしょうか」そう言って川島さんは笑う。

例えば、テレビ番組などで、地元では当たり前だった食文化や風習にタレントが驚く姿を見て、他所は違うのかと、逆に驚く事がある。

地元の人にとっては、リュウノヒゲが“鳴く”現象もそれと同じなのだろう。まして、道路整備が整っていない昔は、山を越えてこの町に出入りするのも一苦労だったろうし、意図的に広めようとでも思わなければ、一年に一度、たった数分間の現象が、他の場所に広まらないのは、むしろ自然なことなのかもしれない。

4

宵宮、本祭りの二日間、山間の小さな町は大いに賑わった。

神社の敷地に設置された舞台の上では、御神体である龍神への奉納神楽が行われ、法被姿の男性に担がれた神輿が笛や太鼓と共に町中を練り歩く。

立ち並ぶ屋台は若者や子供たちの声で賑わい、大人たちには深夜まで公民館でご馳走と酒が振舞われる。

私と高山君も遠方から取材に来たという事で、ご相伴にあずかりながら町の長老たちに龍神やリュウノヒゲにまつわる話を聞かせてもらった。

曰く、神社に祀られている龍神は、水神であり五穀豊穣の神様なのだという。リュウノヒゲは龍神が訪れを知らせるため、自ら落としていったとされ、リュウノヒゲが“鳴く”と、翌年も豊作になると言い伝えられているらしい。

話だけ聞けば何処の町や村にもあるような言い伝えだが、この町の人々は今も、古来より言い伝えられている現象を目の当たりにしているのだ。

だからなのか、この町の人たちと龍神伝説は、他所の土地に伝わるそれよりも距離が近いような気がした。

そして、三日目。

いよいよ、取材のメインイベントである後祭りの夜が来た。

日暮れを合図に、老いも若きも提灯や懐中電灯で足元を照らしながら会場である堤防に集まってくる。

宵宮の日に作っていた祭壇の前で、正装である「袍(ほう)」を着た宮司の川島さんが祝詞を上げ、それが終わると人々は思い思いの場所に陣取った。

それまでの賑わいが嘘のように静けさが川原を包み、集まった人たちは皆神妙な顔で“その時”を待っている。私と高山君もそれに倣う。

サラサラと流れる川の音に、何の前触れもなく小さな金属の音が混じった。

リリン、リリン。

高山君の動画で聞いた音だ。

最初は小さかった音が、反響しあって次第に大きくなり、川原と集まった人々を包んでいく。

じっと耳を澄ませてみると、リュウノヒゲの音は、やはり高音と低音が混じり合っている。あえて文字で表すなら、

カラリン、コロリン――だろうか。

動画の時も思ったが、鈴の音とは違う。確かに何処かで聞いた音なのだが、それが何処で何時聞いた音だったかはどうしても思い出せない。

やがて、リュウノヒゲの“鳴き声”は最高潮を迎える。耳を塞ぎたくなるほど大きな音の中、ふと、まだ若い父親と思われる男性に肩車されていた小さな子供が、空を指差しているのが目に入った。

その指の指し示す方角を見上げると、微かにではあるけれど、雲一つない夜空で、空気が細く揺らめいているように見える。

目を凝らして見ると陽炎に似た、一筋のゆらめきが、上空をゆっくりと進んでいるのだ。

そして、ゆらめきが山の向こうに消えると、それに呼応するようにリュウノヒゲの音も小さくなっていき、やがて、川原は元の静寂に包まれた。

やがて、そこかしこで、ため息のような息を吐く音が聞こえ、堤防に集まった人たちは立ち上がり、帰り支度を始める。

静寂の中で聞こえていた川のせせらぎに、人々動く音や声が混ざり合って、町は普段の姿を取り戻していった。

町の人々が、それぞれの家に帰っていく様子を眺めながら、私はまだ、どこか夢心地だった。

あの、ゆらめきは一体何だったのだろう。自然現象か、それとも……。

そんな私の、とりとめもない考えは、高山君に名を呼ばれて霧散した。

5

「それにしても、今回は随分とテンションが上がっていたじゃないか」

翌日の車中で、高山君に訊いた。

見た目はチャラいが、仕事中はわりと冷静な彼が、今回は何故か最初から興奮気味だったのがずっと気になっていたのだ。

高山君は私の質問に、バレてましたかと、バツが悪そうな顔で笑う。

「この仕事に就いてから、先生と色んな場所で不思議な生物を見てきたじゃないですか。だから、もしかしたら今回は本物の龍が見られるかもって、ちょっとだけ思っちゃったんですよね」

「龍が見たかったのかい?」

それはもちろん! と高山君は声を上げた。

「世界各地に伝承や伝説はあるけど、誰も見たことがない不思議生物の王様ですからね。万が一見ることが出来たら、あわよくば写真の一枚も撮れたら、世界的大スクープじゃないですか!」

何とも生臭い理由だった。

私が呆れているのに気づいていないのか、高山君は「それに」と続ける。

「もしも本物の龍がこの世界にいるとしたら、それって結構ロマンチックだと思いませんか?」

高山君に言われて、私は昨晩、夜空に見たゆらめきを思い出した。あの瞬間に感じた気持ちも。

なるほど確かにロマンチックだ。

epilogue

山間の町から海沿いの町にある自宅に戻った翌日。

知り合いの漁師、松本さんが我が家を訪ねてきた。

「先生にお土産を持ってきたんだよ」

そういえば、先週近所のスーパーで会った時、旅行に行くとか言っていたのを思い出す。中国だったか台湾だったか。

「あったあった、これだよ先生」

そう言って、松本さんはカバンの中から小さな木箱を押し付けるように手渡す。急かされて蓋を開けると、中にはサテン布のクッションに埋もれるように、直径五センチほどの石らしき玉が二つ入っていた。

「これ、もしかして健身球ですか?」

健身球とは、直径五センチほどの二つの玉を、手の平の上で転がす中国の健康グッズだ。

「お、知ってたか。さすが先生は物知りだ」

そう言って、松本さんは豪快に笑う。

「ボケ防止にもなるって言うし、リラックス効果もあるらしいからさ。頭を使う物書きの先生にピッタリだと思ってよ」

そう言うと、他にも土産を持っていかなきゃならないと、松本さんは慌ただしく帰ってしまった。

部屋に戻り、お土産の健身球を手の平に乗せて転がしてみる。

カラリンコロリン。

驚いた。そして、思い出した。

あの川原で聞いた、リュウノヒゲの音。

どこかで聞いた事がある音だと思ったら……。

健身球は、手の平で転がすと音がなる仕組みになっていて、その音にはヒーリング効果があると言われている。

私は子供の頃、この音がお気に入りで、祖父の家にあった健身球を、一日中転がしていたのだ。

「なるほど、この音だったのか」

小さな実が出す音だから、健身球よりはずっと澄んだ高音だったが、高音と低音が混じり合ってエコーがかかったような音色は同質にものだ。

そういえば、龍伝説も中国から渡ってきたのだったっけ。

今度、高山君が打ち合わせに来たら聞かせてみようと、お土産の健身球を手の平の上で転がしながら思う。

健身球は手の平の上で、カラリンコロリンと涼しげな音を立てて転がり、私は目を瞑って、あの夜空に見た、ゆらめきに思いを馳せた。

おわり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?