欲望は眠らない

ピピピピピピピピピピピピピピ・・・

いつものアラート音が、けたたましく鳴り響く。

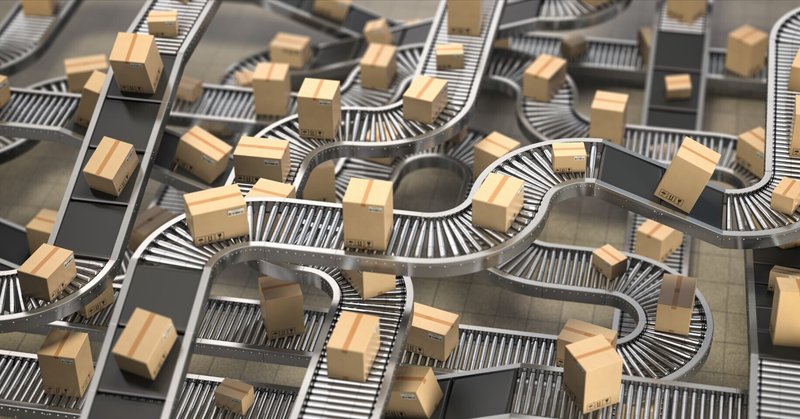

手は休めずに動かしながら、音からして、隣のレーンだろう、と、コンテナ越しに目をやると、ベルトコンベアの上には梱包された大量の荷物が、山積みになっていた。

大量消費社会、物質社会に生きる、人間の欲望を満たすための物流。

今や、ネットで注文すれば翌日配送は当たり前、なんなら当日に届くこともあるくらい、日本の物流は進化した。

そのスピード、そのクオリティが本当に必要なのか、疑問は残るところではあるが、人間の終わりなき欲望のサイクルを満たすために、巨大な倉庫は24時間稼働し続けている。

その倉庫の片隅で働く一人のアルバイトが、今の私。

AIが発達した現代、その作業の多くは、驚くほどアナログで、人力に頼っている現状に、驚かされる。

「押しますよー!」

誰かのかけ声と共に、スペースを開けるために、荷物が無理やり押し出され、ベルトコンベアの真ん中付近でぐしゃり、と、いびつな黄土色の山をつくる。

コンベアの脇から、不可抗力に勝てなかったいくつかの荷物が、ドサドサッと、床に落ちる。なんとも悲しく、無機質な音。

大切な誰かのためのプレゼントも、読みたかった大好きな作家の小説も、可愛いペットのためのおもちゃも、オフィスに必要な事務用品も、毎月定期的に購入している成分無調整の豆乳も、この倉庫の中では、ただの無機質な「黄土色の物体」と化す。

ただひたすら、正しい行き先のトラックに乗せるために、より分られれ、スキャンされ、ぎゅうぎゅうにコンテナに詰め込まれる。

その様子は、朝の通勤ラッシュの山手線よろしく、容赦ない。

顔のひしゃげた荷物たちの悲鳴が、聞こえてくるようだ。

しかし、そんなことには構ってはいられない。

アルバイトに求められるのは、安全かつ正確に、9秒ごとに1つの荷物を捌くこと。

荷物を多く捌いた熟練者は、順位付され、ホワイトボードに掲示され、星印の勲章がつけられる。

あたかも、順位表に乗ったことが不本意であるような口ぶりで、自分の順位の話を、大きな声でしている男たち。

その話を小耳に挟みながら、この人たちは一体何が嬉しいのだろうか?と、少々冷めた目つきで眺める。

もともと、生活費補填のための一時凌ぎのアルバイトとして入った私にしてみれば、時給がたいしてあがるわけでもないその順位に、なんら興味もなく、意味を感じることもできなかった。

隣のレーンのアラームはいつしか鳴り止み、山になった茶色の砂糖をせっせと運ぶ蟻たちのように、優秀な熟練者たちが次から次へと荷物を捌いていく。

20分後には跡形もなく黄土色の山はなくなり、ベルトコンベアの地肌が顔を覗かせる。

ピピピピピピピピピピピピピピ・・・

おっと、そうこうしているうちに、私のレーンも荷物で溢れていた。

さらに、どこかのレーンのアラーム音もかなさる。

夜7時から、朝6時まで、繰り返されるアラーム音との戦い。

アルバイトを始めて2ヶ月もたてば、いい加減要領も得てきたようにも思うが、作業の効率性を決めるのは、個人の技能でない。

鍵は、一緒に荷物を捌く、メンバーの度量とチームワークだ。

コンテナの配置、ベルトコンベアの状態、流れてくる荷物の傾向、他のメンバーがどんな精度で、なんの作業をしているかを瞬時に分析し、自分がどのポジションに入れば最も動線がよく、効率的に運ぶかを考えて動ける人が多ければ多いほど、作業はスムーズに進む。

そこに、わたしが「スーパーマン」と密かに呼んでいる超熟練者が1人混ざっていれば、もう言うことなし。今日は勝ち組。

とにかくものすごい速さで荷物を捌く技量と、周囲への観察眼、そして相手への思いやり、この3拍子揃った超熟練者のことを、私は密かに「スーパーマン」と呼び、お慕い申し上げている。

私の認知しているスーパーマンは全部で4人。

いつもにこにこ笑顔で、頭にタオルを巻いているフジイさん、

メガネでチェックのシャツ、細身、前の会社の上司に外見がそっくりな、クワさん、

長身で手足の長い、安定の荷物捌きが特徴的な、カトウさん、

何かっていうと大きな声で音頭をとりながら、よく話しかけてくれるムードメーカーの陽気なおじさん。

レーンのピンチの時に颯爽と現れ、メンバーが作業しやすいように気を配りながら、手が行き届かない部分をさっとこなして、いつのまにかいなくなるスーパーマンたち。

彼らが姿を現した時には、あーこれでピンチは脱した!と、ほっと一息つくと共に、お願いだから、1分でも1秒でも長くいてくださいーと、心の中でいつも祈って止まない。

基本的には1レーン、3-4人で作業を担当するわけだが、メンバーは固定ではない。上司の要請を受けて、途中で他のレーンに移動することもあれば、暇になったところで、忙しいレーンを自主的に手伝いに行くこともある。

せかっくのベストメンバーも、たいてい1時間ほどでメンバーチェンジを余儀なくされることも、しょっちゅうだ。

相性の悪い相手や、コミュニケーションの取りにくい相手と当たった日には、心の中で文句が炸裂する。

いやいや、今、そこの仕分けじゃないよね・・・こっちやって欲しいなぁ。。

立ち位置、そこじゃないでしょ?そこにいたら、動線を止めちゃうよね・・・。

相手が自分より明らかに経験が浅かったり、あまりにもやりにくい場合は、丁寧な口調を心がけながら、提案をすることもある。

ただし、正しいやり方なんて自分も熟知しているわけではないから、あくまで、控えめに。

夜勤のアルバイトには、いろいろな人たちが集まる。

言葉は交わさずとも、仕事やコミュニケーションのスキルは、数週間も一緒に仕事をすれば、自ずと見えてくる。

今日一緒に作業をした若者は、どうも動きがおかしい?と思ったら、荷物とスキャナーを片手に、眠っていた。

なかなかの強者だ。

きーんこーんかーんこーん・・・

朝6時の終業のチャイムが鳴ったと同時に、全員がピタリ、と手を止めて、一定の方向へ向かって歩き出す。

作業が途中でも、我関せず。今日の仕事はしゅーりょー。

サービス残業なんて、もちろんありえない。

使用していたスキャナーを元の位置に戻し、退勤の処理をして、なんとなく見知ったメンバーに「お疲れ様でした」と、にこやかに挨拶しながら、窮屈な安全靴からスニーカーへ履き替える。

「いつもにこにこ、嬉しそうだね?なんかいいことでもあるの?」

「やっと仕事から解放されて嬉しいんです^^」

よく知ったおじさんとそんな会話を交わしながら倉庫を出ると、初夏を思わせる太陽の清々しい光と、朝の爽やかな空気が出迎えてくれる。

この光景も、日常になってきたな、と思いながら、ポケットから車の鍵を取り出し、解錠のボタンを押す。

疲れた身体を運転席にどさっと投げ出し、ふーっと大きくため息をついた。

心地よい疲れ、と言いたいところだが、疲労は2ヶ月目にして相当積み重なってきている。

二十代の頃ならいざ知らず、四十代半ばの私には、決して長く続ける仕事ではないことは痛感しつつも、当初予定していた3ヶ月は走り切ろう、と決めている。

売店で買った缶コーヒーをプシュっと開けて、ごくり、と飲みこむ。

今日の午後の打ち合わせまで、少し眠れるかな。

そんなことをぼんやりと思いながら、エンジンボタンに指をかける。

カーステレオから流れる懐かしのJ-popを口ずさみながら、勢いよくアクセルを踏み込んだ。

この物語は、著者の体験に基づくフィクションです。

いつも読んでくださりありがとうございますm(_ _)m あなたからのサポートが、日々の励みになっています。 もし私にも何かサポートできることがあれば、いつでもメッセージをください♪