実験で実証された量子エネルギーテレポーテーション

量子エネルギーテレポーテーション(Quantum Energy Teleportation, 略してQET)がカナダのウォータールー大学と米国のストーニーブルック大学のグループによる独立な2つの実験によって実証をされてことを受けて、2023年はそれが世界的なニュースにもなり、大変注目を集めた年でした。米国サイモンズ財団が出版している著名な科学雑誌「Quanta Magazine」でも、この2つのQET実験を下記で紹介をしています。

また2023年の物理学最大のブレイクスルーとして、低周波数重力波の発見とジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測とともに、量子エネルギーテレポーテーションの実験検証が選ばれています。

また日本では日経新聞で記事にもなりました。

彼らのこの実験結果は非常に重要です。カシミール効果では零点エネルギーの存在まで分かるのですが、特にストーニーブルック大学の実験では、人類史上初めてサイクル的な操作で実際に零点エネルギーを外部に取り出して見せたのです。ウォータールー大学の実験は、考えているエネルギーギャップにとっての低温で現れる局所強受動性という量子的な熱エネルギーがもつ性質を打ち破り、QETのプロトコルでエネルギーが実際に遠隔地へとテレポートできることを示しています。これを実証した意義は、基礎物理学として非常に大きいのです。そしてこのQETや局所強受動性の理論を世界で一番最初に提唱した者として、私は大変感慨深く感じております。

QETとは、量子情報しか送れなかった従来の量子テレポーテーションとは異なり、エネルギーを遠隔地に転送する技術です。今回のQET実験では量子多体系の基底状態や量子多体系のエネルギーギャップに比べて低温となる熱的状態で行われました。しかしたとえば真空状態にある量子場の零点揺らぎの量子もつれ(エンタングルメント)と、量子干渉で生まれる負エネルギー密度を用いても、QETは可能になります。

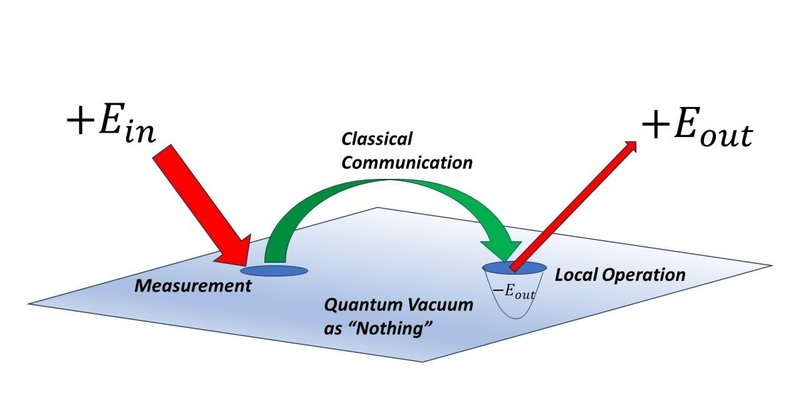

最初に何もない状態である真空にある量子場を、アリスは自分の領域で局所的に測定をします。そしてアリスは不確定性関係が生じさせているその量子揺らぎの情報を測定結果として得ます。このとき情報を取り出すアリスの測定は、真空中の量子もつれ破壊を起こし、また測定後の状態はエネルギー励起状態になるしかないため、必ずその測定は量子場にエネルギーを注入します。これは真空の揺らぎの情報を得るのに不可避なエネルギーコストであり、これをQETの入力エネルギーと見なします。

注入されたエネルギーは、アリス周辺に場の局所なエネルギー励起を作ります。そして時間とともにそのエネルギー励起は光速度以下のスピードで空間を伝搬しますが、アリスが測定方法をうまく選ぶと、特定の方向にだけ伝搬させることが可能です。そこでアリスが作ったそのエネルギー励起が届かない空間領域に、ボブはいるようにします。ボブにとっては目の前の量子場の状態は真空と区別が全く付きません。アリスの測定後でもエネルギー密度の期待値も零のままですし、エネルギー密度の量子揺らぎも真空のものと全く同じです。しかし測定で得た情報をアリスがボブにスマホなどによって伝えると、この量子場の状況は大きく変化します。ボブの眼の前の量子場には、外部に取り出せるエネルギーが突如現れるのです。そしてアリスの情報に基づいてうまく選んだ量子場の操作によって、その局所的には真空だったはずの量子場からそのエネルギーをボブは汲み出せるのです。取り出したこのエネルギーをQETの出力エネルギーと見なします。

なお通常の量子テレポーテーションと同様に、このプロトコルではアリスからボブへの連絡は光速度を超えたスピードではできないため、相対論的な因果律は保たれています。またエネルギーを汲み出したボブの領域の量子場のエネルギー密度は負になります。ボブによって取り出されたプラスのエネルギーと釣り合うだけの負のエネルギーが、ボブの領域の量子場に溜まります。このためボブの領域だけでもエネルギー保存則は保たれています。

一方で、最初の測定でアリスが量子場に注入をしたエネルギーを、アリス自身がその領域から再度取り出すことはできなくなっています。これは真空状態の量子揺らぎを測定したことで、その揺らぎが他の領域の揺らぎと共有をしていた量子もつれが壊れてしまったためです。アリスが量子場に注入したエネルギーを全部取り出して、量子場を元の真空状態に戻すには、その壊れた量子もつれを復活させる必要があるのです。しかし量子もつれを増やすには、離れたその揺らぎを結ぶ非局所的な操作が必要となることが、量子情報理論の定理として知られています。ですからアリスの領域だけでアリスがいくら頑張ってあれこれ操作をしても、壊れてしまった量子もつれを修復することはできません。従ってアリスのどんな操作の後でもエネルギーが零である真空状態には決して戻れず、量子場にはエネルギーが残留してしまいます。この残留分のエネルギー量を担保にして、実はボブはエネルギー零領域の量子場から正のエネルギーを借り出していたのです。ボブの領域に残る負エネルギーとアリスの領域のエネルギーの合計は必ず非負であることが場の量子論では要請をされますので、ボブが局所真空から汲み出せるQETのエネルギーはアリスが注入したエネルギーよりも小さくなります。このあたりのことは日本物理学会誌に書いた下記のQET記事や英語でのレビュー論文をご参考にしてください。特にこの物理学会誌のPDFは、『存在と無の物理学』という視点を強調したQETの解説になっています。

http://www.tuhep.phys.tohoku.ac.jp/~hotta/extended-version-qet-review.pdf

今回2つのグループによって成されたQET実験では、確かに初期に比べて低いエネルギー密度がボブ側の領域に現れたことの検証には成功をしています。その意味でQETの実験検証に成功をした歴史的な業績です。しかし残念な点もあります。彼らの実験では転送されたはずのQET出力エネルギーを使える形で蓄えておらず、熱として拡散させています。この転送されたエネルギーをきちんと蓄え、計量し、利用することが応用面では非常に重要になります。

この転送エネルギーもきちんと回収する実験を現在東北大学理学物理学科の遊佐グループが量子ホール系の端電流を用いて行おうとしています。半導体である量子ホール系は加工もしやすく、またトポロジカル物質としてのこの系の性質から、その境界に現れる端電流は相対論的な対称性をもつ共形場理論(ただしその"光速度"は実際の光速度の100分の1程度)で記述されることが実験的にも確認をされている有望な物理系です。そのような系でのQET実装の技術は、将来の様々な量子デバイス開発に応用される可能性を秘めています。その意味でもこれからの進展に期待をしています。

またこのような工学的な応用だけでなく、QETは量子ブラックホール理論を含む基礎物理学でも現在利用をされています。量子系の新しい側面を探る重要なる理論的ツールとしても、QETには大きな可能性があるのです。今回の実験報告を踏まえて、QETの様々な分野への応用の論文も世界的に増え始めている状況であり、今後も目が離せません。

最後に注意ですが、このQETでは日常の電力供給のような大量のエネルギー輸送を都市間や大陸間で実現することはできません。QETは量子系の小さな零点エネルギーの物理に基づいていますので、そのエネルギースケールは日常的なエネルギーに比べて非常に小さいのです。ですから量子コンピュータなどの量子デバイス内部でのエネルギー配送や、量子デバイス中の熱エネルギーを外部に転送することで、その装置のある領域だけを冷却することなどが、実際の応用として現在考えられています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?