【エネチェンジ】EV充電ビジネス×電力小売業の可能性

こんにちは。MAKOです。

先日の第二四半期決算説明会で城口CEOから以下のような話がありました。

「エネチェンジは電力小売業はやらないと言ってきたが、EV充電器向けに対してはやってもいいかなと思っている」

なぜ城口さんは「EV充電器向けなら電力小売事業をやってもいい」と言ったのでしょうか。

実はこの話、掘り下げていくとかなり優れたビジネスモデルが見えてきましたので、今回noteに書きたいと思います。

EV充電サービスのビジネスモデル

まず改めて、EV充電サービスのスキームを説明します。

EV充電サービス開始までの流れは以下の通りです。

EV充電器設置事業者を募集

EV充電器を設置&サービス開始

充電収入がエネチェンジに入る

そして収益構造は以下の通りです。

設置費用:政府補助金

運転費用:事業者負担(主に電気代)

充電収益:エネチェンジ

エネチェンジの費用負担がほぼゼロなところがこの事業スキームの優れたところです。

※詳しく知りたい方は以外を参照下さい。

電力小売業のビジネスモデル

電力小売業とは「電気の仕入れ価格とユーザーへの売電価格の差益」で稼ぐビジネスです。

そして電気の仕入れ先は以下2つに分かれます。

①自社の発電所

②電気の卸売市場(JEPX)

エネチェンジは発電所を持たないので「②電気の卸売市場(JEPX)」から調達することになります。

JEPXでは0円となる時間がある

こちらがJEPXの時間ごとの電気の卸売価格です。

これを見ると8:00〜14:00の電気代が0円であることがわかります。この時間帯は電気の供給が需要を上回り、電気に値段がつかなかった時間帯です。

この電気をEV充電に使えれば稼げそうですよね。

電気が余っている時に充電する

JEPX価格と電気の供給量には以下の関係があります。

JEPX価格低=電気が余ってる

JEPX価格高=電気が不足してる

今年の夏は電力不足により政府から節電要請が毎日のようにありました。

カリフォルニアでも電力不足なようで電力逼迫時はEV充電制限を設けるようです。

よって「電気が不足している時間帯=JEPX価格が高い時間帯はEV充電は行わない」というのが今後のEV充電器の標準的な考え方になると思われます。

この考え方は、電力小売業の利益率を押し上げることになるため、EV充電器向けの電力小売は利益率の非常に高い事業になる可能性があります。

城口CEOはここら辺を睨んで電力小売業への参入の可能性に言及したのでしょう。

新たな収益構造

ではいよいよエネチェンジのEV充電事業に電力小売事業が組み合わさるとどうなるか見てみましょう。

新しい収益構造は以下の通りです。

設置費用:政府補助金

売電収益:エネチェンジ

運転費用:事業者(電気代)

充電収益:エネチェンジ

新たに「2.売電収入」が加わりました。

この「2.売電収入」は「3.運転費用」のことであり、エネチェンジがEV充電事業者に電気を販売して収益を得ることを意味します。

これまではEV充電事業者が既に契約している電力会社から電気を調達していたのですが、それがエネチェンジから電気を調達するようになるということです。

エネチェンジにいくら入ってくる?

では実際にエネチェンジの売上はいくらになるのかを試算してみましょう。

エネチェンジのEV充電収益は1kWあたり55円、6kW出力で充電すると時間あたり330円の収入になります。

一方、売電収入は、JEPXで調達した電気価格とEV充電事業者に販売する価格の差益が収入になります。

概算ですが、計算すると以下のようになります。

(②15円/kWh−①5円/kWh)×③6kWh

=60円/kWh

※①:JEPX調達価格(0〜10円平均)

※②:事業者への電気販売価格

※③:EV充電出力

※JEPX価格次第で計算結果は変わるため、あくまでも参考程度と考えて下さい。

EV充電収益(330円/h)と売電収入(60円/h)を足すと、1時間あたり390円の収入になります。

EV充電事業売上が2割増加する

330円が390円になるということは、売上が約2割増加することになります。

EV充電器1台あたりの年間売上想定が10万円なので、2割増加すると12万円になります。

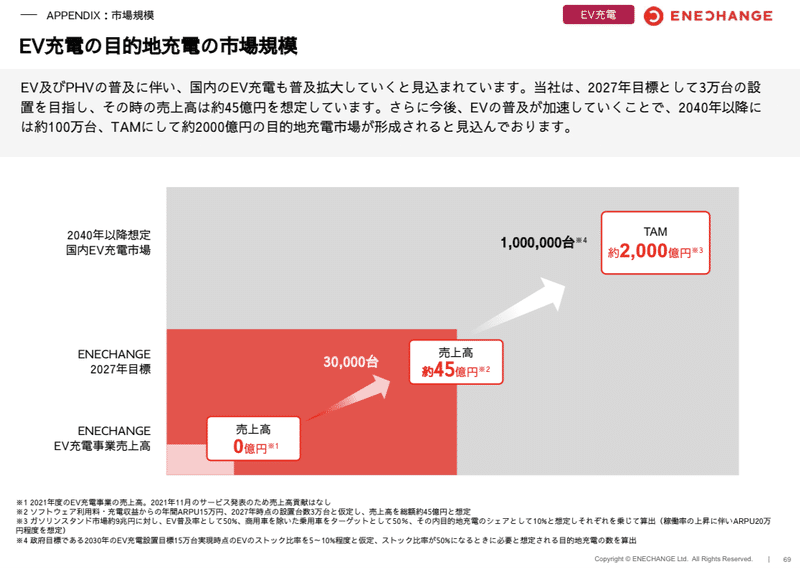

ちなみにエネチェンジ決算説明資料にEV充電器販売台数ごとの想定売上が記載されています。

これに売電収入を加えると以下のようになります。

3万台: 45億円×1.2= 54億円

100万台:2000億円×1.2=2400億円

これだけ稼げれば電力小売事業参入を検討するのも分かりますね。

EV充電制限による協力金

前半で「電力逼迫時はEV充電制限を設ける」と書きましたが、実はエネチェンジがまとまった規模でEV充電制限が出来れば、将来的には協力金もらえる可能性があります。これを容量市場と言います。

実はこの容量市場がEV充電事業の大本命と言われており、容量市場は超巨大市場になる可能性があります。

エネチェンジがEV充電事業に参入したのもこの容量市場を狙っているためです。

需要側の容量市場が立ち上がるのはまだ先の話なので今回は割愛しますが、さらなる金のなる木が生まれる可能性があると考えて良いでしょう。

※容量市場に関しては以下記事参照下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

エネチェンジのEV充電事業はとにかくお金になるということがわかるかと思います。

エネチェンジの株価はまだまだ低空飛行を続けていますが、いずれこれら事業が評価されれば株価にも反映されていくのではないでしょうか。

エネチェンジEV充電事業には引き続き注目していきたいと思います。

P.S.

スキ&フォロー頂けると励みになります。

良ければTwitterもフォローお願いします。

エネチェンジがEV充電器販売でエコロシティと業務提携した件、エコロシティは駐車場業界でのシェアは低く、圧倒的No. 1はタイムズで有名なパーク24。

— MAKO_LIFE_BLOG (@blog_mako) September 5, 2022

ここと業務提携出来れば「勝負あり」だけど、逆に競合に取られれば大逆転されてしまう。

どうなるかはまだわかんないね。https://t.co/7ysIcO2d92

サポートは創作の励みになるだけでなく、無料記事の継続投稿による読者拡大にも繋がります。もし私の記事に共感頂ける裕福な方がいらっしゃればご協力頂けると助かります!