「その線は水平線」セルフ・ライナーノーツ

2009年頃だったか、はたまた2010年頃だったか、くるりは俺と佐藤のデュオ編成で、プロフィール写真を見ればB'zみたいな感じだったと思う。いや、違うか。

くるりはバンドなので、パーマネントのメンバーではなかったがドラマーのBoboと、山内総一郎(フジファブリック)を加えた4人編成でライブ活動をしていた頃だ。この男子4人は仲が良く、長いくるりの歴史の中でもバンド然としたフォーメーションだったように思う。

2000年代はじめ、海外での活動や、オーケストラとの共演などを経たくるりはこの頃になると「魂のゆくえ」や「言葉にならない 笑顔を見せてくれよ」など、内省的な作品を作り出すことになる。まぁつまり、元気なかったんです俺。そんな俺を支えてくれたのが、このバンドであり、佐藤やBoboや山内なんです。

この頃は調子が悪いせいか、あまり曲を書けなくなっていただけではなく、どうも喉の調子がすこぶる悪く、うまく声が出ない。病院で診てもらっても、原因がわからない。

ツアーは続き、小さな地方のライブハウスから武道館、台湾まで多くの場所を回った。演奏の楽しさでカヴァーしたけど、声がとにかく出なかった。

比較的調子の悪くない日、高松だったかどこかのライブハウスの楽屋で、本番前にぽろぽろギターを弾きながらふと1曲作った。それが「その線は水平線」だった。歌詞もすぐ出来た。

Mark Kozelek(アメリカのシンガーソングライター)風の、少しスモーキーで燻んだ風合いの歌い出しだけど、コーラス部分では少しばかりMr.Childrenなんかを彷彿させるような、ドメスティックな温度感もある。

あまりこういうタイプの曲は書かないが、一筆書きで描いたこの曲は、このような曲想になった。「ハイウェイ」や「How To Go」などが好きで、くるりのことが好きになった人は好きだと思う。

この曲は何度かレコーディングを試みた。その間に、様々なアレンジを試したりもしたけど、結局完成しなかった。デモ音源を聴いた映画監督の是枝裕和さん(当時「奇跡」の劇伴を製作していた)が、この曲を主題歌にしたい、と言ってくれたけど、結局ライブで何度か演奏するだけで、作品として陽の目を見ることのないままに数年の月日が過ぎた。この曲がいったい何なのか、よく分からなかったんだと思う。

当時作ろうとしていた、あるいは理想に掲げていた「音楽」と比べて、この曲はデコボコしていて、詰めが甘く、稚拙だと決め付けていたのかも知れない。

曲のことなんて、もしかしたらこの先もどんな曲かなんて、知ることや分かることは無いのかもしれない。作った本人なら尚更のことである。自分自身のことなんて認めていないから、鏡を見たくないのだ。知りたくなかった。

俺はギターを弾いたり、音楽を作ったり、バンドをやっていたり、オーケストラ作品を作ったり、眼が悪くて眼鏡を掛けていたり、全部自分自身だけれども、心の中をこじ開ければ、自分の中身は空っぽである。歌うべき「中身」など、基本的には持っていない。そこが、いわゆる「歌うべきことを予め持っているアーティスト」との違いなのかもしれない。

40過ぎて最近ようやく、そのようなことに少し自覚的になり、この曲だけではないが、自分自身から溢れ出た、あるいは滲み出たものに関して、これは自分自身の鏡に映った姿でもある、と思うようになった。音楽をやっていてもいなくても、そのようなことに気付くこともあるし、幾らでも嘘をつく方法が転がっていたりもする。

京都の老舗録音スタジオ、ファーストコール のハウス・エンジニア谷川氏は、俺が教員として勤めている京都精華大学ポピュラーカルチャー学部音楽コースで知り合った。

彼は東京のスタジオでのエンジニアとしての活動を2年ほどで見切りをつけ、若干20歳過ぎに京都市内に自分自身のスタジオを立ち上げた。

くるり1st「さよならストレンジャー」のプロデューサーであった佐久間正英氏は、先述した大学学部の教授に就任され、レコーディングスタジオを大学に作り、後進だけでなく様々な音楽教育を試みようとされていた矢先に帰らぬ人となってしまった。今は、谷川氏をはじめ、この曲のドラムを叩いてくれた屋敷豪太さんや、シンガーソングライターの高野寛さん達がその後をうけ、後進の指導にあたっている。

デモの製作は旧知のエンジニア/プロデューサー小泉大輔氏(STUDIO SIMPO)と行った。ヴォーカルと、幾つかのギターを録音し、それを元に谷川氏と京都精華大学のmagi music studioにてドラム、ベース、ギターなどを録音した。

谷川氏はヴィンテージ・マイクやプリアンプ、自作の機材など拘りのあるセッティングやマイキングを駆使し、近年のスタジオ・セオリーとはかけ離れた(ご本人にとっては当たり前の方法なんだと思うが)幾つかの方法で録音をした。

シンプルなギター・ロックに聴こえるこの曲も、谷川氏のホーム、ファーストコールに移ってから多層的にダビングを繰り返した。鞴の付いたインドのオルガン、ハルモニウムや、イギリスの電動アコーディオン「ピアノルガン」なども重ねて厚みを出した。そのあと、ファンファンのトランペットをダビングして、ミックスし完成した。

通常はミックスの際にヴォーカルのヴォリュームフェードを細かく書いたり、ヴォーカルやベース、ドラムにはコンプレッサーを使い音を馴染ませるものなのだが、彼が作り上げたミックスは、そのような加工があまり施されていないもので、一歩間違えれば「製作途中の歪な姿」になってしまうかのようなものであった。

弾き語りや、シンプルなライブ音源ならまだしも、バンドの生演奏、電気楽器、アコースティック楽器、MIDI打ち込みサンプル、多層ハーモニーヴォーカルや、先述のインド楽器まで入っている楽曲なのである。

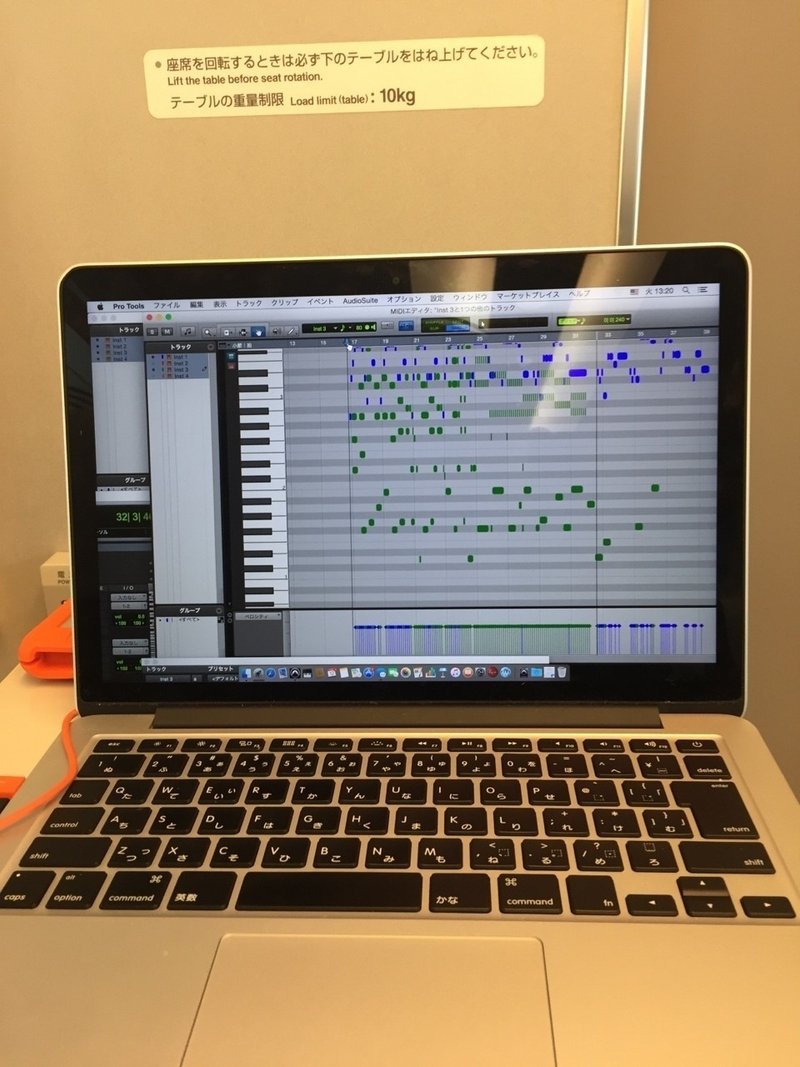

デモの打ち込み作業を含めると、自宅、SIMPO、新幹線、大学、ファーストコール 、ファンファンのトランペットを録音した東京のフリーダムまで楽曲データが旅をしていることもあり、一聴シンプルな曲想と一線を画す「闇鍋」あるいは「色んな人がいるクラス」みたいな楽曲なのである。しかも、この曲留年しまくったわけだ 笑。

谷川氏はこの曲を、ただ彼のやり方で素直に向き合い馴染ませたのであろう。彼のやり方だけが正解ではないし、彼がくるりやこの楽曲に何を思い、どのように向き合ってくれたのかは俺はよく知らない。ただ、この楽曲はまさに「その線は水平線」という楽曲に仕上がったのだ。

自分自身、この曲は何を言っている曲なのか、聴いた人が何を受け取ってくれるのか、まだ殆ど分かっていない。

現状ひとつだけ分かっていることは、自分自身の素朴な断片を、この楽曲と関わった人たちや時代の空気が、作品として独り立ちさせてくれたということだ。製作半ば、佐藤による編集が、この録音物の背骨を強固なものにしたことがデカかった。細かくどういう作業をしたのかは、俺はよく知らない。

* * *

この楽曲には、関わってくれたエンジニア達が作り上げたヴァージョン違い、ミックス違いが幾つか存在する。そのうちひとつは、くるりのレギュラードラマーであるクリフ・アーモンドと録音したヴァージョン(ベースラインや、トランペットのアンサンブルも違う)を、エンジニア宮﨑氏がミックスしたもので、CDにも「Ver.2」として収録されている。

もうひとつは、この曲を最初に作った2010年頃から、デモ製作や録音を手伝ってくれた小泉大輔氏が、仕事として依頼をしていないにも関わらずに、丁寧なミックスを作ってくれたもの。これも何かの機会に、皆さんにお聴かせできるようにしたいと思っている。

2018年1月27日

岸田繁

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?