人気イマイチ指揮者の技と神髄FILE.1 アンドルー・デイヴィス Part.2

4.意外に立派なA・デイヴィスの経歴

A・デイヴィスのレコーディング数は、

人気イマイチ指揮者の中では多い方である。

ロンドン交響楽団やバイエルン放送交響楽団など一流団体との録音も数点あるし、

ニューヨークが世界に誇るオペラハウス、

メトロポリタン歌劇場での公演も、

マニアックな演目ながら2種類映像ソフト化されている。

だが、彼が音楽監督や首席指揮者などの常任ポストを得た楽団は、BBC交響楽団を除けば地方のマイナー・オケばかりという印象だ。

トロント時代にも欧米各地のオケへの客演で評判を取り、ニューヨーク・フィルをはじめ、アメリカの一流オケから音楽監督の打診が相次ぐが、

ここで人気イマイチ指揮者の悪癖が出る。

彼は、トロントの街と人々とオーケストラをこよなく愛し、

「トロントに打ち込んでいる私の気持ち、分かるでしょう?」と、キャリア・アップのおいしい話をことごとく断ってしまうのだ。

これは人気イマイチ指揮者のあるあるパターンなのだが、スターには非情さも必要である。

前任者の小澤征爾なんて、短期間でトロントを辞めてサンフランシスコ響に移り、

そこも短期間で辞めて名門ボストン交響楽団のポストに就いている。

ビジネスパーソンと同じで、赴任先に執着していては出世できないのである。

ともあれ、彼は音楽的才能に溢れているだけでなく、リーダーとしても有能だった。

オーケストラはレヴェル・アップして国際的な知名度が増し、地元に新しいホールも建設された。

A・デイヴィスのロンドンの仕事に対するCBSのレコーディング契約は、トロント響も含むよう変更された。

トロントでの録音は人件費がかかるという問題も、オケの婦人委員会にスポンサー援助を取り付けて解決している。

オペラ指揮者としての活躍も目覚ましく、

メトロポリタン歌劇場へのデビューとなったR・シュトラウスの《サロメ》と、ロッシーニの《セビリアの理髪師》の公演は大成功を収めた。

英国の田舎で行われるグラインドボーン音楽祭では長年に渡って指揮台に立ってきたし、

ロンドンの老舗ロイヤル・オペラでも大活躍である。

しかし、歌劇場での活躍は映像ソフトが出回らないと世間に伝わりにくいし、

今も昔も、世界各地の公演が片っ端からソフト化されるような状況にはない。

90年代はドイツのテルデック・レーベルと契約するが、彼の担当は英国の音楽を系統的に録音してゆくシリーズで、

残念ながらクラシック界において、イギリス音楽は主流ではない。

むしろこの路線によってA・デイヴィスには、イギリス音楽の専門家みたいなイメージも付いてしまった。

5. A・デイヴィスの演奏の特徴

彼の美点はまず、図抜けて耳が良い事。

これは業界でも定評がある。

具体的に言えば、彼が作る響きはバランスが抜群に良い。

オーケストラ・サウンドで言う「バランス」には、主に2通りある。

一つは和音(ハーモニー)。

たとえばドミソのシンプルな3和音でも、

ミの音が他より強く出た場合と、ソの音が強調された場合では、響きの色合いが異なる。

指揮者はこういうバランスを調整して、

和音の色彩と機能(流れ)を作ってゆくのである。

もう一つは、楽器間のバランス。

弦楽器と木管・金管楽器、打楽器のバランスもそうだし、特定の楽器やセクションが強調されると、響きの質感や色彩は変わる。

例えば木管楽器が極端に前に出ると、

下手な楽隊の音みたいになったりもする。

A・デイヴィスは、特定の楽器や内声を突出させず、まるでオルガンのように均質なバランスでオーケストラを鳴らす。

きっと、若い頃にオルガンやチェンバロの奏者として活躍し、合唱団の伴奏もしていた経験が生きているのだろう。

表現において何を重視するかの優先順位は、

指揮者によってもちろん違う。

ドラマティックな展開を作る事に注力し、

響きのバランスを犠牲にしたり、あまり頓着しない人もいる。

下手な演奏を聴くとよく分かるが、合奏を自然なバランスで鳴らすのは難しい事である。

精密な音感と楽器間の調整能力、それを巧みに伝えて修正させる統率力が求められるし、

相手が一流の団体でない場合は基礎トレーナーとしてのスキルも必要である。

このA・デイヴィスの美質は諸刃の剣でもあり、響きのバランスを維持する一方、

感情面で抑制が効きすぎていると感じる人もいるだろう。

私は映像でも実演でも彼の指揮を見た事があるが、棒の振り方としては、

腕を大きく外へ拡げるよりも、やや小じんまりと、狭い範囲できびきび動くタイプに見える。

その外見的な印象は演奏とも関連していて、演奏も気宇壮大に外へ拡散するより、

内向きに凝集させてゆく緻密な趣がある。

尖鋭な音感とリズム感は美点で、

概して彼の演奏では、音楽のフォルムがくっきりと隈取られている。

響きの透明度を上げて立体的に聴かせるセンスも卓抜で、例えば主旋律やソロの背景で、

リズムを刻んだり裏の旋律を担当したりするパートを、彼は徹底して精緻に描き出す。

そういった丁寧な下処理が、音楽全体を生き生きと躍動させている。

旋律(メロディ)の歌わせ方は実に繊細で、

それは彼が敬愛する母国の先輩指揮者、

ジョン・バルビローリの美学にも通ずる。

A・デイヴィスは、しばしば旋律をはかなげに、慈しむように歌わせるし、

そこには何ともデリケートな表情が加えられている。

6.なぜか知られていない超絶名演

序文では、人気イマイチ指揮者の演奏にも、

時にスター指揮者のそれを凌駕するものがあると書いたが、

私が思うにA・デイヴィスの場合は、

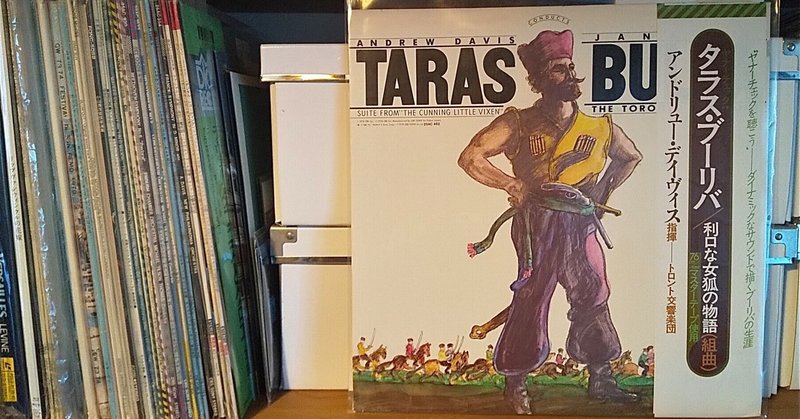

トロント交響楽団を振ったヤナーチェクの交響詩《タラス・ブーリバ》の録音がそれに当たる。

これはあまりに素晴らしい演奏なので、

私などは他の指揮者の録音を聴いてもみんな物足りなく感じるくらいである。

この演奏が良いのは、

ディティールがきちんと立っている所。

流れで大味に処理したりせず、瞬間瞬間の面白さ、ヤナーチェク特有の奇抜な音楽的発想を鮮やかに際立たせている。

くっきりとカラフルな音彩、しなやかな歌い回し、起伏に富んだダイナミックな語り口で各場面を生き生きと描き出していて、全く見事だ。

とはいえ、これはちょっとマイナーな曲目である事も確か。

A・デイヴィスはこの曲を、19年後にストックホルム・フィルと再録音している。

わざわざそう書くのは、そちらの方が入手しやすいので混同を招くからだが、

新録音は細部より全体の流れを重視していて、「これなら他に良い演奏はあるな」と思ってしまう。

ちなみにヤナーチェクは近代チェコの作曲家だが、A・デイヴィスはなぜか積極的に取り上げている。

《グラゴル・ミサ》は、ロンドンでもトロントでも彼の才能を知らしめる事になった因縁の作品だし、メジャーとは言い難いオペラもたくさん上演している(うち幾つかは映像ソフト化された)。

(Part.3へ続く。リンクは下記へ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?