Dr.hack 第一章 傘忘れの憂鬱

以下の本の試し読み版です。第一章を公開してあります。

《memento mori》

僕は考え込んでいた。研究所のソファに座り、うーんと腕を組んで、ぎゅっと眉を寄せる。しかし、閃きはやってこない。頭の中では、メリーゴーランドが回っていた。見たこともないような奇妙なメリーゴーランドだ。白馬の姿はなく、代わりに騒がしいケンタウロスが回っている。皆が口々に騒ぎ立て、ぐるぐると回り続けているので、言葉は断片的にしか聞き取れない。傘が、電車が、ビールが、と次々に言葉が押し寄せ、どれか一つに注意を向けた途端、その言葉は遠ざかってしまう。終わりのない循環。それが、延々と続いている。

ひどい気分で天井を見上げていると、ハカセの白髪と白髭がのっそりと突き出てきた。

「なんだい、難しい顔をして」とハカセは言った。

「実は悩みごとがありまして」と僕は答えた。「電車で傘を置き忘れてしまったんです」

「よくあることじゃないか」

「それが、買ったばかりの高級品だったんです。それでやけ酒飲んでいたら、今度は二日酔いという……」

ハカセは、やれやれとばかりに首を振る。

「実に見事な自業自得だ。博物館に飾っておきたくなるよ」

「勘弁してくださいよ。わりとへこんでるんですから……。で、まあ、挽回のためにどうやったら傘を忘れないのかを考えてたんです」

僕がそう言うと、すぐさまハカセの表情が明るくなる。顔中にニンマリと広がったその笑みは、好奇心旺盛な探偵が珍奇な事件の相談を受けたときに浮かべる表情とそっくりだった。

「なかなかおもしろい問題だね。では、出発点はどこにしようか」

「出発点?」

「そう、出発点だ」とハカセはうなずく。「いつも言ってるだろう。何かを考えるには出発点が必要だって。問題を見極めることが最初の一歩になるのさ」

「この場合だと、《どうすれば傘を忘れないようになるか》が出発点じゃないんですか」

ちっちっちと口にしながら、それに合わせて人差し指を振るハカセ。演出過剰な気もするが、不思議と嫌味には感じない。

「そんなところをぐるぐる回っても堂々巡りだよ。溶けてバターになるのが関の山だ」

「トムとジェリーじゃあるまいし……」

「おいおい、ちびくろサンボだよ」

僕の間違ったつっこみに、また首を振るハカセ。

「まあ、脱線は置いておくとして、考えるべき出発点は、《なぜ傘を忘れてしまうのか》だろうね」

「なぜ傘を忘れるのかって、そんなことに理由があるんですか」

僕はストレートに疑問を口にする。ハカセは面白がって聞き返してくる。

「君が傘を忘れたとき、他の手荷物はなかったのかい」

「仕事用のカバンを持っていました」

「そのカバンは無事持って帰れた、そうだね」

僕はうなずく。たしかにそうだ。

「先ほどの出発点を言い換えるとこうなる。《なぜカバンは忘れなかったのに、傘は忘れてしまったのか》」

そこでハカセは、少し沈黙を置いた。

「忘れる、というのは実に興味深い現象だ」

ハカセは、はじめて足を踏み入れた森を観察するように、ゆっくりと僕に語り始める。

「考えてもみたまえ。君は自分の心臓を動かそうとは思っていないが、それでもその臓器は鼓動を続けている。君の意識から自立した存在が、君の体内に備わっているわけだ」

はい、と僕はうなずく。

「では、記憶はどうだろうか。覚えることですら、意識的にはなかなかうまくいかない。それが自覚的に行えないからこそ、私たちは何度も反復練習するわけだ。同様に、忘れることも意識的に行うのは難しい。君は何かを忘れようとした経験があるかな。たとえば、長年付き合っていた彼女と別れてしまった後なんてシチュエーションは、どうだい」

ハカセはニヤリと笑う。だいたい性格が悪いのだ。生まれてこの方、僕には彼女がいないのを知った上で、そんなことを聞いてくる。

「ハカセの言うシチュエーションは想像しかできませんが、似たような経験ならありますよ」

「ほう」

「たとえば、さっきから考えている傘についてですよ。忘れてしまえば悩むこともなくなるんでしょうけど、昨日からずっと一万円あれば焼き肉食べに行けたのになぁ、という考えが消えないんです」

「一万円!」

ハカセの白みがかった眉が上がり、目が大きく開かれる。どうやら皮肉ではないようだ。僕はため息混じりに返す。

「そう、一万円もしたんですよ」

「日本の産業発展における最大の成果でもあり汚点でもあるコンビニに行けば、千円で十分な傘が買えるじゃないか。なぜまたそんな高価な傘を買ったんだい。ブランド品に執着がある君ではなかろうに」

僕は心の傷を押さえながら、記憶を振り返る。

「実は、一週間前の雨の日に、同じように安物の傘を電車に置き忘れてしまったんです。ちょうど駅から出たときは雨が上がっていたんで気がつかなかったんですが、取引先のビルから出た瞬間にはもうだだ降りで……」

ふむ、といった感じでハカセがうなずく。僕は続ける。

「せっかく傘を持ってきたのに忘れては意味がないと思って、僕なりに考えたんですよ。高級な傘を持っていれば、きっと忘れないに違いない、って。で、駅ビルの……何階だったかな、とにかく紳士物のブランド屋さんで傘を買ったというわけなんです。その結果がこれですよ」

ミイラ取りがミイラになるという言葉があるが、忘れないために買った傘をまるっと忘れてしまっては、どうしようもない気分になる。トントンと扉を叩く音が聞こえてくるようだ。ドアを開けば自己嫌悪が「やぁ」と顔を出すのが見えているので、僕は必至にその音を無視する。

「なるほど、着眼点は悪くないね。高価な傘を持てば忘れないだろう、という仮説は検討に値する。それに、実際そうすることで傘を忘れない人もいるだろう」

「じゃあ、どうして僕の場合はダメだったんですか」

「簡単さ。傘が高価ではなかったからだよ」

もちろんハカセはわざとそんな風に言っているのだ。ちょっと君、自分の頭で考えてみたまえよ。そこについているものは飾りじゃないんだろ、と言外に示している。だからといって、僕が答えを出せるわけでもないし、イライラする気持ちが起きないわけでもない。不機嫌さが顔に出てしまっていたのか、ハカセがこう続けた。

「すまんすまん。別におちょくっているつもりはないんだ。それはつまり、こういうことだよ」

ハカセはポケットから小さいノートを取り出し、そこに一本の線を引いた。

「さて、この線は《長い》かね。それとも《短い》かね」

えっ、と僕の思考が止まる。線は5センチ程度だ。しかし、これが長いかどうかは──。

僕が答えを口にする前に、ハカセが言葉を継いだ。

「そうだね。《長い》や《短い》は、あくまで比較する対象があって使える言葉だ。線一つだけでは長いとも短いとも言えない。それに、比較する対象が変われば、表現も変わってしまう。相対的な表現というわけだ」

ハカセは一息ついてから続けた。

「では、《高い》はどうだろう。これも相対的な表現じゃないかね」

「たしかにそうですね」と僕はうなずく。

「一万円の傘は、コンビニの傘に比べれば高い。でも、一万円という金額そのものはどうだろう。君の月給から比べたら、あるいは君の総資産から比べたらどうだろうか」

「めちゃくちゃ高い、というほどではないですね」

だろう、とハカセがうなずく。

「では、買った傘が二十万円だったらどうだろう。これは君の月給から見ても十分に《高い》だろうね」

「そんな傘、怖くて持ち歩けませんよ」と僕は苦笑混じりに返す。

「だろうね。取っ手にダイヤモンドがキラキラと光っている傘に違いない。自分はお金持ちですよとアピールして歩き回っているようなものだ。でも、少しイメージしてくれたまえよ。もし、そういう傘を持って電車に乗っていたとしたら、君はどのように振る舞っただろうか」

「まちがいなく電車を降りるまで、ぎゅっと握りしめていたでしょうね」

「そう、それが一つの答えだ」

えっ、と再び僕の思考が止まる。

「電車を降りるまで傘を握りしめておけば、傘を置き忘れることはない。とても簡単な話だ」

「いや、でも、それじゃ……」

「そう、簡単で正論な話だが、実質的には無意味なアドバイスだ。傘を忘れないために、月給と同じぐらいの傘を買え、なんて滑稽すぎて笑えないよ。でも、世の中を見渡すとそういうアドバイスがいっぱい見つかるんだから不思議だね」

「じゃあ、僕はどうすれば……」

まあまあ、落ち着きたまえ、と言ってハカセはテーブルの方の椅子を勧めてくれた。どうやら長い話がはじまるらしい。

「時間はまだ大丈夫だね。よし、コーヒーでも淹れようじゃないか。人生はカフェインで始まり、アルコールで終わる、と言ったのは誰だっけな。タイムイズマネーは大切な金言ではあるが、たまにはケチケチせずパーッと使わないと、物の価値はなんて発揮されないからね」

そう言い残して、ハカセはキッチンへと向かった。この研究所はなぜかキッチン設備がやたらと充実している。僕には使い方もわからないような調理器具がびっしり並び、調味料の棚は色鮮やかに埋め尽くされている。ハカセにとっては料理も論文も同じ興味の対象なのだろう。

しばらく経つと、ゴリゴリという音と共に香ばしい豆のにおいが部屋に漂ってきた。僕はハカセのはっきりとしたダブルスタンダードが好きだ。気に入らない来客はスーパーのお買い得なインスタントコーヒーを、それ以外は自分で豆を挽くところから準備する本格的なコーヒーを。そういう二重基準だ。「来客だから、一応おもてなしはするよ。でも、おもてなしが均一である必要はないだろう。それに味なんかわかりゃしないさ」とニコニコ笑うハカセの顔には、無邪気さとイタズラ心が等分に混じり合っていた。

どうぞ、と言ってハカセがコーヒーカップを出してくれる。新しいブレンドらしい。吸い込むだけで鼻と胸がクリーニングされてしまいそうな香りの黒い液体は、これまで飲んだどのコーヒーとも違う複雑な味がした。僕は、少しほっとした。

「さて、続けようか。さっきまでの話はきっかけにすぎない。ここから何を導き出せるか。思考の探求の始まりだ」

コーヒーを飲みながら、僕は話の続きを待つ。

「傘が《高い》かどうかは、本質的な要素ではない。ただし、高い傘であれば、君の注意はそこに向けられる」

ふむふむ、と僕はうなずく。ハカセは続ける。

「もし、二十万円の傘を電車内に持ち込んだときに、何か事情があって傘を手に持てなかったとしよう。とりあえず足下に置いておくとしようか。そういう場合でも、君はずっとその傘を注視し続けるんじゃないかな。それこそ敵襲に備える偵察兵みたいにね」

「携帯も触らずに、ずっとその傘を見つめ続けていると思います。心配ですから」

「大切なのはそこだよ。意識を置いていれば、忘れることはない。当たり前のように思えるかもしれないが、これに気がつかない人が多いんだ」

ハカセもコーヒーを一口飲み、カップを置いて、ついでに沈黙もちょっと置いた。

「何かが高価であることは、注意を引っ張り出す一つの種でしかない。別の種があるのなら、月給ほどの傘を買う必要もなくなる。ここまでは大丈夫かな」

はい、と僕はうなずく。

「では、どんな方法が有効だろうか。ちょっと探ってみよう」

ハカセは僕に視線を向ける。

「まずは、《注意》について考えてみよう。君が何かに注意を向けるのは、どんなときだろう」

ふむ、と一瞬考えてから、僕は答えを組み立てる。

「さっきも出てきましたが気になるものが近くにあると、注意を向けるでしょうね。たとえば、かわいい女の子が同じ電車の中にいたら、やっぱり視線を向けちゃいます」

「しかも、ミニスカートだと、余計にだね」

ふっふ、とハカセが笑う。

「否定はしませんよ。より一層注意を向けるでしょうね、きっと」

「他には何かないかな」

ハカセはいつもこうして僕の思考を促す。一直線に答えは与えずに、道が存在することだけを示すのだ。ハカセがそう聞いているということは、他に何かあるのだろう。僕は懸命に脳を絞り出す。

「そういえば、他の人に声をかけられたときにも注意を向けますね。『ねぇ、君』とか、あるいは名前を直接呼ばれたときとかも」

「しかも、ミニスカートの女の子からだと、余計にだね」

くっくっく、とハカセが笑う。悪ノリだ。僕が眉をひそめると、ゴホンと咳払いし、真面目な顔に戻る。

「そう、たしかに呼びかけは注意を引くね。これは大切なことだ。もし私が傘の開発者なら、持ち主から5メートル以上離れたら『私を置いていかないで!』と大声で叫ぶ機能をつけるね」

「絶対売れませんよ」

「優れたイノベーションほど、他者から理解されないものなのさ」

ハカセが好きなセリフだ。未来は誰にもわからないのだから否定は難しい。万能のフレーズだ。

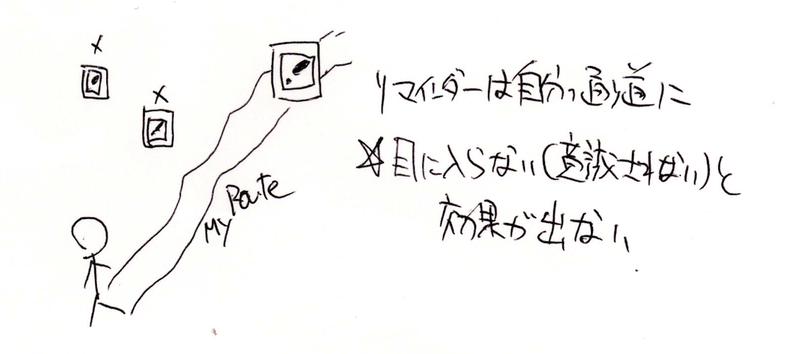

「ともかく、そうやって注意を喚起してくれるものを『リマインダー』と呼ぶ。思い出させてくれるもの、くらいの意味かな。傘の例は極端としても、たとえば電車のドアに『傘のお忘れ物はございませんか?』の一文を書いておくだけでも、忘れものの数はぐっと減るだろうね」

なるほど、と僕はうなずく。

「リマインダーの特徴はね、ずっと注意を維持しなくていい点にある。今回の場合だと、電車を降りるタイミングで『傘を忘れていないか』に注意を向けられればいい。高価な傘のようにずっと監視する必要はないんだ。第一そういうのは疲れるから、あまりうまいやり方とは言えない。リマインダーは精神力的にエコな方法とも言えるだろう」

「でも、傘に叫び声を上げさせることもできませんし、電車に注意喚起文を書くことも無理そうです。どうすればいいんですか」

「どうすればいいと思うかね」

この答えが返ってくるのはわかっていた。わかってはいたのだが、つい《いつものやつ》が口から出てしまった。口癖というのは、変えようと思ってもなかなか変えられない。性格と同じだ。

ハカセは人をおちょくるのが大好きだが、この問い返しにはそういう意図はない。はじめて会ったとき、すぐに答えを求める僕に対してハカセはこんなことを言った。

「間違えてもいいから、まずは自分で考えてみることだ。そうしない限り考える力はいつまで経っても身につかない。筋肉と一緒だ。情報を右から左に流しているだけじゃ何も変わらない。変わるわけがない。考える力が身につかないと、答えを教えてくれる人から離れられなくなってしまうよ」

僕が言葉の意味を飲み込むのを待ってから、その日のハカセは続けた。

「薬物依存はやっかいな問題だが、答え依存も同じぐらいやっかいかもしれないね。人生にとって大きな問題は、どうしたって自分の頭で考えなくちゃいけない。だって自分の人生の責任は自分でしか取りようがないからね。でも、考える力が不足していると、誰かにその答えを聞きたくなる。いや、聞かずにはいられなくなる。世の中には、親切な人がほんとうにたくさんいるんだ。わざわざ他人の人生の答えを教えようと躍起になっている人たちがね。もちろん、その親切さは羊の皮に過ぎない。中には獰猛なオオカミが目をぎらつかせている。答え依存な人は、そういう人にすぐに引きつけられてしまうし、なかなか離れられない。その先に待っている人生が幸福なものである可能性は、かなり低いだろうね。それに、それが幸福だとしても、他人の答えに導かれるままに生きる人生がはたして《自分の人生》と言えるかは疑問だよ」

ジブンノジンセイ、と僕は口に出してその言葉の感触をたしかめた。でも、よくわからない。こんにゃくのようにつかみどころがない。

「君はまだ若い。だから考えて出てくる答えが間違っていることもたくさんあるだろう。笑われもするだろうし、あざけりも受けるだろう。でも、それが何だっていうんだ。自分の人生を失うことに比べれば、たわいもないことじゃないか。思考は自立への道筋、と思って懸命に頭を働かせておくことだよ」

そうだ。思考は自立への道筋。どうすればいいかをまず自分で考えてみること。そこで、僕の思考は現在(いま)に帰ってくる。

僕は考えつつも、半ば独りごとのようにハカセに言葉を投げる。

「えっと、そうですね。たとえば、こういうのはどうですか。手のひらに《傘を持って帰ること》って書いておくのは。電車を降りるときに手をみれば、リマインダーになるんじゃないですか」

「それじゃあ、だめだよ」

ハカセはニンマリと否定した。悪くはないがもう一歩、の合図だ。

「その方法は、一つ重要な問題を抱えてしまっている」

「重要な問題、ですか」

「そう、メメント・メモだ」

「なんですか、そのメメント・メモって?」

「メメント・モリは知っているかな?」

いいえ、と僕は首を振る。

「メメント・モリは、ラテン語で《自分がいつか死んでしまうことを忘れるな》という意味の格言さ。日本語だと《死を想え》なんて訳されてるね」

「自分が死ぬことなんて、誰でも知ってるんじゃないんですか」

人は生物だ。生まれてきたものは、やがて死んでいく。たった一度きりの人生。死があるがゆえに、僕たちは生きることができる。わざわざ誰かに諭されるまでもない。

「たしかに、知識として人が死ぬことは誰でも知っている。もちろん物心つくかつかないかのような子どもは別としてね。でも、知識として知っていることと、それを想っていることは決してイコールではない。さて、ここで問題だ。現在のアメリカ大統領の名前は?」

「バラク・オバマでしょう」

僕は即答する。日本の首相より有名な大統領の名前を忘れるほど記憶力は悪くはない。

「正解。君は知識としてアメリカ大統領の名前を知っている。でも、その名前は私が質問するまで頭のどこにも浮かんではいなかっただろう。コーヒーの香りをかいでいたとき、大統領の名前は君の意識に上っていたかね」

「さすがにそれはありませんよ」

それはそうだ。大のオバマファンでもない限り、四六時中彼の名前が頭の中に浮かんでいることはないだろう。

「それが、知識はあるけど想っていない、という状態のことさ。人は死ぬことを皆知っている。でも、こうして話しているとき、自分が五分後に死んでいるかもしれない可能性はまったく考慮されていない。恋人とケンカしているときもそう、仕事にのめり込んでいるときもそう。逆に言えば、人はそうして自分が死ぬであろうことを忘れられるから、精神的に安定して生きていけるのかもしれないね。ともかく、人は死を忘れるんだ。だから、死ぬ間際になって後悔することになる」

「それと、メモがどう関係するんですか」

おおありさ、と言ってハカセはニヤリと微笑んだ。

「メメント・メモ、つまり《メモを想え》という警句は今すぐ心に刻んでおきたまえ。来世ほど遠くない将来、その警句に感謝することになるだろう。人は人生にとって一番大切な《死》すら忘れてしまう。《メモ》なんて、ひとたまりもないだろう」

ハカセはピースサインのように、二本の指を立てた。

「《メモ》は二つの意味で忘れられる。一つは、メモするという行為。もう一つは、メモを書いたという事実。このせいでメモはほとんど役に立たなくなる。君がさっき言った、手のひらに《傘を持って帰ること》と書く方法は、あらかじめ書いておけばメモする行為は忘れないだろう。今この瞬間、決して消えない油性インクで手のひらに書いてしまえば問題は何もないわけだからね」

いや、おおありですよ、とつっこみを入れたがったが大人の自重力を発揮してガマンする。

「では、もう一つのメモを書いたという事実はどうだろうか。電車が駅に到着する。慌ただしく下車する準備をする君。手近にあった鞄を持って、そそくさと電車から降りる。さて、いったいいつ手のひらを見るのかね?」

う~ん、と僕は唸った。

「たしかにそうですね。降りるときに、手のひらを見るとは限りませんね。だいたい、手のひらを見ることを覚えていられるなら、傘を持って降りることを覚えておけますし……」

「その通り。でも、君の考え方そのものは悪くない。未来の自分に傘を持って降りることを思い出してもらうために、今の君がメッセージを送っておくのは有効な手法だ。ただ、そのメッセージがうまく受け取ってもらえるかどうかをイメージしないといけない」

話がややこしくなってきたが、ハカセの言いたいことは理解できる。人は忘れる。記憶はとても弱々しい存在だ。だから人はメモやノートという記録を使い、それを補強する。ただ、何かの記録を残したという行為もまた記憶の内側にあって、それすらも忘れてしまう。

これは考えていたよりも、やっかいな問題なのかもしれない。どうすれば、未来の自分が今の自分からのメッセージを受け取れるだろうか……。

「一つ言っておこう。リマインダーは、適切なタイミングで記憶力を介さずに起動されなければ効果が薄い。何かを思い出す必要なく、何かが思い出されること。それが最高のリマインダーだ」

適切なタイミングで、記憶力を介さずにか……。この場合、適切なタイミングは電車を降りる直前だろう。あまりギリギリすぎてもいけないし、かといって早すぎるとまた忘れてしまう。なかなか厄介だ。

では、記憶力はどうだろうか。何かを意識的に思い出さなくても、何かを思い出させる。そんなことが可能なんだろうか。

僕の頭が再びぐるぐる回り始めた。

「おやおや、迷宮の入口に立ったみたいだね。おめでとう。とりあえず何をクリアすればいいのかは見えてきただろう。たとえそれが迷宮であっても、入口さえ見つかれば、どこかにたどり着ける可能性が生まれる」

「問題を考える出発点は、問題を定義すること、ですね」

「その通り。じゃあ、しばらく自分で考えてみたまえ。後で答え合わせをしようじゃないか」

「こんにちは~」

机にノートを広げ、再び腕を組みながら僕がうんうん唸っていると玄関のドアが開いた。ちなみにこの〈研究所〉は、たいそうな名前がついているが、普通のマンションの一室である。表に掲げられた「ライフハック研究所」の看板がなければ、誰もそれとは気がつかないだろう。とは言え、ハカセは、ここに住んでいるわけではなく、わざわざ毎日出勤してきている。「だって、ライフをハックするわけだから、生活空間を実験場所にしないと意味がないじゃないか」とハカセは力強く断言していた。たしかにそうかもしれない。

「あれ、来てたんですか。ハカセは?」

すたすたと歩み寄ってくる声の主は、ハカセの姪っ子でもあり、この研究所の栄えある所員一号でもあるサクラさんだ。

「さっきコーヒーを持って、ラボに入っていきましたよ」

「じゃあ、またネコになってるんですね」と彼女が苦笑する。ネコになるとは、最近のハカセの趣味──ラットという投稿者がアップした動画をひたすらチェックする行為──のことだ。一度ハカセにその動画を見せてもらったが、何度も閲覧したくなる気持ちはよくわかった。なにせ3Dモデリングで生成されたキャラは、どんなダンスでも息を切らさないし、テンポが乱れることもない。完璧に計算された笑顔は、心を惹きつけるベストのタイミングで投下され、見るものを一瞬で魅了してしまう。まさにフェアリーアイドルだ。実はひそかに僕もお気に入り登録して、たまにチェックしている。今はまだ一日一回程度の軽傷だ。

「難しそうな顔をしてたけど、何か考えごとですか」

「ハカセに問題を出されたんです。いや、ちがうな。僕の苦悩をハカセが問題に変換してくれたというか」

「むっ、どんな問題? どんな問題?」

「電車に傘を忘れないにはどうするか」

「何それ」と間髪入れずサクラさん。「そんなのずっと傘を握っとけばいいじゃないですか」

「いや、そういうことじゃなくて、もっとこう人間工学的というか、心理学的なアプローチが」

ぶんぶん、とサクラさんは首を振る。

「単純な話をややこしくしているだけに聞こえます。だいたいそういうことを考えているから、ぼけーっとして傘を忘れちゃうんですよ」

ごもっともである。

「でも、無意識に傘を置いちゃうときだってあるじゃないですか。そういうときでも傘を忘れない方法を考えたいんです」

「ふ~ん」

春に降る雪のように、サクラさんの興味が一瞬で消え去っていくのがわかる。仕方がない。彼女の関心は、ライフハックよりもクイズやなぞなぞ寄りなのだ。もちろん、まったく関心がないわけではなく、ハカセの講義は熱心に聞いているし、その知識を僕に披露してくれることもある。あと、ライフハックを考えることには、クイズに近い要素も少なくない。だから彼女は足繁くこの研究所に通い、本を読んだりパソコンを触ったりしながら、アルバイト代をもらっているというわけだ。うらやましい限りである。

サクラさんは僕の向かいに座り、手提げ袋から取り出した女性誌をめくり始めた。おそらく今日発売の最新号だろう。あまりファッションに興味がありそうには見えないが、サラリーマンが新聞を読むような感じでチェックしているのかもしれない。そういえば今日は給料日だった。後でATMに行っとかないと。僕は開いていたノートの端に〈ATM〉と書き加えた。

「おや、サクラくんも来てくれたのかい」

ハカセがラボから出てくる。いつもニコニコしているのでわからないが、1%ぐらいはニコニコ度がアップしている。動画を堪能してきたのだろう。

「おはようございますっ!」

元気の良い挨拶だ。すでに午後を回っているが、そんなことは気にならないらしい。ハカセは、サクラさんが読んでいる雑誌に目を止め、僕に視線を送る。ぶんぶん、とさっきのサクラさんと同じように僕は首を振る。彼女の興味を惹きつけることはできませんでした。

無言のやり取りと少しばかりの苦笑の後、ハカセが言った。

「ねぇ、サクラくん。ちょっとしたクイズだ」

「なんです? なんです?」

「ある男がいた。かなり特殊な人物だ。彼は生涯において一度も忘れ物をしなかったという。いったいなぜそんなことが可能だったんだろう」

サクラさんの目に好奇心の光が宿りはじめ、弾丸が込められたリボルバーのようにクルリとまわった。

「ふむふむ。絶対に忘れ物しない男ですか。なんでしょうね。なにか特別なスキルを持っていたのか。それとも身体的特徴に変わった要素があったのか。たとえば、カンガルーのような袋をお腹の前に持っていたら、忘れ物しにくそうですね。あとは、記憶が忘れられない記憶障害だったのか。でも、それだと記憶がありすぎて、逆に忘れものをしてしまいそうですね。ふむふむ」

完全に独り言モードに入る彼女。ハカセは勝ち誇ったように、僕に視線を向ける。

「君はもうちょっと問題の提示法について学んだ方がいいかもしれないね」

「ハカセみたいにはできませんよ」

「それも慣れさ。やっていればいずれできるようになるよ。それはそうと問題解決の糸口は見つかったかね」

「それがまったく……」

そもそもサクラさんの登場でじっくり考えている時間がなかったのだ。というのは、言い訳かもしれないが。

「そうかい。まあ、サクラくんの独り言に耳を澄ませていれば、ヒントが見つかるかもしれないよ」

えっ、と思わず僕は口にする。あの奇抜な物言いにヒントが?

ハカセは頷いてから、話を続けた。

「彼女の発想は奇抜で独特だ。固定概念は地中深くに置き去りにされている。突飛すぎるから非現実に響くけれども、注意深く選り分けていけば宝石の原石が見つかるはずだよ。惜しむらくは彼女がクイズの中でしかその力を発揮できないところだね。まあ、普通の生活であんな突飛なことを考えていると、生きていくのが辛くなるだろうが」

「そういうものですか」

「そういうものさ。それに深く耳を澄まして、慎重に手探りしていけば発想の原石はどこでだって見つけられるよ。あそこに並んでいる何の関係もない本たち、サクラくんが持ってきたファッション雑誌、君のそのノートだって役に立つ可能性は十分にある」

そう言ってハカセは僕のノートを手に取り、パラパラとめくり始める。そして最新のページ、つまり先ほど開いていたページに目を止める。

「ほら、ここにもヒントがあるじゃないか」

ハカセはニヤリと笑みを浮かべた。

僕はハカセから返却されたノートを凝視する。考えを整理するために課題を書きつけただけで、最新のページは白紙に近い状態だ。

「白紙がヒント、ということですか」

「いやいや、そうじゃない。ちゃんと文字が書いてあるじゃないか。ただ、その文字そのものがヒント、というわけではないがね」

ハカセは押し黙る。後は自分で考えろということか。文字そのものがヒントじゃないとしたら、何がヒントになるだろうか。構図、文字の書き方、句読点の打ち方、筆圧の強さ、……いやいや、違うだろう。手段から入ってはいけない。最終的に何を考えようとしていたのかを見失うな。これも最初の頃にハカセからもらったアドバイスだ。

リマインダー。そうリマインダーについて考えていたんだった。何かを思い出すこと。ふと思いついて、僕はハカセに尋ねる。

「もし、リマインダーを日本語に直すとしたら、どういう言葉になるでしょうか」

「実に良い質問だ。言葉を翻訳することは、その本質に一歩迫る行為だからね。そういうアプローチは悪くない」

ハカセはうんうんと一人で頷いてから続ける。

「リマインダーは《想起補助装置》とでも訳せばいいかな。リマインドは《他律的想起》あたりだと格好いいね」

ハカセの笑い声を聞きながら、僕は考えのスタート地点をたしかめる。

想起。何かを思い出すこと。しかも、思い出そうと思って思い出すのではなく、〈思い出されてしまう〉状況を作ること。それに関する事柄が何かノートに書いてあっただろうか。

僕は、再びノートに目を向ける。〈傘を忘れないための方法〉。これは課題だ。他にはハカセが提示してくれた道筋が書いてある。これは単に言われたことをまとめただけだ。想起ではない。では……。ふと、ノートの端に書かれた〈ATM〉という文字が目に入った。あれ、これ何だっけ。

そうだ、月末だからATMに行かないと思って書いたんだ。

ん?

なぜ、そんなことを思い出したんだっけ。

書いたときの状況を頭の中で再構築する。たしかサクラさんが部屋に入ってきて、ハカセについて会話をし、そのあと話題の振り方に失敗して興味を失わせてしまい、その後サクラさんが女性誌を読み始めて……、そうだ、そのとき思い出したんだった。

「それがリマインダーの機能さ」

「えっ」

絶妙のタイミングでつっこみを入れてくるハカセ。ライフハッカーも進化するとテレパスが使えるようになるんだろうかと愕然としていると、「途中からブツブツ声に出して、思考がだだ漏れになっていたよ」と僕の表情を読んでフォローが入る。

「君は、ATMに行くことを思いついて、それを忘れないためにノートの端に書き記しておいた。こんな外れたところに書いてあることから、かなり唐突に思い出したであろうことが容易に推測できる。その想起はどこからきたのか。そういうアンテナを張って部屋を見渡せば、答えはすぐに見つかる。サクラくんが読んでいる雑誌だ。月末発売の女性誌と、給料の振り込み日。これが重なっているんだね。特に君は毎日コンビニに通っているから、雑誌の発売日は逐一把握していることだろう」

「頭の中を覗かれているみたいで、気持ち悪いですね」

でも、まったくその通りだった。ハカセは続ける。

「つまり、〈給料日〉が忘れたくない事柄だとすれば、〈女性誌〉がそのリマインダーになっているわけだ。この二つは同じ月末という絆で情報が関連付けられている。もちろん、このリマインダーは他の人には使えないよ。女性誌の発売日がいやでも頭にたたき込まれている君だからこそ使えるリマインダーだ」

ハカセは一息おいて、さらに続ける。

「話を極端な方向に進めれば、君がサクラくんと同棲すれば、給料日を忘れることはなくなるだろう。もちろん彼女に催促されるからではないよ。実際彼女はあまりお金にうるさくない女性なんだ。給料の支払いが一日二日遅れてもまったく意に介さない。ぐうたらな亭主にとっては理想的な奥さんと言えるかもしれないね。もちろん、理想的な奥さんがより良い結婚生活を生み出せるとは……、少々脱線が過ぎたようだ。ともかく君は給料日を忘れない。彼女が月末に持ち帰る女性誌の存在が、否応なしに君に給料日の存在を思い出させるからだ」

「なるほど。リマインダーというものの実感はそれでわかります。では……」

傘の場合はどうすればいいんですか、という言葉を僕はゴクりと飲み込む。それを聞いては台無しだ。

つまりはこういうことだろう。否応なしに目に入るものと、忘れたくない事柄を関連づける。それがリマインダーの最初の一歩というわけだ。あるいは、頭の中ですでに関連付いている事柄をリマインダーとして活用する。そういうアプローチもありそうだ。

僕は、その二つをノートに書き記す。

「ハカセっ! わかりました! 彼はマハラジャか、王族クラスの大金持ちで、従者が四六時中付きまとっていて、自分で何一つ持ち歩く必要がなかったんです。予定の管理も全て従者任せ。だから忘れ物なんて発生しようもなかったんです」

「なるほど。想定していた答えと違うけど、それもたしかに正解だね。裸の王様というわけか」

「ハカセの答え、気になりますっ!」

「いやいや、サクラくんの答えの方が立派だよ。それに本質は同じさ。君のを正式な解答としてアップデートしてしまおう。私の準備していた答えは路地裏のギャングのようなもので、ちょっと表舞台には出しにくかったからね。裏方は上書きされ、タキシードを着た主役の登場、というわけさ」

「つまんないですっ!」

「まあ、人生なんてそんなものさ。われわれの目に入るものは、常にアップデートされ続けていて、過去はいつでもその姿を変える。文学はそれに思いを馳せ、哲学は世界にメスを入れる。でも、そんな抵抗すら虚しいのかもしれない。世界は上書きされ続けていて、僕たちの目に入るものは不当なほどに限られているんだから」

妙なクイズ談義をBGMに、僕はノートを土台に考えを進める。電車で否応なしに目に入るものとはなんだろうか。

僕はノートを開き、ペンを持つ。

まずは、電車の中の風景をイメージしてみよう。

となると、文章ではなくイラストで描いた方がいいかな。大学ノートなら、文字でもイラストでも縦横無尽に使えるのでやりやすい。これがノートパソコンだとちょっと面倒になる。しかしながら、ノートパソコンって、ぜんぜんノートサイズじゃないよな。まあいいや。まずは横長の長方形を描こう。そこに電車内にありそうなものを付け加えていくことにする。

最初は窓。それにつり革も。座席をいくつか描いて、その上に広告用のディスプレイも付け加える。でも、こういう装置は電車によってまちまちなので、いつも使えるとは限らない。

とりあえずはこんなところか。この中から、リマインダーに使えそうなものを探せばよいわけだ。

たとえば、つり革はどうだろうか。座席の目の前のつり革に傘をぶら下げておく。これなら傘を忘れようもない。でも、そのつり革に誰かが掴まっていたらこの方法は使えないし、だいたい座席が縦に並んでいるタイプの電車だと使えない。無理な点が多い。

でも、何か手がかりはありそうな気がする。

僕がうんうんと満足そうにうなずいていると、ハカセがノートをのぞき込んでくる。

「おや、これは電車の中かね」

「そうです。なかなかうまいでしょ」

「……友好的な交友関係を維持するために、ノーコメントとさせて頂くよ。ともかく、状況を俯瞰してみるのは大切だ。でも、このイラストには何かが欠けている気がするね」

「?」

僕は首をかしげ、もう一度ノートをじっくりと見つめる

なんだろうか。網棚、じゃないよな。電車によっては配置が違うし、一般的な要素とは言い難い。あとは運転手とか乗客とか、そういう人間要素しくらいしか残っていない……。

ん、そうか。「僕」だ。僕の存在を忘れている。なにせ僕が電車に乗ったときの話なのだから、僕の姿も描かないといけない。

とりあえず、丸を書いて、棒で体を表現しておこう。なんか貧相だな、せめて洋服ぐらいは着せておかないと……。そうか、「僕」自身でなくても良いのか。僕が外出するときに必ず身につけているものであってもリマインダーとして機能するはずだ。

だとすれば、仕事用のカバン、腕時計、それにスマートフォンが追加できる。

「そうそう、君自身を忘れてはいけないよ。なんだかんだいって、一生の付き合いになる存在だからね」とハカセは頷く。

なるほど。たしかにそうかもしれない。

「でも、リマインダーとして使えるものがありますかね」

「電車に乗ったときの普段の行動を思い返してごらん。きっと何か見つかるはずだよ」

電車に乗って傘を忘れるのは、十中八九座席に座ったときだ。立っているときは傘を握っているから、忘れようがない。では、座ったらまず何をするだろうか。スマートフォンを取り出し、ツイッターを眺める。間違いない。えっと、あとは……。

「ハカセ。僕、電車の中だとスマートフォンしか触ってません」

「君は、電車以外でもそんな感じだけどね」

「それは、まあ、そうですけど……」

「じゃあ、こういうのはどうかね。君のツイッターのアイコンを傘マークにしてしまうんだ。それを見れば、否応なしに傘のことを思い出すだろう」

「ダサイので却下です」

きっぱりと断ると、ハカセが若干沈黙する。

「君は、問題を解決したいのかね、それとも格好をつけたいのかね」

「両方です」

さらにきっぱりと断言する。

「なかなか贅沢なことを言うね。まあ、その方が面白いかもしれないな」

「でしょう」

「とりあえず、スマートフォンは可能性がありそうじゃないか。腕時計と違って、ハッカブルな要素が多いしね。あと、カバンにも可能性がありそうだが、君は電車でカバンを開けることはあるかな」

「まずありません。ツイッターを見ているか、電子書籍を読んでるか。いずれにせよ、スマートフォンにつきっきりです」

「君はスマートフォンを見たとき、傘を思い出すかね」

「さすがに、それはないです」

「だったら、そうなるように仕向けるんだよ。スマートフォンを見たとき、傘を思い出すようにね」

僕は、むむっとうなり声を上げ、適当に思いついたことを口に出す。

「じゃあ、このスマホに傘のシールでも貼ってみましょうか」

「冗談のつもりかもしれないが、それは妙案だよ、シンプルかつ効果的なグッドアイデアだ」

「でも、安直すぎませんかね」

「安直の何が悪いんだね。安価で、試しやすく、しかも目立たないから格好悪くもない。一石三鳥くらいあるじゃないか」

すべきでないことを理解しながらも、僕は「シールを使って解決するなんて、ハックっぽくないんじゃないですか」と反論せずにはいられなかった。もっと、クールな答えを求めていたのだ。

ハカセは、まるで肩に手をかけるように僕に言葉をかけた。

「一つ言っておこう。シンプルに解決できるものをわざわざややこしくする必要はないんだよ。それは単なる自己満足にすぎない。本当に効果的なハックは、ジャストサイズなんだ。必要以上に大げさでもなければ、かといって力不足でもない。それがいかにすごいことなのか、ちょっと考えてみたまえ」

そういうものなのか、と思いながらも、まだ食い下がりたい雰囲気を隠そうともしない僕にハカセは言葉を重ねる。

「別にシールだけが絶対的な答えではないよ。たとえば、カバンに傘のキーホルダーをつけたっていい。それでもある程度は機能するだろう。きっと他にもいろいろ考えられるはずだよ。君なりに納得できるハックを考えてみるといい」

ふむ、と口の中でつぶやき、僕は再びノートに意識を──

「ハカセ、ハカセ。この問題わかります?」

サクラさんが読んでいた雑誌をこちらに向けてくる。クイズのページだ。三匹のカエルと三枚の蓮の葉が描かれている。

「このカエルさんの家族をですね、こっち側に移動させるんですよ。で、移動の約束事がありまして、親カエルの上には子カエルと孫カエルが乗っけられます。子カエルの上には孫カエルだけが乗れます。でも、孫ガエルは誰かに乗っかるだけです。まあ、小さいから仕方ないですね。一回に移動できるのは一匹のカエルさんだけです。さて、こっち側から、こっち側に移動させるには何回移動が必要でしょうか」

サクラさんはホクホクした顔をしているので、きっと自分で答えを出せているのだろう。

「ふむふむ。なかなか面白そうな問題だね。カエル一家の引っ越しか。当然、これはスタートの状態のように、親、子、孫の順に重なって移動先に終着しないといけないんだろうね」

「そうです、そうです。一番右から一番左までの引っ越しの旅です。引っ越しの途中はバラバラになってしまいますが、最後はきちんと元いた順番に戻る感動的なストーリーなのです」

一体どこに感動的する要素が、というつっこみは口に納めて、僕はノートに意識を戻すことにした。

さて、シールを貼ることで一応解決しちゃったわけだけど、是非とも別の手段も考えてみたい。冗談で口にしたことが答えになるんて、残念なこと極まりない。

どうすれば、スマートフォンを見て、傘の存在を思い出せるか。たとえば、本体のカバーを傘と同じデザインにするというのはどうだろうか。たぶんオリジナルカスタマイズになるのでお金がかかってしまうだろう。これは却下。

だったら、傘マークがアイコンのアプリをインストールするはどうだろう。でも、どうやってそれを探せばいいんだろうか。さすがにアイコンのデザインで検索することはできないよな……。

だったら、最後の手段は壁紙だろう。傘の写真か傘のイラストを壁紙にしてしまえばいい。それだったら、ツイッターを起動するときか、スリープモードにするときに目に入るはずだ。

僕は傘のイラストを検索し、それを保存して壁紙に設定してみた。うん、悪くはない。悪くはないが……。

「壁紙かね」とハカセが僕のスマートフォンを覗きこむ。

「はい。これでもシールと似た効果がありそうですし、シール代もかからないので、さっきよりも良さそうなハックじゃないですか」

「なるほど、たしかにコストの面を見るとそう言えそうだね。あとは、もうひとアレンジかな」

ハカセがニンマリとした笑みを浮かべてこう続けた。

「ワンクッション置いてみるんだ」

「ワンクッション、ですか」

「その通り。思い出したい要素と、そのトリガーを一直線につなげる必要はないんだ。もちろん、つなげたって構わないよ。どちらかというと、これは一種の応用編みたいなものだね。でも、知っておくと便利だ」

ハカセは続ける。

「さっきのことを思い出してみてくれないか。君はサクラくんの雑誌を見て、自分の給料を口座から引き出す必要性を想起した。そうだね」

「はい」

「それは、雑誌の発売日と給料の振込み日が同日だから発生した、ナチュラルなリマインダーだ。でも、雑誌の表紙に給料日と書いてあったわけでもないし、発売日の日付が書いてあったわけでもない。それでも君は思い出した。そのとき、君の頭の中では、雑誌→発売日→給料日という風に発想の連鎖が起きていたはずだよ。どうかね」

「はっきり意識していたわけではないんです。ただ、ボンヤリと頭に浮かんできただけで」

だいたい、自分の頭の動きを事細かく観察している人間なんているのだろうか。……ハカセならやりかねないが。

「まあ、そうかもしれないね。でも、君が思い出せたということは、そういう順番でイメージがぴょんぴょん飛んでいたはずだ。蓮の上を飛び跳ねるカエルみたいにね」

ハカセが右手をぱくぱくと動かしてカエルを作り出す。そのカエルの姿を思い浮かべながら、僕は思った疑問を口にした。

「その連想のジャンプが何の役に立つんでしょうか」

「何の役に立つと思うかね、っと、これは少々難しいかもしれないね。では、こう考えてみてはどうだい。もし月末に、給料日以外にもイベントがあったとしたら。たとえば、月末恒例の飲み会や、部屋の大掃除だ」

「たぶん雑誌を見たら、そういうイベントのことも想起すると思います」

「その可能性はすごく高いね。ようはこういうことさ。〈雑誌〉というトリガーに結びつくのは一つの要素だけとは限らない。でも、もし雑誌に給料日と書いてあったら、給料日のことしか思い出さない可能性が出てくる」

たしかに、雑誌の表紙に給料日と書いてあったら、給料のことはすぐに思い出せるけど、今日が何日なのかまでは考えないかもしれない。直線的だとスピードは速いが、かわりに可能性が少し狭まるということか。

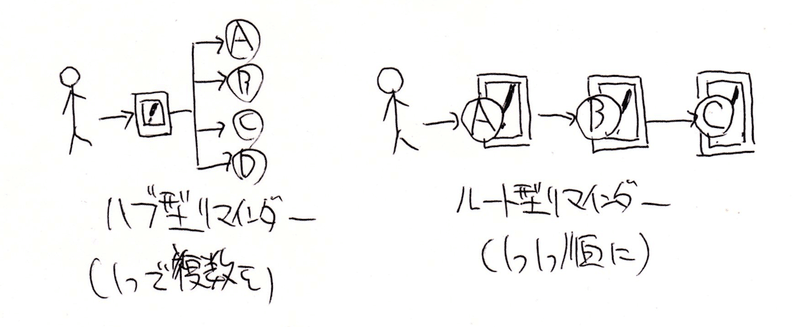

「もちろん、雑誌、給料、イベント、と給料から別の要素を連想することは考えられるね。こういう風に連鎖をつなげていくリマインダーもある。《手順》という言い方もしてもいいかな。一つの動作の終わりが、次の動作へのリマインダーになっている状態だ。それとは別に、さっき考えたような一つのトリガーに複数の要素を結びつける方法もある。名前としては、そうだな。最初の〈順々につながる方〉をルート、後の〈一つが多くにつながる〉方をハブと呼ぶことにしよう」

「ルートとハブ」

僕は復唱し、ノートに書きつける。

「リマインダーひとつとってみても、いろいろなバリエーションがあるだろう。これが面白いんだ」

「じゃあ、今回はスマートフォンの壁紙をハブにするってことですか」

「そうなるね。どんな壁紙でもいいのなら、たとえばこんなメッセージを仕込んでおくといい。

《忘れ物はありませんか?》

って」

「ものすごくストレートですね」

「わかりやすさをバカにしてはいけないよ。何かものを探している人の画像でもいい。できるだけ深刻そうな写真がいいね。特に顔の表情がはっきり出ていものを選ぶとベストだ。人間の視覚は、顔を優先事項として認識してくれるからね。うっかりスルーされてしまう可能性を低くできる」

《顔は重要》と僕はノートに書き加える。

「いつも電車に乗って傘を忘れる君は、自分が忘れ物をする人間であることをまるっきり忘却している。しかし、その壁紙は、いつでも君にその事実を突きつけてくる。なかなか嫌なやつだ。それに、君がその壁紙を目にすることは、まるで予言のように確定的な事項でもある。なにせ、君自身が君に対して仕掛けたトラップだからね」

「なるほど」と僕は言った。「傘を思い出すのではなく、自分が忘れっぽい人間であることを思い出す、という手もあるんですね」

「そう、それがワンクッションってわけさ」

ゲコゲコ、と腹話術を駆使しながら、ハカセが右手のカエルを引っ込めた。

「では振り返ってみよう」

「出発点は、君の傘だったね」

ガラガラとホワイトボードを引っ張り出し、ハカセが傘のイラストをそこに書き込む。かわいい傘のイラストだ。その傘から横向きに矢印が伸ばされ、バツ印が書き加えられた。

「電車の中で傘を忘れる。日常的に発生する出来事だ。でも、毎日傘を忘れているわけではない。もちろん平均すれば、一日に一本以上の傘が忘れられているだろうが、それは全国平均でしかない。ひとりの人間は、たまに傘を忘れる。むしろ……」

「たまにだから忘れるんですね」

僕が言葉を継ぐと、ハカセはニヤリと笑う。

「その通り。私たちの行動の大半は無意識がパイロットだ。そしてそのパイロットは習慣に強く影響される。だからこそ、毎日持ち歩くカバンは滅多に忘れない。でも、日常的に使わない傘だと話は変わってくる。傘を持ち歩くことは習慣には含まれていない。習慣的に行動してしまうと、傘を置き忘れる可能性がずいぶん高まる。だから、意識の方で対処しなければならないんだ」

「そこで登場するのがリマインダーですね」

「そうだね。でも、その前に一つ確認しておこう」

今度は傘から下に矢印を伸ばされ、そこに棒人間が描かれた。おそらく僕のイラストなのだろうが、かわいい傘に比べるといくぶん扱いが雑である。

「どれだけ優れたリマインダーでも、それを目にしなければ効果は生まれない」

ハカセは矢印の真ん中部分を消し、そこに四角形を書き加えた。

「この〈リマインダー〉と君自身がつながっていること。それがリマインダーを機能させる上での最大の要点だ。さて、どうやったらつなげられるかね」

そう言いながら、ハカセは空白部分に点線の矢印を書き込む。

僕は、自分の思考の足跡を逆向きに辿った。こういうときにノートは役に立つ。さっきまで自分がやっていたことを、簡単に想起できるのだ。答えは、電車内での自分の行動を振り返ったこと。

「自分の行動を振り返ることですか」

「その通り。自分の習慣を振り返ると言っていいし、自分のルートを見定めると言ってもいいね。外出する際、忘れ物をしないように玄関にメモを貼っておくのはなぜ有効なのかわかるかね」

「外出するときは必ず玄関を通るから、ですか」

「その通り。自分が無意識でも、何を目にするか、何を耳にするか、何に触れるか。そういうことを知っておかないと、リマインダーはうまく運用できない。逆にそれがうまく見定められたら、リマインダーを作るのは簡単だ。思い出したい対象を想起するようなものをそのルートにそっと置いておくだけでいい」

ハカセが矢印の点線を実線に書き直す。これで、リマインダーを仲介として僕と傘がつながった。

「さっきも言ったように、このリマインダーはルートとハブという二つの接続法がある。どちらを使っても、一つのリマインダーから複数の物事を思い出すことが可能だ。今回は傘だけだったので、あまり気にする必要はないかもしれないが、覚えておいても損はしないだろう」

ハカセがペンを置いた。講義終了の合図だ。

「何か質問はあるかね」

「ちょっと待ってください。自分でノートにまとめ直してみます」

僕はホワイトボードを見つめながら、ノートの新しいページを開いた。

--------------------------

まず、「忘れ物が発生する状況」を再確認してみよう。

習慣の線でつながっているものは忘れない。忘れるのは習慣外のもの。自分と対象の線がつながっていないもの。

これを防いでくれるのがリマインダーだ。

リマインダーが傘とつながり、僕がそのリマインダーとつながる。これで、僕は間接的に傘とつながることができる。一度間接性を導入すれば、間接の間接というアレンジも可能になる。

そのリマインダーは、自分が目にしないとまったく効果がない。だから、自分の〈通り道〉を確認すること。どこに行き、何を持ち、何を目にするのかを確認する。そして、その道中にリマインダーをセットしておく。

また、リマインダーにはハブ型とルート型が存在する。複数の対象を同時に思い出したいならばハブ型を、一つひとつ手順のように想起していきたいのならば、ルート型を使うとよい。

ふむ。リマインダーについての考え方がなんとなく見えてきた。

しかしながら、当たり前だけど、忘れ物を防ごうと思ったら、まず自分が忘れ物をしていることを自覚する必要があるわけだ。でないと、リマインダーをセットしようとも思わないわけだしな。そう考えると、二度も傘をなくしたのは幸運だったのかもしれない。

あと、ハカセの提案していた「忘れ物はありませんか?」というリマインダーはたしかに面白いけれども、傘を持ってきていること自体を忘れていたら、効果は薄いかもしれない。対象を広げれば、効果は薄まる。おそらく、そんな現象もありそうだ。

--------------------------

書き上げたノートを僕は読み返す。

「まとめ作業は終わったかね」

「はい。概念は理解できたと思います」

「ノートを見せてもらってもいいかな」とハカセが僕のノートに手を伸ばす。

「あんまり綺麗な字じゃないですよ」

と、一応断りを入れる。しかし、断ることはしない。自分でも良いできだと思っているのだ。

ハカセがノートを読んでいると、サクラさんも背後からそれをのぞき込み始めた。

「ねー、ねー、これなんですか~? パズルですか? もしかして、私に内緒でパズルやってるんですか?」

「違いますよ。忘れ物をしないための、ちょっとした魔法のかけ方ですよ。リマインダーという名前の」

「ふ~ん」

途端にテンションが下がり始めるサクラさん。ハカセは苦笑を浮かべているが、ページをめくる手は止めない。

「なるほど、しっかりとしたまとめだ。これなら十分合格点だ。あとは実践あるのみだね」

ノートを鞄にしまおうと手を伸ばすと「ちょっと待ってくれたまえ」とハカセが止める。そして、ポケットから真っ黒なメガネケースを取り出す。

「新しいメガネですか」

「いやいや、これは私の秘密道具入れだ」

「怪しい響きがしますね」

「なんといっても、《秘密》だからね」

ハカセはフフッと笑って続ける。

「人はブラックホールのように秘密に吸い込まれてしまう。好奇心は猫も殺すとはよく言ったものさ。好奇心の箱に閉じ込められている猫は生きてるのか、死んでいるのか。興味深い問題だが、今は関係ないね。とにかく、このケースの中身は誰にも見せないんだよ」

ハカセはそう言いながらフタを開け、中から小さなハンコを取り出した。ケースは瞬時にポケットへと消えていった。

「ハカセ、猫の話ってクイズですか? どんなクイズですか?」

問題文らしき言葉に反応したのか、サクラさんのテンションが復活しつつある。

「いやいや、これはクイズじゃないよ。あえて呼ぶとすれば、哲学的な思考実験といえるかな」

「な~んだ。でも、面白そうですね。箱に閉じ込められた猫さんは生きているのか、死んでいるのか。密室を破らないでそれを知るためにはどうすれば……って鳴き声をあげるかどうか聞き耳を立てていればいいですね。これじゃクイズになりません」

「だったら、その猫が喉を悪くしていたとしたらどうだね。どう頑張っても鳴き声が上げられないんだ。そんな状況で、サクラくんが箱の中にいる猫の生存を断言しようと思うなら、どうする」

「う~ん。それは難しいですね。箱を空けることなく、猫さんが生きているのかどうかをどうやって知るのか」

サクラさんが熟考モードに入ったのを確認したハカセは、僕のノートにポンっとハンコをついた。《Good Hack》。朱色で書かれたその文字は「よくできました」のハンコを連想させる。

「リマインダーについては合格。その印さ。これがノートに十個貯まったら、特別なプレゼントをあげよう」

「お褒めの言葉、とかじゃないですよね」

「もちろん、それも謹んで進呈しよう。でも、他にもあるから楽しみにしておくといい」

ハカセがニコッと微笑む。何か企みが隠れていそうな笑みだ。しかし、今の僕はそれを知る術はないし、特に知りたいとも思わない。

「じゃあ、そろそろ今日はお開きにしようか。サクラくん、戸締まりを頼むよ」

ハカセに肩を叩かれて、〈こちらの世界〉に帰ってきたサクラさんは、どうにも不満のようだ。

「ハカセ~。わかりませんよ~。本当にそんなことできるですか? 箱を空けないで猫さんの生死を確かめることなんて」

「サクラくん。君は問題文を少し勘違いしているよ。私が言ったのは、箱を開けないで中にいる猫の生死を断言する方法だ」

「ん? 違いがよくわかりませんにゃ~」

なぜか猫が憑依している。きっと箱の中の猫になりきっていたのだろう。

「まあ、それについては今度にしよう。とりあえず戸締まりをして、今日のところは解散だ」

「は~い」

僕とサクラさんが声を合わせて返事をする。

「君も手伝ってくれるかい」

「もちろんです」

「じゃあ、これを頼むよ」

そういってハカセが小さな紙をポケットから取り出す。

「これは?」

「戸締まりチェックリストさ」

「チェックリスト?」

「そう、作業を完璧にこなすための最高のツールだよ」

ハカセは、例のニヤリ笑いを浮かべていた。

第一章は以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?