菜々河流向かい飛車の極意part1~狙いと基本の組み方~

誕生秘話

今から数年前のこと、将棋を始めた菜々河少年は地元の将棋道場と学校の部活動で将棋を楽しんでおりました。

盤を挟んで指し、対局が終わったら感想戦。

対局前は知らなかった人とでも、本気で将棋を指して感想戦が終わったら戦友になっている。その感覚が忘れ難くて、少年は将棋にどんどんのめり込みました。

そうして彼が出会ってきた人々の中には、それはもう個性的な将棋指しが大勢いました。

〜〜〜〜〜

今回話すのは、ある先輩の話。

ある日、いつものように将棋盤を突っついていると振り飛車党の先輩が突然言いました。

「居飛車ってムカつかね?」

突然の爆弾発言に笑ってしまったものの、その後に続く意見は妙に納得できる話でした。

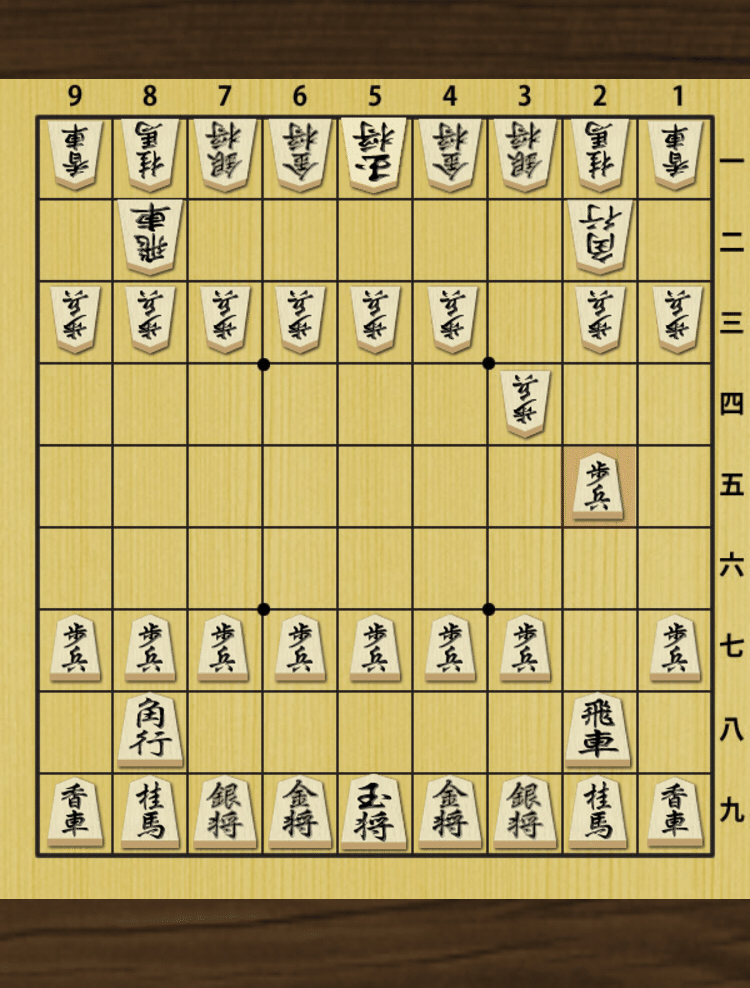

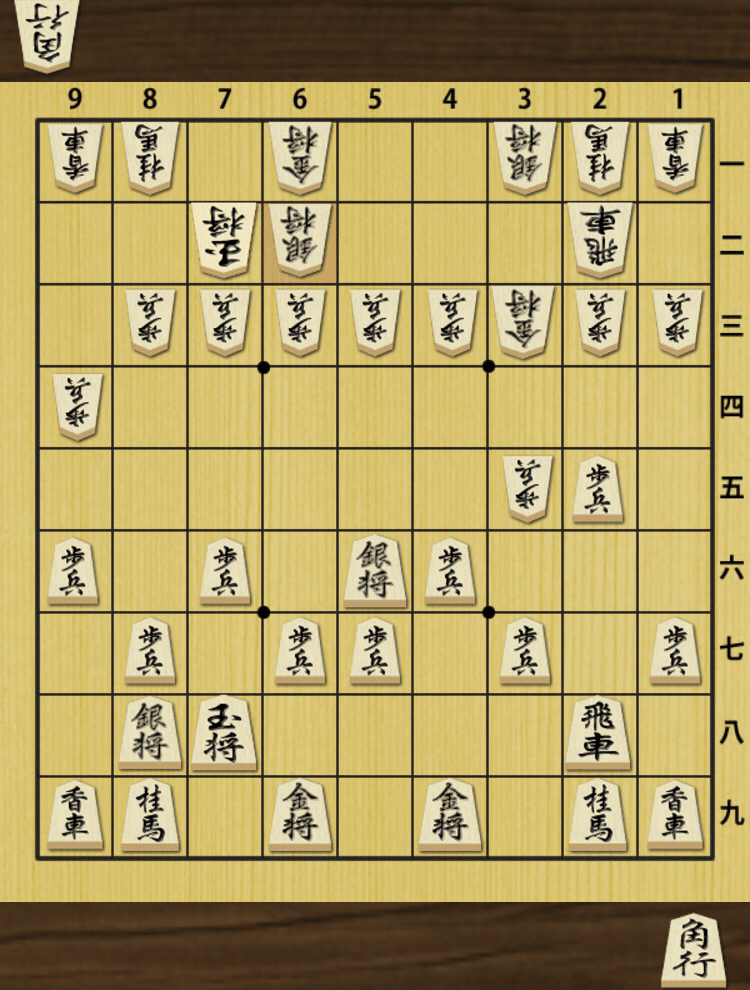

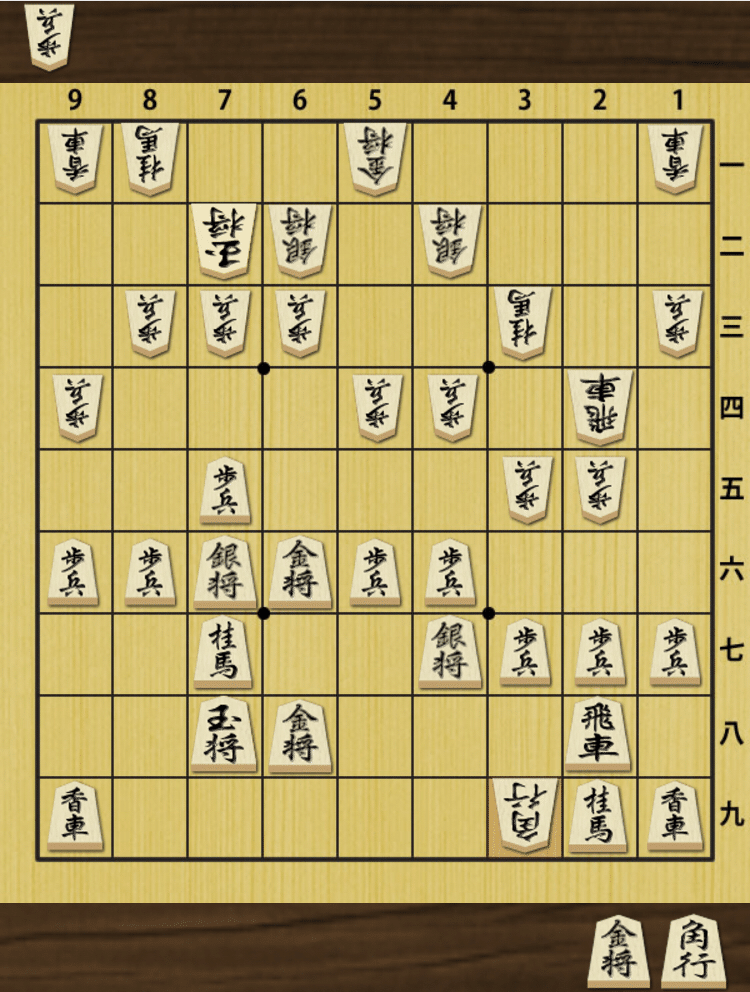

「▲2六歩△3四歩▲2五歩(図1)って『△3三角って上がれよ』って手じゃん?まだ3手しか指してないのに要求を突きつけられて『はい分かりました』って角上がらなきゃならないのが腹立つんだよな」

(図1)

棋は対話なりという言葉に則れば、当然に見える△3三角が相手の要求通りであり、後手は既にゴキゲン中飛車や横歩取りのような選択肢を奪われていることが不満だという主張を先輩は展開しました。

「肩透かしを食らわせてやりたい」

△3三角に代えて、前例のある△3二金や△3二銀じゃつまらない。

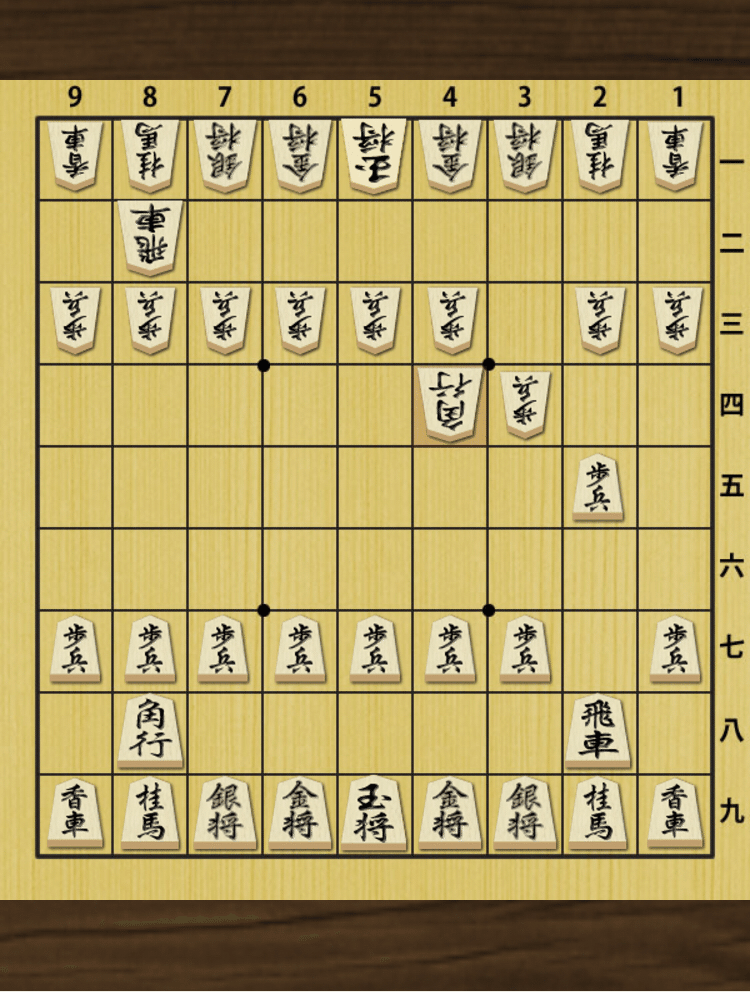

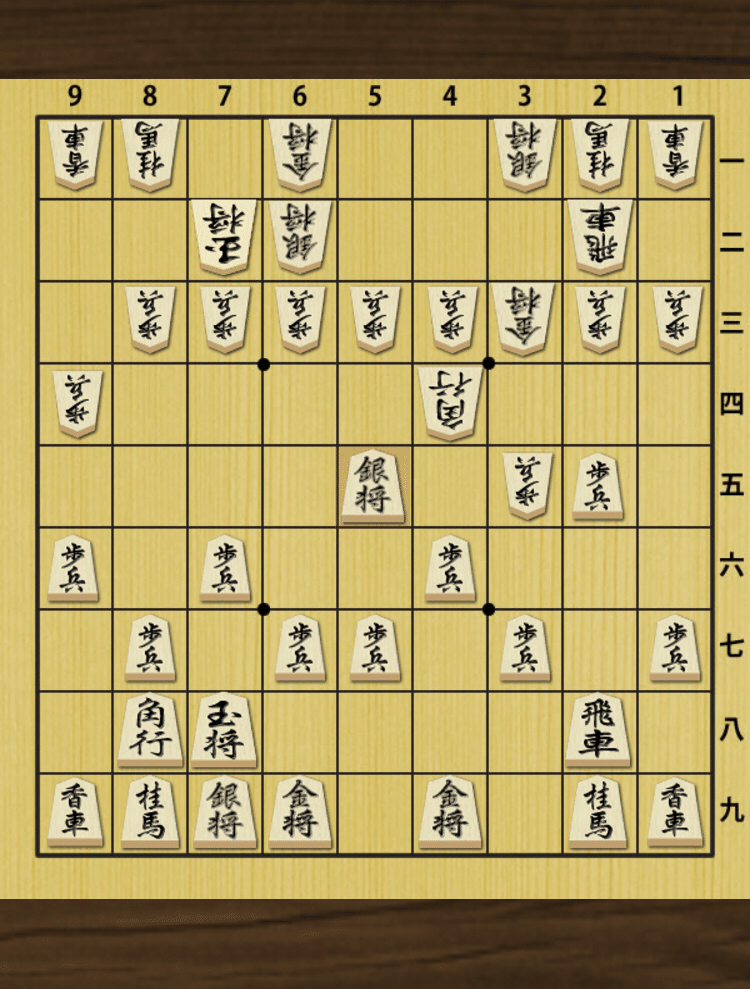

「角を持って3三に上がると見せかけて4四に上がってやろう」

(図2)

そう、菜々河流向かい飛車の根底にはこれでもかというほどの逆張り精神があるのでした…

しかし、逆張りの△4四角も成立していなければ話にならない。

「なんとかして△4四角を成立させよう」

有志が集い、研究を重ねて生まれた戦法は居飛車にしろという将棋ソフトの指示に背いて向かい飛車にするというもの。やがて戦法としての形をなすようになり、研究メンバーの一員だった菜々河は開発者の先輩と研究メンバーの許可を得てこの戦法に菜々河流向かい飛車と名付けました。

この話には後日譚もあって、ある日将棋系Vtuverの大御所である鷺宮ローランさん(@SaginomiyaL)と話している時、

鷺「4手目△4四角懐かしいなぁ。随分前のことだけど、○○大学の人が指していて…」

菜「僕はその○○大学に通っています…」

どうやら昔にも私の所属する将棋部に同じことを考える大先輩が居たようです。血には抗えないと言いますか、歴史は繰り返すと言いますか。

〜〜〜〜〜

前置きが長くなりました。

そんなこんなで生まれた菜々河流向かい飛車の研究を今回から放出して行こうと思います。

僕の夢はいつか、△4四角と上がると将棋ウォーズで「菜々河流!」とエフェクトが出るようになり、プロ棋戦で指され、最終的にVtuber初の升田幸三賞を受賞することです。

基本の駒組み

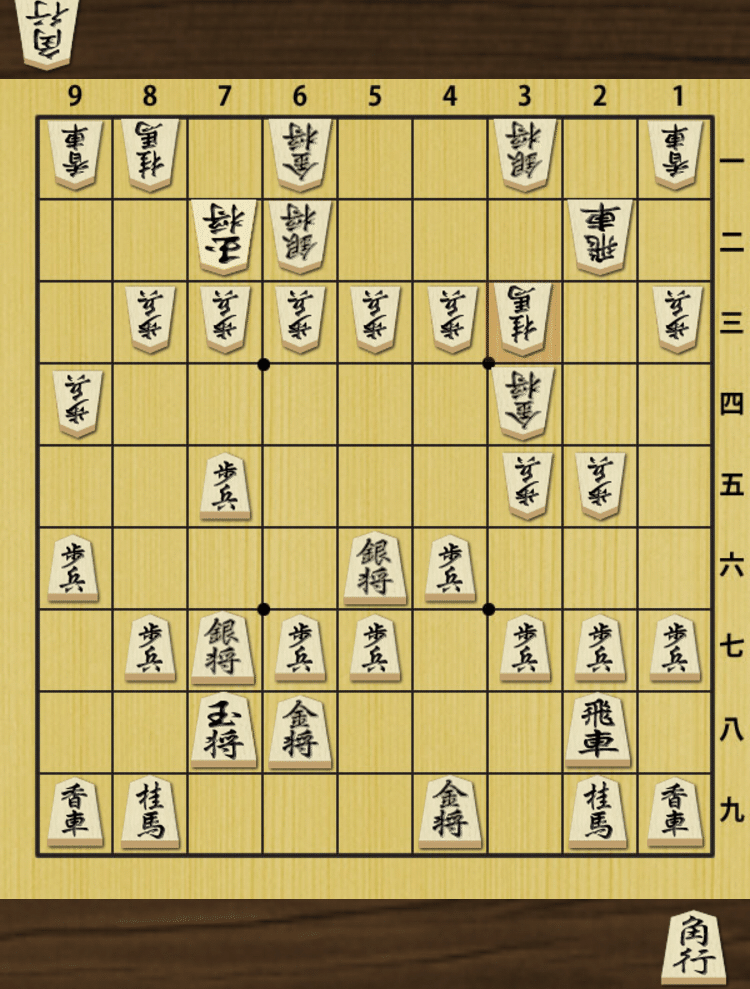

▲2六歩△3四歩▲2五歩△4四角▲7六歩△3二金(図3)

(図3は6手目△3二金まで)

菜々河流の長所は「後手番での誘導率が高いこと」です。図3に至る手順中、先手の指し手が▲7六歩△3四歩▲2六歩△3二金▲2五歩△4四角でも、▲2六歩△3四歩▲7六歩△3二金▲2五歩△4四角でも図3に合流します。

先手が角道を開けずに駒組を進める展開や乱戦の変化は後日に回して、今回は最も基本的な狙い筋を紹介します。

図3以下の指し手

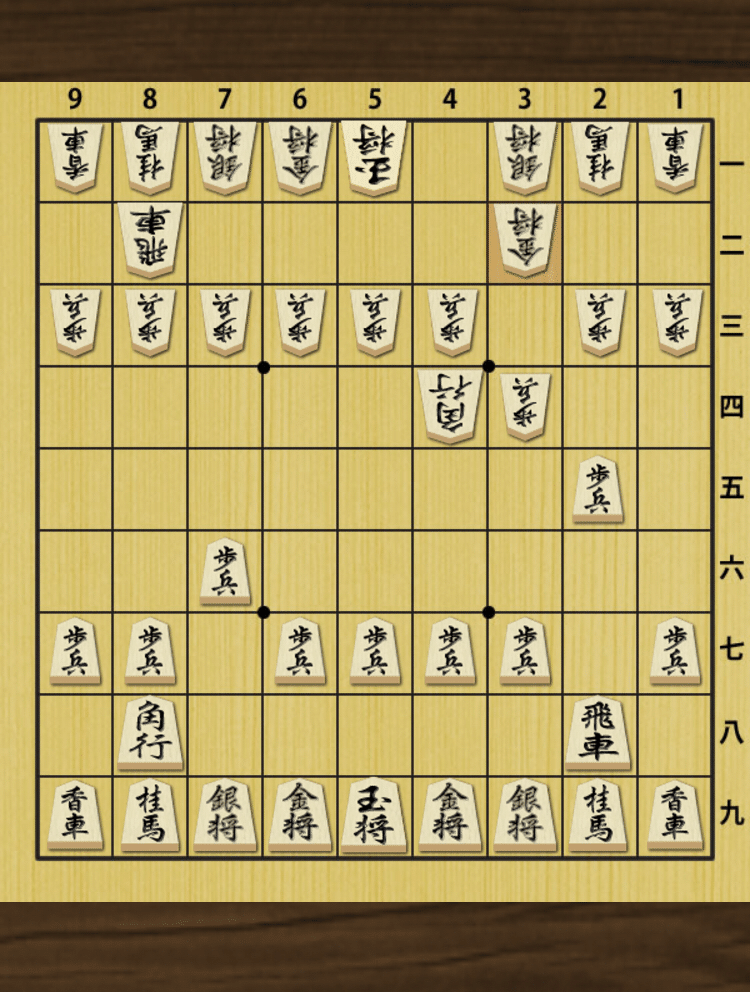

▲4八銀△3三金▲4六歩△3五歩▲4七銀△2二飛(図4)

(図4は12手目△2二飛まで)

最も誘導率の高い進行です。先手は4四の角を負担にさせようと腰掛け銀を組んでくることが多く、それに対して後手は△3三金で▲2四歩を防いでから△3五歩(重要)と突いて先手の右桂の活用を牽制します。これに対し、▲4七銀〜▲3六歩と反発する順については次回以降に回します。

△2二飛と回って向かい飛車の態度を明らかにして図4。ここからお互い穏便に進めた場合の駒組を見ていきます。

(図4以下の指し手)

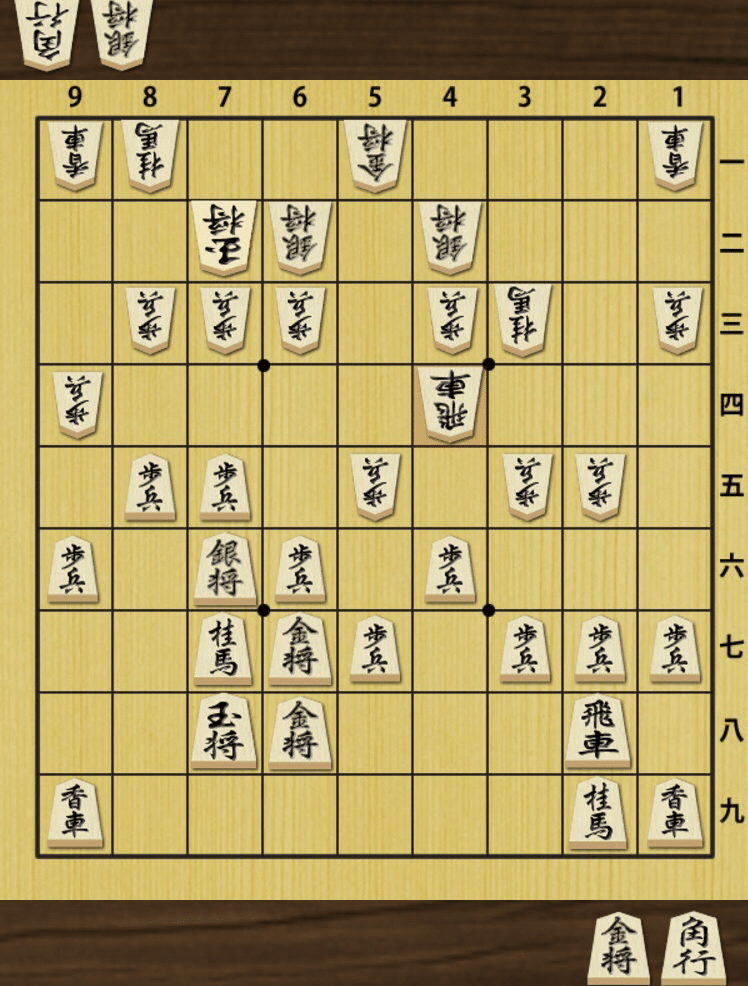

▲9六歩△9四歩▲6八玉△6二玉▲7八玉△7二玉▲5六銀△8八角成▲同銀△6二銀(図5)

(図5は△6二銀まで)

途中▲5六銀に△8八角成と角交換するのが重要で、これに代えて△6二銀などと指してしまうと▲5五銀(失敗図1)で角が死んでしまいます。

(失敗図1は▲5五銀まで)

そしてここからが大事なのですが、「一手掛けて4四に上がった角を自分から交換するのは二手損では?」と思った方は鋭い。

しかし、この戦型に於いて居飛車の銀は実は4七がベストポジションなのです。(将棋ソフトに掛けたら5六に出た後でも4七に戻る手を示すほど。)角を囮に銀を5六に誘き出すことで、マイナスの手を指させた後手の手損はプラスになっているというカラクリです。

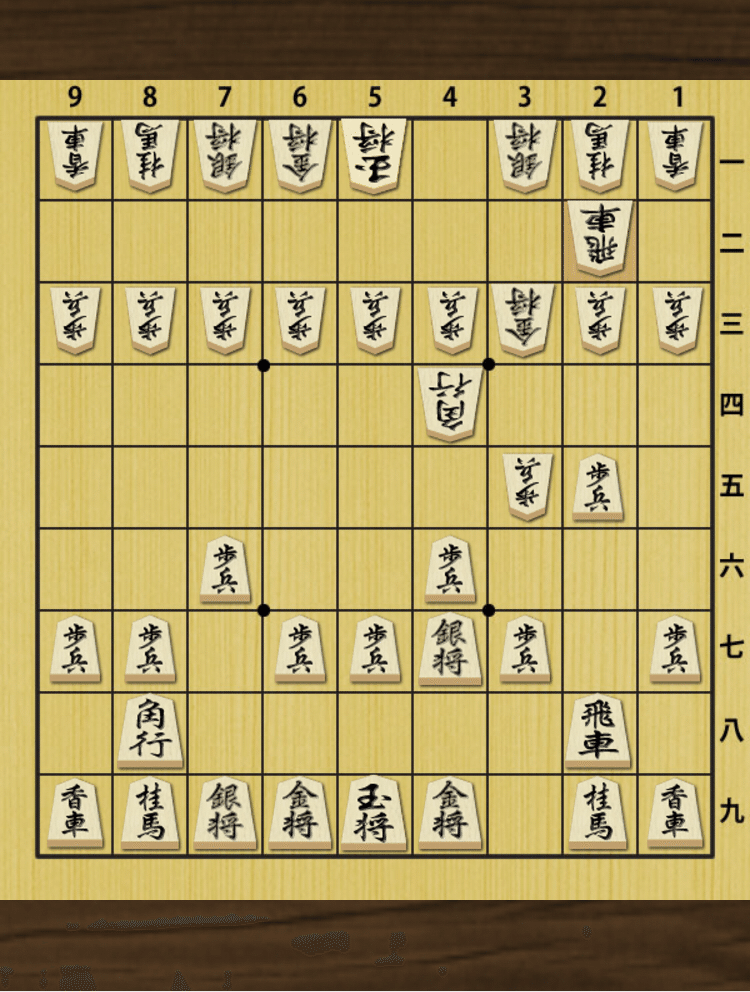

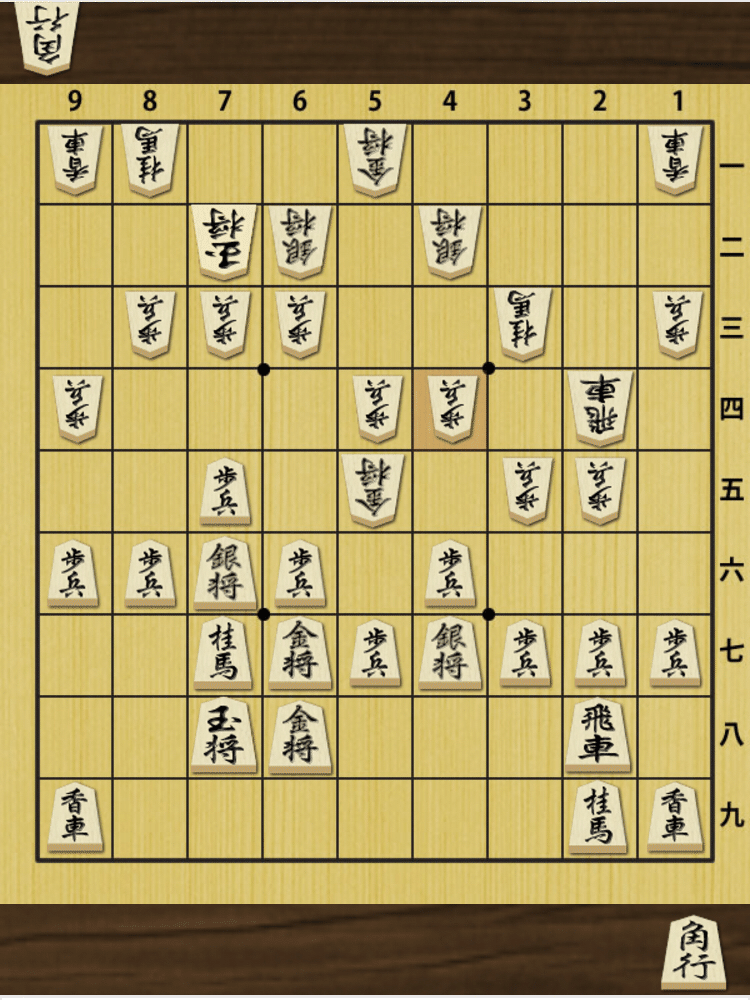

図5以下の指し手

▲7七銀△2四歩▲同歩△同金▲6八金△2五歩▲7五歩△3四金▲2七歩△3三桂(図6)

(図6は△3三桂まで)

後手は早囲いから逆棒金で動きます。この際の逆棒金は飛車先の突破を目指すものではなく、△2五歩〜△3四金〜△3三桂〜△2四飛と形を整えて作戦勝ちを目指すことが肝要です。

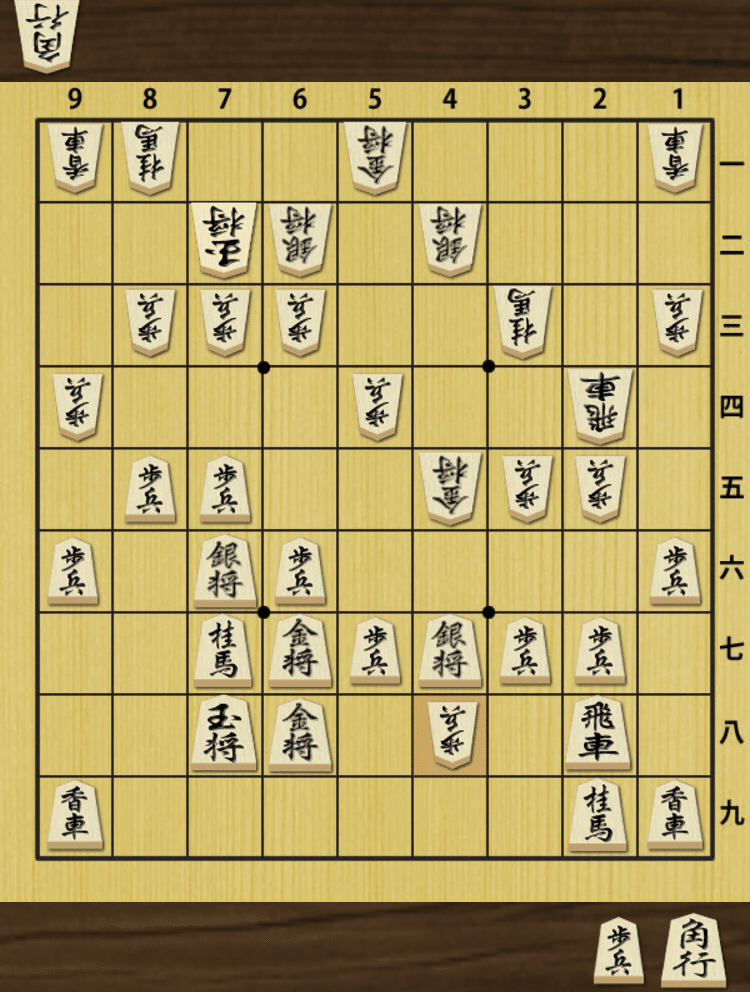

図6以下の指し手

▲6六歩△4二銀▲5八金右△5一金▲6七金右△2四飛▲7六銀△5四歩▲7七桂△4四金▲8六歩△5五金▲4七銀△4四歩(図7)

(図7は△4四歩)まで

囲いは△7二玉〜△6二銀〜△5一金と美濃囲いが一路ずれた囲いを組みます。理由としては

・コビン攻めを受けにくい

・端攻めを躱しやすい

・4二の銀が浮駒にならない

・打ち込みの隙が無い

などがあります。片美濃でも良いですが、経験上こちらの方が負けにくいです。

ちなみにこの囲いに名前はあるのでしょうか?知っている方いたら教えてください。無ければ名前は菜々河囲いになります(小声)

図7の△4四歩に▲5六歩で金が死にそうですが、△6六金▲同金△3九角(変化図1)で取り返せます。

(変化図1は△3九角まで)

また、△5五金に▲同銀は△同歩で次の△4四飛が受け辛く後手優勢になります。

(変化図2は△4四飛まで)

(図7以下の指し手)

▲8五歩△4五歩▲同歩△同金▲1六歩△4八歩(図8)⇨振り飛車作戦勝ち

(図8は△4八歩まで)

今回示した順はあくまで一例ですが、棒金で好形を組み、そのまま中央に活用した金が歩交換や銀との交換を迫ってどんどんポイントを稼ぐのが菜々河流向かい飛車の極意です。

△4八歩と垂らした図8はこの歩が払いにくいため振り飛車の作戦勝ちとなっています。

相手の形によって金の働きは変わりますが、そこがこの戦法の面白いところであり、可能性を秘めた点だと考えています。

次回以降は、今回説明を省いた乱戦の変化や違う展開について見ていきたいと思います。お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?