(勉強記録①)自分にあった学び方(中小企業診断士試験)

今日から気が向いたらチマチマつけていこうと思います。

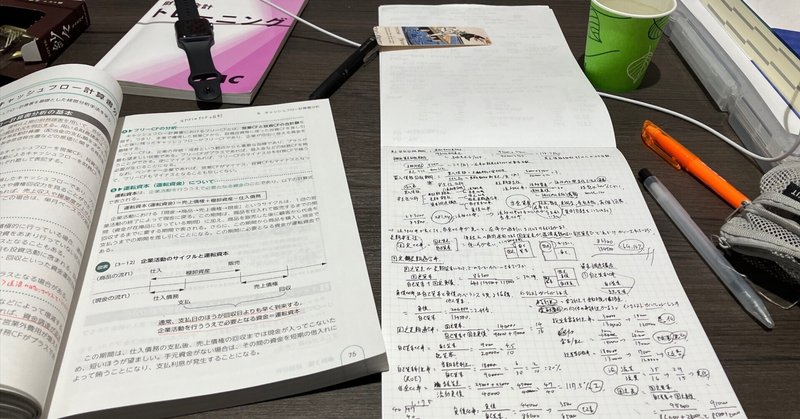

自分は一次の科目の中でも特に財務・会計が苦手でして、前回の一次試験で惨敗してしまいました。

けど最近、兆しが見えてきたのも事実です。

これは中小企業診断士の勉強に限った話ではなく、勉強全般に言えることなのですが、

勉強のやり方は人それぞれで、その人にあったやり方があるよね。ってことです。

それに32歳になってようやく気がつきました。

遅すぎだろ。おい。

自分にはどんな勉強法が合っているのか調べる方法はいくつもあるのですが、

どうやら自分は「拡散性」という性質が強いらしく、どういうものかというと、

「興味を持ったものについては積極的に進めたいタイプ」だそうです。

逆に「興味のないもの、つまらないものには全く乗り気にならない」のです。

ですので、勉強をしていても

「これ何の意味があるのだろう?」と疑問に思いながら勉強することが苦痛で、

結果、覚えも悪く効率が悪くなるということです。

なので、最近では勉強を開始するときに、目的をはっきりさせてからスタートすることを意識しています。

例えば、今日は財務・会計の「安全性分析」を勉強していましたが、

負債比率の求め方を覚えようとする時に、

単純に 負債比率=負債/自己資本 とだけ暗記するのではおそらく明日には忘れてしまいます。

ですので、

なぜ数ある指標の中で負債比率を求めなければならないのかを考えます。

すると、

①「負債が大きいと、経営上のリスクが高まるよね」

②「けど、それ以上に自己資本が多ければ何も問題ないはず」

③「じゃあ負債と自己資本の比率を比較してみよう!」

という順序が頭の中で構築されて自然と負債比率=負債/自己資本と覚えることができるわけです。

なんだか当たり前のようなことですが、意外と大事なんだなと思わされます。

ちなみに拡散性の話は「ドラゴン桜とFFS理論が教えてくれる あなたが伸びる学び型」という本に書いてありました。

別にこの本の回し者でもなんでもないですので悪しからず。

まあ、こんな感じで気づいたことをメモがわりに受験勉強記録としてつけていこうと思います。

中小企業診断士というワードでこの記事に辿り着いた受験生の方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強頑張っていきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?