夏フェスは「参加者が主役」、すなわち「ユーザーは事業のパートナー」

『夏フェス革命 音楽が変わる、社会が変わる』(blueprint)の内容をベースに、夏フェスをモデルケースとして2010年代のマーケティングのあり方について考える連載企画です。今回は第2回目。

ちなみにこんな構成を考えていますが、変更するかもしれません。

-----------------

①提供価値の拡張

夏フェス=コンテンツ×エクスペリエンス×コミュニケーション

②協奏のサイクル ←今回これ

夏フェスは「参加者が主役」、すなわち「ユーザーは事業のパートナー」

③「周辺」のユーザーを取り込む

夏フェスはなぜ“濃い音楽ファン以外”にも支持されるのか

④SNS時代の基本原理 その1

夏フェスは最強の「自己演出コンテンツ」である

⑤SNS時代の基本原理 その2

夏フェスで理解するスクランブル交差点(ハロウィン、サッカー日本代表戦)

⑥「モテ」はビジネスをドライブさせる

「カップルでフェスに来てる奴らは○ね!」

⑦時代に合わせた事業ドメインのスライド

ロッキング・オン社と渋谷陽一氏の何がすごいのか?

⑧ユーザーを育成する

「フジロック型」ビジネスと「ロッキン型」ビジネス

-----------------

夏フェスに関して、「参加者が主役」という言葉を一度は聞いたことがないでしょうか?

1997年に開催された初回のフジロック以来、フェスについて語る際にはたびたびこのテーゼが掲げられてきました。

フェスは主催者やアーティストのものだけではない。お客さんと一緒に作るもの。そういう自覚を持って参加してください。こんな呼びかけもあってか、大半の日本のフェス会場にはしっかりした秩序が形成されており、参加者も高いモラルに基づいて行動しています(例外はいろいろありますが)。

今回着目したいのは、そういった「会場の雰囲気を作る存在としての参加者」ではなく、「フェスという催しの性質そのものを変えてしまう力を持った参加者」の存在です。

「音楽の祭典」だった夏フェスは、いつの間にか「誰もが楽しめる総合エンターテイメントの場」にその内実を変えていきました。それはフェスの主催者自身が望んだことだったのか?

答えはYESでもあり、NOでもあります。

フジロックのように当初から「お客さんがステージを見ないのが理想」というようなメッセージを発信していたフェスもあるので、今のフェスの姿はその具現化と言えなくもないです。ただ、それ以上に重要なのは、「お客さんが勝手にフェスの楽しみ方を拡張して、音楽以外の楽しさを見出した」「そしてその動きを主催者が追認し、フェスの場を作り変えた」というような流れにあると思います。

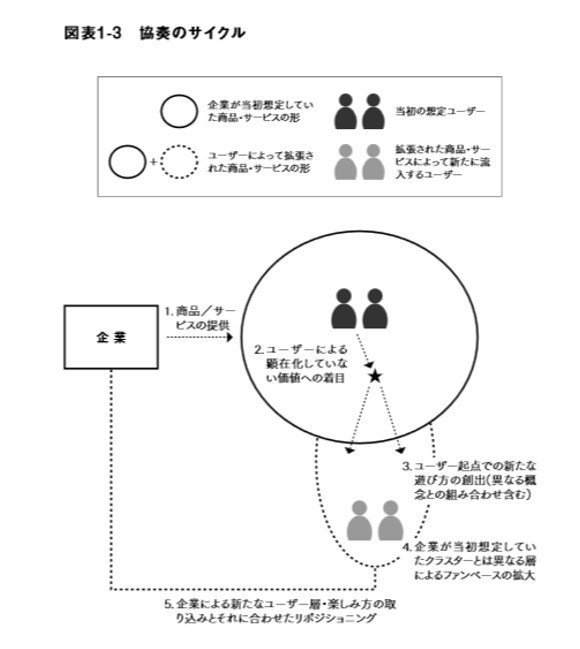

『夏フェス革命』では、この一連の動きを「協奏のサイクル」と名づけました。

1.商品/サービスの提供

2.ユーザーによる顕在化していない価値への着目

3.ユーザー起点での新たな遊び方の創出(異なる概念との組み合わせ含む)

4.企業が当初想定していたクラスターとは異なる層によるファンベースの拡大

5.企業による新たなユーザー層・楽しみ方の取り込みとそれに合わせたリポジショニング

ユーザーの動きを取り込み、それによってフェスの形を変えていく。結果として、フェスというものの支持が広がっていく。

顧客を事業パートナーとして捉え、顕在化するニーズをスムーズに取り入れながら事業を進化させていく、そんな現代的なビジネスのあり方が夏フェスという場では以前から自然と描き出されていました。

そして、この「協奏のサイクル」は、様々なビジネスにおいて転用できるフレームワークとして機能するのではないかと思います。

SNSが一般化し、今後はセンシング技術の向上などによって本当の意味での「ビッグデータ」の時代が到来するであろう昨今において、「ユーザーの無意識下の動きを捉えてビジネスをブラッシュアップする」という流れをより高度な形で実現することが(原理的には)可能になります。

そんなふうにして産業のあり方を再構成した先に、新たなマーケットが広がっている可能性が大いにあります。

この「協奏のサイクル」をいかに回していくか?という観点から自分が関わっているジャンルを見直すことで、ビジネスのステージを一段上にあげることができるのでないでしょうか。

>>以下『夏フェス革命 音楽が変わる、社会が変わる』より引用/編集

フェスのあり方を変えていく参加者

フェスを「協奏」する参加者「フェスは参加者が主役」「フェスはみなさんと一緒に作るもの」。こういったメッセージは、フェスを運営する人たちから長年にわたってたびたび発信されている。たとえばこんな具合である。

本来のフェスティバルでは主役はお客さんだったはずのものが最近では、主催者が一方的な提供をする、主催者が主役のフェスと名の付いたイベントになり、それに気付かずに遊ばせてもらっているお客さんが増えて来ているように感じとれてなりません。

今年のライジングサン・ロックフェスティバルは原点を見つめたいと考えています。立ち上げ当初は「北海道の自然の中、大音量のロックを聴きながら、海に沈んで行く夕日と、山並みから昇る朝日を見よう !! 」この純粋な想いと、「イベント」とは違った「フェスティバル」を創る事にこだわりを持ちました。そして、何もない北海道の石狩の大地を会場に選びました。何もないからこそ、必要最低限のものだけを創ろうと考えました。そこに「自由」を感じとれると思ったからです。もちろん「自由」には「責任」もついてきます。ロックフェスティバルにおいてお客さんの自主性は非常に重要です。

ライジングサン・ロックフェスティバルは理解して頂けるオーディエンスの協力と共にここまで成長してきました。主催者として、初心を貫いてきたと言いきることのできる道のりではありませんでしたが、こうして続けてこられた 10 回目だからこそ、原点回帰することで、フェスティバルと日本のロックの未来に向かっていこうと思います。

( WESS 『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2008 in EZO 』公式サイトでの開催決定にあたってのWESS山本博之氏のコメント)

「フェスの主役はお客さん」とは、具体的にどういう意味だろうか。ここで着目すべきは、 WESS の山本氏のコメントにある「自由」「責任」という概念である。

フェスの参加者が高額のチケット代を払って手に入れるのは、大きな自由である。ライブを見たい時に見て、休みたいときに休む。主催者側が定めるタイムテーブルはあるものの、参加者それぞれの行動によって個々のタイムテーブルが無限に生成されていく。フェスの参加者は会場の中にいる限り、そんな自由を謳歌することができる。

しかし、だからと言って傍若無人に振る舞っていいかというとそんなことはない。フェスの参加者全員に自由が与えられているからこそ、ときに各々の自由がぶつかってハレーションが生じる。たとえば、参加者全員が特定のアーティストのステージ最前エリアに殺到したら事故が起こりかねない。自由=何をしてもいい、ではないのである。

「自由を謳歌してください」と発破をかけられながら、各自がそれを追求しすぎるとフェスそのものが破綻してしまう。このアンビバレントな状況に、受動的な姿勢で対応するのは困難である。だからこそ、運営側は参加者が能動的に動くのを期待して「主役」「参加者がフェスを作る」というメッセージを継続して発しているのだろう。

ただ、ここまでの話は「会場の雰囲気をいい感じにするためには参加者全員が思いやりを持って行動しましょう」という類のいわば道徳の域を出ない内容でしかない。「自由を与えられた主役」としてのフェスの参加者は、その行動によってフェスというエンターテインメントのあり方そのものを変革していっている。

たとえば、当初は「豪華な出演者」が最大の売りとなっていたフェスが、美味しいご飯と仲間との夏気分を楽しむ空間として広く認知されるようになったのはなぜか?そこにさらに一期一会の出会いの場というような側面が付与されたのはなぜか?

「“音楽以外の楽しみ もあるお祭り”になるように主催者側が仕向けた」という側面も確かにあるとは思う(フジロックを立ち上げた日高氏は先ほども取り上げた自著『やるか Fuji Rock 1997-2003 』の中で「フジ ロックという場を、音楽を聞かなくても、そこを見て歩くだけでも面白い、そんなところにしていきたいんだ」(P5)と語っている)。ただ、それはあくまでも主催者サイドの「漠然とした意向」にすぎず、この時点でそれ自体が参加者を大きく誘導するようなパワーを持ち得ていたとは言い難い。

むしろ着目すべきは、(こういった主催者の「想い」も含めた)フェスの中に存在する小さな種火のようなものを参加者が拾い上げて独自に大きくしていった、ということではないだろうか。

「フェスはライブ以外のことも楽しい」という一部メディアで言われていた話を「音楽がわからなくてもそっちで楽しめばいい」と拡大解釈したり、普段とは違うロケーション・違う服装で写真を撮ればSNSにアップしやすいと考えたり、あまり知らないアーティストの音楽だったとしてもその場でわいわいしてフィジカルな楽しさを覚えることに意味を見出したり……

そして、参加者がいわば「発見」したフェスの価値を、運営側は「主役である参加者の自由が発露された結果」としてスムーズに受け入れていった。その結果が、今のフェスでは当たり前となっている動線の整備や飲食面のさらなる充実のための投資である。もしも「いろいろ用意してくれているのは分かるけど、自分たちはとにかくライブがしっかり見れるのであればOK」というような参加者が大半だったのであれば、このような取り組みはここまで行われていなかったはずである。

参加者が自主的に楽しみを見つけてフェスの価値を(ある意味では勝手に)拡張し、運営側もそれを追認する。それによって、フェスは形を変えながら成長する。参加者と運営側がどちらからともなく連携することで生まれるこの流れを、本書では「協奏のサイクル」と名づける。この「協奏のサイクル」は、以下の5つのステップによって構成される(再掲。前述の図表も参照)。

1.商品/サービスの提供

2.ユーザーによる顕在化していない価値への着目

3.ユーザー起点での新たな遊び方の創出(異なる概念との組み合わせ含む)

4.企業が当初想定していたクラスターとは異なる層によるファンベースの拡大

5.企業による新たなユーザー層・楽しみ方の取り込みとそれに合わせたリポジショニング

「協奏のサイクル」はフェス特有のもの?

「協奏のサイクル」の肝は「ユーザーが価値を自ら見つけていく」および「それを企業サイドが取り込んでいく」という部分にある。

2000年代以降でこのサイクルに該当する事例として挙げられるのが、オランダで生まれたソフトキャンディのメントスである。「メントスをコーラに入れると泡が一気に増えて爆発する」という特性に着目したユーザーがたくさんの動画をネット上にアップして話題になったことを受けて、メーカー側がそういった動きを「メントスガイザー」と名付けてプロモーションに活用した。「本来食べるための商品をこんなふうに遊んでけしからん」などと言わずにユーザー発の面白い動きを公式に取り込んだことで、メントス自体の売上も大きく伸びたという。

また、2017年の出来事で言えば、藤井聡太四段の活躍をきっかけとして盛り上がる将棋を取り巻く状況にもこのサイクルがあてはまるかもしれない。長丁場にわたる対局の中でどんな食事をとるかといった盤面以外の出来事をコンテンツとして面白がるクラスターの情報発信と呼応するかのように、棋士たちも中継の解説などでそういった話題を積極的に口にする。その甲斐あってか、「将棋のルールはそこまでわからないけど……」という層まで巻き込んだブームの様相を呈している。

ここでピックアップした2つのケースに共通しているのは、動画サイトやSNSなどを活用したユーザーの自主的な情報発信である。「誰も気づかない価値」に着目する人たちは昔から常に存在しているはずだが、インターネットが一般化する前はそれを周囲に伝える術がなかった。今では(やや言い古された言い回しではあるが)文字通り誰もが発信者になることが可能であり、そのような力を持ったユーザーによってここで紹介したムーブメントは支えられている。

こういった動きを企業サイドから捉えなおすと、「感度のいいユーザーを見つけやすくなった」と言い換えることもできる。そして、「感度のいいユーザー」をいかに仲間に引き入れるかというのは企業にとっても非常に重要な論点である。マーケットイン型のビジネスを志向しなくてはならない、一方で「アンケートをとればユーザーの考えていることがわかる」というような単純な構図はもはや成立しない。そういった状況において、SNSで発信を続けるユーザーとの関係性を築きながらビジネスの精度を上げていきたいと多くの企業が考えているはずである。

ただ、前述した事例のように企業サイドがユーザーの動き(それも企業としてはあまり想定していなかった動き)を取り入れながらビジネスの精度を上げることができているかというと、個人的には疑問に感じるところが多い。「ユーザー参加型の商品開発プロジェクト」にせよ、『ネスカフェアンバサダー』(事業所にコーヒーマシンを無償で提供し、その事業所の社員のひとりが「アンバサダー」として専用カートリッジの決済を行うなどの取りまとめを担当するネスレ日本の施策)にせよ、基本的にこれらのアクションは企業サイドのお膳立てによって成立している取り組みであり、「純粋なユーザーとしての行動をビジネスに取り込んだ」とは言い難い。

また、SNSにおける自社ユーザーの声を拾うというようなトライはおそらくいろいろな企業で行われているはずだが、そこから対症療法にとどまらない効果的な施策を導出できているケースは決して多くないと思われる。そういった観点から考えると、「現場での顧客の行動を契機としてそのあり方を変えていく」というフェスの進化は様々な産業を見渡した中においてもユニークな事例なのかもしれない。

なお、ここまで挙げてきたような企業とユーザーが一緒になって価値を生み出すムーブメントは「共創」という言葉で説明されるのが一般的であり、マーケティングの大家であるフィリップ・コトラーが中心となって書かれた『コトラーのマーケティング3.0 』(朝日新聞出版/2010年9月)では、「共創」について「カスタム化できる一般的な製品を生み出さなければならない」「ネットワーク内の個々の消費者に、各自のニーズや欲求に合うようにそのプラットフォームをカスタマイズしてもらう」「消費者からフィードバックをもらい、消費者のネットワークが行ったカスタム化をすべて取り込む」という流れで説明されている。

この考え方およびワーディングをヒントにして考案したのが「協奏のサイクル」である。

「協奏のサイクル」は「企業とユーザーのコラボレーションによって価値が生まれる」という部分において「共創」と共通するが、一連の流れでファンベースそのものが拡大する(従来とは異なるクラスターも獲得できるようになる)ところまでを視野に入れている点において「共創」とはやや異なる一面を持つ。似ている側面と異なる側面が同居している、という意味合いも込めて(および音楽に関わる言葉であるということも考慮しながら)同音異義語を冠した。

>>

次回はこの「協奏のサイクル」を下敷きにして、夏フェスが具体的にどういった形で支持層を広げていったかについてもう少し掘り下げたいと思います。

詳細は拙著にて

もし面白いと思っていただけたらよろしくお願いします。アウトプットの質向上のための書籍購入などに充てます。