零細町工場がD2Cを始めたワケ

「零細町工場の社長」です。ブログをはじめて3日目ですがどうにか三日坊主にならないように毎日続けていきたいと思います。

「信念と継続だけが万能である」って布施の立ち飲み屋で隣のおっさんが芋焼酎水割りすすりながら言ってました。その通りなのでしょう。なんせ立ち飲み屋で隣のおっさんが言ってたからな

昨日は、私が家業を継ぐに至った経緯や、弊社がどんな会社なのかについて書かせてもらいました。今日は30数年にわたり裁断加工業をなりわいとしてきたこの小さな町工場が、なぜオリジナルの製品を企画開発および製造販売することになったのかについてつづっていきます。

(ちなみに「自己紹介シリーズ」としてマガジンでまとめていきます。初めての方はそちらの記事も読んでいただけるとうれしいです)

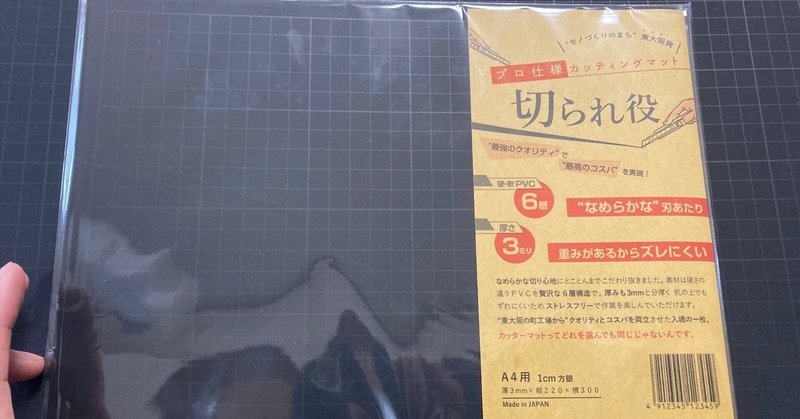

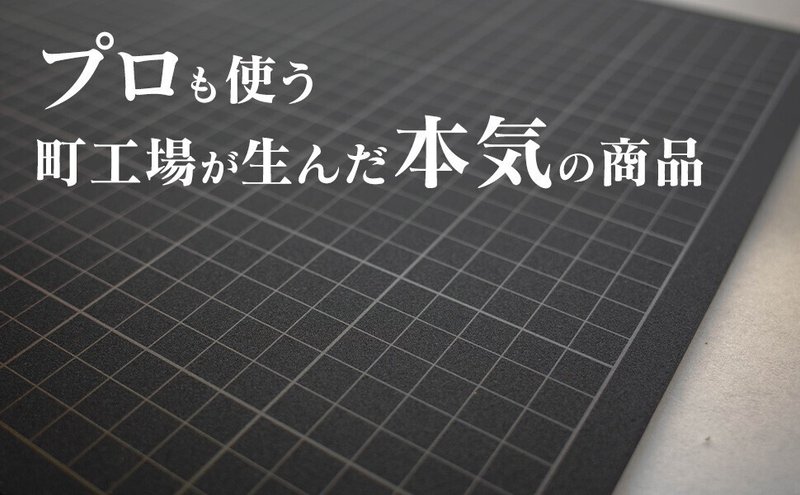

モノづくりのまち東大阪の町工場 “入魂の「カッターマット」”

いうてますけど。まず加工一筋だった弊社がこのたび販売をはじめたオリジナル製品の概要を手短に。

コンセプトは「“モノづくりのプロ”に捧ぐ本気のカッターマット」。

つまりカッターを本気でハード/ヘビーに使っているプロやハイアマチュアに選んでもらえるような高品質なカッティングマットです。

名を『切られ役』と申します、以後お見知り置きを。

(製品には様々な“こだわり”や“工夫”を盛り込んでいますが、それはまた明日以降にでも…)

「下請け加工」から「製造販売(D2C)」へ、一体なぜ

本題です。弊社は細々とではありますが誠実に堅実に、手や体を動かし汗をかきながら、「裁断」という「モノづくりの“一工程”」をになってきました。両親の世代からそれでご飯を食べてきたわけです。“楽して金儲け”とか“うなりあがるほど金儲け”とかでは全然なく、それでもそのなりわいで私やきょうだいを立派に?(身長だけが184cmといちおう立派です)育ててくれたわけです。

上場するような大きくて立派な会社に属してなくても、小さな商店や町工場で真面目に働いて、家族みんなが食べて子供も一人前に育てられる小さな経済圏みたいなのが一昔前までは成立していたのかもしれませんね。いまはどうでしょうか、とは言いません。時間は戻らないので

でも私はこの小さな家業を継ぐ道を選んだわけです。従業員さんも雇いました。働いて対価を得ることで、自分と家族と従業員さん(とその家族)が食べていける“ささやかな経済の循環”を成立させなければいけません。その責任が私にはあります。

え、つまり何が言いたいん

ですよね。いよいよ本題の本題です。恥を忍んで告白すると加工の仕事が直近1年で激減しているのです。弊社が製造に携わってきたモノ自体の需要が減っているのでしょうか?確かにその一面もあるかもしれませんが、原因は必ずしもそれだけではなさそうです。

端的に言うと、仕事がよそに流れているのです。国内の別の会社ではなく、アジア周辺国の企業に。“規模の経済”で「単価」で負けまくってるのかもしれません。その単価の差をくつがえすほどの「品質的な優位」も築けてなかったのかもしれません。そこは大いに反省するところでもあると痛切に思います。

でも思ってるだけでは、おまんまは食べれません。仕事が減っているのです。何かしなければ。それも道を打開できる特別に有効な何かを。それも結構速めに。

数ある選択肢の中から私たちが選んだ道が、自社製品を作って売ることだったのです。いままで製造の一工程に携わってきた(つまりよく知っている)製品を、自分たちの技術と知見と感性を大切にしながら自分たちで作って売ってみよう。そのような決断をしたわけです。やったことないけど。

「仕事がなくてくじける人間と、仕事がなくても自分は何かできると信じる人間がいるー」

布施の立ち飲み屋で隣り合わせたおっさんではなく、ウォルト・ディズニーがかつてそう言っていたそうです。私も自分を信じている方の人間です。少なくとも今はまだ

今日も長くなってしまったのでこれぐらいにしておきます。明日はそろそろ製品そのものについて書きたいと思っています。本日もお付き合いいだきどうもありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?