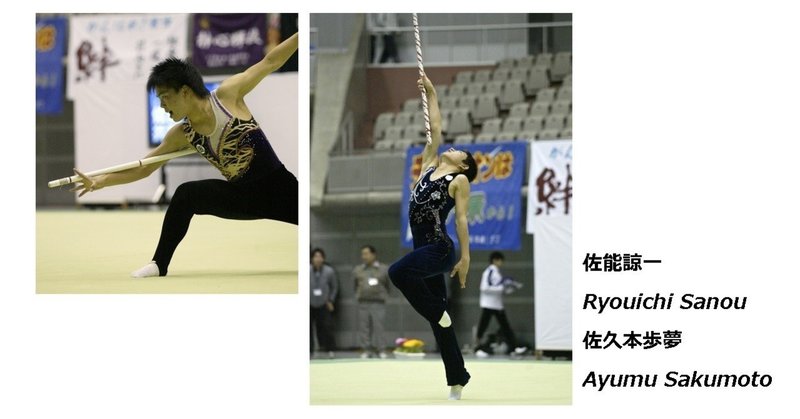

2011全日本選手権「若き才能」

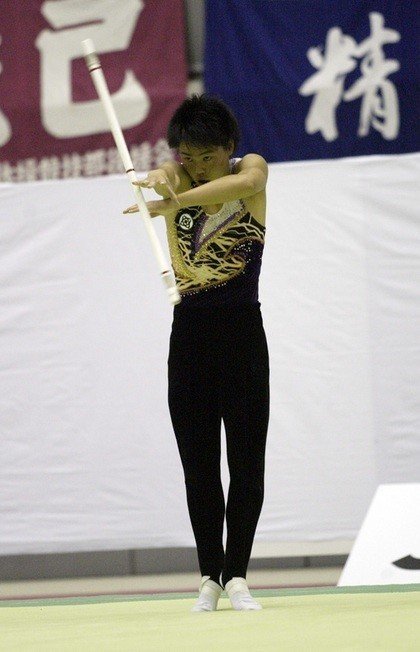

●佐能諒一(井原高校)

全日本選手権での、佐能の1種目目・スティックは、鬼気迫る演技だった。まだ高校2年生の、フロアからおりればごく普通の素朴そうな子が、演技に入り込むとどうしてこんな風に化けるのか? と信じられない気持ちにさせる演技だった。

このスティックでは、インハイでもノーミスで9.250を出している佐能だが、たしかあのときの演技は、ところどころ足元が決まりきれないところがあったように思う。大きなミスはなかったため、点数は出ていたが、おそらく納得のいく演技ではなかったんだろう、とこの全日本での気迫あふれる演技を見て思った。

この大舞台に、彼はリベンジを懸けている! そう感じる演技だった。

佐能の演技には、細かい動きが多い。それだけに音楽との一致や表現の深みなどはあるが、ちょっとしたずれや狂いは出やすいのではないかと思う。観客から見れば、「すごい!」演技でも、本人が目指してきたものには届いていない、ということもあるのだろう。

しかし、この日のスティックは、終わった瞬間、「よっしゃ!」とばかりに力強いガッツポーズが飛び出し、フロアから出ていく足取りも跳ねるように軽かった。本人も大満足! の演技だったようだ。

それはそうだろう。

このレベルの技術と表現力をもち、それを全日本の舞台で発揮できるというのは並大抵ではない。それを彼は成し遂げたのだから。

スティックは、9.250。種目別で見れば11位という素晴らしい成績だった。しかし、彼は、点数以上のものをいつも見せてくれる。そこが非凡だと思うのだ。

彼の作品には、おそらく指導者やOBなどの手は加わっているのだろうとは思うが、たとえ「与えられた作品」だったとしても、こんなに凝った作品を、ここまで自分のものにしてやりこなすことは、そうそうできるものではないと思う。

まだ、高校2年生なのだが、彼の演技からは「妖気」すら漂ってくる。大学生や社会人になって、人の心をつかんで離さない演技を見せてくれる選手たちが共通してもっている「訴える力」を、この年齢ですでに持っているところが、末恐ろしくさえある。

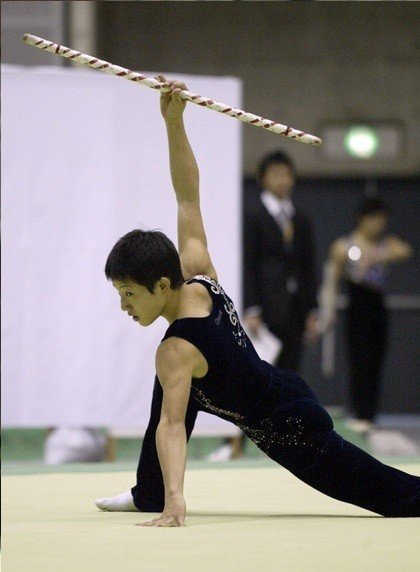

●佐久本歩夢(君津新体操クラブ)

佐能の演技に対するメモには、何回か「老成」という言葉があったが、同じ「老成」という言葉が、書かれていたのが、この佐久本である。佐能よりさらに若い中学3年生なのに、「老成」とは…。失礼なようだが、実際に演技を見ていて、そう感じてしまったのだ。

「老成」という言葉には2つの意味がある。

1 年をとり経験を積んで、熟達していること。また、そのさま。

2 年齢のわりにおとなびていること。

佐能や佐久本に対して感じる「老成」は、2の意味のほうになるが、1にも通じるところがある。本来なら「年をとり経験を積んで」はじめて達する域に彼らがいるように見えるのだ。

もちろん、未熟な点はまだまだある。しかし、こうも「経験を積んで」見えるのは、おそらく彼が、自分のしっかりした意思をもって、新体操のことを考えながら生活してきた時間が、年齢以上に長いからなのではないかと想像する。

中学や高校で新体操を始めて、最初は「部活だから」くらいの濃度でやっていたという子とは、佐能にしても佐久本にしても違うのだろうと。おそらく彼らは、小学生のころから、「新体操の魅力」にとらわれていた。そうなる環境にいたのだと思う。

だからこそ、単に体をつくり、技術を磨くだけでなく、「人の心に訴える新体操」にはどうすれば近づけるか、幼いなりに考え、工夫してきた時間が長いのだと思う。

だから、中学3年生にして佐久本の演技は、「老成」している。

それは決して悪いことではない。

技術や身体能力は、この先いくらでも伸びていくのだから。

男子新体操に限らないが、芸術スポーツと言われるものに身を置くならば、最後には「こうしたい」「こう見せたい」という気持ちの強い選手の演技こそが、光ると思うのだ。得点や順位とはまた別の部分で、人の心に残るのは、そういう選手だ。

佐久本歩夢には、その可能性をおおいに感じる。

すでに何回か見てきた選手だが、今大会でより強く感じた。

それは、佐能も同様だが、全日本選手権という最高峰の大会で、社会人や大学生のキラ星のような選手たちの中に混じっても、「訴える力」という点では、なんら見劣りがしなかったからだ。

できないことや苦手なことは、これから克服すればいい。

彼らにはまだたっぷり時間がある。

ただ、彼らの「もっているもの」を、この先ずっとなくさないでくれれば、と思う。思春期にはいろいろなことがある。今までのように新体操一途ではいられない時期もくるかもしれない。

が、彼らは今、こんなにも「新体操に魅入られている」のだから。新体操への情熱が薄れる時期があったとしても、今の気持ちを思い出してくれればいいなと思う。

そして、もっともっと磨かれたときに、彼らがどんな選手になって、どんな演技を見せてくれるのか、私はそれが楽しみでならない。

<「新体操研究所」Back Number>

20年近くほぼ持ち出しで新体操の情報発信を続けてきました。サポートいただけたら、きっとそれはすぐに取材費につぎ込みます(笑)。