レイノルズ数〜橋をつくる前に模型で実験できるようになる〜

レイノルズ数とは

流体力学には、量を無次元化する文化がある。

レイノルズ数は2つの力、粘性力と慣性力の比を表した無次元量。

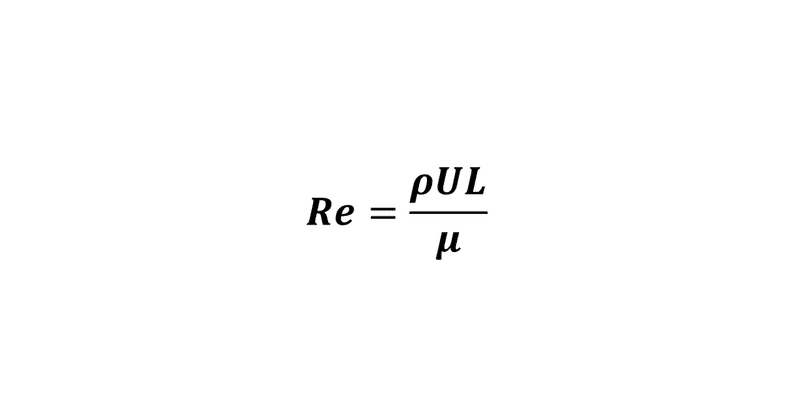

(慣性力)/(粘性力)という形になっている。次のような式で表される。

代表長さLの選び方

レイノルズ数を計算するときに迷うのが、代表長さをどこの長さにするかだ。例えば、円管内流れを考える。代表長さを①直径にするのか、②半径にするのか、③円管の長さにするのかと迷う。

結論から言うと、どれを代表長さとしてもよい。どれを代表長さに選んでも、考えている現象自体は変わらず、無次元化してある値を元の次元を持った値に戻せば同じ値になるからだ。しかし、他人と議論をする際に、人によって代表長さの選び方が異なっていては不便だ。そのため、実際には次のように選ばれることが多い。

③円管の長さは代表長さとして選ばれることは少ない。なぜならば、円管の長さが長くなっても短くなっても、それほど管路内の流れは変わらないからだ。

①の直径は、工学分野で選ばれることが多い。

②の半径は、数学をやる人たちに選ばれることが多い。円筒座標系で考えるときに便利だからだ。

しかし、一度代表長さを決めたら、計算の最後まで変えてはいけない。また、どこを代表長さとしてとったのかを明記することが大切だ。代表長さの取り方を変えれば、層流から乱流に遷移する臨界レイノルズ数も変わるからだ。

レイノルズ数が等しければ同じ流れ

二つの流れのレイノルズ数が等しければ、幾何学的に相似なものの周りの流れは、幾何学的・力学的に相似になる。この原理を使えば、実際の大きな橋を作る前に模型で実験して、橋をその形にして橋が水に流されてしまわないかを確認できる。まず、「実際の橋の大きさ・川の流れの速さ・水の密度と粘性係数」から、実際の橋でのレイノルズ数を求める。次に、その実際の橋でのレイノルズ数と、「模型の大きさ・実験時の流体の速さ・実験で使う流体の密度と粘性係数」から求めた模型でのレイノルズ数が等しくなるように「模型の大きさ・実験時の流体の速さ・実験で使う流体の密度と粘性係数」を設定する。このようにして、レイノルズ数を実現象と等しくして実験をすれば、その橋の形で橋が壊れるのかどうかを模型で確かめられる。

まとめ

レイノルズ数は粘性力と慣性力の比を表す。流れが相似かどうかを比べる指標となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?