Photo by

honey_manya

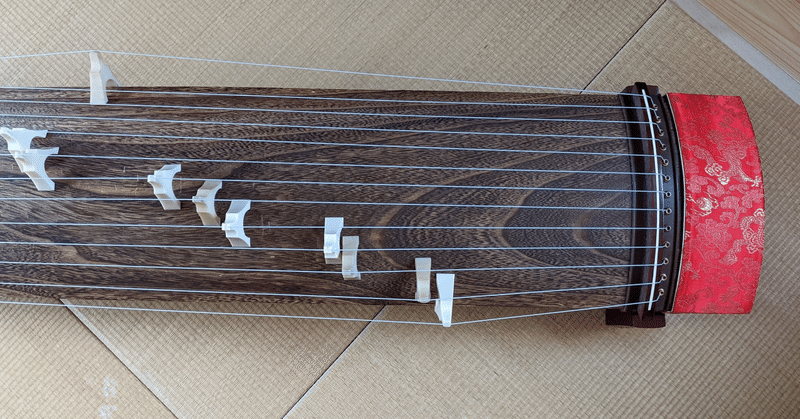

日本音楽にふれる その2

箏曲の授業が終わりました。たった2時間ですが、和楽器にふれる時間はとても貴重でした。難しかった〜と言いながらも、楽しそうに演奏している生徒たち。何かができるようになることに、どこか満足そうな感じでした。

暗号?

これは箏曲の楽譜です。

筝は通常13本の弦の楽器を使います。

座って奥側から、

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 斗 為 巾

と、弦に名前が付いています。

楽譜の最初の部分は、「七 七 八」とあるので、七の弦、七の弦 八の弦

というように、弦を弾いていきます。

ギターのタブ譜に近いでしょうか?

◉という記号は、一拍お休み、休符になります。

巾の隣りカタカナのヲがついているときは、半音下げるという記号です。

この場合、左手で弦を半分くらい押しながら、右手で弾くことになります。

この半分くらいの加減が意外と難しいのです。自分の耳を頼りに、音を調節しなければなりません。

普段なら、五線譜を見ることが多く、このような楽譜を目にするだけでも、新鮮な気分になります。また、自分で音を調節して作り出すことも、ピアノとは違った感覚が得られます。

音楽って本当に奥が深いですね。

今度は、ウクレレとカリンバにチャレンジしてみたいです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?