双葉町に「希望」はあるか

先日、双葉町役場の方に案内され、双葉町の帰還困難区域や中間貯蔵施設の敷地のなかを案内して頂いた。復興が進んでいる、帰還が進んでいる、福島はかつての姿を取り戻しつつあるというポジティブな記事を目にして誇らしく思う自分の頭を強く引っ叩きたくなるほど、そこには7年半という時間が重く重く積み重なっていた。

子どもたちの混乱そのままにランドセルが置きっぱなしになった小学校。避難者を受け入れたままの中学校や福祉施設。重力に抗うことを諦めたように斜めに倒れたままの街並み。水を与えられることなく枯れ果てて真っ白になった観葉植物。それとは逆に、むしろ生命力を爆発させる植物たち。そのコントラストが、「そこに紛れもなく人が存在していたこと」と「この7年半の間、暮らしが断絶してしまったこと」をはっきりと言い表していた。

双葉町役場から南を見下ろす。この写真に見える場所、その全てが中間貯蔵施設になるそうだ。土地を手放した人、約束どおり30年間だけ貸すという人(中間貯蔵施設の廃棄物は30年経ったら県外に移動させることになっているため土地を元通りにして返してもらえることになっている)、さらには手放すこと自体を拒む人。見えるようで見えないそれぞれの決断は、住民を疑心暗鬼にさせ、分断してしまっているのだ役場の方はおっしゃっていた。

いたるところに廃棄物関連の施設が建てられている。槌音はけたたましい。けれどその槌音は、この地を「処分場の町」にする音でもある。復興を進めるために受け入れなければならない廃棄物。地元の人たちがそれを受け入れるのは決して賠償金のためではない。町のため、国のためでもある。悲壮な思いは、これまで福島の電気を使ってきた人たちに伝わるだろうか。

原発から3キロ以内に位置するため、すぐに生徒たちが避難した双葉南小学校。地震が起きた瞬間の状態がそのまま残されていた。あの日は、ワックスがけが行われていたそうだ。雑巾が、本当に「そのまま」、床に置かれていた。ため息だけが、誰もいない校舎に静かに響いていく。

子どもたちは上履きのまま一旦校庭に集められ、迎えに来た保護者に引き取られた。その後、双葉町の子どもたちは家族とともに西に逃れ、避難先を転々としながら、最終的に役場ごと避難した埼玉県加須市などに逃れることになる。小学生の子どもたちのこの7年半の労苦を思うと言葉が出てこない。卒業もない。引っ越しでもない。お別れの言葉も、新天地での活躍を祈る言葉もなく、生活がむしり取られてしまった子供たち。

避難先で、毎日不安だったろう。ランドセルも、体操着も、笛も教材もノートもペンも、ここにあるのだから。何かが欠落し、奪われた状態で楽しい新生活など送れるものか。避難先で使い古したランドセルを使わせてもらった子どもたちもいたそうだ。けれど、ランドセルは子どもにとって自分自身そのものであったはずだ。ならば、借り物のランドセルで送る小学校生活そのものが、自分の体から引き離されたような日々の積み重ねであったに違いない。

双葉北小学校。窓際にはたくさんの植物が置かれていた。きっと、震災が起きる前は、その緑が印象的な学校だっただろう。しかしその全てが白く枯れ果てていた。水をやる子どもたちがいなければ草木は枯れる。7年という時間の流れは、緑の葉をここまで白くしてしまうものなのだ。葉の白さにハッとさせられた。窓の外に見える緑とのコントラストが悲しかった。

双葉町民が避難する3月12日の午前中まで、双葉北小学校は市民の避難所だった。教室には、そのままの状態でストーブやマット、座布団が置かれていた。埃の臭いが、やはりこの7年半の時間を伝えてきた。無人の教室の人の痕跡から、生活をいきなりむしり取られた人たちの混乱が蘇ってくる。

双葉町民へのアンケートによると、帰還を望んでいるのは住民の1割程度。住民の6割は、新天地で新たな家を構えたそうだ。7年半の時間は、それだけ多くの人たちのから「ふるさと」を奪ってしまったということだ。新天地で過ごす時間のほうが長くなりつつある子どもたちも増えたという。これから町の未来を担うべき若い人たちにとって、この双葉はふるさとではなくなりつつある。

住宅地のそばにも暴力的に立ち現れる中間貯蔵施設の建設予定地。となりの大熊町と合わせて16平方キロメートル。双葉町には、このうち6平方キロメートルにもわたる中間貯蔵施設が作られることになっている。墓地や神社などはそのまま。窪地や台地などの地形もできるだけ現状のまま工事は進められるという。

誰々は土地を売った。誰々は土地を売らないと言っていたのに売った。誰々はいくらでこの土地を売り払った。自治体の地域開発によくある話もきっとあるのだろう。国や県による開発はいつも「カネ」で地域を分断し、「土」や「暮らし」を否定していく。中間貯蔵施設がもたらすものは、双葉町を豊かにするだろうか。

双葉町は、「災害時の避難をどうすべきか」という現実的な問題もまた提起している。現場がそのまま残されているからこそ、現実に引き寄せて考えることができる。

地域に暮らす高齢者、ひとりひとりに声をかけ、車に乗せ、避難させる。それをできる人たちは、地域に何人いるだろうか。備えは、役割分担はできているだろうか。避難者を受け入れる場所には食料はあるだろうか。避難所のトイレは様々な人たちに配慮されているだろうか。弱者を切り捨てずに避難させるにはどうするか。外国語での情報発信はどうするのか。目の見えない人、耳の聞こえない人に情報をどう届ければいいのか。現場が残されているからこそ、次々に問いが生まれる。

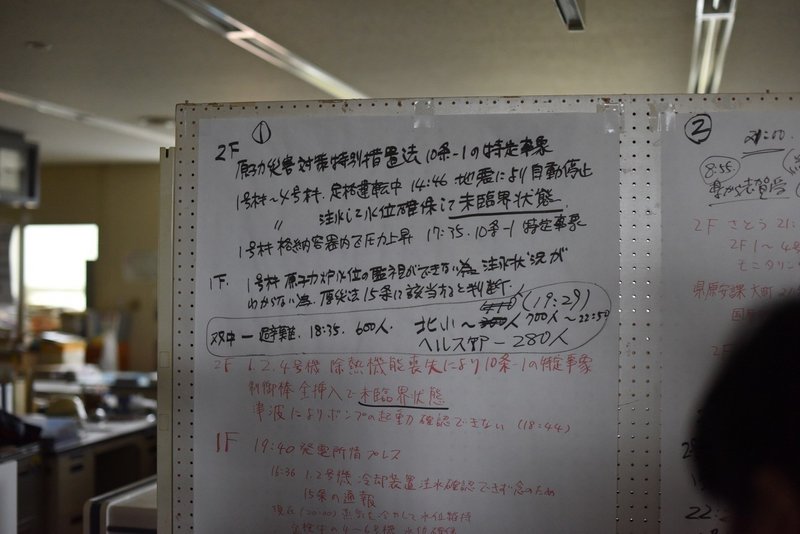

双葉町役場に残されていた、当時の記録。実はこれは「レプリカ」であり、本物は筑波大学が保管しているそうだ。紙質まで同じものを使っている。当時の混乱がよみがえり、思わず心臓の鼓動が速くなった。こうした記録をいかに残すのか。アーカイブはどのように行われるべきか。そうした問いもまた、双葉町には蓄積されている。

この町は、頭を使って考えなければならない情報が多すぎる。目で、鼻で、耳で捉えなければならない情報も多すぎる。そして考えるべきことはどれもちっぽけな自分が考えるには大きすぎる。だから、自分ひとりが考えたところで仕方がないとも思える。しかし、双葉町の被害は人がもたらした人災でもあるだろう。その意味では、どれほど自分の存在が小さいと思ったとしても、私たちに関わりのある問題であるはずだと思う。それぞれが問いを持たねばならない。そして、考えることをやめてはいけない。

視察していて一番苦しかったのは、私たちは本当に双葉町や大熊町のことを考えてきただろうかという、偏頭痛のように繰り返しやってくる自問だった。いわきからせいぜい車で1時間半の、知り合いや友人が過ごしてきた町。私たちはそこに暮らしてきた同胞の思いを知ろうとしてきたか。辛さや苦しさを分かち合おうと思ってきたか。

私たちは、それぞれに都合のいい「福島」や、都合のいい「被災地」の声だけを聞こうとしてこなかったか。政治的な思惑も、データやエビデンスも届かないこの現実を前にすると、いかに自分の語る福島が断片的であったかを改めて突きつけられる。7年前と変わらないようで猛烈に時が進んでいるこの町の風景が突きつけるものは「言葉にならなさ」にほかならない。

しかしその「言葉にならなさ」は、私たちを「答え」ではなく「問い」の方向へと引き戻してくれるものでもある。過言であることを承知で敢えていうならば、その「言葉にならなさ」を共有することは、もしかしたら、引き裂かれたものを縫い直す、わずかばかりの希望になり得るかもしれない。

今はそう思い込んでおくしかない。そしてまたこの地を訪れ、言葉にならなさに打ちひしがれながら、それでも言葉にしながら、共に考えていきたい。こんなことしか書けないのが自分でも悔しいけれど、それを忘れていいものだとも思えないから、こうして書いておく次第である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?