調号の覚え方:キーと音名の関係について

音楽を作る上で重要なキーと調号、そしてキーに対応するメジャースケールと、それに含まれる音名について、図表を交えて説明しています。

「かしこい音楽理論①」シリーズの第4回にあたります。第3回までで説明したインターバルの知識を前提とするので、もし学んでないようなら予め学んでおくと読みやすいでしょう。

シリーズ一覧はこちら。

今日覚えて帰ってもらうこと

・キー

・調号

・メジャースケール

同じ音程を繋いでみよう

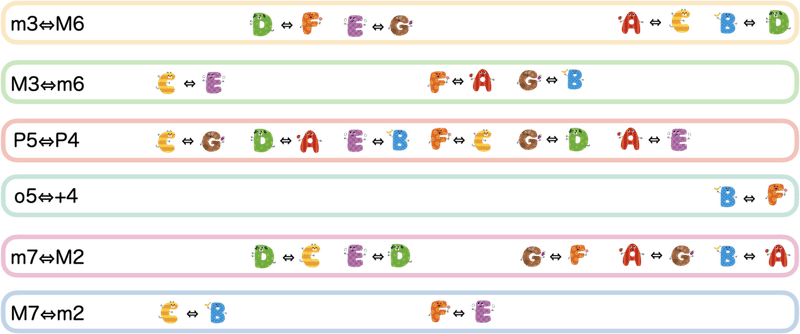

前回、このような図を出しましたよね。これらの関係を繋ぎ合わせていくと、色々な音の並びを作り出すことができます。

遊びのように思えちゃうかもしれませんが、まずは騙されたつもりで肩肘張らずにこれに付き合って下さい。

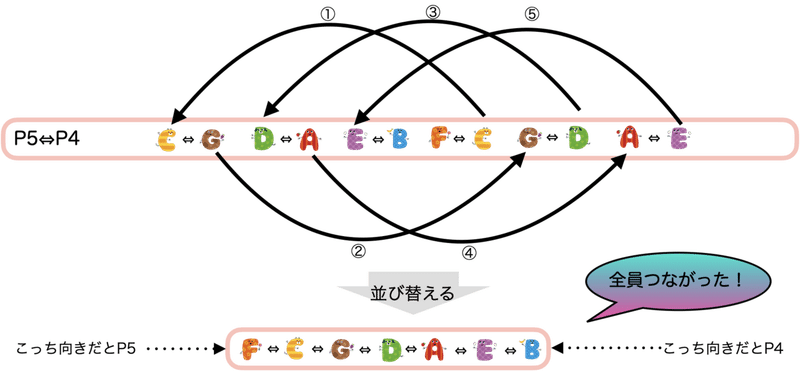

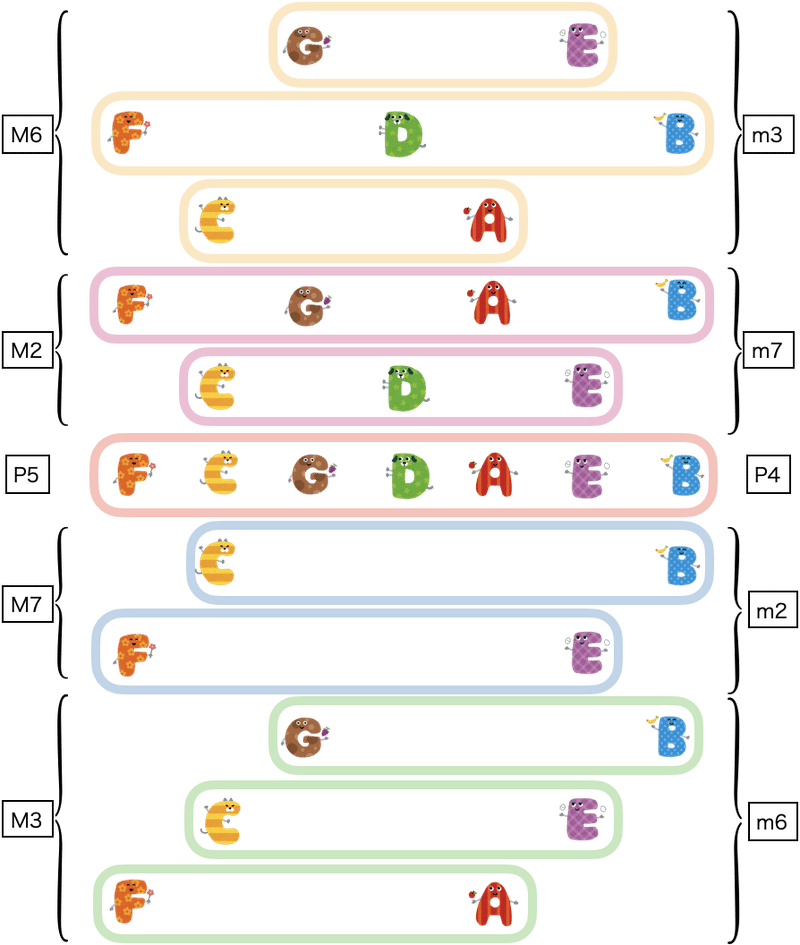

まずは、同じ枠の中に最も多くの人がいる、P5⇔P4を見てみましょう。

このように、全ての幹音の皆さんをひとつに繋げる事ができました。

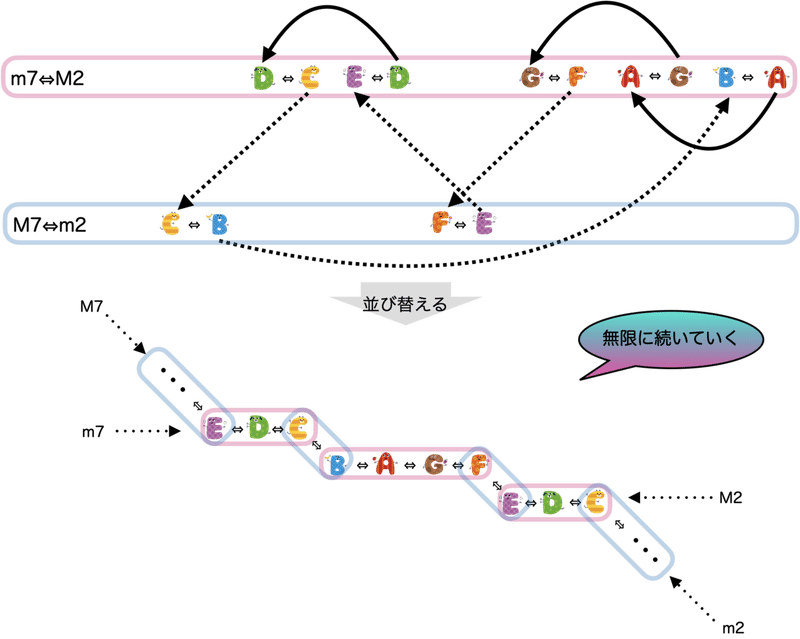

次に多くの人がいるのはm7⇔M2です。これも同じように繋げちゃいます。皆さん知っての通り、幹音全ては繋がりません。それでは勿体ないので、間にM7⇔m2の人たちを挟んでしまえ、ということをします。

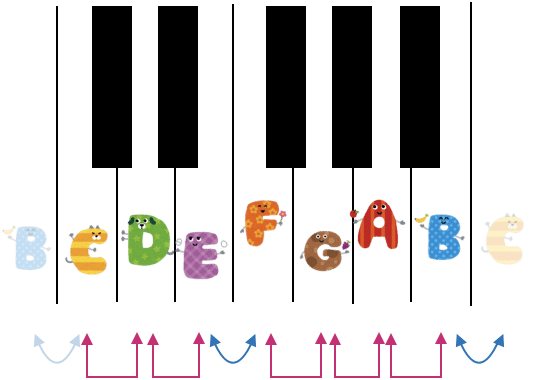

こんなものは白い鍵盤を上から順番に取っただけのものです。見にくかったらこれの代わりに全音と半音の図でも見といて下さい。

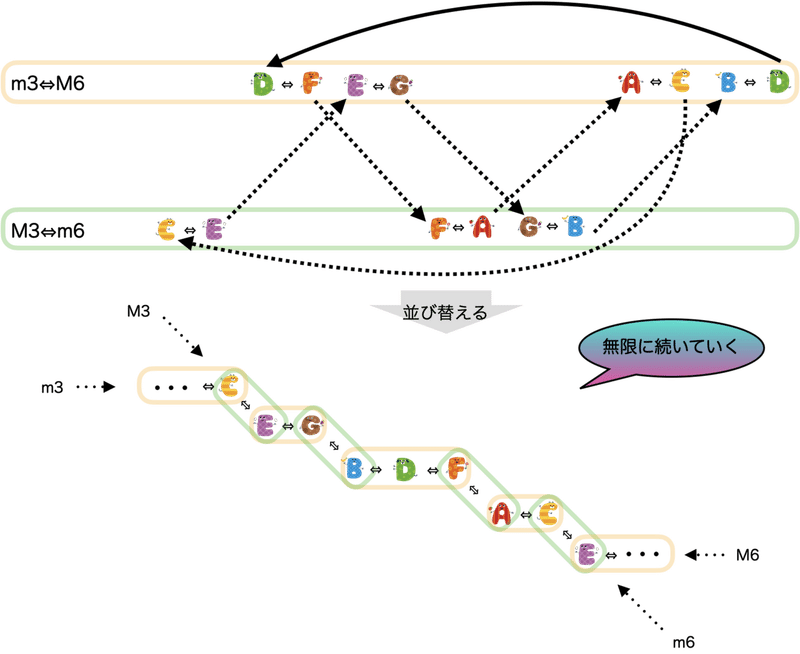

懲りずにさっきと全く同じノリでM3⇔m6とm3⇔M6もやります。

ともかく、全く同じ音程で繋げられる音たちのパーツをこのように並べてみました。位置を揃えたかったので前後(転回)のことは気にしませんでした。

こうしてみると幹音は綺麗な法則で並んでいるのだなぁってことがなんとなくわかるでしょうか。

ものすごく雑にいってしまえば、こういう音と音の関係の構造体が今回説明する「キー」というものです。いきなりでびっくりですね。

key of C(:C):白い鍵盤

音楽というのは音の響きの綺麗さを扱うってところから始まったものなので、音楽理論というのもそこからスタートです。そういうわけで、音名にしてもインターバルにしても、P4とP5のように互いによく混ざって響き合うインターバルで繋がれた7人の幹音たちが基準でした。

彼らが住まう場所として用意されたものが、白い鍵盤のそもそもの由来です。

鍵盤の鍵の部分のことを英語でキー(key)と呼びます。そして7人の幹音たちが住まう白い鍵盤、または白い鍵盤に住まう7人の幹音たちの組織のことを指して、これを「key of C」という名前で呼び表します。

key of Cというキー名はCさんを代表としてその名前を取った組織名なのですが、FさんやDさんやBさんが代表にならない理由については今は察する程度に留めておいてください。

また、key of Cは:Cと略記されます。

これまでさんざん幹音という言葉を使ってきましたが、かしこい音楽理論では、今後は「幹音」という書き方をせず、:Cとだけ書くことにします。「:」というのはキーを書き表すためのシンボルです。

せっかく覚えたのに残念ですが、「幹音たち」=「:C」ということはいつまでも忘れないでいてあげてくださいね。

トライトーン

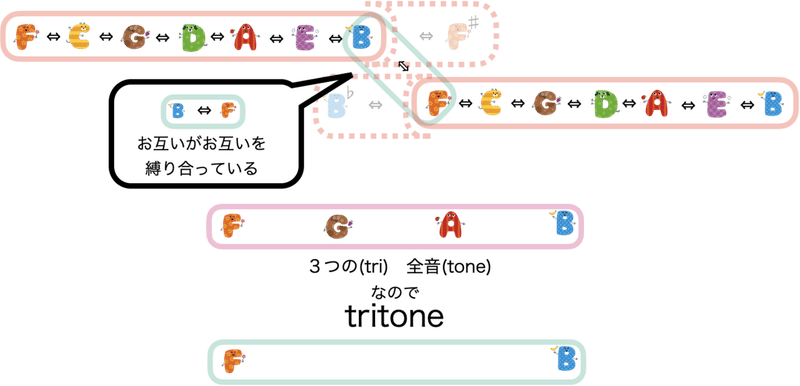

かしこい人はお気づきかもしれませんが、F→BとB→Fの関係、すなわち+4⇔o5については触れませんでした。別に悪気はなかったんですが、これは最後に触れたほうがいいのかな〜と思ったのでそうしました。

FさんからP5で人を繋げていって、7人目のBさんの次に進むと、既にできた音と半音で挟まれる音が生まれてきてしいます。BさんのP5はF♯さんで、これはFさんとGさんに半音で挟まれてしまいます。

また、BさんからP4で人を繋げていって、7人目のFさんの次はB♭さんで、これはAさんとBさんに半音で挟まれてしまいます。

半音に挟まれる音はあまりに生々しすぎるので7人目でやめとこうね、となってできたのが:Cです。

ともかくそういうわけで、FさんとBさんがP4⇔P5で繋がる関係の端っこ同士という関係になります。実はそれが+4⇔o5という関係です。

F→B(+4)とB→F(o5)は、度数こそ違いますが、転回しても距離が変わらない特別なインターバル同士の関係です。このユニークなインターバルのことをトライトーン(tritone)と呼びます。意味はそのままですが三全音とも呼ばれます。

単にトライトーンとだけいうとき、o5⇔+4のどちらかを区別せず、6半音の距離であるということを意味しています。

F⇔Bのトライトーンという関係は:Cでただひとつの関係ということで、いってみれば:Cの防壁のように働いています。言ってしまえば、この関係こそが:Cを強く印象づけることになります。これがなくちゃ:Cじゃないよね、というチャームポイントみたいなものです。

別のkeyを導き出す

さて、キーにとって唯一のトライトーンをいじくることによって、元とは異なるキーを導き出すことができます。

第3回でやったように、o5の関係にある二人のうち高い方に♯をつけると半音広がってP5になり、+4の関係にある音のうち低い方に♭をつけると半音狭まってP4になります。これによって:Cとは異なる新たな関係の構造を作り出すことができます。

B→Fのo5から、Fさんに♯をつけることで半音広がって、B→F♯はP5となります。こうなると、:C唯一のトライトーンであるB⇔Fが失われる代わりに、C⇔F♯という新たなトライトーンが生まれます。これは:Cとは異なるキーです。

このキーのことを:G(key of G)といいます。キーの代表が、:CのCさんからみてP5になるGさんになります。

同様に、F→Bの+4から、Bさんに♭をつけることで半音狭めて、F→B♭はP4となります。こうなると、F⇔Bのトライトーンが失われる代わりに、E⇔B♭という新たなトライトーンが生まれます。

このキーのことを:F(key of F)といいます。キーの代表が、:CのCさんからみてP4になるFさんになります。

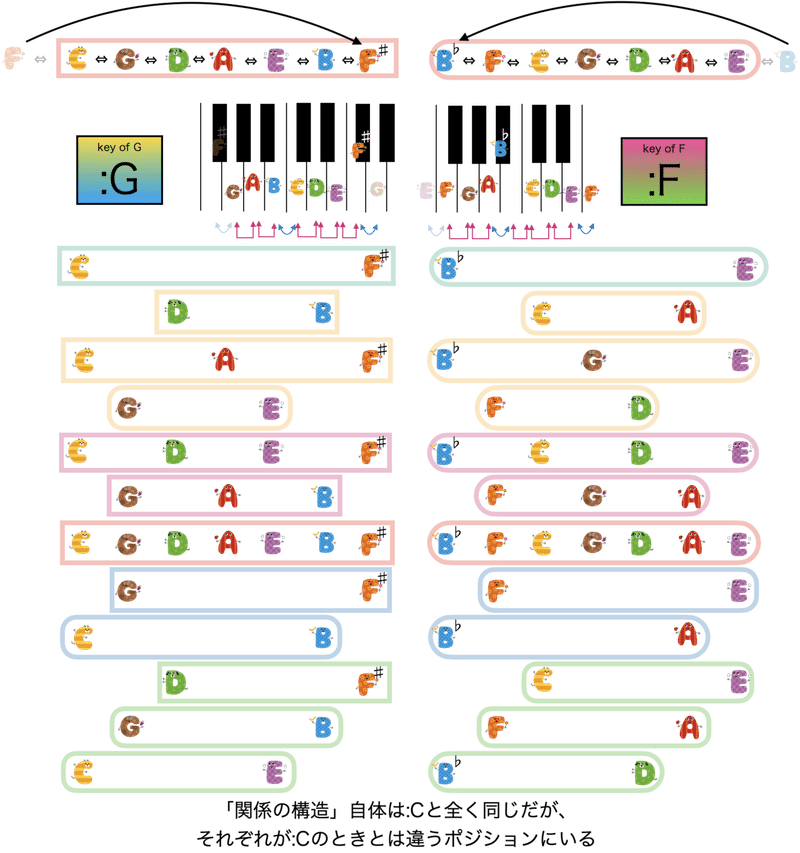

これらのことを表したのが以下の図です。

こういった操作の連続で、:Cと合わせて全部で15コのkeyを作り出すことができます。半音ではなく全音移動するダブルシャープやダブルフラットという特殊な変化記号を使えばさらに多くのキーを考えることができるのですが、あくまで♯と♭のどちらかのみを使うキーは15コになります。

調号

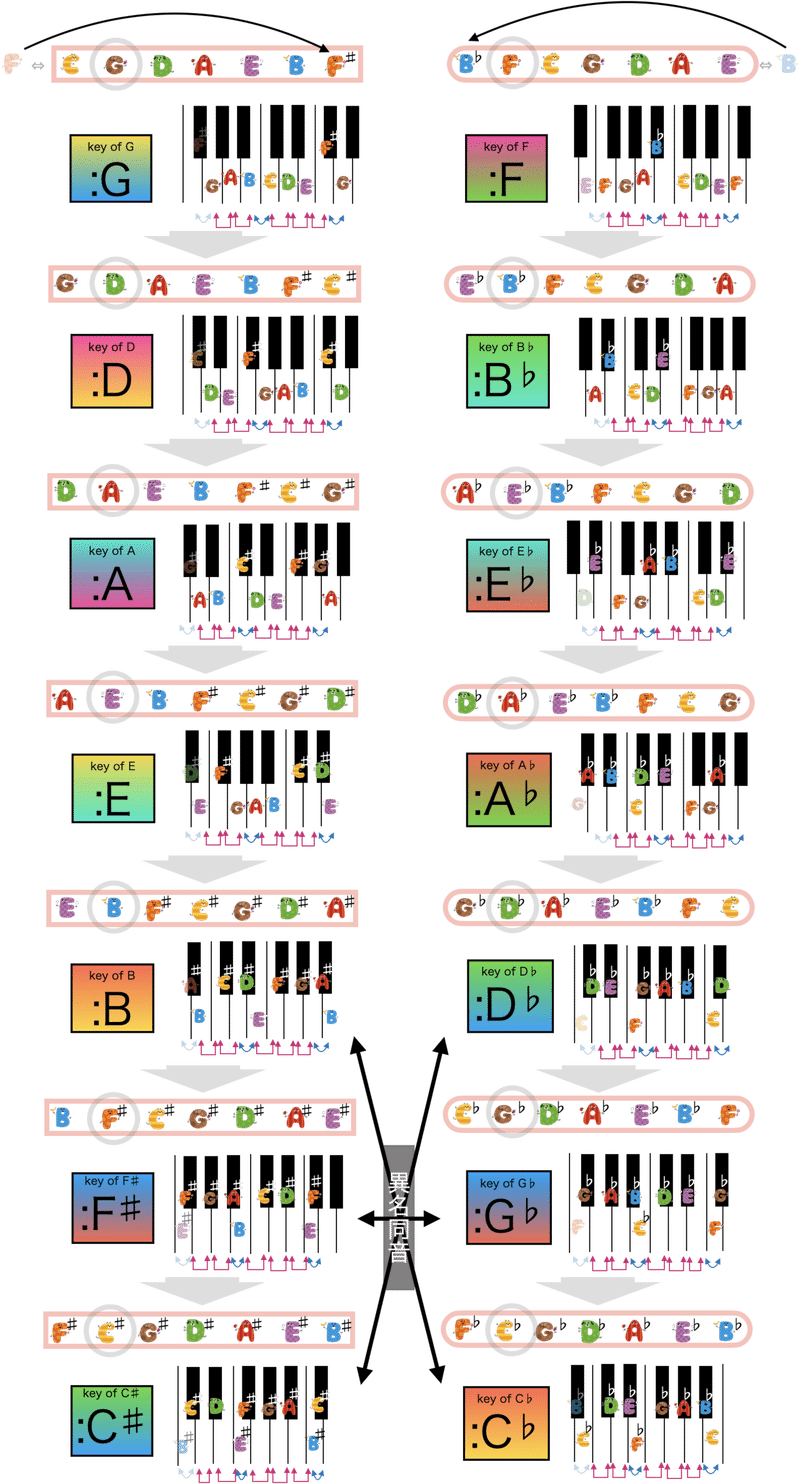

:C以外の14コのキーを以下に表します。

全てのキーにおいて、全音と半音の並び方が全く同じになることがわかります。

:C以外のキーには、そのキーにとって特有な変化記号がつくことになります。この場合につく変化記号のことを、調号といいます。キーシグネチュア(key signature)とも呼ばれます。調というのはkeyの訳語です。

キー同士の関係

音同士の関係をインターバルとして呼び表してきたのと同じように、キー同士の関係も呼び表すことができます。

基本的には、キー同士の関係はインターバルと全く同じように言い表されます。あるキーの代表者から見たもうひとつのキーの代表者のインターバルが、そのままキー同士の関係を言い表すことになります。

例えば、「:Cの半音上のキー」といえば、Cさんのm2であるD♭さんを代表にする:D♭、または♯したCさんを代表にする:C♯のうちどちらかを指します。

もちろん、D♭さんとC♯さんは異名同音(enharmonic)という関係ですので、:D♭と:C♯は異名同音調(enharmonic key)と呼ばれます。さっきの図には、14コのキーにおいて異名同音となるキーが3組だけあることを示しています。

かしこい音楽理論では、キー同士の関係を呼び表すとき、インターバルの名前にキーのシンボル「:」をつけることでキー同士の関係を書き表すことにします。

たとえば、:Cに対する:D♭の関係のことを:m2(key of minor 2nd)と呼びます。「m2のkey」と言ってることは同じで、ようするに「:」は"key of"の略記だと思っておいて下さい。

実践上、重要な関係となるキーは、:P5と:P4と:m3、それに加えて、あくまで比較としてはあまり重要ではないですが:M6です。

キーには含まれない音を使うとき、:P5と:P4と:m3と:M6の音程構造を部分的に借りてくることが基本的な技法になります。もう少し実践的なところまで進んだら、これも詳しく学んでいきましょう。

もっとかしこい話:key同士の関係の特別な呼び表し方

:P4のことを下属調、:P5のことを属調、:m3ないし:M6のことを同主調、より厳密に、:m3のことを同主短調、:M6のことを同主長調と呼び表すことがあります。とても便利な呼び方で、他の音楽理論のテキストにはこの関係の呼び表し方がよく出てくるのですが、かしこい音楽理論では:のシンボルによる略記で全てを済ますので、残念ながらこの呼び表し方の出番がありません。

しかしこのことを知っていれば他の音楽理論の文章を読むときに役に立つでしょう。

メジャースケール

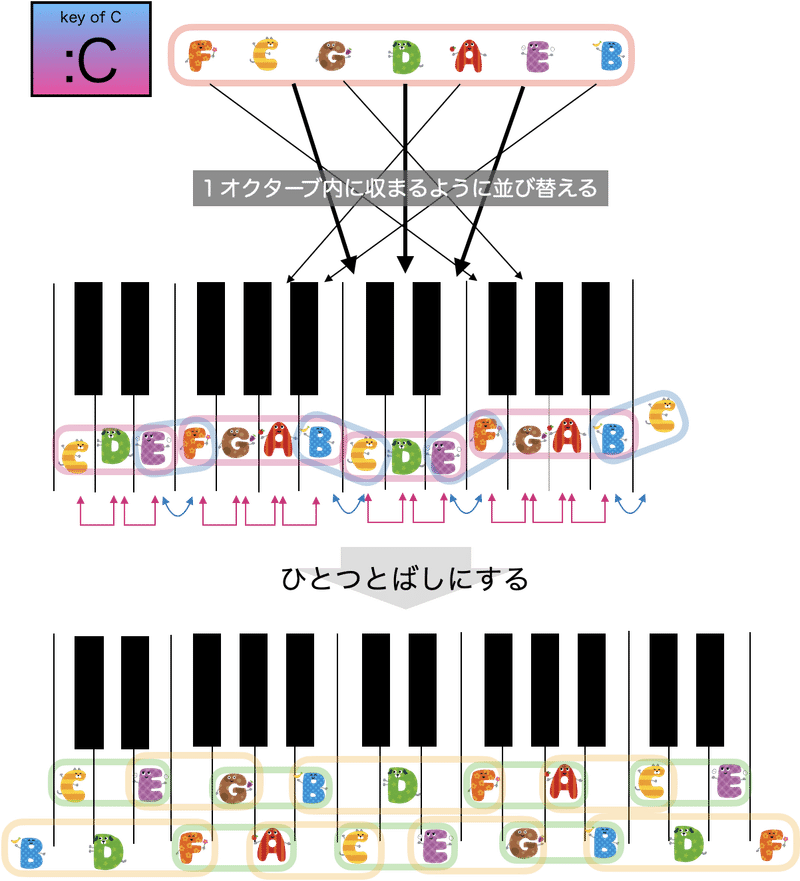

P5⇔P4を基礎とする関係の構造によって繋がれる7音のことをキーと呼わけですが、これを1オクターブに収まるように置き換えた音の並びのことを、メジャースケール(major scale)と呼びます。

これまでさんざん確かめてきた通り、メジャースケール上で隣り合う音は全音または半音のどちらかによって繋がれていることがわかります。

仮に、キーの代表者を第1音とするならば、そこから

全音→全音→半音→全音→全音→全音→半音

という関係をたどって元の第1音に戻ることがわかります。

全てのkeyがメジャースケールの音の並びを持っていることは既に確認した通りで、あらゆるkeyには必ずひとつのメジャースケールが対応しているということが言えます。

全音と半音は、いってみれば転回関係にあるM2⇔m7、そしてm2⇔M7のどちらかであるかを区別しない呼び表し方です。さっきのトライトーンがo5⇔+4のどちらかを区別しない呼び表し方であるのと似たような話です。

言い換えれば、メジャースケールというのは、キーのあらゆる関係構造のうち全音と半音の部分だけに着目した呼び表し方であるとも言えます。

ですから、キーといえばメジャースケールよりも大きな範囲の意味を指す言葉なのだと理解しておいて下さい。

ディグリーネーム:音度名

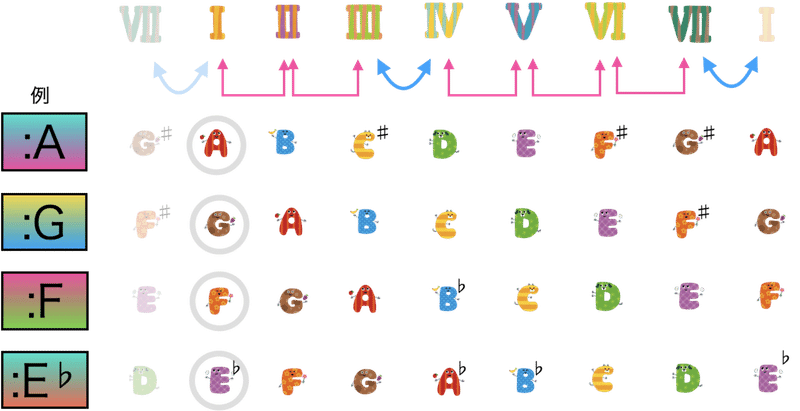

実践では、各音のキーでの立ち位置を表すとき、その音が実際に誰であるかに関わらずスケール上の立ち位置を数えた順番で呼び表すことが非常に多いです。その呼び表し方をディグリーネーム(degree name)といいます。

音階上の名前という意味で階名とも言いますが、より本質的には、第2回でやった度数とよく似た考え方なので音度名という訳語が相応しいと思います。

また、ディグリーネームを割り当てられる前の本当の音名のことを一般に実音名と呼びます。

階名には色んな種類のお作法がありますが、かしこい音楽理論では、keyの代表者名から数えてメジャースケール上の順番に基づいてローマ数字を割り当てるものを使うことにします。余談ですが、このディグリーネームの方式をRoman Numeral Notation(ローマ数字記譜法)と呼ぶらしいです。

わりと重要なことなのですが、ディグリーネームにつく変化記号は、音名につく変化記号とは意味合いが異なることに注意して下さい。

ディグリーネームによって、実音についている変化記号のうち調号にあたるものが隠されることになります。そういうわけで、ディグリーネームにつく変化記号は、必ず「キーから外れてあるよ」ということを示すことになります。

調号とは区別して、キーからは外れる音につく変化記号のことは臨時記号というのですが、つまり、ディグリーネームにつく変化記号は必ず臨時記号になります。

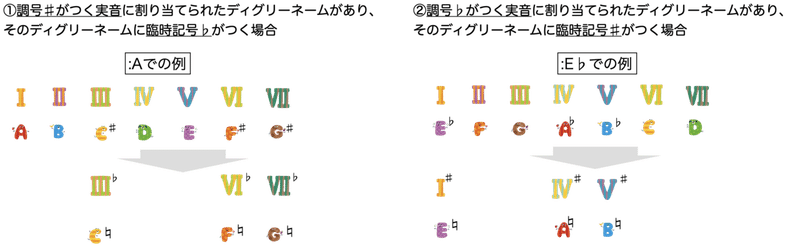

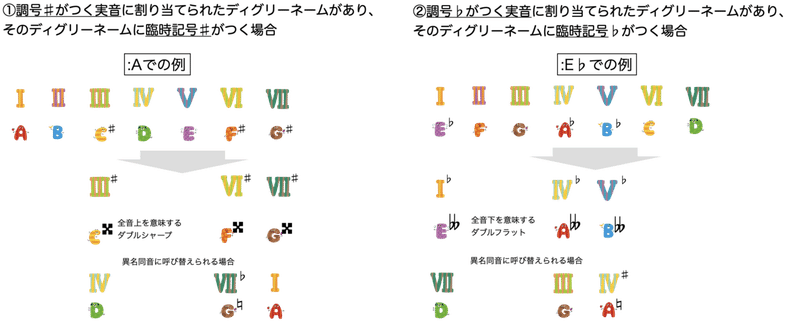

それにともなって、ディグリーネームを実音名に呼び直すときに微妙に厄介な法則があるので書いておきます。

まず、調号と臨時記号が逆の方向に移動するもののときは、♮(ナチュラル)を使います。2種類の場合を以下に示します。

次に、調号と臨時記号が同じ方向に移動するもののときは、ダブルシャープまたはダブルフラットを使います。同様に図で示します。

ただし、見た目のややこしさを避けるために異名同音を用いる場合も多いです。とはいえ、これらのことを気にしないといけない場面というのはごく限られています。

トランスポジション:移調

楽曲の印象のほぼ大部分は、音同士の関係の構造によって成り立つものです。

ですので、十二平均律(参照:番外編「音律」)で楽曲が作られている限り、キー上の関係の構造を保つ限り楽曲の印象の大部分は保たれる、と考えることができます。

もうちょっと簡単に言うと、キーが変わっても音と音のインターバルが残らず全部同じならその曲がその曲だとわかるよね、という考え方です。

その考えに基づき、楽曲に登場する音の全てを、ひとつのインターバルに基づいて一律に上下させることをトランスポジション(transposition)と呼びます。位置の移動という意味で、日本語ではこれを移調と呼びます。

細かい話でごめんなさいなのですが、動詞として用いる場合はトランスポーズする(transpose)、という言い方をします。ややこしければ移調する、という言い方をしましょう。

トランスポジションを用いて、色々な便利なことができます。

最も身近な例で言えば、カラオケのトランスポーズ機能です。自分の声で余裕を持って出せる最高音よりも全音高い最高音がある楽曲は、全音低く移調すると無理なく歌うことができます。

実践では、カラオケでトランスポーズ機能を用いるのと同じように、音域を調節するためにトランスポジションが用いられることが非常に多いです。

そのほかに、楽器特有の仕組みのせいで、特定のキーしか演奏できない楽器があったり、どうしても演奏しにくいキーと演奏しやすいキーがある楽器のためにトランスポーズする場合もあります。

もっとかしこい話:音域による印象の違い

低い音を出すときと高い音を出すときに音や声の出す仕組みに物理的な誤差があり、それが印象の違いに繋がることがあります。すなわち、音域による印象の違いです。

これはトランスポジションで説明している関係の構造(音程の構造)が同じであることにより保たれる印象とは根本的には異なるものです。

この音域による印象の違いを利用した技法もあります。最後のサビ2回し目を半音上(または全音上)にトランスポーズすることによる音域の変化によってそれ特有の印象を与える技法はあまりにも有名です。

これは俗に「ラスサビ転調」と呼ばれるものですが、厳密な定義の上でいえば、転調は「楽曲に登場する音の全てを"一律に"変化させること」とは異なるので、厳密には「ラスサビ移調」と呼ぶのが相応しいのでしょう。

補足資料など

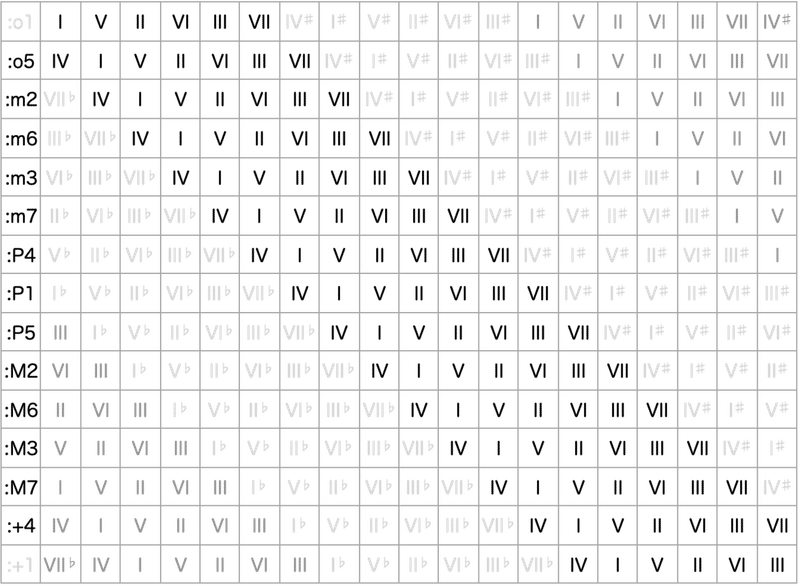

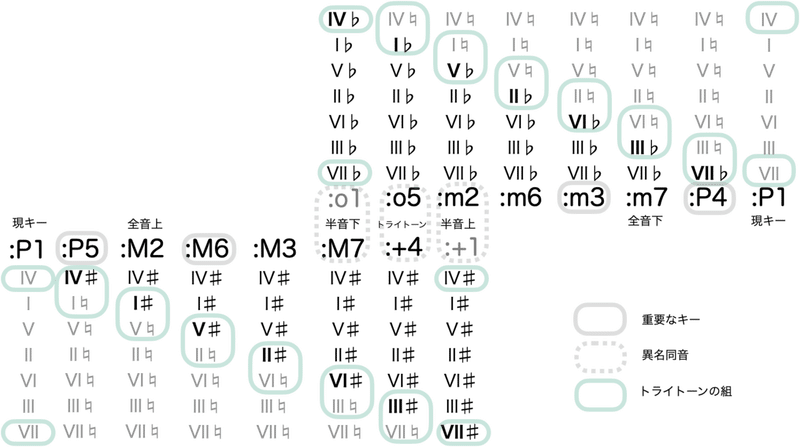

以上で、キーを扱う上で必要不可欠なものは全て揃いました。最後に、キー同士の関係を示す図表を置いておきます。

あまり役に立たないでしょうが、資料としての価値があると思うので置いておきます。

キーの定義をインターバルとディグリーネームにおいて一般化し、それによって導ける全てのキーを示したのが以下の図です。別の言い方をすると、実音名を無視してインターバルとディグリーネームだけであらゆるキーを導き出したのが以下の図になります。

そして、これは:P1でのディグリーネームを基準にして、:P1からみた他のキーの各音にどのような差があるのかを示す図です。別の言い方をすれば、他のキーから持ってきた音がどのような臨時記号で表されるかを書いた図です。

♯は4→1→5→2→6→3→7(IV→I→V→II→VI→III→VII)の順でつきます。

P4の方向だと順序が逆で、7→3→6→2→5→1→4(VII→III→VI→II→V→I→IV)の順で♭がつきます。

次回予告

次はリズムとビートの話をします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?