『僕たちは同じひとつの夢を見る』番外SS

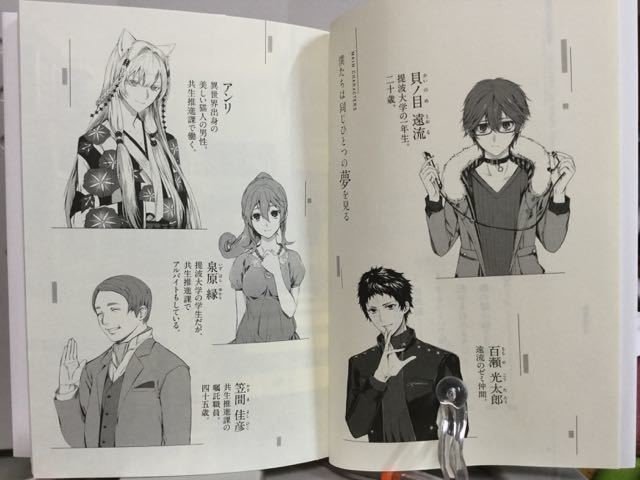

「僕たちは同じひとつの夢を見る」SSです。こちらはTCB先生に描いて頂いたキャラ紹介。

視点キャラは笠間佳彦(かさまよしひこ)さん。本編では視点部分がない脇キャラですが、みんなのメンター的な人です。左下にいるのが笠間さんです。

◇◆◆◆◇◆◆◆◇

「お疲れさまです。今日も良い天気ですねえ」

笠間佳彦はエキスポランド展示棟の通用口で、いつものように守衛に向かってにこやかに挨拶した。

顔パスなので入構証の提示を求められることはない。

だいば市の中心『だいばセントラル』のすぐ北側に《エキスポランド》はある。二十世紀に開催された科学万博を記念する施設で、野外にH2ロケットが展示され、建屋にはプラネタリウムと展示棟があり、科学技術史に関する展示物が並んでいた。

佳彦の勤務先『共生推進課』は、この奥だ。

以前は春日庁舎の一角にあったのだが、十年ほど前の組織の改編でエキスポランド内に移転したのだ。佳彦の所属もだいば市役所から文科省の外郭団体に変わった。

『共生推進課』に割り当てられたオフィスは窓がなく陽の当たらない小さな部屋だが、今では我が家のようなものだった。

オフィスには、既に新しく入ったアルバイトの二人が来ていた。

「こんにちは、笠間さん! よろしくお願いします!」

新人バイトの一人、百瀬光太郎が元気に挨拶した。

提波大学の学生だという。身長百八十を優に超えており、物おじせず大きな声ではきはきと話す。

顔立ちは男性的でハンサム、なかなかの好青年だ。

挨拶ついでに、百瀬光太郎が訊ねた。

「笠間さんは、いつからこの仕事をしてるんですか?」

頭の中で指折り数えてみた。大学を中退して少ししてからだから──

「かれこれ二十三年になりますか」

「うわっ、俺が生まれる前からですか!」

「はい。そういうことになりますねえ」

改めて数えると自分でも驚いてしまう。

もうそんなになるのか……。感慨にふけっていると、躊躇いがちに訊ねる声がした。

「……あの……どうして共生推進課に入られたんですか?」

貝ノ目遠流(カイノメトオル)だ。

百瀬光太郎の同級生で、一緒にアルバイトに入った子だった。いや、正確には貝ノ目遠流と一緒に百瀬光太郎が入った、と言った方が正しい。

この子の方が先に入ると言い出したのだ。

いろいろな意味で貝ノ目遠流と百瀬光太郎は対照的だった。

貝ノ目遠流は小柄で色白、女の子のような可愛い顔をしている。歳よりも幼く見え、男子大学生というよりは十代半ばの美少年といった風情だ。そして何につけても控えめで後ろ向きだった。

この子が自分から雇って欲しい言いだすのにどれほどの勇気が必要だったのか、想像に難くない。

「そうですねえ。私は若い頃いろいろあって、大学を中退してしまいましてね。その時に声を掛けられたんです。市役所で臨時の仕事があるからやってみないかと」

「臨時の仕事が二十三年……?」

「はい、そうなんですよ。何度か辞めようと思ったこともありますが、前任者が辞めてしまいましてねえ。私一人になったので辞められなかったんです。他にこの仕事ができる人もなかなか見つからなくて。そのままずっとなんですよ」

「……それは笠間さんも『視る』人だったからですか……? 笠間さんは昔から視ていたんですか……その、ああいうものを……」

「ええ、そうですよ」

「それは、子供のときからですか……?」

すがるような声。

貝ノ目遠流は、生きるのが難しいタイプの若者に思える。

少し自分の若い頃に似ているかもしれない。もちろん自分はこんな愛らしい美少年ではなかったのだが。

それでも誰にも相談できない悩みを抱えた若年者という意味で、貝ノ目遠流は自分の若い頃を思い起こさせた。

あの頃は、生きるのがとても辛かったのだ。

採用のときの聞き取り調査で、貝ノ目遠流は幼いときから『視て』いたことが分かっている。

彼は視たものを『あれ』と表現していた。

口にするのも忌まわしいことのように。

親や教師に言っても信じてもらえず、同世代の子たちには嘘つきと言われる──佳彦自身が経験してきたことだ。

「ええ、そうなんです。子供のときからですよ。親に言ったら馬鹿にされましたけれどね。両親は視ないひとでしたから」「笠間さんも……そうだったんですか……」

吸い込む息が、震えている。

この子は今まで『視る』ことを誰にも言えなかったに違いない。

「貝ノ目さん。ここの仕事では、『視る』のは必要不可欠な要件なんです。貝ノ目さんと百瀬さんが来てくれて、本当に助かっていますよ。ここは人手が足りなかったですからねえ」

「それは、本当ですか……?」

「本当ですとも。貝ノ目さんは、もっと自信を持って下さいね」

「あ……はい!」

貝ノ目遠流の色白の頬がほんのりと薔薇色に染まった。

人と違っているのが自分だけではない、と知るのは大きい。

この子が生きていくのが少しでも楽になるように、年長の自分が手助けしてやれればいいと思う。

そう、ほんの些細なことが救いになることもあるのだから。

百瀬光太郎がすかさず質問をした。

「それじゃ、八乙女課長も視る人なんですか?」

「もちろんそうですよ。八乙女さんはそれを見込まれて文科省の本筋からこちらに戻って来られたんです」

「戻った、ってことは課長はだいばの出身なんすか?」

「はい、彼とは中学で同級だったんですよ」

「ええーっ! なんか吃驚です! 八乙女課長と笠間さんが!」

「そんなに驚くほどのことでもないでしょう。単に同じ公立中学だったというだけですから。それに彼は東京の大学に行って文科省に入省したので、高校を出たあと長いこと会っていなかったのですよ」

まだ納得のいかない顔をしている百瀬光太郎に、どちらが年上に見えますか、とちょっと意地悪な質問をしてみようかと思った。要領のいい百瀬は何と答えるだろう。きりりとしたハンサムボーイの困り顔は、ちょっと見てみたいものだ。

でも、まあ、やめておきますか。

若い子を困らせて楽しむのは、あまり趣味がいいとは言えない。それに身なりに気を使っている分、自分は八乙女敦課長より若く見えるつもりでいるけれども、若い子の目にどう映るかは、何とも。腹周りでは完全に負けているわけで……。

ベルトの穴を着実に増やしている自分と違って、あっくん──八乙女敦は四十五歳の今も陸上をやっていた中学高校の頃とほとんど体型が変わっていなかった。むしろ筋肉が落ちた分、少し痩せたように見える。

十年前、組織の再編でやってきた新しい上司が彼だと知ったときは驚いたが、やはり嬉しかった。

お互いにすぐに分かった。

中学一年のあのとき、二人で共有した秘密が彼をだいばに呼び戻したのだ。もっとも、彼としては不本意だったに違いない。こんなところに飛ばされて、文科省での出世コースを外れたのから。

それでも、彼は仕事に対しては真摯だ。神経質なところがある八乙女敦にはここの仕事は胃が痛いのはないだろうか。それでも、彼は全力で仕事をしている。そういうところも変わっていないなあと思う。

あっくんは、昔から堅物で真面目だった……。

そのとき、もう一人の悩める若年者が下を向いておずおずと入ってきた。

「……すみません。遅刻、しました」

泉原縁。

彼女も提波大学の学生だ。共生推進課のアルバイト三人組のなかで一番早くに入ったのが彼女だった。

「大丈夫ですよ、泉原さん。今日は『イミさん』関係の苦情も来ていませんし、サマーズ博士の異次元接近警報も出ていませんからね」

泉原縁は斜めに俯いて、蚊の鳴くような声ではい、と答えた。彼女は若さというのが痛みでもあることを身をもって示しているような子だ。『視る』うえに、芸術家気質という問題も抱えている。貝ノ目遠流と同じく生きるのが難しいタイプだ。

佳彦は小さく微笑んだ。

この子たちを指導していくのも自分の仕事のうちというものだろう。長いことほとんど一人でやってきて、自分が定年になったらこの仕事はどうなるのだろうと思っていた。

ここにきて三人も適任者が見つかったのは天の配剤かもしれない。

科学万博の跡地に人工的に造られた未来的な街、ここ「だいば市」は異次元世界との接触が起きやすい特異点に位置していた。

科学顧問のサマーズ博士によれば、だいば市は異次元立体交差のようなものなのだそうだ。

だいばには世界の壁が特に薄い結界があり、二つの世界が接近すると貝ノ目遠流のような敏感な人間には向こうの世界が透けて『視え』る。

このときは『視え』ているだけで実体はない。

しかし、稀に異次元同士が実際に衝突し、そこの住人がインターチェンジの間違った出口で降りてしまうような事故が起きることがある。向こうの世界の住人がこちらの世界で実体化してしまうのだ。

いったんそうなってしまうと、もう元の世界に戻れなくなる。少なくとも、再び元の世界との衝突が起きるまでは。

彼らは、いわば次元の迷子だ。

ここでは、そういった者たちは『イミさん』──異世界イミグラントの略──と呼称されている。

この世界とは違う世界の法則に従う彼らは超常的な能力を持つ者が多く、かつては妖精、妖怪、魔物などと呼ばれていた。しかし二十一世紀の現在、文科省の外郭団体であるここ多元連携局共生推進課では彼らを妖怪や魔物と呼ぶことは認められていない。彼らはあくまで「そういう種族」であって魔物でないのだ。

『イミさん』には人間に似ているもの、似ていないもの、友好的なもの、そうでないものがいる。

そして時には予想外の存在である場合も……。

「おはよー」

アドバイザーのアンリがゆったりとした優美な足取りで入ってきた。東洋人とも西洋人ともつかない華やかな面立ち、瀑布を思わせる真っ白な髪、女物のアンティーク着物の足元は素足にケミカルサンダル。奇抜な格好だが、それがこれ以上ないほど似合っている。

「アンリ。おはようじゃないですよ。もう午後ですからね」「だって、ボクが起きたときが朝なんだよう」

佳彦はほれぼれとアンリを眺めた。

髪も、容貌も、立ち姿も、滑らかな歩みさえも、存在自体がこの世のものとは思えないほど美しい。

実際、この世界の者ではないのだが……。

「それに『ミラクル☆みーにゃん』の再放送をやってたからねえ」

「それでは仕方がないですね」

このアニメが大好きな美しい彼は、『イミさん』だ。一年前の大規模次元衝突でこちらの世界に取り残されて街中をふらふら歩いていたところを保護された。今ではここのアドバイザーとして働いている。

「今日は他に仕事がないので、新人の二人には《事象》探査装置の使い方を覚えて貰いましょう」

「……はい」「はい!」

貝ノ目遠流と百瀬光太郎が同時に答えた。一方は控えめに、もう一方は元気よく。

思わず頬が緩む。

対照的な二人だが、息は合っている。きっとうまくやっていってくれるだろう。

異世界からの来訪者である異世界イミグラントを発見し、彼らをケアし、彼らが引き起こす諸問題を解決する──所属がだいば市役所から文科省に変わってもそれは変わらない。

それが共生推進課の仕事。

笠間佳彦の仕事だった。

fin

「僕たちは同じひとつの夢を見る」公式ページ http://orangebunko.shueisha.co.jp/book/4086801094

冒頭試し読みhttp://r.binb.jp/epm/e1_37163_11112016171007/