【戴冠、そしてその先へ】横浜F・マリノス2019シーズンレビュー

15年。

5歳の少年が成人してしまうほど長い年月だ。

しかし、その分この栄冠の価値は高まる。

まさに「信じ抜いて、掴んだ星だ」。

大前提として、今季のマリノスが何を目指してスタートしていたのか。これが非常に興味深い。

(※22:21より再生)

あえてこの時期に新体制発表会を見直してみた。

— ロッド (@TricoGunner10) October 13, 2019

興味深かったのは、黒澤社長が掲げた今季の目標。

「優勝争いに最後まで絡む、というだけで、優勝しますという宣言はしません」

最後どうなるかはわからないけど、シーズン前の目標に照らして考えれば、今シーズンは既に大成功なんだろうなと感じた。

「我々は、今年の目標…優勝争いに絡むということ、だけで、優勝します、ということは宣言しません。」

「優勝を偶然ではなく、必然にできるように着々と準備をすること〜」

黒澤社長は、新体制発表会でこのように明言していた。マリノスは、今季必ずしも優勝を目指していたわけではなく、2020シーズン以降のリーグ優勝をめどにその土台作りを完成させるのを目標としていたことがわかる。

おそらくフロント、強化部のシーズン前の見立てでは、まだまだリーグ優勝に値する実力が備わっているわけではない、というのが本音だったのだろう。マリノスの強化部は”見る目”を持った正真正銘のプロ集団だ。それは、補強がことごとく当たってきたことからもよくわかる。

つまり、今季のマリノスは、プロの見立てを大きく覆すほどのスピードで成長し、そこには想像以上の強さがあったということである。

【優勝の秘訣・なぜマリノスは優勝できたのか】

というわけで、シーズンにおけるポイント、ひいてはマリノスの強さの秘訣をいくつか挙げながら2019シーズンの総括をしていきたい。

ポイントは以下の通り。

⑴2度の大変身

⑵インテンシティの向上

⑶スピード

⑷ビルドアップの成長

⑸ポジショニングの「本質的な」理解

⑹再現性のあるゴールの数々

⑺両刀使いの攻撃陣

⑻相手を規定してしまう強さ

以上8項目。盛りだくさんでお届け!

〜⑴2度の大変身〜

シーズンを戦っていく中でチームは最適解を探してマイナーチェンジを繰り返す。今季のマリノスも例には漏れず、試行錯誤を繰り返した1年だった。

その中で、システムや戦術的観点で見ると、大きく3つの形態に分けることができる。

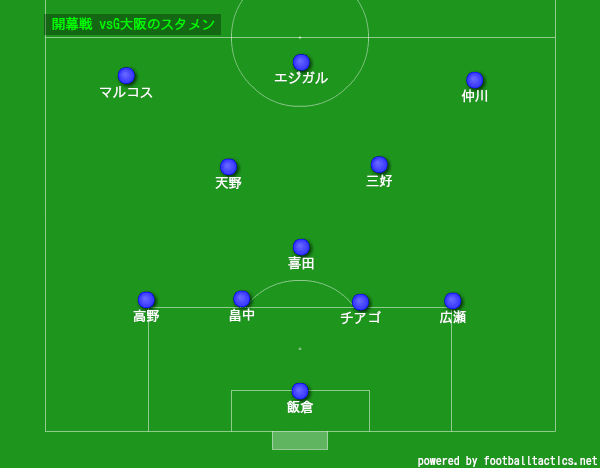

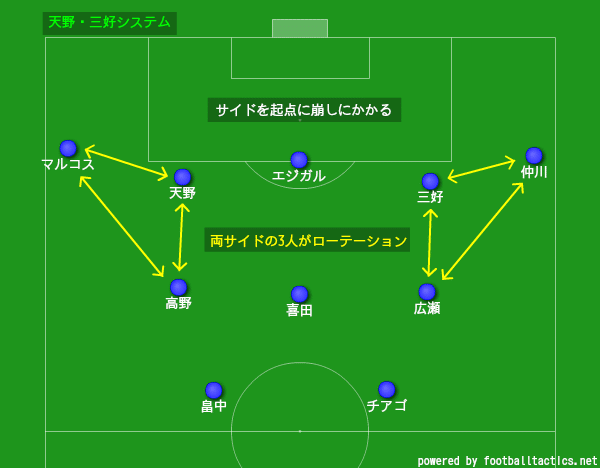

①天野・三好システム

②エジガル・マルコスシステム

③エリキ・マテウスシステム

それぞれの特徴をもう一度洗い直すことによって、優勝までの道のりを振り返っていきたい。

〜〜Ⅰ. 天野・三好システム〜〜(喩えるなら:マンチェスター・シティ)

昨季から取り組んだきた4-3-3のシステムが成熟しており、アンカーに喜田、そして天野と三好の2IHという、失禁してしまいそうなほどロマンに溢れた中盤は、非常にスピーディーなポゼッションで相手を翻弄した。

基本的には、両サイドの3枚が流動的にローテーションをすることで相手のマークをずらして攻撃する。特に、右サイドの仲川、三好、広瀬のトリオは、開幕戦から息の合ったコンビネーションを披露し、抜群の破壊力を誇った。

しかしその一方で、ビルドアップに制限をかけてくる相手に対してはかなり分が悪く、大分、札幌、セレッソにアウェイで大敗を喫することもあった。チームの最大の強みである天野と三好がブロックの外に追いやられて攻撃が停滞し、カウンターに晒される場面が数多く見受けられた。

このシステムは、4-1-2-3というフォーメーション、偽SB、崩しのアプローチとしてIHによるハーフスペース突撃を多用することなどを鑑みると、マンチェスターシティに近いものがあった。

〜〜Ⅱ. エジガル・マルコスシステム〜〜(喩えるなら:アヤックス)

第11節のセレッソ戦に敗れたのち、ボスがメスを入れた。

中盤の形を当初の逆三角形から正三角形に、喜田と扇原のダブルボランチ+マルコスのトップ下の形にシステムを変更。俗に”マルコス・システム”と呼ばれるこの陣形を第12節の神戸戦から採用した。

これによって、ビルドアップを破壊されることが少なくなった。アンカーを1人置く場合、相手にとってプレスの狙いが定めやすいという弱点があったが、ボランチが2枚、かつ、マリノスの特徴である”偽SB”によって、ビルドアップに流動性と柔軟性が加わり、相手の陣形に応じて適切な位置関係でボールを運ぶことができるようになった。

また、このシステム変更によって”マルコスどこ置くねん問題”も解決。開幕当初はウイング、途中からCFを務めてきたマルコスは、能力の高さは見せながらもなかなか実力を最大限に発揮することができていなかった。しかし、トップ下のポジションに入ったことで、ついに目を醒ます。ポジショナルプレーにおける立ち位置の規制からマルコスを解放し、マルコスが取る自由な立ち位置に合わせて喜田や扇原、さらには両SBの和田、ティーラトンが適切な位置を取る形にした。

卓越したテクニックと創造性で相手を剥がし、優れたパスセンスで前線の3トップを操り、時には高い得点感覚を生かしてゴールも決める。自由を与えられたマルコスは、”なんでも屋”としての器用さをフルに発揮し、5月のチームの好調を牽引する存在となった。

マルコスのトップ下起用は、ボス1年目から続くvs4-4-2の攻略にも一役買った。単純な噛み合わせにおいて、4-2-1-3vs4-4-2の構図だとトップ下のマルコスが浮くのだ。(※下図参照)

試合前からシステムの噛み合わせの上で優位に立つことで、試合を優位に進められた試合は多かった。エジガル・マルコスシステムの最大の旨みである。

しかし、転機は突然訪れる。7/20の神戸戦でエジガルが負傷し、長期離脱を強いられる。

以降の試合では、CFに大津が入るが、相手DFラインを下げさせる動きや単純なポストプレーの上手さといった部分でエジガルの水準に満たず、マルコスが活きるスペースを与えることができなかった。結果的に攻撃の停滞を招き、チームも今季初の連敗を喫してしまう。

このシステムは、4-2-1-3というフォーメーション、ポジションチェンジをとにかく多用すること、ショートパスによって中央を崩しにかかる攻撃パターンなどを鑑みると、アヤックスに近いものがあった。

〜〜Ⅲ. エリキ・マテウスシステム〜〜(喩えるなら:リバプール)

エジガル負傷後、CFの人選に迷っていたマリノスは、すぐさまエリキとマテウスを獲得する。

第3形態にして最終形態となるこのエリキ・マテウスシステムの最大の特徴は、速攻である。個人的に”ハマの爆速3トップ”と称していた前線3枚、仲川、エリキ、マテウスの桁外れのスピードを存分に活かしたハイプレスからの速攻は、数試合の試行錯誤(エリキの最適ポジション、マテウスのフィットに時間がかかる…など)を要したものの、10月のホーム湘南戦のあたりにようやく結実を迎え、そこからの破壊力は凄まじいものだった。

エリキとマテウスが入ったことで、チャンスメイクのアプローチに大きく変化が見られた。エジガルがいた前半戦は、配置の妙によって相手の守備ブロックに穴を開け、ポゼッションによってロジカルに崩していく形だった。それに対し、エリキ・マテウスシステムでは、ハイプレスによってボールを奪う、もしくは、時にはロングボールを使いながら”爆速3トップ”の質的優位を活かして素早く攻める形が多かった。

象徴的なのは第33節のアウェイ川崎戦だ。相手のボールを奪ってから素早く川崎のDFラインの裏にボールを送り込み、チャンスを多く作って現王者を粉砕した。

このシステムは、激しいゾーンプレス、ロングボールを出してそこにプレスをかけるようなストーミング的アプローチ、両ウイングの質で殴る速攻を多用することなどを鑑みると、リバプールに近いものがあった。

持てるスカッドの能力最大化を図りながらマイナーチェンジを繰り返してきた足跡が見て取れる。

〜⑵インテンシティの向上〜

マリノスのサッカーを形容する言葉はいくつかあるが、その中で「ハイプレス」というのが重要なキーワードとして存在している。

ハイプレスは、ただ単に前線からプレスをかければ成立するものではない。陣形であったり、パスコースの切り方など緻密に整備するべき戦術面のポイントは数多く存在する。

しかし、もっと根源的な話をすると、インテンシティが高くなければ全く機能しない。換言するならば、球際の攻防で負けていてはとても成り立たないのだ。

今季のマリノスは、球際のインテンシティの面で飛躍的な成長を見せた。これは、近年のマリノスでは見られなかった部分である。

前半戦は、局面の攻防で負けてしまう試合が多かった。例えばホーム川崎戦(3/10:△2-2)やホーム名古屋戦(4/13:△1-1)などは、こうした攻防で相手が上回っていた試合だった。どちらかというと、前半戦のマリノスは、”闘う”とは対極に位置する”テクニカルなチーム”という印象が拭えなかった。

しかし、7/6のホーム大分戦(○1-0)を機にチームは変わったように見えた。

この試合のマリノスは、まさしく闘っていた。

ホーム三ツ沢の熱気、前半戦で苦杯を舐めさせられた大分が相手、天野純のラストゲーム、という背景もプラスに作用したとは思うが、球際の攻防で大分を圧倒していた。

今になって思えば、僕が「優勝争いをしている」と実感したのはこのときだった。いわゆる”強いチーム”だと感じた試合として、この大分戦は鮮明に覚えている。以後、闘えるチームになった。

敵陣でのボール奪取数はリーグ第1位を記録しているが、これは全員の球際に対する意識の高さに裏打ちされたものであることは言うまでもない。

〜⑶プレースピード〜

今季のマリノスを形容する言葉として、”スピード”は外せない。

これは、選手個人でスピードのある選手が揃っていたことももちろんだが、ここではチーム全体のプレースピードについて述べたい。

パススピード、判断のスピード、局面の切り替えのスピードと、サッカーにおけるスピードには様々なものがあるが、今季のマリノスは上記3つ全てのスピードが他の追随を許さないレベルにあったと断言できる。

そして、これら全てがトレーニング・セッションによって育まれているものなのだ。

普段の練習を見学していると、何気ないパス練習においても、全員がその球質とスピードにこだわって蹴っていることがわかる。

また、小さなコートでのロンド(鳥かご)のようなパスゲームを多く取り入れることで激しいプレスの中での判断のスピードを養い、トランジション要素を取り入れたメニューをこなすことで局面の切り替えのスピードを高めていた。

チームのコンセプトを落とし込むためのトレーニングが行われ、それが試合でも発揮されていたことは明らかであった。

〜⑷技術の成長とビルドアップ〜

リーグ戦12位に終わった昨季との違い。それは、非常に単純なところに答えがあるのかもしれない。

個人的に思うのは、昨季よりもただ単に選手たちが上手くなったということだ。ハンミカラダノムキといった基礎技術はもちろんのこと、相手のプレスに晒されても簡単にボールを失う選手が今季のマリノスにはいなかった。

特に、バックラインの選手たちの技術は昨季から目に見えて向上していた。新加入のティーラトンや和田、今季からスタメンを勝ち取った畠中は技術が非常に高く、トラップやパスをミスなくこなせる選手であり、昨季まで不用意なボールロストが散見された扇原や松原の安定感も光った。

要するに「みんな上手くなった」のだ。

自陣で不用意にボールをロストする場面が激減し、失点が大幅に減少したこと、また、パスをミスなく繋ぐことで、攻撃機会が増えたことは言うまでもない。

〜⑸ポジショニングの「本質的な」理解〜

リーグ戦12位に終わった昨季との違い。

これには、選手個々がポジショニングの意味を理解し、状況に応じて最適なポジションを取れるようになったことが大きい。

その象徴としてあるのが、SBのポジショニング。

昨季、その真新しさ故に大いに注目を集めたのが、”偽SB”だ。SBが内側に入ってボランチのように振る舞う戦術。

当初は、この”偽SB”が目的となってしまい、相手が中央を封鎖しにきているにもかかわらず中央に人数をかけ、結果的にパスコースを自らの手で潰してしまう愚行を繰り返していた。

しかし、本来こうしたポジショニングは、目的ではなく手段である。目的はそこに立つことではなく、ボールを前に運ぶこと。ポジショニングはあくまでそのための手段なのだ。

今季の序盤戦こそ目的を履き違えたポジショニングが散見されたものの、マルコス・システム導入に伴ってティーラトンと和田拓也がSBに定着した頃から大幅に改善される。

今では、相手を見て最適なポジショニングが取れるようになった。

SBだけではない。

なりふり構わずCB間に落ちてボールを捌く癖があった扇原は、少し前目の位置で動いてボールを受けるようになった。

また、当初は立ち位置の自由を与えられていたはずのマルコスまでもが終盤では味方にスペースを開けるための気の利いたポジショニングを取り出した。

これらに共通して言えることは、ただ指示された位置にいるのではない。

自分がそこに立つことにどんな効果があるのか、なぜそこに立たなければならないのかを本質的に理解してプレーしているのだ。

頭の中に盤面を描いてプレーすることができる”プロフェッサー”集団であったことが、芸術的なサッカーの実現に大きく寄与していたのは間違いない。

〜⑹再現性のあるゴールの数々〜

優勝のかかった残り5試合で勝ち点を落としたライバルチームとの違い。

それは、大事な試合でしっかりと点が取れていたかどうかにあったように思える。

※ラスト5試合の得点数

❶横浜:14得点

❷東京:5得点

❸鹿島:3得点

もちろんそれぞれの対戦相手やチームのスタイルに違いがあるため、単純比較はできないのだが…。

しかし、マリノスが優勝できたのは、緊迫した試合でもしっかりとゴールを奪えていたことが大きい。これは紛れもない事実。

では、なぜ安定して点を取れていたのか。

それは、点の取り方がチームで共有されており、どのように動いてどこにボールを出せば点が取れるかを全員がわかっていたからだ。言い換えると、全員が同じ絵を描けていた。

これは最終盤の戦いに限ったことではない。

シーズンを通して同じような形でゴールを奪い続けた。

最もわかりやすいのは、インナーラップによってハーフスペースを攻略してのクロスからのゴール。

こんなやつとか・・・

こんなやつとか・・・

こんなやつとか・・・

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) September 28, 2019

🏆 明治安田生命J1リーグ 第27節

🆚 仙台vs横浜FM

🔢 0-1

⌚️ 21分

⚽️ 松原 健(横浜FM)#Jリーグ#仙台対横浜FM

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXLYeZ pic.twitter.com/CXfG2yNeop

こんなやつとか・・・

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) November 30, 2019

🏆 明治安田生命J1リーグ 第33節

🆚 川崎Fvs横浜FM

🔢 0-3

⌚️ 69分

⚽️ エリキ(横浜FM)#Jリーグ#川崎F対横浜FM

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQp pic.twitter.com/0idAjtU6Bj

こんなやつとか・・・

これらは明らかにマリノスの攻撃パターンの最たるものであり、キーパーとDFの間に低くて速いクロスを入れる、というところまでしっかりとデザインされている。こうしたパターンは、クロスに限らず、他にいくつもある。練習から落とし込まれた再現性のある攻撃の形を実際の試合で発揮することができたのは、他のチームにはないマリノスの強さの秘訣だった。

〜⑺両刀使いの攻撃陣〜

今季のマリノスからは、2人の得点王が生まれた。仲川輝人とマルコス・ジュニオールだ。

彼らに共通することが一つある。それは、左右両方の足で遜色なくシュートが打てること。

これは、仲川のシュートの割合を示したグラフである。(ソース:Football Lab)右利きにも関わらず、なんと左足でシュートを打った割合の方が大きい。

そんな2人の今季15ゴールの内訳を見てみると以下の通り。

一応言及しておくと、両者ともに右利きの選手だ。

仲川輝人:右足6点、左足7点、その他2点

マルコス:右足6点、左足4点、その他5点(PK含む)

どちらの足でもゴールを決められることが数字にも表れている。

DFにとって両足を封じることはほぼ不可能に近いため、彼らが多くのゴールを奪うことができたのには、決して偶然ではない理由があるのだ。

〜⑻相手を規定してしまう強さ〜

今季のマリノスの強さとして、相手に特定の戦い方を強いていたことが挙げられる。個人的には、これこそがマリノスが優勝を勝ち取った最大の理由だと思っている。

どんなチームにも多かれ少なかれスタイルがある。例えば川崎フロンターレや名古屋グランパスは、ショートパスを主体としたポゼッションサッカーをスタイルとして持ち、FC東京は自陣にブロックを組んでボールを奪い、素早いロングカウンターで点を取る、というスタイルを持っている。

多くの相手に対してマリノスは、普段と違う攻め方や守り方を相手に強要していた。時には相手のシステムすら変えさせ、その不慣れな部分を突いて勝った試合もあった。(ホーム湘南戦など)

例えばマリノスの特徴であるハイラインは、自陣の広大なスペースを相手に与えることになる。それを見た相手チームは、ボールを奪うとすかさずマリノスのDFラインの裏へボールを送り込むのだが、チアゴの驚異的なカバーリングで何なくマイボールにしてしまう。マリサポにはすっかり見慣れた光景だ。

このように、相手に攻撃の糸口を与えるものの、それを上回る自らの強みでもってそれを潰してしまうのだ。

ハイラインだけではない。

象徴的なのが第33節の川崎戦。

スローテンポでじっくりとボールを保持してゲームを進めたい川崎にハイテンポでのトランジション勝負を強いるなど、相手のやりたいことをやらせず、逆に自分たちの強みを発揮できる土俵に持ち込んでしまう強さは間違いなくあった。

まさに”相手を規定してしまう強さ”を発揮した試合だった。

【課題】

無論、良いことづくめだったわけではない。

来季に向けた課題は、きちんと洗い出しておく必要がある。世界と戦うためには、細部にまでこだわって高めていかなければならないのだ。

〜⑴試合巧者になれ〜

リードしている時の試合運びには疑問を感じることがある。

勝っているにも関わらず、リスキーな縦パスや不用意なボールロストによってピンチを招くシーンはシーズンを通して散見された。

たしかにこのチームの方向性を鑑みると、正解はどこまでも攻め立てることにあるのだが、闇雲に縦に急ぐのではなく、相手を押し込んだ上でボールを支配することで試合を殺すことも覚える必要があるのではないかと個人的には考える。むしろ、敵陣に押し込んでゆっくりとボールを動かし、相手を食いつかせて外す作業を繰り返し行なっていけば、相手の陣形に自然と穴が開き、追加点を取るチャンスも作り出すことができる。

速さと勢いは十分すぎるほどに感じられるチームにはなっている。次は、スタイルを維持しながら試合をクローズすることを覚えたい。

そして、それは決して難しいことではなく、十分に可能なはずだ。

〜⑵ラインを上げるタイミングの拙さ〜

このシーンのように、ボールホルダーにプレッシャーがかかっていない状態でDFラインを高くしてしまうことで、易々と背後を取られることがしばしば見受けられた。総じてラインを上げるタイミングが整理されていないところがあるのだ。

そもそもボールホルダーに時間とスペースが与えられている状態では、最大限のリスクヘッジをする必要がある。

本来は、常にプレッシャーがかけられている状態をボスは望んでいるのだろうが、現実的にそれは難しい。90分の中で足が止まる時間帯は必ずあるからだ。

そうした時にどのような対応をするかについては、現実的な思考でチーム全体が共有しておく必要があると考える。

〜⑶属人性との向き合い方〜

いまのマリノスがこれまでと違うのは、特定のスター選手に依存したサッカーではないということ。これは事実である。

しかし、今季の戦いを見ていると、ポジションによっては替えの効かない選手が存在している。

一つは、ウイングだ。

最終盤の7連勝では、仲川とマテウスのウイングが獅子奮迅の役割を果たした。特筆すべきは”チームびっくり人間”ことマテウスである。(©︎akiraさん)

マテウスは、対面の相手との1on1ならば高い確率で勝ってくれる。いわば、”質的優位の権化”のような存在だ。特に第33節のアウェイ川崎戦では、マテウスの質によってかなり優位に試合を進められた部分は否めない。

一方で、来季そもそもマテウスがこのチームに残るかどうかは不透明であり、もし残ったとしても、ACLとリーグ戦を並行して戦う状況で毎試合マテウスを使うことは不可能だ。

つまり、マテウスの質的優位に頼るような状態ではダメなのだ。

これは、右ウイングの仲川にも言えることなのだが、誰が出ても攻撃が機能するようにウイングに求めるタスクを整理し、浸透させる必要がある。リーグとACLの二足の草鞋を履くには、ウイングの質的優位に頼りきらず、ある程度は組織で崩せるようにしておかなければならない。

対面の相手に必ず勝ってしまう「和製マテウス」は存在しない。”チームびっくり人間”はオンリーワンなのだから。

もう一つのポジションは、CB、とりわけチアゴ・マルチンスの役割。

J史上最高のCBとの呼び声高いチアゴのカバーリング能力は、ハイラインを戦術とするマリノスにとってなくてはならない武器だった。「チアゴ無くしてこの優勝なし」と言って差し支えないだろう。

しかし、来季以降はチアゴが出られない試合も必ずある。もしかすると、チアゴが長期離脱を強いられるかもしれない。

そうした時に、いかにチームのスタイルであるハイラインを維持しつつ、チアゴの不在をカバーするかが問題になる。

一つの解決策として、チアゴのような変態的なカバーリング能力を持ったCBを獲得する方法も理論的には可能だが、それはサカつくやウイイレでしか実現し得ないものだ。チアゴ級のCBをベンチに置いておけるほど余裕のあるチームではない。あのリバプールでさえファン・ダイクの代わりに「ファン・ダイクが出来る」選手などいないのだから。

よって、現実的に考えれば、より緻密なラインコントロールやGKとの連携の構築が必要になる。今季のマリノスを見ていると、チアゴの能力がフューチャーされるあまり、そうした部分の煩雑さがうまく隠されたまま騙し騙しやってきた、というのが実情のようにも見える。

畠中が代表で守備時の対応に苦労しているのも、普段チアゴのカバーリングに助けられているところが大きい分、ある種本性が見え隠れしているような気がしてならない。

属人性を組織の構築によって中和させていくことが来季取り組むべき喫緊の課題なのだ。

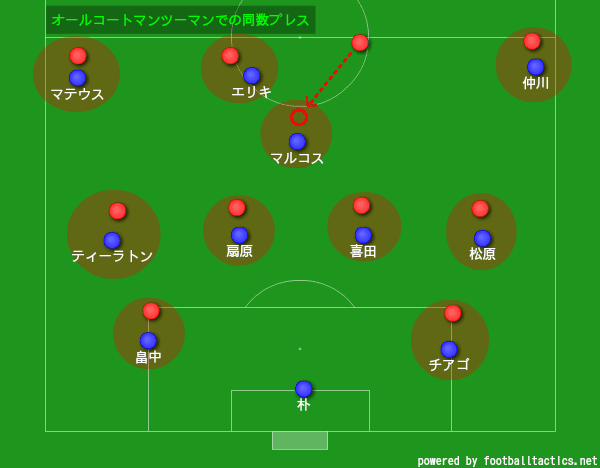

〜⑷オールコートマンツーの同数プレスに対して〜

第30節のアウェイ鳥栖戦に代表されるように、後半前がかりになって攻めてくる相手の数的同数プレスに苦しむ試合は数多く見受けられた。特に、後半の足が止まってくる時間帯に相手のプレッシングにハマって玉出しがロクにできない光景はよく見受けられたものだ。

これを回避するため、各自が動いてスペースを作る方法やDFラインの裏にボールを送り込んで自慢のスピード勝負に持ち込むなど、解決策を見出す必要がある。

おそらく、来季もこの数的同数プレスでマリノスを攻略しにかかる対戦相手は増えるはずだ。

【ロッド的アウォーズ】

個人的に考えるMVP、ベストゴール、ベストゲーム、最も印象に残っているプレーを挙げてみようかと。

〜❶MVP〜

マルコス・ジュニオール!!!

受賞理由:

マリノスと対戦する相手チームが直面する最初の課題が、ライン間で浮くマルコスをどのように封じるか。戦術的に見ればマルコスの存在は相手にとって試合前から悩みの種。いるだけで相手に脅威を与える存在であり続けた。

もちろん、左右両足から繰り出す多彩なキックで多くのチャンスを演出したこと、また、プレスバックをはじめとする献身的な守備も素晴らしい活躍だった。

我らが聖・マルコス!!!

尊い存在!!!

〜❷ベストゴール〜

アウェイ清水戦のエジガルの先制点!!!

受賞理由:

テンポの良いパスワーク、左で作って右で仕留める、幅を取って相手SBを釣り出す仲川輝人、ハーフスペースに飛び出す偽SB・和田拓也、喜田の芸術的なノールックパス、エジガルの爽快なフィニッシュ。

マリノスのすべてが詰まった、崩し切って決めたゴール。

〜❸ベストゲーム〜

開幕戦のアウェイG大阪戦。

この試合で見せた恐ろしいほどハイテンポなパスワーク、ゴールに襲いかかるスピード感には魅了された。この試合のプレースピードはそれ以降の33試合と明らかに一線を画していた。正直、このワクワク感は最後まで見られなかった。

残念。。

来季に期待したいところだ。

〜❹最も印象に残っているプレー〜

(※4:50からのシーン)

最も印象に残っている、というか、衝撃を受けたのは、ホームC大阪戦69分の爆速カウンター!

杉本のスローイングからマテウスのシュートに至るまでわずか11秒。ロストフの14秒を遥かに超える爆速カウンターだった。

バックスタンドから見ていて、とにかくエリキのドリブルのスピードに衝撃を受けたのを覚えている。そしてそのスピードについていくマルコス、仲川、マテウス。あんなに迫力のあるカウンターを今まで見たことはなかった。エグかった。

【エピローグ】

本稿を通して伝えたいことは、この優勝は決して偶然なんかではない、ということ。だって優勝に値する理由が8つもあるのだから。素直に喜ぶべきもの。

それに、ここに至るまでのストーリーは、今季だけに収まるものではない。

思えばこのストーリーの開始地点はどこだろうか。

エリク・モンバエルツが横浜にやってきた日かもしれないし、

2013年12月7日かもしれないし、

もっと前かもしれない。

ここに至るまでの日々を振り返ってみると、まず出てくるのは辛い記憶ばかりだ。

敗北、別離、屈辱。

でも、今となってはそれらがすべてこの歓喜のための布石だったと思える。

優勝とは、そんな辛かった日々をすべてプラスに変えてしまうほどに素晴らしいものなのだ。

いま、心からそう思えている。

しかし、この優勝は足がかりに過ぎない。

間違ってもこれがピークであってはならない。冒頭に記した新体制発表会で打ち出した目標とそれに伴う今季の位置づけを鑑みれば、このクラブの改革はまだ道半ばであることは明白だ。想定よりも早く優勝できてしまっただけで、まだまだ発展途上のチームなのだ。

それに、このクラブは、国内を制しただけで満足するような器の小さいクラブではない。

その目は明らかに世界に向いている。

だから、

歩みを止めてはならない、

もっと強くならなければならない、

もっと結果を残さなければならない、

もっとタイトルを取らなければならない。

そのために、ちょっとしたディテールにもこだわって修正を加えていく必要がある。シーズンを振り返ってみると、我々が思っているよりも課題は山積みだ。

僕も、年内は王者の余韻に浸り倒そうと思っている。

15年もこの時を待ったのだから、せめて数週間くらいは戴冠の余韻に浸っていたい。

しかし、年が明けると再び戦いが始まる。

いつまでも王者のままではいられない。

挑戦者の視点でこのクソ愛すべきクラブの歩みを見守っていきたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?