『INGO MAURER|詩情とハイテック』展のデザイン・プロセス

松屋銀座7階 デザインギャラリー1953にて、10月7日まで開催中の『INGO MAURER 詩情とハイテック』展。筆者はこの展示において各種のデザインを担当しました。そのプロセスをこちらの記事にまとめます。

会期、おかげさまで無事に終了いたしました。ご来場賜わりましたみなさま、お力添えを賜わりましたみなさまに感謝御礼申し上げます。

各種報道にもあります通り、インゴ・マウラー氏は会期終了後まもない、2019年10月21日に87歳でご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げますとともに、生前の素晴らしい仕事と姿勢に感謝申し上げます。

1: 展示概要

2: ファースト・アイデアからキック・オフ

3: ファースト・プラン

4: ダイレクト・メールとヴィジュアル・コミュニケーション

5: 会場構成

6: 展示小冊子

7: おわりに

会場写真: Nacasa & Partners Inc.

1: 展示概要

第758回 デザインギャラリー1953企画展『INGO MAURER 詩情とハイテック』(以下「本展」とします)は、2019年9月11日 水曜日から10月7日 月曜日にかけ、松屋銀座7階 デザインギャラリー1953で開催される、面出薫さんによる監修の展示会です。

本展は照明デザイナー インゴ・マウラーさんを、おなじく照明デザイナーである面出薫さんが紹介するという内容のものです。主催は日本デザインコミッティー。くわえて日本におけるインゴ・マウラー製品の輸入元であるスタジオノイ株式会社、そして本国 Ingo Maurer GmbH(以下、インゴ・マウラー社)の協力のもと実施されました。筆者は面出さんよりお招きいただき、本展のデザインに携わることになりました。

2019年4月上旬。ミラノ・サローネでインゴ・マウラー社のブースをご覧になった面出さんは帰路、飛行機のなかで本展のことをおもいつかれたそうです。あいかわらずスピーディでエネルギッシュな面出さんらしく、その流れでスタジオノイ社にコンタクト。日本デザインコミッティーの確認をとり、筆者にも連絡。展覧会日程確保がきまり、5月の最初にはプロジェクトの本格的キックオフとなりました。ここから記載するのは、ここからおよそ5ヶ月のあいだ、筆者がデザイン・ワークにおいておこなったプロセスと、その成果の記録となります。

日本デザインコミッティーとデザインギャラリー1953

日本デザインコミッティーは、良質なデザインの啓蒙を目的とし1953年に創立された組織です。創立メンバーは丹下健三、岡本太郎、清家清、勝見勝、吉阪隆正、滝口修造、柳宗理、坂倉準三、渡辺力、前川國男、剣持勇、亀倉雄策、シャルロット・ペリアン、石元泰博の15名。錚々たる面々です。それから現在にかけても、安藤忠雄に菊竹清訓、槇文彦、磯崎新、吉村順三、篠原一男、内藤廣。松本哲夫に山中俊治、深澤直人。原弘に河野鷹思、粟辻博、田中一光、杉浦康平、原研哉。面出薫に小泉誠、三谷龍二、そして新見隆に柏木博……と、歴史上のレジェンドがゆえ、逆に敬称を略してしまうひとびと。そのメンバー・リストをみるだけでも、近代日本におけるデザイン史をみるおもいです。

そうした日本デザインコミッティーは松屋銀座7階において、メンバーの選定による製品が販売展開される『デザイン・コレクション』と、メンバーが月替わりでキュレーションをおこなう『デザインギャラリー1953』のふたつを展開していています。その歴史もあいまって、本展はなんと758回目の企画展。面出さんとしては、2007年の640回『Poul Henningsenと北欧のあかり』以来の展示となりました。

本展の媒体(デザインの対象)

本展のプロジェクトが立ち上がった当初より、面出さんには明確な展示内容のイメージができていたようです。まずは、インゴ・マウラーさんのプロダクトばかりではなく、そのひととなり、そしてデザインの姿勢を紹介するという意図。くわえて、それを展示空間と動画、そして冊子の三点から浮き彫りにするというものでした。そうした意味では、ごく初期段階において展示趣旨と展開するメディアは決定していたといえます。また動画は2015年にライティング・プランナーズ・アソシエーツによる展示会で用いられた、インゴ・マウラーさんのインタビューを用いることがすでに決定していました。また日本デザインコミッティーによるデザインギャラリー1953の企画展では、定型のダイレクト・メールを作成することが定例化しているため、筆者が手がける媒体としては展示会場、展示冊子、ダイレクト・メールの三点となりました。結果として、これにくわえ今回その立場が不在であった、展示冊子の編集と動画編集・加工のふたつも兼ねることとなります。

インゴ・マウラーさん、そしてインゴ・マウラー社の反応と尽力

本展はスタジオノイ社をつうじ、インゴ・マウラー社の協力のもと進行・実施することになりました。スタジオノイ社とインゴ・マウラー社の信頼関係のうえで成立したプロジェクトであります。くわえて面出さんとインゴ・マウラーさんの友情も、本展を支えるうえで、特筆すべきものでしたし、筆者はいちメンバーとしてその関係におどろかされることもしばしばでした。

インゴ・マウラーさん本人、ご息女であるクロード・マウラーさん、スタッフであるアクセル・シュミットさんを中心にしたドイツ ミュンヘンの現地メンバーとEメールを活用しながらの進行となりました。東京において展示プランや図面、テクストや冊子を作成し、インゴ・マウラー社に確認や助言をもらうという形式です。インゴ・マウラー社からは時として、具体的なアイデアもいただくことになりました。

インゴ・マウラー社の尽力は多岐にわたりますが、一例をあげれば、インゴ・マウラーさんは展示挨拶文にくわえ、新作のひとつであるOop’s 01に直筆サインをいれてくださり、おどろくことにヴィデオ・レターもくださいました。またクロード・マウラーさんも展示会オープンにあたり、日本語でのヴィデオ・レター、メッセージをくださいました。アクセル・シュミットさんはインゴ・マウラーさんのアイデアをふまえたスケッチ図面をおくっていただき、これが本展の骨子をかためるうえで有効なものとなりました。またクロード・マウラーさん、アクセル・シュミットさんは、筆者が興味本位でたずねたインゴ・マウラーさんのタイポグラファ時代について、丁寧に教えてくださいました。もちろんこれはスタジオノイ社の仲介なしにはできないことでした。

展示会のデザインは、展示物をたんに配列をすればそれでおわり、というわけではなく、そのテーマ(今回はインゴ・マウラーさん)の文脈を咀嚼し、いかに適切に可視化してゆくか、ということが肝心だと考えます。それは「見た目職人」としてのデザインはもちろん、それ以前に、編集者・キュレータ的な視点において基盤を形成する必要があります。

くわえて、インゴ・マウラーさん、そしてインゴ・マウラー社自体が明確な展示のスタイルをもっています。いっぽう面出薫さんもまた明確なスタイルとデザイン・フィロソフィがあるかた。下手をすれば「最初から全部、インゴ・マウラー社(もしくはLPA)がやればよかったね」ということにもなりかねません。あくまでも、本展は2019年の東京で、日本を代表する照明デザイナー 面出薫が、敬愛するリヴィング・レジェンド インゴ・マウラーを紹介するという趣旨。その微妙な塩梅を模索しながら、最適解に導くことが今回の筆者にもとめられたデザイン・ワークであったと考えています。

2: ファースト・アイデアからキック・オフ

面出さんより連絡をうけたのは4月末のこと。それから初回のミーティングまではおよそ一週間。学生時代以来の面出さんとのおつきあいをふまえれば、初回とはいえオリエンテーション的なのんびりしたものではなく、具体的なタスクの決定とスケジュール設定、くわえて展示内容やデザインもある程度固めるであろうことは容易に想像がつきました。また筆者自身もそうした性格であり、学生時代に習慣化された身としては、連絡のメールをいただいた時点で、すでに頭はそちらがわに動きはじめるもの。2007年におなじく日本デザインコミッティー主催による展示にかかわった経験をふまえれば、まずは会場構成とダイレクト・メール、会場用ポスターは最低限必要なものであることが想像できました。また近年のギャラリー各所の傾向としてリーフレットやブックレットの作成もありえることも念頭にうかびました。

さて、連絡をふまえ反射的に考えついたのは、本展の遠縁、インゴ・マウラーさんと面出さん、おふたりの出会いのきっかけともなった、面出さんによるマウラー評『詩情とハイテック』でした。おなじ照明デザイナーであれども、ともすれば ‘宗派ちがい’ ともいえるおふたりのデザイン。インゴ・マウラーさんがプロダクト的であり、作家的であれば、面出さんは環境・空間的であり、匿名性がある。しかし『詩情とハイテック』というキーワードでみれば、ふたりのデザインの通奏低音がおなじものであることがわかります。

筆者自身、この時点では『詩情とハイテック』のテクストは未読でしたが、それでもなにかひっかかるものがあったことは事実です。これ以外の面出さんのテクストにおいても「科学と芸術のあいまで仕事をする」(『建築照明の作法』TOTO出版, 1997)や、「私は光のデザインは科学と芸術の間を行ったり来たりするものだと信じているので、極端に技術よりになったり、芸術家を気取ったりしたくないと考えていた」(『光のゼミナール』鹿島出版会, 2013)など、類似することばは散見されます。

では、詩情、それからハイテック。ともすればこの相反する要素をいかに可視化すればいいか? 筆者が最初期段階で検討したことは、そうしたことでした。手に入る範囲での面出さんやインゴ・マウラーさん関係のテクストを再読。くわえて谷崎潤一郎『陰翳礼讃』をあらためてよみかえしつつ、いくつかのキーワードを書きだしました。

■ 光と陰影

■ Ambient

■ 気配

■ 光環境とタイポグラフィ

■ コントラスト / グラデーション

■ 詩情 / 詩的

■ ハイテック / ハイ・テクノロジー

■ 倉俣史郎 / 浮遊感

■ 詩情とハイテック

■ ECM

ぼんやりとながらも、このように自分自身なりに「読み」をきかせ、初回ミーティングにのぞむこととなりました。

3: ファースト・プラン

2019年5月7日 火曜日。面出薫さん、スタジオノイ株式会社 、そして筆者の5名にてキックオフ・ミーティングがおこなわれました。面出さんらしく、展示をおもいついた経緯と展示趣旨、SD誌の寄稿文『詩情とハイテック』にはじまるインゴ・マウラーさんとの関係、スケジュールとタスク、関係者各人の役割分担……というように、わずか一時間にみたないワークショップ形式のミーティグで、展示開催までのプロセスと運営の骨子があれよあれよと決まってゆきます。

この時点で面出さんから、製品ばかりでなくインゴ・マウラーのデザインの姿勢、ひととなりがみえる展示にしたい(どうじに展示プロダクトの数は絞りたい)、2015年にライティング・プランナーズ・アソシエーツによる展示会で用いられたインゴ・マウラーさんのインタビュー動画を展示にもちいること、それから展示内容を網羅する冊子をつくりたい、という大項目が決定します。おどろくことに、会場構成と展示冊子という媒体は筆者が想像していたとおりのものでした。

またこの段階で、展示プロダクトもある程度、目処がたちます。代表作としてYa Ya Ho、それから近作であるKoyoo(じつは同様のアイデアを面出さんは考えたことがあるのだそう)や、この年のミラノサローネで発表されたLa Festa delle Farfalle など。La Festa delle Farfalleに至っては「蝶の影を壁や天井に落とす」という明確なライティング・プランもこの時点で描かれます。面出さんをはじめとした世代にしてみればYa Ya Hoといえば、倉俣史郎の『きよ友』をおもいだすものだそう。

あ、やはり倉俣的なイメージは今回はずせないものだな……と当初、自身が描いたイメージを再自覚します。語り手が面出さんがゆえ、その口から話されるエピソードの数々に近代デザインの歴史をみるおもいがして、とてもおもしろいもの。さて、この段階で筆者の役割と宿題が明確になりました。端的にいえば、それはデザイナーとしての参加。会場構成に各広報物や小冊子の作成。くわえて案件の特性をふまえ編集者的な立ち回りが求められることも把握します。筆者の宿題としては、それをいかに可視化するか? というもの。制作する媒体やイメージもおおよそよみが効いたこともあり、スムーズに進行してゆけそうな気がしました。

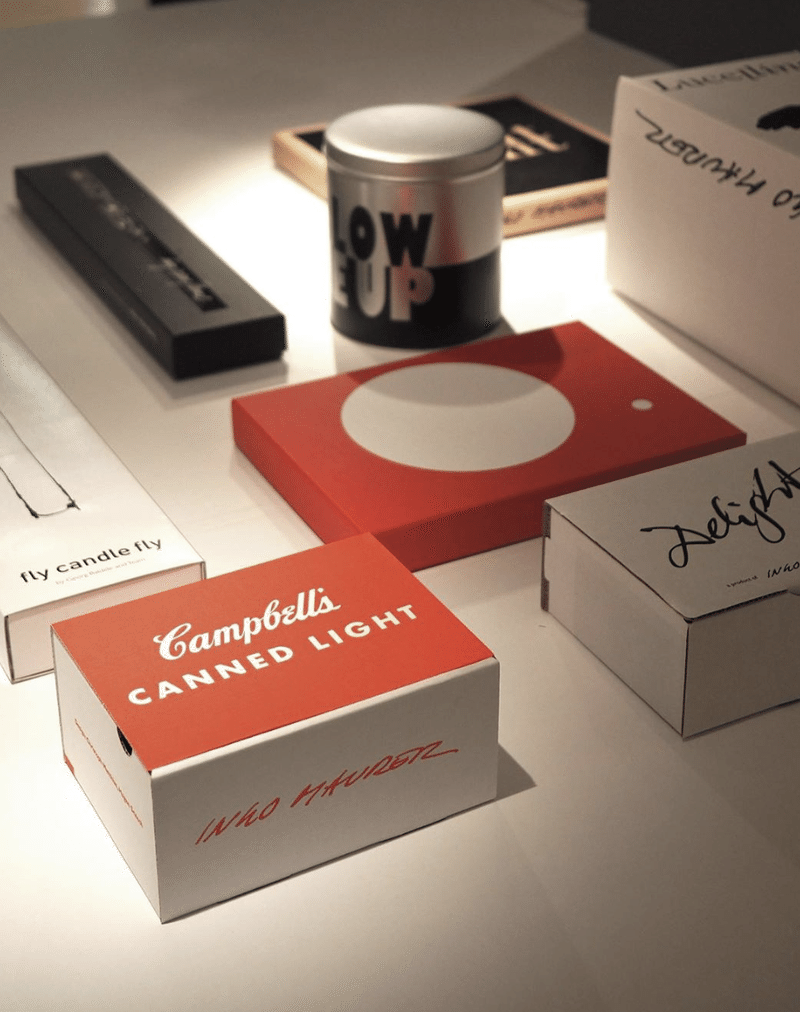

このミーティング後、インゴ・マウラーさんの生年をふまえ、それを中心とした近代ドイツ語圏デザインの整理をおこない、スタジオノイ株式会社のショールームを見学。インゴ・マウラー社の近作やパッケージ・デザインに触れながら、関連するさまざまな情報を、当初イメージをしていた光と陰影、Ambient、気配、光環境とタイポグラフィ、コントラスト / グラデーション、詩情 / 詩的、ハイテック / ハイ・テクノロジー、倉俣史郎 / 浮遊感 / 詩情とハイテック……といったキーワードとともに、膨らませてゆくことになりました。

初期段階でまとめた資料

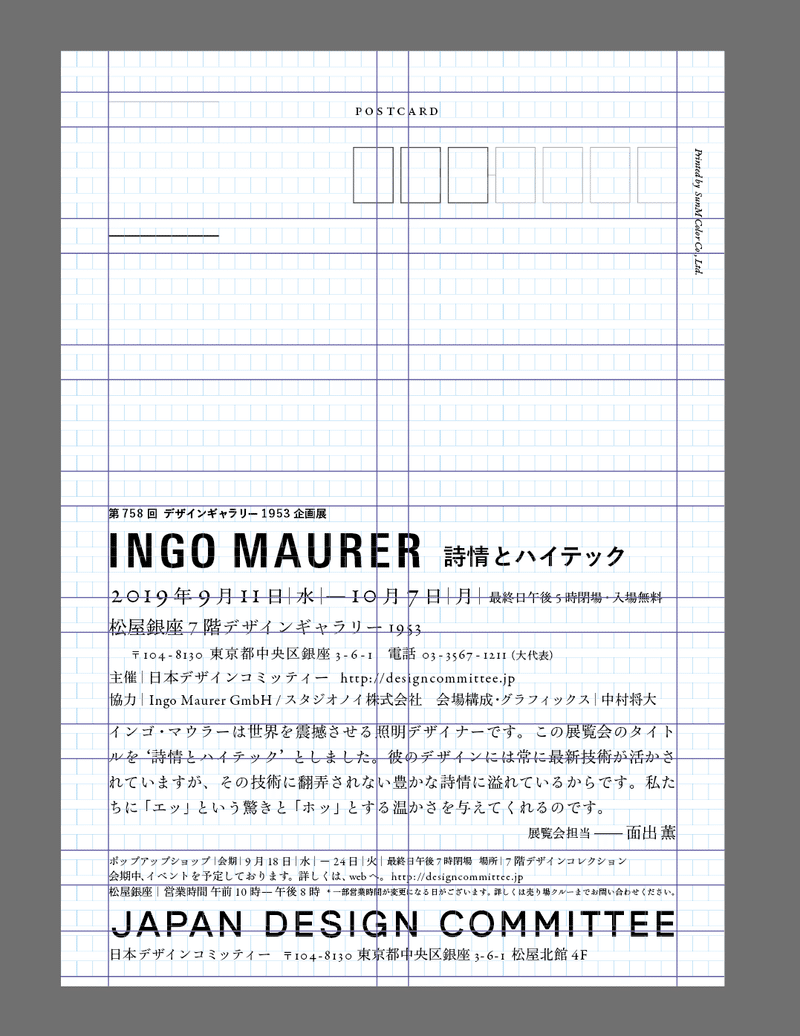

4: ダイレクト・メールとヴィジュアル・コミュニケーション

展示実施までのスケジュールをふまえ、最初の制作物・納品物はダイレクト・メールとなりました。いわゆる葉書サイズ、W 105mm / H 148mm のものです。これの宛名面と画像面を適切に作成しなければなりません。いっけんすればちいさな媒体ではありますが、その後の展示全体におけるヴィジュアル・コミュニケーションの要素——タイポグラフィ(タイプフェースの決定とその組版とヒエラルキーの決定)色彩計画、図版の扱い……などなど——ここで必要な内容を検討、決定することにもなります。

また図版に関してはスタジオノイ社より提供されたカタログや書籍、またインゴ・マウラー社のInstagramにFacebookを閲覧しながら検討をおこないました。インゴ・マウラーさんについて、あらたに理解を進めながら、当初から検討をしていたイメージ、光と陰影、Ambient、気配、光環境とタイポグラフィ、コントラスト / グラデーション、詩情 / 詩的、ハイテック / ハイ・テクノロジー、倉俣史郎 / 浮遊感 / 詩情とハイテック、ECM……そうした要素をふまえ、想像を巡らせてゆきます。

図版に関しては下記の候補をあげることとなりました。なお日本デザインコミッティーのマークは、そのガイドラインに準じた配置となるものです。

暗がりにうかぶ、配線の赤と白。どこかスティーリー・ダンのアルバム『Aja』ジャケットをおもいだしてしまいます。

このうち新作であり、本展で国内初公開となるLa Festa delle Farfalleを選ぶこととなりました。結果として本来の写真から大幅にトリミングをし、そのディティールが明快になるようにしています。

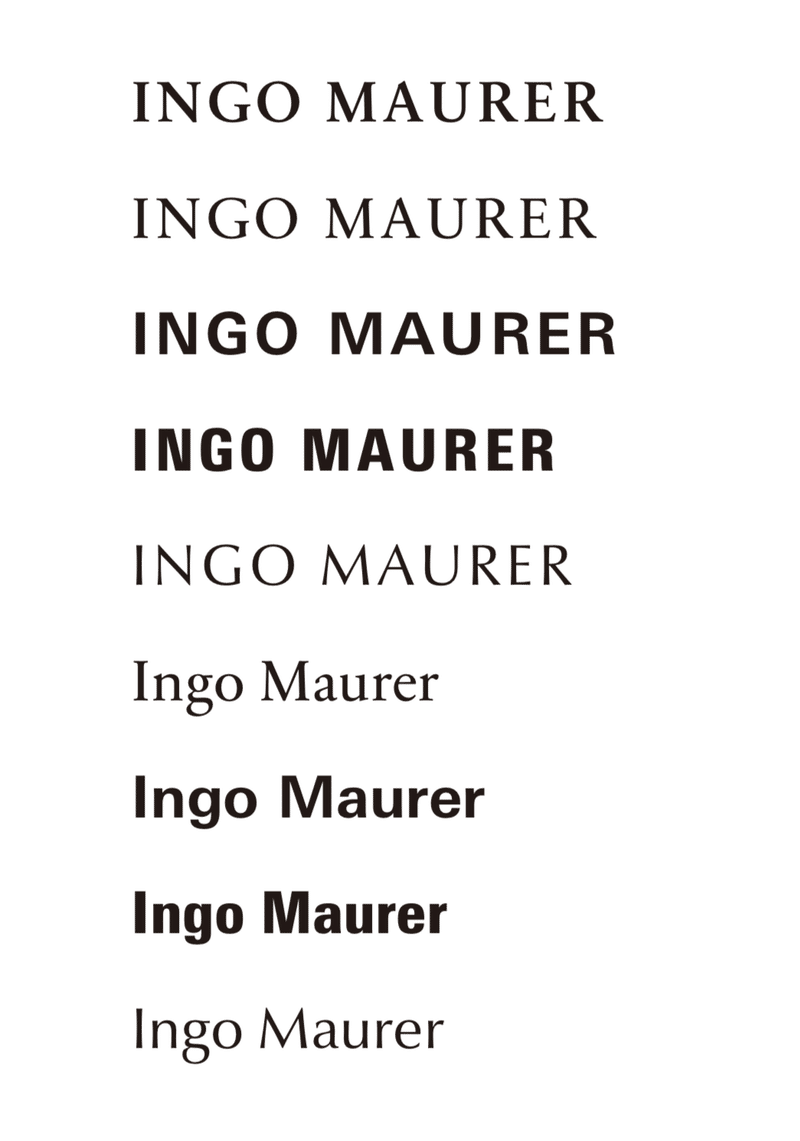

活字の検討

本文: 本明朝新がなM + Garamond Premier Pro

タイトル: Linotype Univers + 游ゴシック

活字書体は本文を、本明朝新がなM + Garamond Premier Pro、見出しをLinotype Univers + 游ゴシックとした。これまでのインゴ・マウラーさん関係のヴィジュアル・コミュニケーションにおいては、基本的にはサン・セリフ体が使用されていました。いわばUniversやHelveticaといったネオ・グロテスク系のものが中心。この世代としてはいわば、ふつうの選択肢であるとみえます。また近年のインゴ・マウラー社カタログはGill Sansをツメ組みで展開する傾向にあるようです。Gill Sansはサン・セリフ体ながら、ローマン体的な性格をもちますし、どこか可愛らしい表情もあります。しかし、これをそのまま展開したらインゴ・マウラー社のデザインをなぞるだけとなってしまう。模倣したところで、本展の目的は達成できないことは、前述のとおりです。また「詩情」というキーワードを念頭におけば、サン・セリフ体よりもセリフ体のほうが適していることも予想できます。

紙面の白にたいし、明解な黒のコントラストを描くサン・セリフ体よりも、セリフによる中間領域があり、白と黒のあいだが存在するセリフ体、くわえてタイプフェースのなかでも、多少の濃度ニュアンスがあるほうが、それらしいのではないか? と仮定します。そのためには、質感としてフラットなものよりも、抑揚のあるほうがのぞましいとも考えます。

いくつかの仮テクストで検証をします(じつは、まだ本展タイトルが確定するまえから「INGO MAURER 詩情とハイテック」を仮テクストとして検証をしていました)

上からSabon NextのBold、Regular、Linotype Universの65、67、Optima。いわば「ドイツ語圏」のタイプフェースをもちい大文字表記と小文字表記で検証。この段階ではGaramond Premierは候補にあがっていない。

最初に検証したのは本文書体から。まずSabon Nextと秀英明朝M。インゴ・マウラーさんの出身や使用言語をふまえ、SabonやRotisなどドイツ語圏の欧文書体から検証をはじめました。ダイレクト・メールのスケールであれば最適であるともおもったが、冊子になると今回の場合、すこしニュアンスが強いようにもみえる。ややテクスチャが揃いすぎ、もうすこしやわらかなニュアンスがあるほうが、本展においてはそれらしくなるはず。

上が当初検討した秀英明朝L。下が採用した本明朝新小がなM。本展にとっては、本明朝新小がなMの抑揚がそれらしい音声感と判断した。

秀英明朝Lにくわえ、ヒラギノ明朝+築地5号、本明朝新がな、本明朝+まどか、など築地系和字を比較しつつ検証。本展のニュアンスとして、漢字と和字のおおきさが異なり、抑揚のある、小がなのほうが向いていると判断。本明朝新がなBookとMで、組版濃度を検証し、Mを採用。欧文もSabon系を含めたGaramond系のなか、現代的なフォルムながら、クラシカルなディティールをもつGaramond Premierを採用する。

採用した欧文のセット。上がLinotype Univers 76、下がGaramond Premier。

また見出しはLinotype Universとした。Universはインゴ・マウラーさんがタイポグラフィをまなんだ1950—60年代のスイスやドイツを代表する活字書体でもあるので、本展はどこかで使用したいというおもいはあった。それはある特定の時代・様式を象徴しながらも、現在もなお頻繁にもちいられるものであるが、

Rotisをはじめ、ドイツ語圏の活字書体はその単語のながさをふまえてか、長体傾向になる。INGO MAURER といういかにもドイツらしいスペルをふまえCondencedを採用することにします。それをふまえ和文は游ゴシックBとします。

活字サイズと行送りの検討

ダイレクト・メールにつき、活字サイズの基準を10 Qとする。ダイレクト・メール本文として適切なサイズであると考えたし、くわえて葉書サイズの短辺が割り切れるからです。行送りは15H、16H、17Hなど、段階的に検討し、16Hに決定します。

上から行送り15H、16H、17H。活字サイズはいずれも10Q。可読性と質感、そして濃度を検討する。

グリッド・システムの設計

16Hにきまったところで、グリッド・システムを設計。左右のマージンをそれぞれ3文字とし、やや余裕をもった設計をめざしました。そのうえで垂直方向を二分割することを基本とし、グリッド・システムを設計します。なおダイレクト・メールは日本デザインコミッティー用、それから松屋銀座用の二種類を作成する必要があります。日本デザインコミッティー用は展覧会ごとのデザインが可能ですが、松屋銀座用のものは規定のフォーマットを遵守する必要があります。このグリッド・システムは前者において活用し、松屋銀座用のものには目安程度に使用しました。くわえて図版面の位置決定においてもガイドライン的に活用しています。

線とひかり

日本デザインコミッティー用の宛名面、切手貼付箇所と郵便番号記入欄は線の太さ変化を活かし、陰影ともみられるような工夫をしました。オトル・アイヒャーによるERCOのコーポレイト・デザインをヒントとしたものでもあります(図らずとも「ドイツ」の「照明」デザイン企業の引用ともなったわけです)

5: 会場構成

面出さんからは初期段階で2019年ミラノ・サローネ、インゴ・マウラー社ブースやミュンヘンのスタジオのイメージを共有していただきました。ミラノ・サローネでは、おなじみの蛍光色——グリーンやマゼンタ、ピンクの空間と、そこにともる魅力的な造形をもつあかりたち。2019年のいまもなお、インゴ・マウラー健在、と感じるものばかりです。しかし、そうした目立つところにばかり目がいきがちですが、よくよくみれば、ペンダント・ランプはテーブルを想起するような展示台のうえにあったりと、製品それぞれのもつ照明効果がしっかりとプレゼンテーションされています。またスタジオのほうは、後者の性格が強いものであるとみることができます。

前回の『Poul Henngsen|北欧のあかりとPHランプ』展をはじめとする、これまでの面出さんの関係のなかで想像できたのは、あまり色彩豊かな空間にはしないだろうということ。むしろマットな白壁とし、照明効果がはっきりと認知できる空間のほうがふさわしいだろうと想像します。くわえて過度に明るかったり、フラットな質感ももとめられないだろう——これを初期の目安としています。

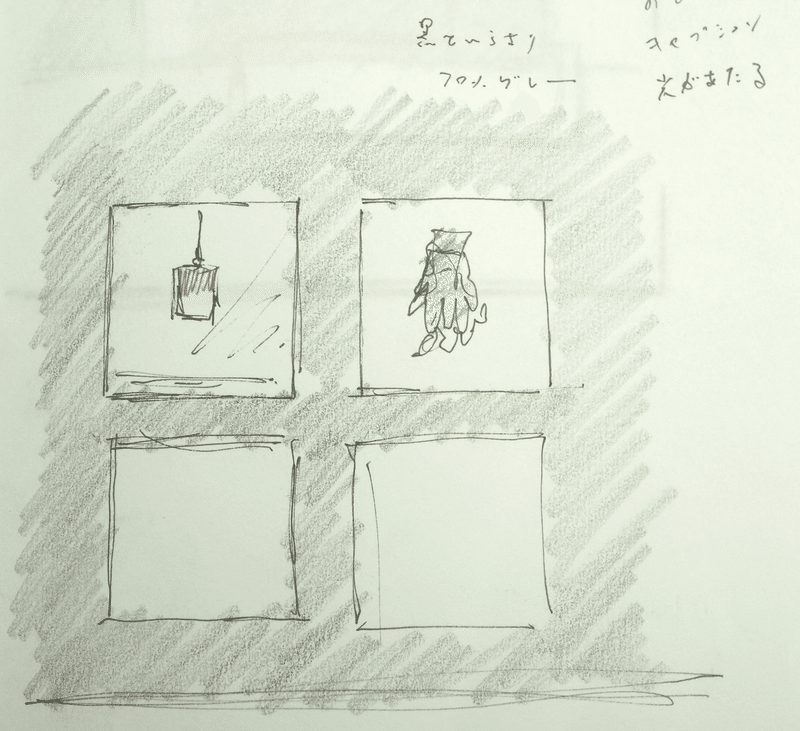

また背景色も、白壁、ダークグレー壁、そして色付きと三パターンを検討します。白壁は上述のとおり。反対に照明効果よりもプロダクトとして際立たせる意味でダークグレー壁を検討。また色彩も元来のインゴ・マウラー社のものを軸に、淡めに処理したものを候補とします。

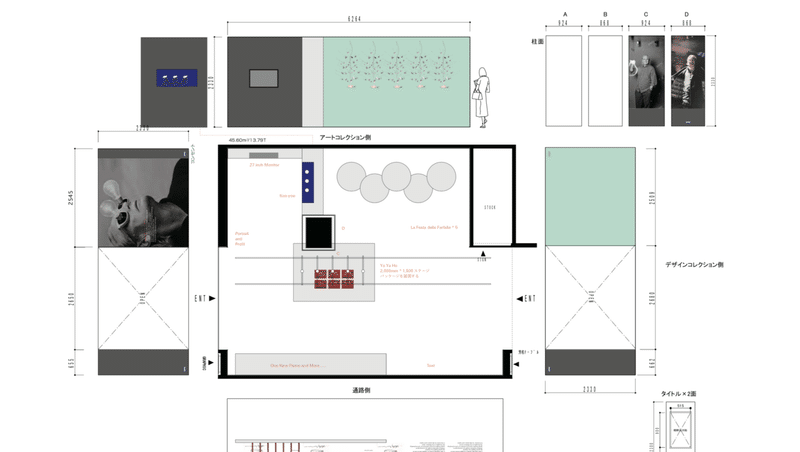

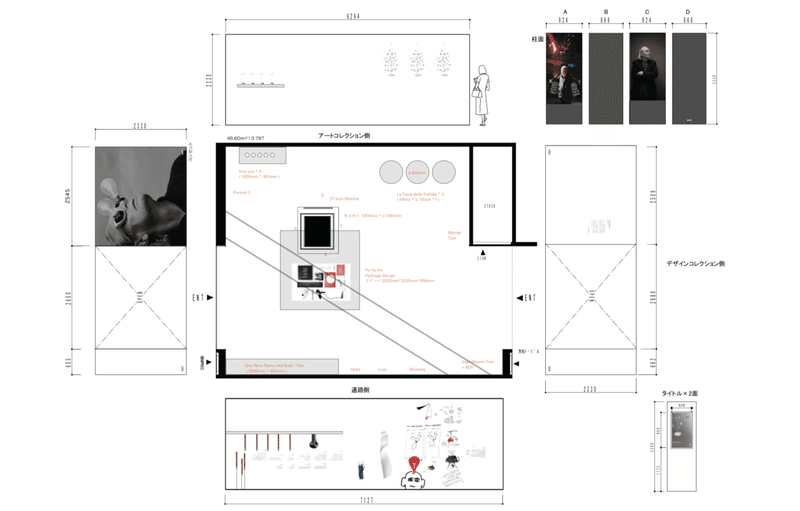

上: 初期プラン。インゴ・マウラー社的な蛍光グリーンを使用した壁面の検討。

下: 決定プラン。白とダーク・グレーをもちい、照明効果が際立つように工夫したもの。

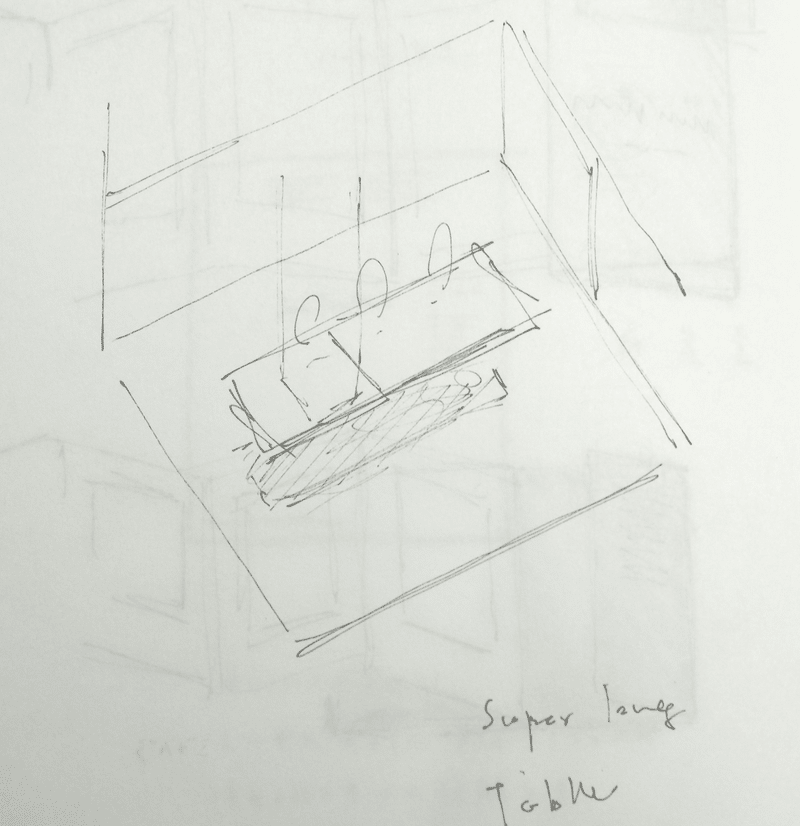

また当初はミラノ・サローネをふまえ、長いテーブルを空間中央に配置するプランとなっていました。このアイデアは役割をかえながらも、最終的に空間中央のステージとしてのこることとなります。また、小型プロダクトはニッチにおさめ、サムネイル的に展示できないか? とも考えました。それ以外はLa Festa delle Farfalleによる蝶の木漏れ日が主役になるよう、大量に製品を並べるなどのプラン、インゴ・マウラーさんのインタヴュー動画を主役としたものなどが候補にあがりました。

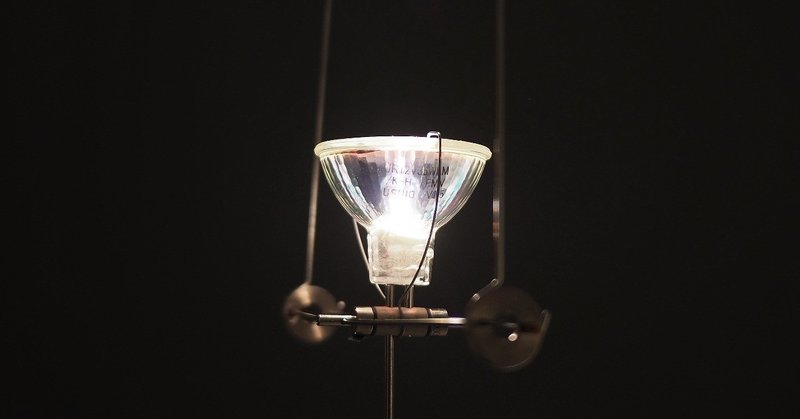

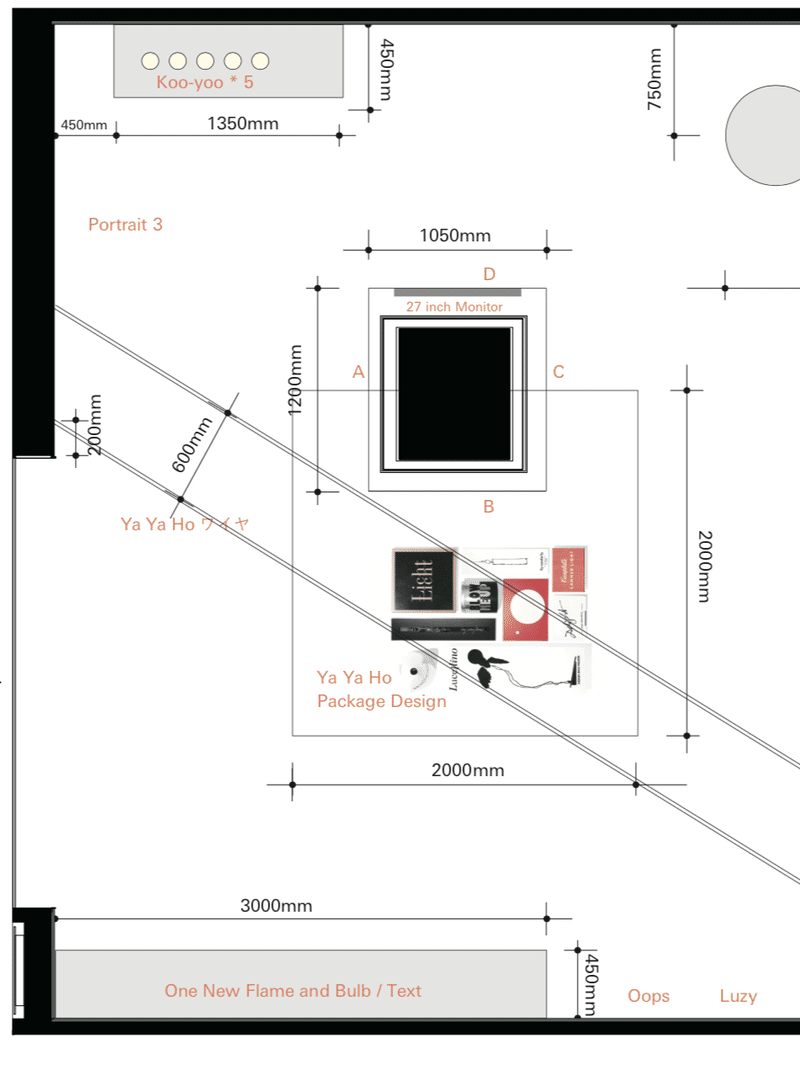

初期段階から、ひろくはないギャラリー・スペースなので、展示物同士の距離が縮まらないこと、水平感を意識しながら窮屈にみえないよう留意しました。これをふまえ二度目のミーティングでディスカッション。面出さんより、インゴ・マウラーの代表作 Ya Ya Hoを加えること、またニッチではなく展示台で解決することを指示されます。Ya Ya Hoは構造上、二本のワイヤーを壁に取り付け、天井付近を水平・平行にはしらせる必要があり、その後しばらく、構造的に安定感のある場所、かつ、その光源であるハロゲンランプの接触事故のないように処理することを念頭にふまえ、松屋銀座をふくめ様々な配置を検討することになりました。

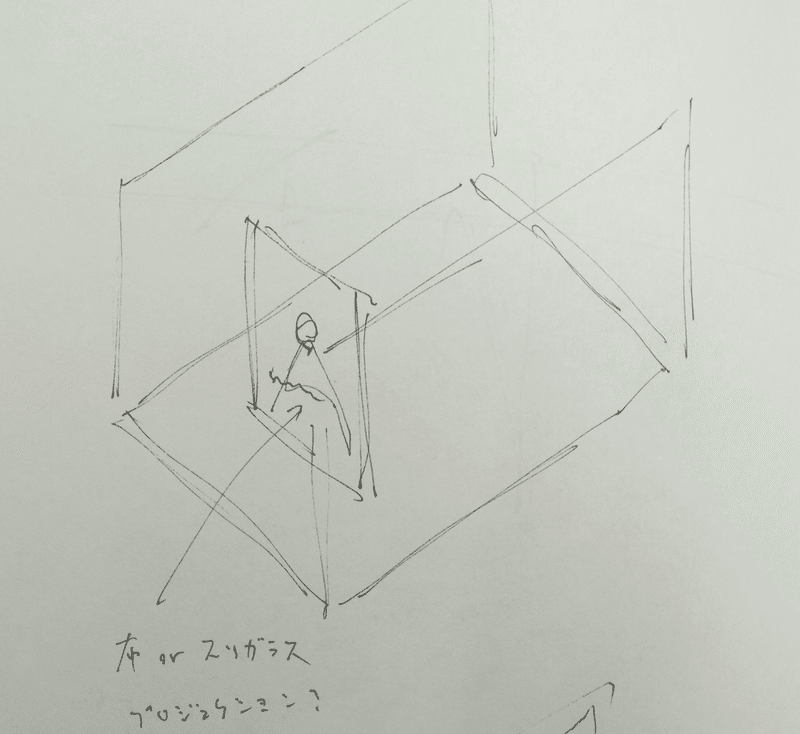

製品パッケージ

この際、筆者はスタジオノイ株式会社のショールームで拝見した、代表作のパッケージ・デザインを展示するプランを紹介し、許可されることとなります。その後、インゴ・マウラー社より図面をスケッチしたアイデアが到着。ここでインゴ・マウラーさんのデビュー作であるBullbと、本展用にサインをした新作 Ooop’s 01の展示が決まります。結果として会場内に展示するものは

テクスト関係

■ 面出薫による展示案内文

■ インゴ・マウラーによるメッセージ(英語・日本語翻訳)

■ ヴィトラ社の書籍に掲載された著名デザイナー・建築家によるインゴ・マウラーへのメッセージ

製品

■ Bullb

■ Ya Ya Ho

■ My new flame

■ Flying flame

■ Luzy on the Wall

■ La Festa delle Farfalle

その他

■ インゴ・マウラーによるドローイング

■ パッケージデザイン

■ インゴ・マウラーへのインタヴュー動画

展示物が決定すれば、あとはなかば必然的に決定されてゆくもの。配置や展示台の寸法、キャプションのサイズなどをそれぞれの関係性のなか、プロポーションをととのえ、最適化を目指します。

ヌケのかたちを整えない

住宅などの恒常的な空間であれば、配置関係は整っていたほうがすっきりとするかもしれません。いわば線がそろった状態。いっぽう、今回のような期限付きの展示空間であれば、線を揃え過ぎないことで、よりゆったりとした空間を目指します。これは、いわばバーゼル・スタイル・タイポグラフィの空間の捉えかたにちかいかもしれない。

色彩計画

ダーク・グレー(70% グレー)で必要な箇所を馴染ませる・抑える。照明効果の影、そのもっともくらいトーンのような具合。ダーク・グレーの水平感も意識したもの。

展示台側面などはダーク・グレーで処理。影として、また天井高が低い会場に水平感をあたえた(会場写真: Nacasa & Partners Inc.)

展示台

展示台の配線穴はインゴ・マウラー社の特徴でもある、円穴としました。面出さん的なマナーでいけば、こうした配線は隠すことになるでしょうが、ここではマウラー社マナーで進行。

キャプション

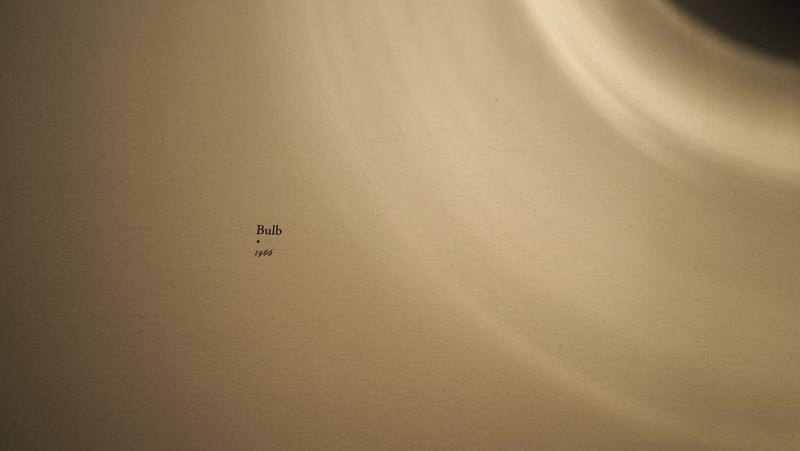

キャプションは、製品タイトルと発表年のみの表記となった。その間に展示台をふまえ、罫線がわりに円をしるす。

あくまでも主役はひかりと陰影としました。一見、閑散とした空間にもみえるものですが、そのうえで不可欠な距離関係を保っています。また展示会場の照明は面出さん指示のもとライティング・プランナーズ・アソシエーツのスタッフが施工。さすがの会場照明デザインとなりました。

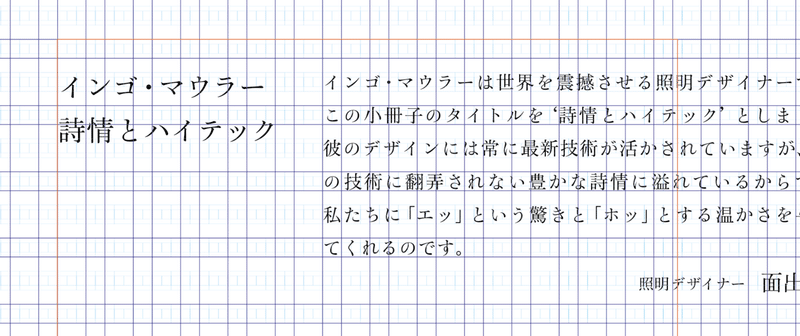

6: 展示小冊子

前述のとおり、初期構想の段階で面出薫さんのなかには展示にかかわる小冊子を作成する、というヴィジョンがありました。また、インゴ・マウラーさんにまつわる書籍はおおけれども、日本語で作成されたものは2006年 東京オペラシティ アートギャラリーにて開催された『光の魔術師 インゴ・マウラー』展の図録程度でした。これもまたスイス ヴィトラ社による原書を翻訳したものであり、その知名度をふまえれば意外な状況にもあるようにみえます。そうした意味で、今回の小冊子においては、展示の記録であるとどうじに、インゴ・マウラーさんを日本語で紹介するものであり、さらには面出薫さんの監修にもなるという、珍しい一冊になることが初期段階よりきまっていたともいえます。

初期段階において筆者がイメージしたのは、あまり大げさな体裁にはしないということ。百貨店のギャラリーにおいて扱われるもの。したがって大型本や、分厚い本では都合がわるいでしょう。面出さん自体も現行のインゴ・マウラー社のカタログをみて「これはあんまり日本人好みではない」と評していらした。その感覚はなんとなく共有できるもの。当初から検討されていた価格帯(500円—1,000円の範囲)のうえで、手軽にもちかえりできる体裁、また内容もいわば「日本人好み」に最適化してゆく必要がある。それはなにか? この小冊子の方向性を決めることが、本展において筆者がもっとも苦労した点かもしれません。

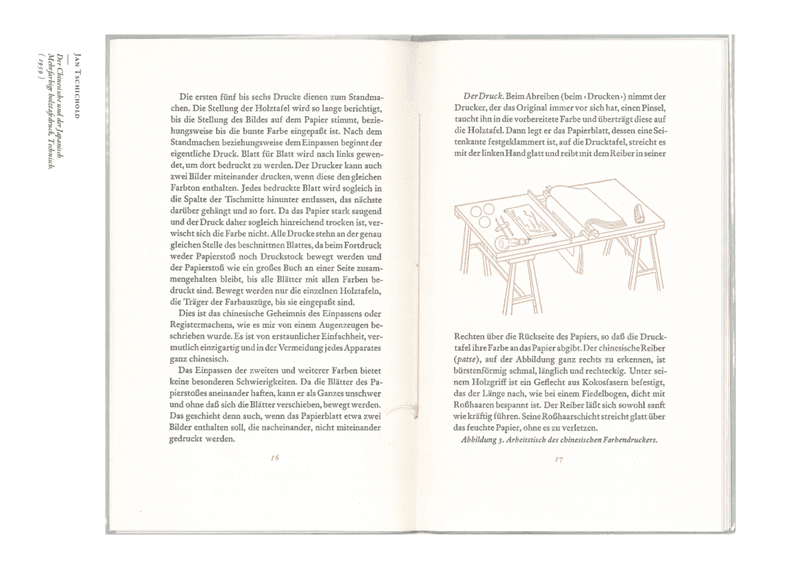

初期段階のイメージにあったのは、ヤン・チヒョルトとヨゼフ・ホフリが、それぞれ自身で制作していた冊子です。いずれも簡素ながらも、その体裁や量感、そしてタイポグラフィや図版があいまった佇まいがなんともいい塩梅であるもの。また、チヒョルトのほうは、大きめの活字サイズで、しっかりと組版されているところ、ホフリは読み物でありながらも、ヴィジュアル・ブック的な性格があるところなど。それぞれの魅力をふまえ、本展冊子のあるべきすがたを模索します。

ヤン・チヒョルトによる小冊子。この版面や活字サイズのイメージは初期段階でありました。

複合グリッドと尺貫法

初期段階ですでに、面出さんによるもの、マウラーさんによるもの、それから製品を解説するものと、テクストに複数のヒエラルキーがあることは想像できました。結果としてこれらにくわえ、デザイナーや建築家によるマウラーさんへのメッセージの英語・日本語、プロフィル、筆者自身の寄稿などが加わることとなります。それぞれの目的・適正に合わせ最適化できるように、複数の活字サイズのセットが活用できるフォーマットの設計を目指しました。

ダイレクト・メールの際に検討した活字書体をもちいつつも、12Q、14Q、11Q、10Q、9Q……と項目にあわせ、本文・キャプションだけでも、かなりのサイズとセッティングを使い分ける必要性がでてきました。そうなるとすべてのページを貫くグリッド・フォーマットは複合的・レイヤ的なものとなります。

では、複合的・レイヤ的なグリッド・フォーマットの整合性をいかに導くか?その際、尺貫法での解釈がヒントとなりました。昨年、工芸青花(新潮社)主催の中村好文さん、増田奏さんによる住宅設計講座を受講した際、久々に尺貫法に触れ、そのシステム化の完成度を再認識しました。また、自身がこれまで基準としていたサイズ、14Qと12Qがそれぞれ3.5mm、3mmと尺貫法で解釈できることも、馴染みがあるものでした。自覚的に取り組んだ機会は今回がはじめてではありますが、今後もうまく活用できればと考えています。

尺貫法はなにか身体感覚や実数をともなっているようにもみえます。筆者は子供のころから数勘定がかなり苦手です。苦手というよりも認識がうまくできず、数そのものはもちろん、数学的な理解が疎いところがあります。いっぽうで、前述の通り、尺貫法はそうしたところをうまくカバーした構造になっているようにもおもえます(もともと職人さんの世界の単位。学校ではなく丁稚叩き上げの世界で長年通用した単位でもあるので、そうしたものなのかもしれません)

本文セットA

本文: 12Q(3mm)/ 21 H

本文セットB

本文: 14Q(3.5mm)/ 25 H

本文セットC

本文: 11Q(2.75mm)/ 20 H

キャプション

10Q(2.75mm)/ 17.5 H

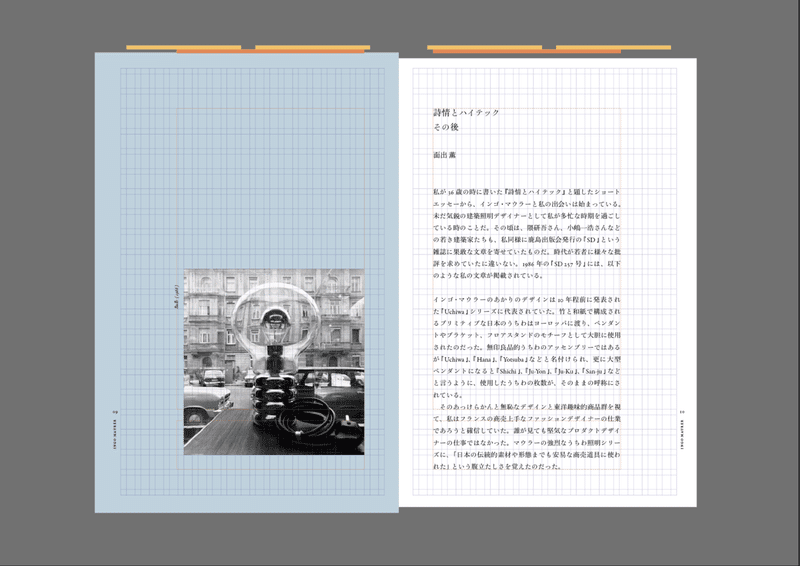

グリッド・システム

12 Q / 21 Hを基準としつつ、横方向はさらにその2分割、実質は6 Q / 21 Hで画面を分割し、14 Q、12 Q、11Qと尺貫法的整合性がある3種類の本文サイズがおさまるように設計したもの。とはいえ、複雑な設計を最初からつくる意図は毛頭なく、役割の違うテクストが多数存在したため、結果としてこうした設計となった。画面上部にあるオレンジと黄色の線は、1段組(12Qと14Qの共用)のラインと、2段組(11Q)のラインを示している。また数値としては破綻するが、視覚的に違和感のないサイズ(10Qや9Qなど)は、グリッド・システムを基準としながら(整合性はおとるものの)実際に使用している。グリッド・システムとしては複雑ではあるが、6 Q / 21 Hの分割を基準としつつ、12Qと14Qのものが、それぞれレイヤ状に重なっているという程度である。実はこれもチヒョルト・フォーマットを利用し、画面の「へそ」を割り出している。

基本的には12Q/21H送りで画面を分割し、グリッド・システムを導き出す。感覚的には12Qをさらに二分割し、6Qを基礎単位としている。

このあたり、常に16ビートを刻んでいる(と思われる)パット・メセニーやエディ・ヴァン・ヘイレン、あるいはエレクトリック・マイルスのリズム構造がヒントになっている。

柱やページ番号では、微妙な濃度調整を繰り返す。この際、Garamond Premier Proの濃度豊富なフォント、ファミリー展開に助けられる。これに限らず、活字の濃度による奥行き感は今回、気にしたところ。

編集と面出さんのテクスト

今回、編集者は不在であったため、冊子のデザインを担当する筆者が編集的な立場を兼ねることとなりました。掲載する製品の選定、それからテクストの選定、それにともなう編集作業という内容です。結果として掲載物は

1: インゴ・マウラーさんによる会場メッセージ(英語・日本語訳)

2: 面出薫さんによる挨拶文

3: 会場にて展示された製品・ドローイング

4: 面出薫さんによるインゴ・マウラー評

5: パッケージ・デザインの紹介

6: デザイナー・建築家によるインゴ・マウラーさんへのメッセージ(英語・日本語訳)

7: インゴ・マウラーさんプロフィル

となりました。当初は会場展示と同様に1、2、3程度で検討していましたが、ドキュメントとして記録されるものであること、また販売されるものであることをふまえ、内容を大幅に補強することになりました。4は当初はかつてSD誌に掲載された『詩情とハイテック』の再掲を考えていましたが、ここが本誌における最重要コンテンツ(他のインゴ・マウラー関連書との差別化)となることが見込まれるため、面出さんに無理をお願いし、書きおろしのテクストをいただくことになりました。くわえて注釈にあるようなかたちで『詩情とハイテック』を引用しながら、それから30余年を経た現在の面出さんによるインゴ・マウラー評をお願いしました。さらに、おふたりの出会いの証ともいえるインゴ・マウラーさん本人から贈られた、面出邸の『ドン・キホーテ』を掲載・撮影させていただくことも、厚かましく依頼にあがりました(おもしろいことにインゴ・マウラー社が本展の第一報を自社ウェブ・サイトで掲載された際、その画像は『ドン・キホーテ』のものでした)

またパッケージ・デザインに関する記事は、面出さん承認のもと筆者自身が書くはこびとなりました。これにあたり、インゴ・マウラーさんのタイポグラファ/グラフィック・デザイナー時代を調べる必要になり、スタジオ・ノイ社 伊藤さまを通じて、クロード・マウラーさん、アクセル・シュミットさんにそのことについてを訪ねることとなりました。とても丁寧で正確な回答をいただき、その翻訳においてはタイポグラフィ研究者である河野三男さんのご協力をいただくこととなりました。これにくわえ6、7、展示会場テクストを反映することになります。こうした「補強」をふまえ、展示小冊子の掲載コンテンツは確定してゆくこととなりました。

静的な紙面から動的な紙面へ

当初は近年のデザイン系小冊子(ZINEと称されるような)の傾向にみられる、静的な紙面構成を検討していました。途中、打ち合わせのなかでいただいた面出さんからの「インゴらしく、元気のよい画面」というリクエストをふまえ、インゴ・マウラーさんがタイポグラフィをまなんだ1950年代、60年代のドイツ語圏——つまり、スイス・タイポグラフィ——のモダン・タイポグラフィを意識した動的な紙面構成となってゆきました(いわゆるスイス・タイポグラフィは、タイポグラフィに触れる初期におおくのかたが憧れ、追従をしてしまうものかもしれません。デザイン教育の立場にいながら、毎年「感染者」がでてくることをみていますし、なにより自分自身がその経験者なのです。したがって、面出さんより「動的な構成」ともとれる指示をいただいたとき「やっちゃいますか?」と内心おもったものです)

初期段階の静的なプラン

モーダルな変化

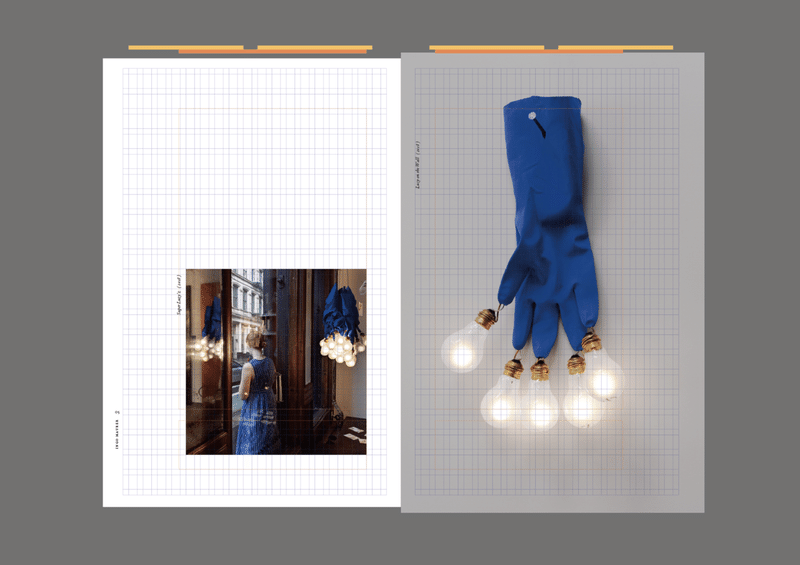

今回は32ページと表紙のみの小冊子。ページ数がおおく、見た目も質量も購入に対しても「重い本」は避けたいとのおもいがありました。そのため目次はいれず、ゆるやかにコンテンツが変化するシークエンスを検討しました。ここからかわります!というよりも、読み進めるうち、なんとなく変化していた、というような読書体験。図版の配置や、微妙な色彩変化(面出テクストに入る前、バルブのページのブルーグレーなど)、音楽でいうところのコーダルな変化ではなく、モーダルな差異をめざしました。それをふまえ、基本的には見開きを「1ページ+1ページの合計2ページ」と垂直的に把握するよりも、「横長の1ページ」と水平的に捉えて作成しています。

青そしてオレンジ・小口折り

小冊子の顔となる表紙をいかにつくるか。ましては販売されるものであるから、色気をだす必要があります。比較的初期の段階で、インゴ・マウラーさんの近作 Luzy on the Wallの色彩をもちいることを検討しました。この Luzy on the Wallは、もともとはインゴ・マウラー社のスタッフが作業時に使用し、それが染まってゆく様がヒントになっているそう。ゴム手袋に電球、という強烈なデザイン。くわえて、独特の塗膜による青はベルベットのような質感にもみえ、それだけでもなかなかインパクトのあるものです。この青を色彩ばかりでなく、質感も肉薄し、それにインゴ・マウラーさんを象徴する蛍光色の組み合わせでアイコニックな表紙にならないか? と考え、はやい段階で印刷所 精興社に相談をおこないました。

Luzy on the Wall(2018)

(写真はIngo Maurer GmbH ウェブ・サイトより)

筆者にとって精興社は、まさにファースト・コールの印刷所。数々の名作絵本や書籍を手がけるなか蓄積された身体化されたノウハウのある職人さんたち、的確なスケジューリングから手配をおこなう営業のかたがた。精興社 小山成一さんに相談をしながら、色味ばかりでなく、製本や洋紙の最適な選択をおこないます。今回、チヒョルト本のイメージから、中綴製本・小口折りのアイデアは初期段階からありましたが、その適正か否かの判断、実現にあたっての制作側の注意などを打ち合わせてゆきます。

結果として青色のインキは特注色となりました。印刷所で作成する特色ではなく、インキ会社に発注する特注のもの。くわえてインゴ・マウラー社から指定された蛍光色もLALカラーと日本の印刷現場ではあまり馴染みのないものであったため、ここもまた特注色として作成することとなります。

小口折り。裏面の蛍光オレンジが照明効果のように反射する。

インゴ・マウラー社から指定された蛍光色は、蛍光オレンジ、蛍光マゼンタ、蛍光レッドの三色。明度関係をふまえ蛍光オレンジを選択します。また青にオレンジというのは、いかにもインゴ・マウラー社らしい色彩であるとともに、常々、面出さんのおっしゃるブルー・モーメントにともるあかり、という照明デザインの原風景を想起するものでもあります。

『INGO MAURER 詩情とハイテック』冊子

会場特別価格: 500円(税別)

三日間の刷りだし立会いを経て、完成。色校正と本番では機械が異なるため、微調整やニュアンスとしての具合は制作者判断となる。そのため、表紙表面、表紙裏面、本文……と三日間にわたり精興社 朝霞工場につめることとなった。

7: おわりに

今回の展示は、面出薫というひとつのスタイルをもつ照明デザイナーが、またことなるスタイルをもつ照明デザイナー インゴ・マウラーを紹介するということもあり、そのふたりの巫女のような感覚で、この光環境・照明プロダクトにふさわしいデザインとはなにか? そうした、ある種の積極的な受け身の姿勢でもって、ヴィジュアライズのプロセスを踏んだように感じています。

手元にひとつのファイルがあります。2007年の晩秋にデザインギャラリー1953にておこなわれた『Poul Henningsen|PHランプと北欧のあかり』展のプロセスをまとめたもの。武蔵野美術大学の面出薫ゼミに在籍した当時、面出さんにお声がけいただき、大学院生の友人とふたり、会場構成とグラフィックス制作に携わらせてもらうことになりました。それからちょうど12年。おなじように面出さん担当の展示に関わることができたのは、とてもありがたいこと。もちろん、ファイルをひらけば、赤面してしまうものばかりです。赤字だらけの拙い会場構成の図面に、勢いだけで仕上げたダイレクト・メール……当時に比べれば、随分と余裕をもって進行できたことがわかります。

今回、お声がけをいただいた恩師 面出薫さん、途方も無い丁寧なお力添えをいただいたスタジオノイ株式会社さん、ご来場たまわりましたみなさま、そしてIngo Maurer GmbH、インゴ・マウラーさんに厚く御礼申し上げるばかりです。

第758回デザインギャラリー1953企画展

「INGO MAURER 詩情とハイテック」

会期|2019年9月11日|水| — 10月7日|月|

* 最終日午後5時閉場・入場無料

会場|松屋銀座7階 デザインギャラリー1953

主催|日本デザインコミッティー

協力|Ingo Maurer GmbH / スタジオノイ株式会社

会場構成・グラフィックス|中村将大

展覧会担当|面出薫

2 October 2019

—

中村将大

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?