胡桃堂書店 読書会——続・日本の美を読む「鈴木大拙——『日本の美を読む』の解題として」

2018年の一年間、東京国分寺にある胡桃堂喫茶店において、その書店部門である胡桃堂書店の企画として隔月開催の読書会「日本の美を読む」がおこなわれました。胡桃堂喫茶店 今田順さんが、ここでテーマとされたのは岡倉覚三(天心)『茶の本』、夏目漱石『草枕』、谷崎潤一郎『陰翳礼讃』、柳宗悦『民藝四十年』、和辻哲郎『風土』、それから岡本太郎『日本の伝統』『沖縄文化論』の6名7冊。

2018年12月と2019年1月にそのまとめの会をおこなわれ、「日本の美を読む」読書会はいったんおわりをむかえることになったのですが「この人物と書籍をあつかいたい!」という声もあり(その声をあげたひとりなのですが……)以降は、それまでの参加者を案内役として「続・日本の美を読む」として3回ほど開催されるはこびとなりました。

「続・日本の美を読む」で扱われるのは、鈴木大拙、柳田國男、そして白洲正子。わたしはあつかましくも、その初回となる鈴木大拙を担当しました。ふだんはデザインの講師業でもあり、仏教学者である鈴木大拙はまさに門外漢。しかし、自身の仕事のなかで、それはおおきな支えとなっていることも事実。この最近、デザイン関係の講座でおはなししていることと重複するところもありますが、当日の記録を公開します。noteとしてはかなりマッシヴかつ、目の粗い内容ではありますが、ひとつのドキュメントとして。

胡桃堂書店 読書会「続・日本の美を読む」

日時: 2019年2月18日 月曜日 19:30 — 21:30(120分)

於: 胡桃堂喫茶店(東京都国分寺市本町2-17-3)

案内役: 中村将大

進行役: 今田順(胡桃堂喫茶店・胡桃堂書店)

参加者数: 20名

スケジュール

Part 1: 鈴木大拙について——その思想と人脈そして影響

Part 2: 大拙——宗悦——宗理 三代にわたり成熟したDesign

Part 3: ディスカッション

■ はじめに——デザインの視点でみる鈴木大拙

こんばんは。ただいま今田順さんよりご紹介いただきました、中村将大と申します。ふだんはデザインの専門学校で講師として勤めています。こういうふうに職業をおはなしすると、なかには「どんなデザインですか?」と尋ねられることがあります。いちおうはヴィジュアル・コミュニケーション・デザインの専攻を担当しています。ここで、いちおう、と注釈をつけたのは、これが結構、誤解を招きやすいからです。

たとえば、サインデザインやタイポグラフィ、ロゴマークに広告、パッケージデザインに装丁、それからブランディング、あるいはウェブサイトやインターフェースだとか……ヴィジュアル・コミュニケーション・デザインとひとことにいっても、さまざま細分化——つまり記号的にパッケージされたカテゴリがあり、そのなかのどれですか?というような質問をよくされます。学校としてはもちろん、そうした専門性の高い授業や講師はおいておりますが、わたし自身は、もっと包括的にヴィジュアル・コミュニケーション・デザイン、否、デザインそのものについての「そもそも」のはなしをする立場にいると認識しています。ふるい大学教育では——いまでも東京大学などはその形式ですが——入学してしばらくは、いわゆるリベラルアーツ、教養学部に在籍しひろく学び、そこから専門分野に枝分かれします。専門分野がアプリケーションだとすれば、教養学部はOSとでもいうか、そういうことかもしれません。どんなに精度の高いアプリケーションがあっても、それが稼働できる体質づくりが生徒になければ、基礎工事なき建築物になりかねませんから、そうしたところの授業を担当しています。

では、それはどのような授業かといえば、これがもう節操なく。あるときは、じっさいに街にでてフィールドワークをおこなったり、それをふまえディスカッションをしたりします。またあるときは、活字の構造を把握するため切り貼りをおこないつつ、視感覚とその技術を鍛錬したり、ときにはテーマに即した調査をおこない、それを生徒自身がテキストを書き、編集、冊子化するというようなものもあったりします。こうして振り返れば、つまり経験にもとづいた身体的なもの・できごとだとか、それをふまえ言語化して編集するようなプロセスにおもきをおいているともいえます。

デザインそれ自体は、わたしとしては生活形成であり、日常のインフラストラクチャであると捉えています。ですから、まずは経験してみる、そしてそれを自覚してみる……そうしたプログラムで展開していますし、そこで高学年でのさまざまな専門分野につながる種を植えているような立ち位置です。

……と、ここまで自分の仕事のはなしをしました。きょうは鈴木大拙のはなしであるのにと、面喰らったかたもおおいかもしれません。失礼しました(笑)とはいえ、じつは、こうした視点でデザインを捉えることのヒントになったのは、鈴木大拙があります。というよりも、もともと自分は漠とながらデザインを、ときとしてひとの叡智・人知をこえた巨大ないとなみととらえていました。もちろん、それ自体はひとの手によるものなのですが。それを鈴木大拙をつうじながら、より自覚し、具体的なかんがえにしているようにかんじています。

わたし自身は鈴木大拙の専門家でも、禅や仏教、あるいは東洋思想の専門家ではありません。デザインの立場でそれを解釈するちいさな立場です。本日は参加者のなかに、西田幾多郎の専門家の方もいらっしゃるようですから、思想としての専門性はむしろお尋ねしたいところです。

とはいえ、いい加減に今回の担当を引き受けたということではなく、わたしには鈴木大拙のはなしというのが、デザインのはなしにみえることがおおい。デザインにかぎらず、鈴木大拙のはなしはさまざまなところで活きてくる……というよりも腑に落ちるものがおおい。こんかいの読書会は二部編成とし、私からみた立場としての鈴木大拙を紹介してゆきます。前半は鈴木大拙の思想や関係、その影響を要約したもの——わたしにはあまりに荷がおもいものですが、喫茶店の読書会ということで思い切ります——後半は鈴木大拙直接の影響下にいた人物である思想家 柳宗悦とその子息であるデザイナー 柳宗理をむすんでみます。

どうしてもわたしの職業柄、デザインや造形の要素がでてきてしまいますが、ひとつの具体例としてお許しください。こうしたかたちで『日本の美を読む』を、はなしだけではなく、なにかしら身近な例にしておくことも重要だとおもいますし、それが胡桃堂書店における読書会の醍醐味だとおもっておりますので。それでは、本日はよろしくお願いいたします。

Part 1:

鈴木大拙について——その思想と人脈そして影響

■『日本の美を読む』通奏低音としての鈴木大拙

昨年一年間、胡桃堂喫茶店 今田順さんの主催で『日本の美を読む』の読書会がつづきました。一昨年の暮れでしたか、この企画を先取りしてうかがったとき、今田さんといくつか候補となる人物と図書についておはなししました。そこでは岡倉覚三(天心)『茶の本』に、谷崎潤一郎『陰翳礼讃』、夏目漱石『草枕』、和辻哲郎『風土』をはじめ、柳宗悦に岡本太郎と、まさに読書会が実施された人物・図書があがりました。そのなかで名があがりながらも実施がかなわなかったのが、九鬼周造と西田幾多郎、そして鈴木大拙です。たしかに夏目漱石や谷崎潤一郎の知名度と比較すれば、限られた枠のなか、どうしても候補から見送らざるをえません。

ここであらためて鈴木大拙をとりあげるのは、そこでもれたものを引っ張り出すという意味もあるのですが、わたし個人としては『茶の本』や『陰翳礼讃』など、ここであつかわれた内容の通奏低音のようなところに鈴木大拙のいう「東洋的なもの」あるいは、まさに「日本的霊性」があるようにみえるからです。今回の読書会は「鈴木大拙——『日本の美を読む』の解題として」というタイトルにしました。解題というのは、本来的には特定の書物について、その内容や成立の背景、影響について解説する行為ですが、ここではすこし拡大解釈します。鈴木大拙のいう東洋的な見方あるいは禅というのは、もしかすると『日本の美を読む』の根底にあるかもしれないと考えるからです。

じつはわたし自身、鈴木大拙とはそうした出会いかたをしました。岡倉覚三『茶の本』や谷崎潤一郎『陰翳礼讃』は、デザインや美術をまなぶなかで触れられる機会のおおい書物です。ここでは日本や東洋における美と、そのありかたを端的に記されているというのは、これまでの読書会でみなさん経験済みだとおもいます。わたしも学生時分、この二冊にであい、その内容に「あぁ、それでいいんだな」と腑におちました。どうしても美術造形教育というのは、近現代のものであれ、伝統的なものであれ、西洋の体系のうえで展開されることを基本としています。日本でそれを学ぶ立場にしてみれば、それは享受する側となりますから、どこか自分たちの身体感覚が切断されるような心持ちになることもありました。だけれども、岡倉や谷崎の考えにふれることで、腹落ちすることがおおかったので、くりかえし読むようになりました。

そうするなか、この二冊に書かれているそもそものことと、その根底にあるのはなにか? という念がうかんできました。そうしたとき、東洋の思想を禅という視点で、ある種、包括的にみていた鈴木大拙と出会うことになります。事実、鈴木大拙は友人の西田幾多郎との往復書簡のなかで「あらゆる宗教が到達する地平みたいなものについて考えたい」といっています。ちなみにそれは『日本的霊性』というかたちで、ひとつまとまることになります。あらゆる宗教の地平……それは私にしてみれば手の余ることですが、鈴木大拙のはなしは、すくなくとも近代の日本の思想、つまり岡倉や谷崎、夏目漱石、それから柳宗悦をつらぬくようなところは、あるとみています。もちろん、世代的には鈴木大拙は、岡倉や漱石の後の世代にはなるのですが、近代、つまりは西洋化の時代のなかで、反射的に自覚したなにかというところをみれば、共通項は必然的にでてくるものです。

鈴木大拙をすこし調べてみれば、なんと柳宗悦の師でもある。また海外での講演活動などをみてゆけば、海外におけるZENの影響も確実にあることがわかる。やや強引な展開ですが、ひょっとすると、鈴木大拙を近代における思想の中心におくと、いろいろわかりいいのではないか? とかんがえています。

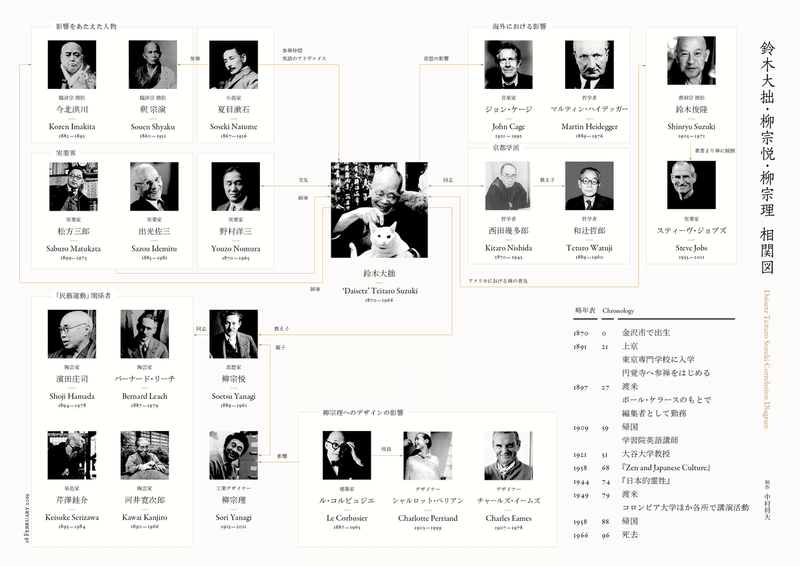

ここで、相関図にふれます。

鈴木大拙は1870年に生まれます。享年が96歳とかなり長生きをしています。和暦でいえば明治3年にうまれ、それから1966年、昭和41年まで。1966年といえばビートルズが来日し、ザ・ビーチボーイズが『ペット・サウンズ』を発表した年です。鈴木大拙の本名は鈴木貞太郎。金沢にうまれます。石川県立専門学校の同期には同じ年の西田幾多郎と出会います。中学校の英語講師の職を辞し、21歳のときに上京。東京専門学校、いまの早稲田大学に入学します。その後、帝国大学専科にも在籍します。この頃、北鎌倉の円覚寺に参禅をするようにもなります。ここで出会ったのが円覚寺の住職であった今北洪川。しかし、まもなく遷化。この場には大拙も居合わせます。今北洪川のあとを継いで円覚寺住職となった釈宗演にであうことが、大拙その後の人生を左右したといえます。ちなみに大拙という居士号は釈宗演によるものです。

釈宗演は当時としてはかなりグローバル感覚のあった人物で、慶應義塾大学で福沢諭吉に学び、その伝手でセイロンをはじめ外国も巡っています。1893年にはシカゴ万国博覧会の一貫としておこなわれた万国宗教会議に出席。ここで禅を「ZEN」として紹介、いまでも禅の英訳はZENですが、これは釈宗演に由来するものです。1906年に再度、渡米。この際、鈴木大拙を通訳として同行させています。

ちなみに同時期、円覚寺に参禅していた人物としては夏目漱石もいます。漱石作品の『門』は、まさに参禅体験をモチーフにした小説ですが、ここに出てくる若い修行僧のモデルが大拙だともいわれています。また大拙は漱石から英語のアドヴァイスを受けていたようです。ここまででお気づきのとおり、鈴木大拙のキャリアのスタートは英語に携わるものでした。大拙は生涯のなかで、二度、アメリカで暮らしています。はじめは1897年から1909年。27歳から39歳にかけてです。ここでは釈宗演の紹介でポール・ケラースのもとで編集者として勤務します。この十年は、英語でかかれたおおくの宗教系論文を目にしていたそうです。

帰国後は、学習院で英語講師として勤めます。ちなみにドイツ語講師は西田幾多郎でした。なんだかすごいですね。そこでであった教え子のひとりが柳宗悦であり、松方三郎です。松方三郎は内閣総理大臣 松方正義の子息のひとりであり、登山家でありジャーナリスト。柳宗悦に関しては以前の読書会でもあつかわれ、今回の後半でもあつかうので、ここではほどほどに触れますが、宗教学者としてそのキャリアを開始し、民藝運動を提唱した人物です。松方三郎と柳宗悦は生涯にわたり、大拙と関係しました。大拙二度目のアメリカ生活は1949年から1958年にかけて。なんと79歳から88歳のあいだです。ここではコロンビア大学客員教授として籍をおきながら、各所で講演活動をおこないます。コロンビア大学の講演を聞き、その後、大拙本人をたずねた人物には『4:33』でしられる音楽家 ジョン・ケージがいます。またマルティン・ハイデガーは「鈴木大拙博士にもっとはやくであえば、もっとはやく自身の自身の思想をまとめられた」という趣旨のことをいっています。

このように大拙の二度目の来日はアメリカにおいて禅の普及するきっかけとなりました。たとえばビート・ジェネレーションもそのひとつです。これは大拙ばかりでなくおなじころに、アメリカにわたりサンフランシスコ禅センターを設立するなどした鈴木俊隆の存在もあります。彼は『ゼン・ビギナーズ・マインド』という英語による禅の著作を記しています。いわば ‘初心’ の英訳がBeginners Mindということです。この愛読者のひとりが、ビートニク発のヒッピームーヴメントに影響されていたスティーヴ・ジョブズです。スティーヴ・ジョブズは永平寺に出家しようとしていたこともあるほど、禅に惹かれていました。有名なスタンフォード大学のスピーチも、どことなく禅的なものをみることができますし、なによりアップルのデザインはそれを体現しているともいえますが、こんかいはあまり踏み込みません。

さて、コロンビア大学で大拙が教鞭をとっていたころ、アメリカに視察旅行をしていた柳宗悦が大拙のもとをたずねています。その場に居合わせた岡村美穂子さんの回想によれば、大拙は宗悦のことを「僕の教え子だよ」と紹介したそう。ふたりの関係の深さを伺えるエピソードといえます。また財政界では松方三郎以外にも、出光佐三と野村洋三らとの関係もありました。出光佐三はアメリカの美術館で開催された日本美術展に自身が所蔵する仙厓和尚の作品を出品し、それに大拙が反応したことから関係がはじまり、以来、出光は北鎌倉まで大拙をたずねるようになります。大拙のパトロネージュ的な立場でもあったようです。野村洋三は横浜の老舗ホテル ホテルニューグランドの会長を原三渓(富太郎)についで務めた人物。大拙と野村洋三はおなじ歳でもあり、ともに長生きしたこともあり、友人関係という具合のようです。晩年の大拙の写真にはホテルニューグランドで撮影されたものも複数あり、これもまたふたり関係性がうかがえます。

88歳で帰国後は、北鎌倉の東慶寺に住まいます。96歳で死去。長野にある出光興産の社員保養施設に講演にむかう最中、体調をくずし聖路加病院に入院、数日後に死去しました。最後をみとったのは、秘書の岡村美穂子さんと、主治医であった日野原重明さんです。アメリカで生まれ育った岡村さんと、大拙の会話は英語が中心だったそうです。死の間際、岡村さんが「Sensei, Would you like something ?」と尋ね。それに「No, Nothing. Thank you」とこたえたのが、最期の言葉となりました。

さて、課題図書の紹介が遅れました。今回、読書会ということで書物をあげなければなりません。鈴木大拙の代表作といえば68歳のときに書かれた『禅と日本文化』(1938年, 1940年 翻訳)となるかもしれませんが、ここでは『新編 東洋的な見方』(上田閑照 編, 1997年)とします。また、もうひとつとして『日本的霊性』(1944年)、この二冊を主として引くことにします。

すでにお話しした通り、鈴木大拙はひじょうに英語の堪能な人物でした。否、日本語と同様にあつかえたともいってさしつかえないでしょう。そのキャリアのはじまりは英語講師であり、その後は釈宗演の通訳という立場にいました。人生の前半生(1897—1909)はアメリカで編集者としてすごしています。帰国後は学習院で英語講師としてつとめています。人生の後半生では80歳代をむかえてコロンビア大学をはじめ海外での教育活動にたずさわります(1950—1959)ゆえに、鈴木大拙の著作には日本語でかかれたものと、英語でかかれたものが混在しています。『禅と日本文化』は原題を『Zen and Japanese Culture』としたものの翻訳です。外国人にむけ日本人が記した書物が、翻訳され現在も発刊されているというのは、どこか岡倉覚三『茶の本(The Book of Tea)』とも似ています。こんかい、課題図書として選出したものは、いずれも日本語でかかれたものです。その対象となる読者をふまえれば、代表作とされる『禅と日本文化』よりも『新編 東洋的な見方』『日本的霊性』が適切であるとかんがえました。

また、わたし自身は英語に疎いのですが、英語につよいかたにさまざまにたずねるかぎり、鈴木大拙は日本語と英語で文章表現がことなるようです。英語のテキストは言語として定義してゆく形式、日本語のテキストはむしろ想像力をかきたてるような形式になっています。両言語を同等にあつかえた人物だからこそ、その特性にあわせてつかいわけをおこなっていた……ともいえるでしょう。それはそれぞれの読者がどのような理解をするのか? という点において把握していた結果かもしれません。ちなみに『日本的霊性』は鈴木大拙、74歳のときの発刊、『新編 東洋的な見方』は90歳代になっての新聞や雑誌の寄稿、エッセーなどをまとめたものです。それがゆえ、成熟もしているし、対象の読者もあって比較的わかりやすいといえる。いっぽう、『日本的霊性』のほうはまさに、大拙思想の本丸といえるものですが、それがゆえ、かなり難解というか、仏教的な教養がないと、なかなか読むのに苦労します。たぶん、鈴木大拙の著作で最初に読むには荷がいし、なにより、わたしの手に余ります。さて、随分と前置きがながくありましたが、いよいよ本題にうつります。

■鈴木大拙の思想——二元論に対する未分

西洋の人々は、物が二つに分かれてからの世界に腰をすえて、それから物事を考える。東洋は大体これに反して、物のまだ二分しないところから、考えはじめる……つまりは、西は二分性の考え方、感じ方のところに立脚していることがわかる。そうして東は、そのまだ分かれぬところ、むずかしくいうと朕兆未分已然に、無意識であろうが、そこに目をつけているということになる……東洋的考え方、感じ方 —— それが無意識であっても、何でもかまわない —— それを護立てることによって、二分性文化の不備を補足してゆかねばならぬのだ。鈴木大拙「東洋思想の不二性」

その広大な鈴木大拙の思想をつらぬくものは「未分」といえるでしょう。二元論ではなく、まさに「色即是空 空即是色」ともいえる、わけられないもの。鈴木大拙が指摘するには、西洋の思想の根底には二元論——つまりYes / No、主体と客体を分別することにあると指摘します。白黒はっきりつけなさい、とよくいわれるあれですね。つまり「これ」と「これではない」という判断。判断した結果、YesはNoではないものになります。色でいえば、白と黒がべつのものになる。

いっぽうで未分というのは、それを区別しない。おなじものとなる。正解はYesかNoか。断定はできるかもしれないけれど、完全に言い切ることはなかなかむずかしい、というのはみなさん実感として経験されたこともあるでしょう。優柔不断だとかそういうことではなく、「ゆらぎ」があることは、あたりまえなのかもしれません。白と黒はべつものではなく、白からグレーをつうじて黒になる。おなじものであるともいえます。で、そうしてゆくと白もどれが白なのかわからない。黒もどれが黒かわからなくなる。たえず変化しています。数字でみても、1、2……とみてゆくこともできるけれど、じっさいにはそのあいだに小数点があり、どんどんとこまかく分割ができる。いや、ここで分割的にみてゆくのはむしろ二元論的かもしれない。それがシームレスな連続したものととらえる見方です。

対立する光と闇ではなく、陰影。あかるいところにも微々たる陰影があり、暗闇のなかにも微々たる陰影がある——おもわず、白と黒という色、あるいはひかりと影のはなしとなりました。この読書会のなかで、なにか思い返すことがないでしょうか?そうです。谷崎潤一郎『陰翳礼讃』。鈴木大拙は西洋はこうした二元論的な発想があるからこそ、数学や化学・科学が発展したと指摘しています。いわく「分けて制する」こと、分析分類しながら体系立てることは、まさに二元的思考の面目躍如。谷崎が『陰翳礼讃』で「西洋のほうは順当な方向を巡って今日に到達したのであり、我等のほうは優秀な文明に逢着し……」という、西洋の順当な方向というのは、まさに西洋の神が「光あれ」と光と闇、神と人を分別した行く末ともいえます。つまり大拙や谷崎のいう西洋なるものは、そのままキリスト教的なるものといえるでしょう。もちろん、これはどちらが優れているとか、そうしたことではなく、単純に性質の異なるものであるととらえてください。

長谷川等伯「松林図屏風」(Wikipediaより)

ここで、一枚の絵を参考にします。長谷川等伯による『松林図屏風』です。室町時代の制作ですから、この読書会であつかわれる時代よりもはるかに古いものですが、未分というのがよくあらわれているものです。なかなか写真だとわかりづらいのですが……この『松林図屏風』を実際にご覧になったかた、いらっしゃいますか? さすが、結構いらっしゃいますね。基本的には毎年年明けすぐに東京国立博物館で公開されますから、ぜひご覧になってください。というのも、不思議なリアリティをおぼえるのです。あたかも、その場にいるような湿度や温度を感じて、絵と自分のいるところの境目が曖昧になる。ある種、インスタレーション的な感覚をおぼえます。おなじ頃、西洋ではルネサンスの時代です。遠近法に解剖学、と、これはまさに絵画や造形を科学的に構築する試みです。レオナルド・ダヴィンチによる『最後の晩餐』を想像していただくとわかりますが、遠近法で描かれた絵画は、鑑賞者がその視点の中心にいなければ正確にはみえません。それはつまり、絵画と鑑賞者の関係をわけることになります。いっけんすれば、ルネサンス期の美術はリアリティのある描写をしていますが、ぼんやりとした『松林図屏風』もまた、ある種のリアリティが、ルネサンス的なものとはことなるところで成立をしています。

ルネサンスのころ、レオン・バティスタ・アルベルティによる『絵画論』が発表されます。これ、とてもおもしろくて「面の上に点が置かれ、点と点を結べば線となり、それの移動が面となる」という趣旨のことからはじまります。近代においてはヴァシリー・カンディンスキーがおなじような造形要素の整理をしています。実際、私たちが美術大学や受験予備校でも、造形要素として点、線、面と、その関係性と概念を教わります。Adobe IllustratorやPhotoshopのような造形アプリケーションにあるレイヤーやベジェ曲線、それによるオブジェクトの関係性もまた、その延長といえるでしょう。これは造形要素を二元的に分解してゆき、それぞれカテゴライズしながら、関係性を束ね、構造家しているといえます。さらに、これ、お気づきでしょうか? まず「面」があって、その上に「点」が存在するんです。つまり、最初の段階で二元的な関係になっているんです。その甲斐あってか、西洋美術は分業的に発展することができました。絵画であっても、彫刻であっても、ある種、建築的に工程をわけ、積み重ねるように構築してゆく感覚。でも、造形手法はそれだけでしょうか?

『松林図屏風』は水墨画です。ですから、墨が和紙に滲んでいる。墨自体も水とのバランスで濃淡や、滲み、かすれがでる。面の上の点、というよりも、その関係が不可分であるといえるでしょう。また、それは作者の技藝におおきく左右される、即今という状態で制作されてゆく。構築的な分業とはなかなかいきません。論理というよりも経験値から体得してゆく感覚です。むしろ、和紙に墨はにじむし、筆は徐々に掠れてゆく、それは鍛錬によりある程度はコントロールできるようにはなるかもしれませんが、いずれにせよ偶然性が内包されるもの。こうなってくると、作者が描いているのか、絵それ自体が描いているのかわからない状態になっているかもしれません。いずれにせよ、それは作り手・書き手という対立したものではなく、相互の関係のなかでできあがってゆく。繰り返しにはなりますが、もちろん、これはどちらが優れているということではなく、性質のちがいととらえてください

ちょうど参加者に水墨画を描かれているAさんがいらっしゃるので、ちょっと聞いてみたいのですが……墨って、どのくらいコントロールしていますか?

参加者A: 描いているうちにそのにじみ具合に触発されることはあります。あとは何枚も描いているうちに自我がなくなってくると、よくなったりすることもあります。

ありがとうございます。まさに、その答えを期待していたのですが(笑)突然、無茶振りして申し訳ないです。やはり実際に描かれているかたの経験談はリアリティがありますね。ここでは、美術のはなしになりましたが、これ以外にもたくさん未分ならではの特徴というのは、日本にある思想などをかたるうえで不可欠なのではないでしょうか。

湿度の高い日に、水滴まとわりついたうつわを手にしたとき、ふとなかの水、そのものに触れているような錯覚をおぼえたことがあります。水とうつわ、そして自分が一体となるとうな感覚とでもいいますか。実際に湿度が高い日は外気と肌の境目が曖昧になるような気がします。伊賀焼や唐津焼など、焼き物は水が染み込むことで鮮やかなものとなりますし、そこでの変化がなによりの魅力かもしれない。これは川端康成もノーベル文学賞受賞時の講演録『美しい日本の私——その序説』でも触れています。谷崎の『陰翳礼讃』も、光と闇ではなく、あくまでも陰影なんですよね。そしてその場と時間がある。羊羹や漆、あるいは厠などなど、そこでは固有のものではなく、それがおかれる佇まいや、時間をふくめた状況で語られる。いわばアンビエントな状態の美なのです。さて、すこしはなしをかえて、大拙の指摘する芭蕉とアルフレッド・テニスンとの比較をみてみましょう。

「よく見れば 薺花咲く 垣根かな」

松尾芭蕉

「壁の割れ目に花咲けり

割れ目より汝を引き抜きて

われはここに、汝の根ぐるみすべてを

わが手のうちにぞ持つ

おお小さなる花よ

もしわれ、汝のなんたるかを

根ぐるみも何もかも、一切すべてを

知り得し時こそ

われ神と人のなんたるかを知らん」

アルフレッド・テニスン

今田: これは夏目漱石も引用していますね?

そうなんですね?大拙のことばを引きます。

「テニスンが花を引き抜いて、彼の手のうちに握って、おそらく意識しながらそれをじっと見つめて、お前の ‘根とすべてをわしは握っている’ と言う。彼にもちょうど芭蕉が道ばたの垣根の薺の花を目にとめた時の感興と大いににたようなものがあったようにも見える。しかしこの二人の詩人には次のような相違がある。芭蕉は花を引き抜きはしなかった。ジッとよく見ているだけ。彼は考えにふけった。彼のこころは言うに言えぬ何かを感得するけれども、それを言葉には出さない。ただ一個の詠嘆詩 ‘かな’ に自己のいっさいの感慨を投入して、これにすべてを語らしめる。彼は言うべき言葉を知らぬのである。知らぬというのは、彼の感があまりにきわまって、深くてしかも深いということさえも覚えぬほどだから、これを概念に盛り上げようというような気持ちすら起こらぬのである。テニスンのほうはどうかと言うと、これは行動的で、分析的であると言える。彼はまず花をその生えている場所から抜き取る。……花にとっては大切な土からその花を引き離してしまう。これは東洋の詩人とはまったく別の行き方といえよう」

鈴木大拙

どうでしょうか。いったいとなってできること、主客分離がゆえにできること。それぞれの反応の違いが如実にあらわれているといえます。さて、こうした鈴木大拙のいう未分明は「環境」のとらえかたにもあわられます。

「昔は石を羊にしたり、虎に見立てたり、また説法をして肯したりしたことがあった。が、近代の人々は何も殺風景になって、石は石でしかなくなった。人間と環境の区別が、生きたものと死んで居るものということになった。それで環境は克服すべきもの、克服されるもの、何か物質的に人間に役立つべきものとなった……如何にも情けない世界になって来た」

鈴木大拙

環境をどうとらえるか?というところでおもしろい考察です。環境問題というと、環境を保護する立場としての人間という具合になりますが、はたして人間は環境の傍観者なのでしょうか。人間対環境なのか、それとも環境のなかに人間がいるのか。比較としておもしろいので、ちょっとここでデザインのはなしを引用します。モダンデザインの代表的な人物のひとりマックス・ビルです。いまからちょうど100年前、1919年に近代デザインの指標となった教育機関 バウハウスが創立します。マックス・ビルはここでまなび、その後、オトル・アイヒャーらと1953年にデザイン学校 ウルム造形大学を設立し学長職につきます。

「デザインとは——それがヴィジュアル・デザインであれ、プロダクト・デザインであれ、建築であれ——すべて環境デザインである」

マックス・ビル

といいます。彼の学んだバウハウスでは、同心円状にカリキュラムが記され、さまざまなデザインの総合としてビルディング、つまり建築が指標とされました。ビルのいう環境はそれをより拡張したものという見方ができます。つまり、人間を中心としながら、家具があり、建築があり、都市がある……というような同心円状の環境。いっぽうで、大拙のいう環境はどこか並列で未分明な印象をうけます。さしずめ、ビルの環境がEnvironmentalであれば、大拙はAmbientであるといえるかもしれません。環境問題はEnvironmental Affair、環境音楽はAmbient Music。前述したケージの『4:33』なんかは、ある種の環境音楽といえるでしょう。

Part 2

大拙——宗悦——宗理 三代にわたり成熟したDesign

鈴木大拙の思想は、これまで紹介したとおり、近代の日本人、つまり岡倉や谷崎、あるいは漱石や和辻が自覚的に、アイデンティティとしたものごとをつなぐようなところがあります。今回は端的に二元論に対する未分を紹介しました。

■宗悦——民藝

では、それが具体的にどのように展開されたのか。一例として柳宗悦をあげます。なぜ柳宗悦か、といえば、ひとつは読書会のテーマに取りあげられたからというのもありますが、なにより、大拙の直接のおしえをうけたひとりであり、その代表格であるからです。ちなみに著名人物ではほかに出光興産の創業者であり、近代大茶人のひとりであり、仙厓の藝術を見いだし、出光美術館や長寿番組『題名のない音楽会』のスポンサー企業など藝術メセナ活動をおこなった出光佐三や、実業家であり共同通信の理事、ボーイスカウト連盟の総長をつとめ登山家であり、松方正義の子息であった松方三郎などがいます。こうしてみれば、近代の実業・商業界における鈴木大拙の影響もみてみたくなりますが、わたしの専門外なので、そこはほかに譲ります。

さて柳宗悦はこの読書会でもご存知の通り、宗教哲学者としてそのキャリアをスタートし、いわゆる民藝運動の中心となった人物です。さきにもふれましたが、宗悦が学習院高等科に在籍時に英語講師として大拙にであっています。その後、大拙のアメリカ時代に彼のもとを尋ねたり、大拙のほうはというと、自身の設立した研究施設 松ヶ丘文庫の後継者に宗悦を指名したほどでした。とはいえ、実際には大拙の存命中に宗悦は亡くなり、それは叶わぬこととなるのですが——ちなみに宗悦の葬儀は日本民藝館でおこなわれ、弔辞は大拙が読んでいます。これは鈴木大拙全集や『民藝』誌で紹介されています。かなり関係の深いことがわかるものになっています。さて、どのような影響があるのか。ためしに宗悦の集大成ともいえる『美の法門』から、引用してみましょう。

仏の国は無上の国なのである。何処に美醜の二があり得ようか。その無常なものに支えられているのが、我々の本性である。この本分には二相がない。一相即ち無相に居るのが吾々の実相なのである。美醜の二相は仮相に過ぎぬ。

柳宗悦『美の訪門』

いかがでしょうか?じつはわたし、宗悦の著作では『手仕事の日本』にはじめてふれ、その後、大拙の著作をいくつか読んだあとで、『美の法門』にふれました。とのそとき、一瞬、これが大拙の著作のようにみえたのです。デジャヴともいうか。では冒頭で紹介した大拙の節を、ふたたび引用します。

西洋の人々は、物が二つに分かれてからの世界に腰をすえて、それから物事を考える。東洋は大体これに反して、物のまだ二分しないところから、考えはじめる……つまりは、西は二分性の考え方、感じ方のところに立脚していることがわかる。そうして東は、そのまだ分かれぬところ、むずかしくいうと朕兆未分已然に、無意識であろうが、そこに目をつけているということになる……東洋的考え方、感じ方 —— それが無意識であっても、何でもかまわない —— それを護立てることによって、二分性文化の不備を補足してゆかねばならぬのだ。

鈴木大拙「東洋思想の不二性」

と。大拙が思想としてはなしたことが、宗悦をとおして、ひとつの具体的な「美」についての思想ともよべるものになっていることがわかります。これもまた、岡村美穂子さんが講演時におっしゃっていたのですが、宗悦曰く『美の法門』は「すっ、と書けた」とのことです。宗教哲学から民藝運動と、高密度のキャリアを俯瞰した時期でもあるので、すっとかけることはもちろんかもしれません。また、岡村美穂子さんが「宗悦先生は『日本的霊性』をおよみになったのではないか?」と、ここでつけくわえられていたことが印象的です。民藝運動をはじめ、宗悦の思想は、大拙との関係のなかで形成されたものごとがおおいはず。『日本的霊性』は、まさに大拙思想の本丸ともいえるものです。光と闇のわかれるまえの未分を自覚すること、そして美醜がわかれぬまえということ。近代日本において、その特異性が際立つ造形運動である民藝ですが、その形成において大拙の思想や存在はかなりおおきかったのではないでしょうか。

はやいはなし、大拙の思想が、宗悦の運動となり、具体性を帯びたとみることができます。これまでの読書会でもご存知のとおり、民藝はそれぞれの地域にあった、ある種「あたりまえ」のものに着目しています。繰り返しつくられることによる匿名性の重要性、それが地域の環境や社会を適切に循環するものであること。個人主義的・作為的なものではなく、仏教的な意味での他力。それぞれの地における自然なもの、自然な所作によるものを発見し、価値付けをおこなっていきます。それまでの価値観のなかで様式化した美・醜の判断とはことなる、美のモードチェンジ。この視点の根底にあるアイデアのひとつには、大拙の思想があるでしょう。

■宗理——アノニマス・デザイン

では、わたしたちがいきる現代に時間をもどしてみましょう。いや、正確にはすこしまえのはなしです。柳宗悦の長男である柳宗理について、すこしふれます。工業デザイナーであり、日本民藝館の三代目館長。胡桃堂喫茶店のお客さんにしてみれば、こんかいあがった人物のなかでもっとも耳馴染みがある人物かもしれません。氏のデザインしたカトラリーややかん、ボウルにスツールなどは、もしかするとご自宅などで使用されているかたもおおくいらっしゃるでしょう。いっけんすれば、手工藝を啓蒙し、保護した父 宗悦と、大量生産によるプロダクトのデザインを生業とした宗理は相反するものにみえるかもしれません。しかし、宗理のデザインをあらためてみると、匿名性というか、ヤカンはヤカン、鍋は鍋……と、無理のない、なるべくしてなった造形をしています。

柳宗理は、アノニマス、つまり匿名のデザインについてくりかえしはなしています。それはなにも、シンプルがいい、ミニマムがいい、ということではなく、あるべくしてあるかたちをひたすらに模索した結果といえます。これは柳工業デザインの風景です。どうですか?デザイン企業というよりも、工房とよびたくなる風景です。事実、柳宗理はスケッチや図面だけを仕上げて、工場に発注、というような工程はおこないませんでした。ひたすら原寸大で模型をつくりながら、検証をつづける。「手でつかうものを、手で作らなくてどうする」宗理のこたえは単純明快です。

また宗理は日本民藝館館長をつとめていた時代、『民藝』誌上で、「生きている工藝」という連載をおこなっていました。ここで「生きている」というのは、なんとも示唆的なものなのですが。そこでは化学実験用の蒸発皿や、デニムジーンズなどが紹介されます。事実、宗悦による民藝は、ある頃から矛盾ともいえる状況を生みだします。濱田庄司にバーナード・リーチ、河井寛次郎、棟方志功、それから芹沢銈介……作家個人と、その作風・様式が記号化してゆきます。これにかぎらず宗悦が見出した民藝のおおくは、それぞれが記号的なものとして認知されてゆきます。宗悦は民藝という運動のなかで、それまでの価値基準とはことなるあらたなモードを示しましたが、今度は民藝のなかで滞り、宗悦以降のモードがあらわれなくなった。事実、日本民藝館では、日本民藝館としてあらたな民藝を定義していくのか、それとも柳宗悦記念館として、その価値基準をとどめるのか、つねに議論があるそうです。

戦後からそのキャリアが本格化する宗理の時代においては、手工芸たる民藝はけっして地域や社会、環境において、すべてが最適といえる状況ではなかったはずです。20世紀という時代は、工業化と国際化がひとつのお題目でもあります。ましてや日本は工業を主要産業とした国として近代化をおこないます。そうした時代や文明をみすえながら、そこにおける民藝——つまり、記号的な様式としてではなく、アイデアとして引き継ぎ、その価値転換をおこなったのではないでしょうか。宗理の仕事をみると、工業化の時代において、民藝おこなったというか——そうした印象をうけます。やや極端なことをいうなれば、宗悦がしめしたモードである民藝を、つぎの時代のモードとして正確に翻訳したのは、宗悦の後進であった民藝のひとびとではなく、子息である工業デザイナーの宗理だったのかもしれません。宗理がたどりついた回答は、工業生産という時代の事情にあわせ、民藝をプロダクト化することであったのではないでしょうか。柳宗理の逝去から幾年かを経たいまは、まさに彼のデザインの質を判断できるタイミングを、わたしたちはむかえているのではないでしょうか。

「生きている工藝」で宗理が紹介したものは、民藝館関係者のなかで賛否両論、混乱をまきおこしたそうです。その議論の是非はともかくとして、宗理の仕事を俯瞰してみれば、いっけん、そのかたちはことなれども、宗悦の後継として民藝の現代化をおこなったと、わたしはかんがえます。じつは宗理と大拙の関係は、まだきちんと追えていないのですが、直接の影響はともかく、宗悦をつうじて、その思想がみについているともいえます。宗理のデザインの評判はひじょうに高いものです。こうしたいいデザインがうまれる背景に、大拙——宗悦——宗理の三代にわたる時間のなかの成熟があることは、無視できないことではないでしょうか。

さて、そろそろ時間となりました。鈴木大拙は仏教学者なのでデザインや教育のはなしはしません。しかし、わたしにはそれが、非常に今日的な解像度のたかいデザインのはなしにみえます。大拙の未分の位置からものごとをみてゆく姿勢は、もともとモダニズム的な視点で環境や造形をとらえていた、わたしにとってデザインをいかに捉えるかという点で、ひじょうにおおきな変化でした、教育においては、専門領域にいたる以前の領域——冒頭にお話しした通り、デザインの教育は現在、細分化された専門領域でおこなわれています。しかし、それ未然の、デザインの「そもそも」についてもあつかう必要があると気づきました。わたしにしてみれば、それは以前から漠とながらも感づいていたことなのですが、鈴木大拙の著作にふれることで、それを自覚し、実行できたところはおおいにあります。

今回の読書会は、ともすれば偉大な人物の発言を、そのまま抽出してゆくこともできましたが、神殿化するのではなく、わたし自身の経験から、それがいまに生きるものであることを紹介させていただきました。非常につたなく、目の荒いはなしであったかとおもいます。ご清聴をありがとうございました。

Part3:

ディスカッション

今田: ではここからは質疑応答というか、いろいろと意見交換をおこないたいとかんがえています。

■禅は宗教か

参加者B: すこし気になるのですが、禅というのは宗教なのでしょうか?

参加者C: えっ?宗教でしょう?

中村: どうなんでしょう? このあたり、西田幾多郎の研究をされている Dさんに伺いたいのですが?

参加者D: うーん。宗教といえば宗教なんです。仏教のひとつともいえるから。しかし、思想でもあり哲学であるともいえる。ですから、禅の関係者のなかでも、これが宗教なのか、そうでないのかというのは話題になります。

中村: なるほど。ありがとうございます。鈴木大拙の著作のなかで、Libertyを自由と訳したことが触れられています。ようするに近代化のなか、たくさん外来語が輸入されたと。その翻訳では造語もあれば、過去の言葉から近いものをあてがったものもある。自由はもともとは仏教語の「自由」だったのだけれど、現在は——鈴木大拙のいう現在です——は、むしろ日本人が考える自由の意味がLibertyになってしまったと指摘しています。つまり、わたしたちが「自由」と聞いて、まず想像するのはLibertyであって、本来の自由ではないのですよね。なにがいいたいかというと「宗教」と聞いて想像するものが、あまりにもキリスト教的なものなのかもしれません。そのシステムもふくめ宗教と認識しているというか。でも、宗教のありかたは、なにもそれだけではないかもしれないですよね。仏教なり、あるいは禅なりの「宗教」のかたちがあるのかもしれません。

■民藝とアーツ・アンド・クラフツ

参加者E: 鈴木大拙と民藝の関係についておはなしをうかがうことははじめてでした。ありがとうございます。民藝に影響をあたえたものといえば、ほかにはやはりアーツ・アンド・クラフツなのでしょうか?

中村: 民藝を日本のアーツ・アンド・クラフツと紹介されているケースもありますよね。でも、これすこし疑わしい。というのも柳宗悦の文章をみると、案外、言及していることがすくないのです。おもしろいのは、宗悦は民藝をはじめたときにはアーツ・アンド・クラフツを知らなかったと『柳宗悦随筆集』(水尾比呂志 編, 岩波文庫)で書いています。もちろん、民藝をまとめるにあたり、その影響はなかったわけはないようですが、日本のアーツ・アンド・クラフツとして民藝をおこなったというわけではなさそうです。ちなみにこの随筆集では、バーナード・リーチの案内で濱田庄司と宗悦がイギリスをたずねたときのこともふれています。モリスの工房をたずねていたりもするのですが、その記録はあまり響いている感じがしない。

むしろアーツ・アンド・クラフツにあるモリスの美術家としての色がたち、手工芸性が追いやられていることにを疑問視しています。美術家が工芸家の領域を侵してはならない、と。だけどエリック・ギルの工房をたずねたときのことは、とても熱があるんですよね。たしかにエリック・ギルやその周辺にいたフラーロン派と、民藝というのは共通点があるというか、たしかに親和性がありそうな印象がある。このあたりは、個人的に今後、調べてみたいところです。ただ、濱田庄司が益子に移住したきっかけのひとつは、デッチリングという郊外地で活動をしたギルの影響と柳が指摘していますし、濱田自身もそう言及しているようです。ちなみに昨年おこなわれた日本民藝館の展示では柳宗悦の蔵書が展示されており、そのなかではナンサッチ・プレス版のウィリアム・ブレイクもありました。ナンサッチ・プレスもまたフラーロン派のひとりフランシス・メネルによる出版社です。『柳宗悦随筆集』では、ほかにもヴォルター・グロピウスやバウハウスについての言及もありますが、ながくなりそうなので割愛します。

■もっと読まれてほしい

参加者C: 『東洋的な見方』、むずかしい本だなとおもいつつ読みました。まだ意味がわかっていないところもおおいけれど、なんだか気持ちいいです。いまの時代のギスギスした感じとか、これを読むなかでそういうことかと、わかることもありました。もっと読まれてほしい本だなって。

中村: ありがとうございます。鈴木大拙のことばは、ともすればわたしたちとして、当たり前の感覚があったりする。それを言語化したゆえの難しさもありますよね。もしかすると、理解するというよりも、把握していくタイプの文章なのかもしれません。繰り返しになりますが、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』、あるいは岡倉覚三の『茶の本』などなど。この読書会では、さまざまな近代の日本人のアイデアをみることになりました。日本にとっての近代化・現代化というのは、すなわち西洋化で、それを享受するため、ある種、それまでの歴史文脈の切断をおこなった。それをみながらアイデンティティを自覚、模索した結果が、この読書会で紹介された人物であり書籍であるようにおもいます。鈴木大拙はとくに、日本や東洋にある通奏低音ともいえる、まさに「未然」の段階に気づいているようにみえる。こんかい、こうした場でデザインなどのはなしをふまえながら、鈴木大拙をはなす機会をいただけたこと、本当にうれしく思います。ありがとうございます。

18 February 2019

於: 胡桃堂喫茶店

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?