「かた」をまなぶこと

ことしも夜間部の前期最終講評会を無事におえることができました。自分自身、学科専攻を問わず毎期の最終講評会はいつもたのしみにしているのですが、夜間部の前期最終講評会は毎回、ゲスト講師に音楽家をまねいていることもあり、その異種格闘技感覚がとりわけおもしろい。今回はサクソフォーン奏者・作編曲家のかたと、ドラム・パーカッション奏者のかたをお招きし、例年同様、終始いい調子の講座となりました(ゲスト講師のお二人にはあらためて御礼申しあげます)今回、講評会のなかで繰り返しでた言葉のひとつに「かた」があります。最近、あらためて気にしているものです。

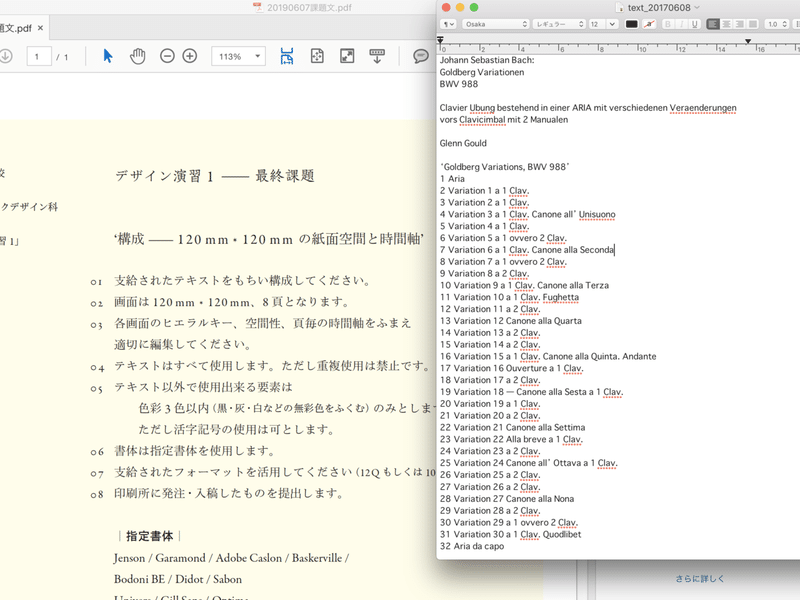

この課題は 120 mm * 120 mm の画面8ページにグレン・グールドによるヨハン・セバスティアン・バッハ『ゴルトベルク変奏曲』(1955)のテキストを配置してゆくというもの。奏者やタイトル、作曲者、曲目はもちろん、録音情報など些細なものもすべてを掲載します。活字書体は指定のなか——Bembo / Garamond / Baskerville / Bodoni / Gill Sans / Univers など——から任意の1書体・1ファミリーを選択、活字の基準サイズも10 Q( 2.5 mm )もしくは12 Q( 3 mm )から選択する……と、これだけ書き出せば、やたらと縛りがおおく、それだけでもすんなりとまとまりそうなもの。だけれども、受講生にしてみればなかなか悩ましい課題のようです。

テキストの読み込み

ここでまずおこなうのはテキストの読み込み。英語とドイツ語、それも音楽用語をおおく含んだ文章の意味や構造、階層を理解するとことからはじまります。タイトルや作曲者氏名、演奏者氏名のヒエラルキーを適切に関係づけたり、32曲もある曲目の基礎構造や基礎単位を把握したり……夜間部は一年制学科なので、これの出題時点ではまだ二ヶ月目の初学者。授業回数でいえば7回程度しかない状態。そこであえて専門性の高い外国語をテキスト素材として与えるのは、日本語であれば読み流してしまいそうなことを、自覚させる意図もあります。

つまり「テキスト素材」という漠としたものを、高い解像度で精緻に認知し、ひとつひとつに適切な配役をしてゆくフェーズ。すべてちがう役割があり、それを把握しながらテキストの階層を編集してゆくこと——この課題くらいであれば、これが適切にできたらもうすでに終わりはみえるようなもの。はやいはなし、もっとも重要な答えはここにあります。

「かた」の意識

デザイン教育の場にいておもうのは、やはり学校の課題とはいえ丁寧に調査をしたひとほど、よくできるという至極当然のことだったりします。ただ、そこでなにを調べているのか、それによる質の差はおおきい。だめなパターンとしてありがちなのは、雑誌なり、ピンタレストなり、あるいはグーグル画像検索、インスタグラムのハッシュタグ検索なりで、すでに出来あがった「かたち」を引用しようとすること。

今回もありがたいことに(?)課題内容を深読みしていただいたのか、CD のジャケット・デザインをプリントアウトしたものを参考例としてみせてくださったかたもいらした。だけれども、この課題には「 CD のデザイン」という明確なメディアはどこにも明示していなくて、あくまでも音楽関係のテキストを使用した CD サイズの画面であるということなのです。残念ながら製品として流通する「かたち」あるものではい。

では、そうして出来あがった他の事例をみることが悪いかといえば、そんなことはない。でも、そのインストールにはちょっとだけコツがいります。それは「かたち」未然の「かた」としてみること(それは構造をみるということと同意かもしれません)

たとえばおおまかに、こうした構成だと伝統的にみえるな、とか。あるいはこの構成だと現代的にみえるな、とか。もちろん、ほかにもいろいろあるでしょう。音楽でいえば、既存の曲のコピーをどの解像度でおこなうか?ということとも共通します。

たとえばマイルス・ディヴィスの『Kind of Blue』ソロのメロディラインを一語一句間違えないようになぞる。それもいいが、そのとき楽曲の構造(モードとしての捉えかた、和声としての捉えかた、リズム、音域、音色……などなど)を理解・分析しながらコピーするか。前者は「かたち」のコピー、後者は「かた」のコピーとなるでしょう。はやいはなし、前者であれば同様の演奏はできても、同質の、あるいは同じスタイルの演奏はできない。まだ他者の手にあるものを、自身のものとして身体化できていない。

僕はよくデザインのプロセスを、アプリケーションと OS という例えで話すことがあります。アプリケーションが名詞としての Design であれば、OS は動詞としての Design。基本的にデザインは最終的にはなにかしらのかたち(名詞化された Design)を得るもの。だけれども、それはその未然の段階(動詞としての Design)の結果である。

かつて深澤直人さんのおっしゃったように、傘立てのデザインを考えるとき、なにも既存のプロダクトとしての傘立てをもとに発想する必要はなく、まずは傘立てをとりまく環境を正確に捉えることが必要になる。「かた」もまたそれとは少しことなるものの、未然の段階としては共通しています。アプリケーションをどんなにアップデートしても、それを正確に稼動できる OS が備わっていないといけない。「かた」を身体化することは、ひとつの OS 形成になるのではないでしょうか。

活字と「かた」

じつはこの課題で活字書体を指定しているのは、それが「かた」の意識につながるからです。活字書体は、時代背景や文化性が顕在化したものでもあります。今回でいえばルネサンス期に相当する Bembo(アルダス活字)とフランス・ルネサンスにおける Garamond。産業革命目前のイギリスにうまれた Baskerville、印刷楽譜が流通するようになった時代がゆえ楽譜記号の意匠とちかいモダン・ローマンである Bodoni、20世紀になりフラーロン派界隈で誕生した彫刻的質感をもつサンセリフ活字 Gill Sans に、モダニストに礼賛された Univers——たんなるいち書体ばかりでなく、その元をたどれば自ずと組み方・構成のヒントもまたついてくるもの。タイポグラフィにある時代や様式としての「かた」は、活字書体に象徴されているともいえます。

そうした要素をふまえ今課題のテーマを、曲目はバッハ、そして演奏者はグールドにしている自分がいます。西洋音楽における基礎であり水脈たるバッハ。十二平均律の活用をはじめ、音楽構造における最初のモダニズムを象徴しているひと。タイポグラフィ史的には、同時代にピエール・シモン・フルニエが活字規格を体系化し、今日的なシステムを実現した時期ともつながります。またグールドが現代的な解釈でバッハを奏でた 1950 年代はバーゼルをはじめモダン・タイポグラフィが成熟をした時期とかさなる——ある瞬間の最先端が伝統となり、のちの基盤となり、またあるときに現代の節目となる出来事が革新としておこる。その同時代性もまた、ひとつの「かた」につながるものかもしれません。革新ははなやかな偶然の産物ではなく「かた」の蓄積であり、それぞれの時代における現代的・今日解釈であり、最適化の一例であるとみていいのかもしれません。

—

いままでデザインの教育に携わるなか、案外「かた」を意識したトレーニングの場面はすくなかったように感じています(20 世紀前半までは建築教育は様式トレーニングが主体であったようですが)音楽教育であれば歴史様式をふまえたそれは必須事項。ただなぞる、真似るだけではなく、その奥にあるものがこの課題を通じて身体化されたら、出題者として幸いなばかり。後期もたのしみです。

—

8 July 2019

中村将大

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?