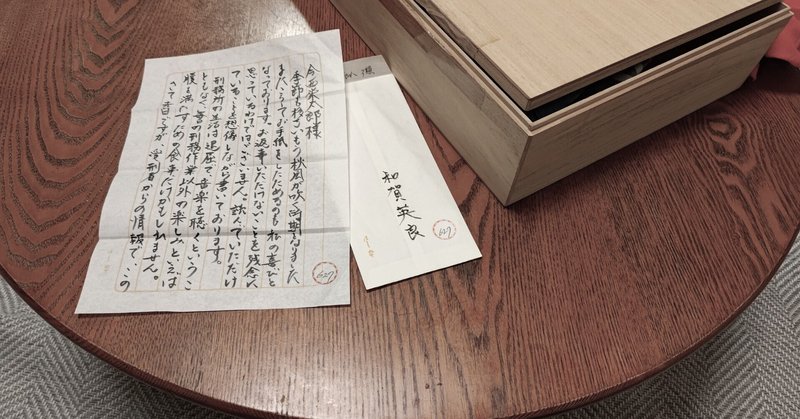

「和賀英良」獄中からの手紙(13) さすらう、その役割

―ある宮司の言葉―

父の千代吉は無学ではありません。

今考えるとその当時にしては教養があり、放浪の中でもよく地面に漢字を書いてくれたり、算数や計算の方法を教えてくれました。

私たちの旅は山の中を歩くだけではなく、必要あれば街に出て物乞いをしたり、民家の前では祈祷をして施しを受けたりしておりました。

また神社や寺の境内で夜を過ごすことも多く、山から街へ降りる間は、そういった少しでも雨露をしのげる場所を目指して歩いておりました。

------------------------------------------------------

あるとき広島県の三原市にある神社に立ち寄った時の話です。

その神社は「埼」という漢字が普通と違う書体を持った、瀬戸内の海沿いにある神社だったような記憶がございます。

クマゼミが鳴く暑い夏の日の午後でありました。私たちが境内に入るとすぐに袴姿の宮司さんがやってきて声をかけられました。

「ほかいさんか?ご苦労なことで、まあまあ少し休んでいきなさい」

父と私は無言で宮司様について社務所の中にいきました。

「どっから来たんじゃ?」

七三に分けた白髪の宮司様は、孫を見るような優しい目をしてこちらに尋ねました。私に変わって父が消え入りそうな小さな声で答えました。

「出雲のほうから…」

「ほう、それはそれは難儀じゃったろうて」

と言って、社務所の奥からまんじゅうを取り出し手渡してくれました。

なんとなく宮司様は私たちの境遇や父の病気のことが分かったようでした。そして社務所のわきにあった紙でできた幣帛(へいはく)を指さして諭すように言いました。

「この幣帛はおおぬさともいうが、お払いの時に頭の上で振るやつじゃのお、じゃけこれでハエか何か追っ払っているわけじゃのうて、人のなかにおる悪いものをこの紙でできたシデに吸い寄せとるんじゃよ」

宮司様は大きな声で説明をすると、急に立ち上がりました。私たちはお祓いをしてくれるのか、とすこし身構えましたが、話は続きます。そして何か自分の言葉というより、神様がそう言わせているような口調で宮司様は私たちに向かって言いました。

「ええか、あんたらはこのおおぬさとおんなじじゃき、世の中のいろんな罪や穢れを吸い寄せる役割なんじゃ」

そして父の千代吉を指さしながら叫ぶように言いました。

「それが病気のようになっていることとつながっとる。ようするに、はやさすらひめのかみさんなんじゃよ!」

さっぱりわかりませんでしたが、あとで調べると神道の祓戸大神(はらえどのおおかみ)のなかの神様で「速佐須良比咩神」(はやさすらひめのかみ)という神様のことらしいです。

祝詞(のりと)の大祓詞(おおはらえのことば)に登場するが、古事記や日本書紀にも出てこない謎の女神。そして大祓詞には祓戸大神それぞれの神の役割が記されています。

一.瀬織津比売神(せおりつひめ)

もろもろの禍事・罪・穢れを川から海へ流す

ニ.速開都比売神(はやあきつひめ)

河口や海の底で待ち構えていてもろもろの禍事・罪・穢れを飲み込む

三.気吹戸主神(いぶきどぬし)

開都比売神が禍事・罪・穢れを飲み込んだら根の国・底の国に息吹

を放つ

四.速佐須良比売神(はやさすらひめ)

根の国・底の国に持ち込まれたもろもろの禍事・罪・穢れをさすらっ

て失う

ようするに私たちが放浪しさすらっているのは、人々の禍事・罪・穢れを受け取り、さすらって消滅させる、そんな役割があるということでしょう。

宮司様が私たちに教えてくれたことは、いまの放浪や病気であることには意味があり、人々の禍事・罪・穢れを一手に引き受けて、それを雲散霧消するために各地を歩いているのは、あなたがたの役割なんだ、ということになります。

解釈が違っているかもしれませんが、キリスト様が人々の罪を背負って十字架の上で亡くなることと似ているのかもしれません。しかし私たちは自から進んでそんな仕事を引き受けたわけではないのです。でもそれが私たち親子の運命であり、宿命であったのでしょう。

そんなことで私たち親子は日本全国をさすらう客人、つまり「まれびと」になったのです。

長文にて失礼いたしました。

第14話:https://note.com/ryohei_imanishi/n/nb079e24bd093

///////////////////////////////////////////////////////////////

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?