都市計画が脳の発達に影響を与える~都会育ちと田舎育ちの違い

Lost in The City~都市計画と脳の発達

natureの表紙に「LOST IN THE CITY」とあり、表紙の絵も怖いので紛争系とか、何かのナビゲーションシステムかと思いました。読んでみたらそうではなく、街の作りや都市計画が脳の発達に影響を与えている、という話でした。

世界38カ国の397,162人のデータを使用し、空間能力の違いを分析

モバイルゲームSea Hero Questを使用し、390万人の非言語空間ナビゲーション能力などを測定。

そのうち397,162人、38カ国のデータサブセットを使用し、都市で育った人と都市以外で育った人の空間能力を分析した。

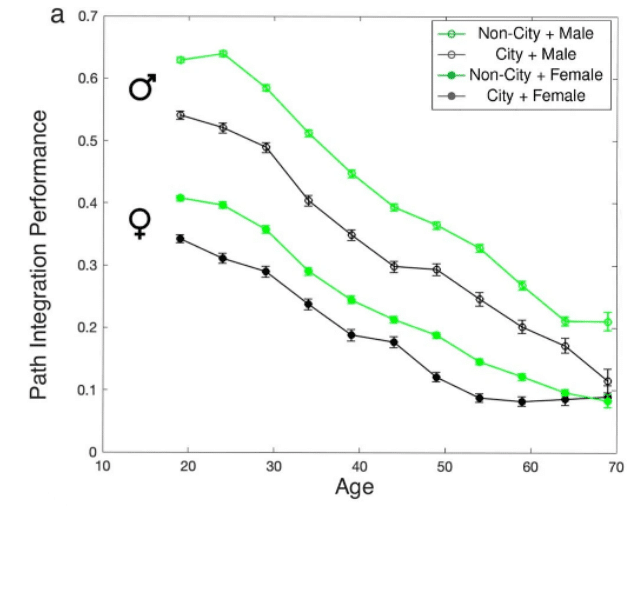

都市出身者の方が(都市以外出身者よりも)空間能力の成績が悪い

都市出身者の方が空間能力において、都市以外出身の人よりも成績が悪いという結果になりました。ただし、国によってかなり状況は異なるようです。

都市とそれ以外で差があるアメリカ。大きな差がないドイツ

アメリカなどの国は都市と都市以外の差がありますが、ドイツやフランスなどはほとんど差がありません。

都市のエントロピーが高い国ほど、都市と都市以外の差がない

都市の道の複雑さを表すStreet Network Entropy (SNE)が高い国、フランスやドイツは都市と都市以外での差が少ないという結果になりました。

一方でアメリカやアルゼンチンのように都市の道路が直行グリッドで設計されている国は、都市と都市以外で空間能力の差が大きくなっています。

自分が生まれ育った都市に似た(ゲーム上の)環境において成績が高い

エントロピーの低い都市で育った参加者は、エントロピーの低いゲームレベルにおいて高いパフォーマンスを示します。一方で、エントロピーの高い都市で育った参加者は、より複雑なゲームレベルでのナビゲーション(空間能力)に優れていることが分かりました。

同様に、都市で育った参加者は、一般に、大きな空間のゲーム設定よりも、より小さな空間のゲーム設定の方が良いパフォーマンスを示します。一方、都市外で育った参加者は、小さな空間のゲーム設定よりも、より大きなゲーム設定の方が良いパフォーマンスを示しました。

【龍成メモ】

子供を育てる環境というのは多くの人が気にするところだと思いますが、どちらかと言うと孟母三遷(もうぼさんせん)にあるように、直接的な影響を意識していると思います。

しかし今回の研究のように住む土地の道の構造など、普段はあまり意識しないような環境情報からも人間の脳は影響を受け、脳が形作られていくということです。

音楽や音が脳にどのような影響を与えるか研究している、ノースウェスタン大学のNina Krausも "The Sounds of our lives shape our brains." と言っています。つまり我々が普段浴びている音も我々の脳を形作っているということです。

よろしければサポートお願いします。 頂いたサポートは心のエネルギーになり、さらに記事を書くモチベーションに繋がります。 ありがとうございますm(_ _)m