狩猟民族と共に暮らした、1ヶ月の記録。パプアニューギニア・サローミーの森より。

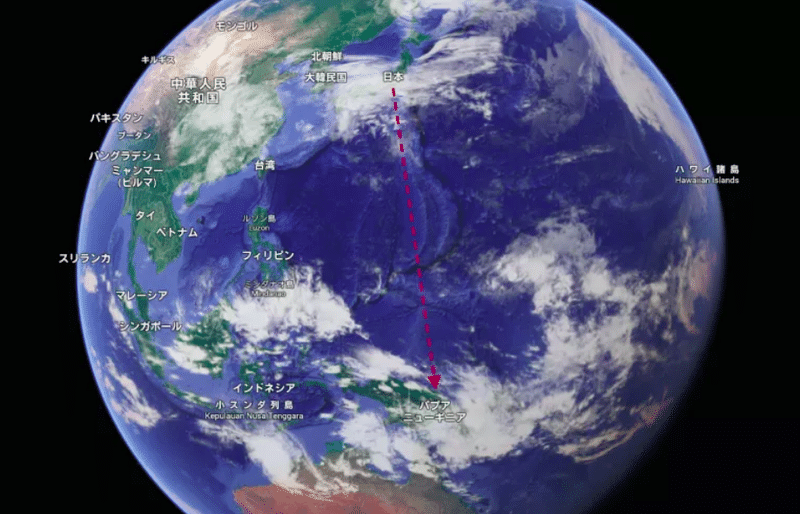

パプアニューギニアという国に行って来ました。

一ヶ月くらい、また筏を作って、向こうの川でも下ろうって。

−−−−−−−−−−−−−−−−−

2017年の暮れ、熊の観察員という特殊な仕事ををやってました。

三年後に北極圏の犬橇をやろうと思って、その為に必要なスキルの一つが得られる。今のタイミングだと思い、実家の果樹園をすっぽかし、北海道へ向かいました。

熊を観察する日々はとても面白く、毎年、こんな生活が出来れば、なんて考えもしました。それくらい、隔離された森の中は楽しかった。

熊の仕事が終わり、2017年12月パプアニューギニアへ出発。

首都ポートモレスビーから飛行機を乗り換えて、北部にあるウェワクという小さな町を目指しました。そこはジャングルへの入り口となる町で、そこへ行けばなんとかなるだろう、と。

ウェワクの空港に着いたのは夕刻。

飛行機に乗っていた人たちは空港前にあるちょっとした広場に停まっている車の荷台に乗り込み、森の中へ消えて行く。すぐに空港も閉まる。辺りに誰もいない。次第に陽が暮れ始める。空港の目の前には、町へ行くバスやタクシー的なものなど一切無い。

どうやら夕方になると公共交通機関がストップし、自力で空港から町中まで行くしかないみたいだった。追々話を聞けば、夜は治安が一気に悪化し、普通は誰も出歩かないから走らせていないと言う。

パプアニューギニアは治安がぶっちぎりで悪い。そんな情報は日本語でも英語でも書かれていて、自分もいろんな旅先でこの国の話は聞いていたが、地方は別物だと思っていた。が、どこも同じ様なものだった。

陽はすっかりと落ち、気が付けば、暗い空港には私と2人の職員だけ。まずいと思って職員に声をかけ、どうにか町中まで送ってもらえる事になった。乗った車は護送車みたいに鉄格子が張られて、フロントガラスには弾痕があった。

既に夜だったから町での宿探しは止め、空港職員の人が知っている宿に連れて行ってもらった。出来るだけ安い宿が良いと伝えると「日本人が経営しているホテルがあるから、そこに行けば良い」と、一つの宿を紹介してくれた。

そうやって辿り着いたのが、パラダイスニューウェワクホテルだった。

−−−−−−−−−−−−−−−−−

宿に着くなりその日本人と話そうと思ったら「オーナーはもう寝てしまった、翌朝に話したら良い」とホテルのスタッフに告げられた。

翌朝、スタッフの案内でオーナーの部屋に行った。ホテルと言っても、アジア圏にあるような少し大きめの安宿、といったイメージ。がたついた扉を少し開けて日本語で「おはようございます」と言うと、弱々しい声で「…どうぞどうぞ」と聞こえた。靴を脱いだ方が良いのか、そのままなのか、一瞬迷ったがささっと靴を脱いで入った。

オーナーは、骨と皮に近い、弱々しい小柄な老人だった。

部屋の中は海外のSF小説や政治関連書籍が山積みされて、キッチンには日本の食材が幾つか置かれていた。壁には民芸品と賞状らしきものが入った額縁が飾られていた。

「なんか飲むか」

と聞かれ、マンゴージュースを出してくれた。とろりとした、酷く甘いジュースだった。

老人の名は川端静。

最近92歳になったと言う。深く煙草を吸い、目尻の下がった優しい目をしていた。

椅子に腰掛けるなり静さんは「なんでパプアニューギニアに?」と質問してくれたが、逆に「どうしてここでホテルを?」という疑問が自分の中に大きくあり、「森に興味があって…」と端的にまとめて静さんの話を聞いた。

5時間くらいだろうか、気が付けばずっと静さんの話を聞いていた。

−−−−−−−−−−−−−−−−−

静さんの話は、第二次世界大戦中、人間魚雷「回天」の乗組員に選ばれたところから始まる。

鹿児島、知覧の地から飛び立った特攻隊と同じ様に、その時代、海でも片道限りの特攻が存在した。真っすぐしか進まない魚雷の操縦を人間が行い、乗組員ごと目標に突っ込む。魚雷が船に当たれば玉砕、当たらなければ静かに海の底へ沈んで行く。海底へと向かう魚雷の扉は開かない。狭い空間で窒息を待つしか無い。

静さんはその水中特攻兵器の、数少ない生存者であった。

出動命令が出て数日後に終戦を迎えたと言う。

不意に始まった戦争の話は酷く描写が克明で、直接頭に70年前の風景とその瞬間を生きて死んだ人達の姿が潜り込んでくる。

静さんは煙草を何本も深く吸っては、煙と共に記憶を吐き出す。

「ニューギニアの戦いは酷くてね、20万人が送り込まれて、日本へ帰還したのは2万もいない。生存率6%の地獄だった。ほとんどは飢餓やマラリアで亡くなった。ラバウルでも、このウェワクでも、セピックでも、サローミーの深い森でも、沢山死んだ。あまりにも死にすぎて、誰もパプアニューギニアでの記憶を語れない」

戦争が終わり、静さんは生き延びてしまった恥を背負ったと言う。仲間のほとんどは戦争で散り、自分は何をしているのか、何故生き延びてしまったのか、と。戦争という時代に飲み込まれた者しか背負えない、私が過ごしてきた時代の観念とは圧倒的に違う何かが、静さんの中にずっとある。

それからカメラマンの道を歩き、家族を持ち、妻に先立たれ、子供が社会人になったのを期に、パプアニューギニアに移住。

50歳の頃である。

そして以降40年、ホテルの再建と、この地に眠る旧日本兵の遺骨を回収していると言う。

静さんの話は、まるで偉人伝を読んでいる様な、そんな気持ちになった。

それでも90を越えた肉体には限界がきており、数年前から聞き取りも、遺骨の回収もできなくなった。ニューギニアで亡くなった若き兵士の遺族も高齢化が進み、慰霊訪問も少なくなったと言う。

静さんはゆっくりと体を起して、私の後ろを指差した。振り返ると「回天」と書かれた色紙があった。

「君よりも若い子が、あの時代沢山死んだんだよ」

私はふと、ここに来た意味を忘れ、日本でもパプアニューギニアでもない、私と静さんだけが共有する不思議な空間の中に落ち、言いようの無い虚無感に包まれた。

私は28歳になろうとしていた。

静さんには最後まで冒険をしに来た、筏下りをやりに来た、と言えなかった。

それを言って、否定されるのが怖かった。

私のずるく、弱い所だった。

そうやってパプアニューギニアの旅が始まった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?