GoTo (EAT / トラベル) をする理由とは? -産業連関分析を用いて解説-

はじめに

コロナ感染者数の増加に伴って、GoTo が見直されつつあります。

11月25日の日本経済新聞、「来月15日まで除外決定、Go To 旅行、大阪・札幌着。」(朝刊)によると、大阪と札幌のGoToトラベルを一時的に除外されることが報道されました。

本稿では、そもそもGoToをする意味について、産業連関分析を用いて簡単に解説したいと思います。

産業連関分析

総務省のホームページによると、

「産業連関表は、作成対象年次における我が国の経済構造を総体的に明らかにするとともに、経済波及効果分析や各種経済指標の基準改定を行うための基礎資料を提供することを目的に作成しており、一定期間(通常1年間)において、財・サービスが各産業部門間でどのように生産され、販売されたかについて、行列(マトリックス)の形で一覧表にとりまとめたものです。」と述べています。

つまり、産業連関表を見ると、経済の繋がりを計算で、どの程度影響をもたらすのかを表す指標ということです。

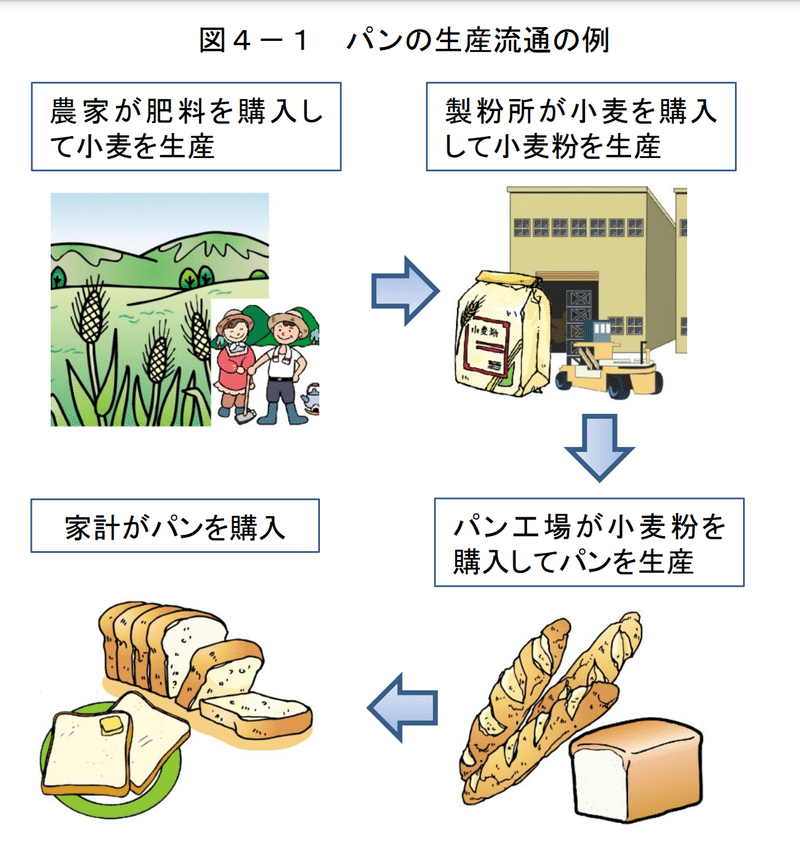

わかりやすい図があったので引用させていただきます。

出典) 産業連関表の理論

たとえば、上の図では、

もし、さいごのパンの購入量が少なくなれば、まずパンを販売しているパン屋さんが大きな損害になります。

ここからが、忘れがちになることなのですが、そのパンを作っている小麦粉も売れなくなり、小麦も売れなくなり、様々な産業にまで影響をもたらすということです。

なぜ、GoToは外食と旅行なのか?

GoToの賛否を巡って、なぜ外食と旅行業界だけが対象なのか?といったことが議論されていると思われます。

理由は、ズバリ外食や旅行というのは産業連関分析では、さいごに位置するところだからです。

もし、ここの消費が、コロナによってゼロになってしまうと他の産業にも波及し、大きな損害に繋がります。

たとえば、観光地だと、ホテルの宿泊者がゼロになると、ホテルだけでなく、そこの観光地のお店も経営が難しくなる上に、お店が仕入れている仕入先も経営が難しくなり、そして、、、と「負の連鎖」が続きます。

さいごに

GoToの賛否どちらもあるとは思いますが、じぶんは、GoToの意味を「産業連関分析」を学んだことで改めて考えさせられました。

専門家では、ないので一部では間違いもあるかと思いますが、もし共感していただければ、「いいね」や「フォロー」お願い致します!

参考文献

・日本経済新聞社、日本経済新聞、「来月15日まで除外決定、Go To 旅行、大阪・札幌着。」11月25日(朝刊)。

・総務省ホームページ

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/t_gaiyou.htm

・総務省「産業連関表の理論」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000666724.pdf

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?