社会の壁を溶かし膜に変える中心の無いネットワーク 市民型公共事業・霞ヶ浦アサザプロジェクト(2)

私たちは、どんなことを考えながらやってきたのか。第2回も開始当時(1995年頃)から始めます。

公共事業のあり方が問われていた。

縦割り化した事業では、人や物や金の動きが固定化し、既得権益が蔓延りやすくなる。アサザプロジェクトが始まった前年(1994年)には、大規模なゼネコン汚職事件が起き、霞ヶ浦もその舞台となった。地元では、茨城県知事が逮捕され社会は騒然となり、公共事業のあり方への疑問や批判が社会全体に広がっていた。

指摘されていたのは、公共事業の透明性の確保や情報公開の必要性だった。それらが重要であることは確かだ。しかし、当時の霞ヶ浦を見ていた私は、制度改革だけでは、公共事業が抱える本質的な課題や欠陥は改善できないと感じていた。公共事業のあり方を、一から立て直すということを始めなければ、状況は変わらないのではないか。

公共事業のあり方を根本的に変えること、それが、アサザプロジェクトの目標のひとつとなった。

市民型公共事業という発想が生まれた。

霞ヶ浦に関係する研究者や政治家の主張を聞いても、一向に縦割りの安全地帯から出て来ようとしない(行政はもちろん)。流域管理や社会システムといった概念を唱え弄ぶが、具体的な動きは一向に見えない。

湖と流域全体を視野に入れた取り組みが必要だと分かってはいても、方法が分からない、出来ない、だから何もやらない。いま出来ることをやるしかない、何もやらないよりはマシといった姿勢(諦め)に、官民を問わず多くが流されていた。

では、全体的なことは制度や法律でという発想もあるが、それらに依存すると規制や制限で解決を図る発想に傾き勝ちで、縦割り行政の権限をさらに強化することに繋がってしまう。行き過ぎれば、統制社会に向かう恐れさえある。

霞ヶ浦と流域全体を視野に入れ、社会を変えるというビジョンや、具体的な戦略はどこを探しても見当たらない。そんなことは無理という諦めが、どこでも暗黙の前提となっていた。(今日の環境問題への対応も、同じような諦めの中での議論や発想に収まっていないか?技術革新による克服という発想も、諦め=負荷の外部化を、前提としているように見えるが)

このような諦めから抜け出さなければ、霞ヶ浦の再生は見込めない。でも、霞ヶ浦と流域社会全体を視野に入れた取り組みはどのようにしたら実現できるのか。答えの無い問いを様々な人々と共有することから、市民型公共事業・アサザプロジェクトは始まった。

組織のネットワークではなく、事業のネットワークを展開した。

アサザプロジェクトは、市民主導で既存の枠組みを超えた取り組みを生み出そうと、1995年に始まった。

縦割りの壁に囚われない市民が主体となって、流域全体を視野に入れた事業を興していこうと、このプロジェクトを立ち上げた。自分たちで事業を興し、費用対効果や持続可能性や発展性などを社会に示し、既存の公共事業と比較してもらおうという取り組みが、市民によって始まった。

このような目標を立て、霞ヶ浦の自然がつくるネットワークに重なる人的社会的ネットワークの展開が始まった。

きめ細かな水と緑のネットワーク(谷津田水系)に覆われた流域

ここで、霞ヶ浦をめぐる自然のネットワークについて簡単に説明しておこう。

霞ヶ浦には大型の流入河川が無く、流域は56本の中小河川とその支流となる1000以上の樹枝状の谷(谷津田)に満遍なく覆われている。つまり、広大な流域全体が、湖の水源地になっているという特色がある。

各谷津田が水系の先端部にあり、その周囲には集落(地域コミュニティ)や森林などがある。そこには、持続可能な循環型の昔の暮らしの原型が残っている。このネットワーク全体と、それに重なる地域(社会的要素)を保全再生することが、霞ヶ浦再生を実現する鍵となる。

しかし、谷津田は、農地の大規模化など近代化を進める農政によって切り捨てられ、現在ではその大半が耕作放棄地(荒地)と化している。ゴミで埋めれてしまった谷津田さえある。

流域全体で、水源地が荒廃し環境劣化が進んでいる状況を変えない限り、霞ヶ浦の再生は見込めない。

流域全体の谷津田を総合的に保全再生していく取り組みが急務となるが、そのような取り組みは、これまで一度も行われたことがない。アサザプロジェクトは、この大きな課題に取り組むことになった。

危機対応と谷津田の再生

霞ヶ浦流域の1000以上ある谷津田を保全再生していく意味は、近年ますます重要になってきた。将来大きな課題となる食糧供給や安全な水の確保、気候変動、流域治水、首都直下型地震、パンデミックなどに対応する広域的なシステムを構築する上でも、谷津田の存在が大きくなっている。

水源地になっている谷津田は、地下水が豊富で昔から水田が作られてきた。気象変動に伴う干ばつ時にも、湧水のある谷津田では稲の生育が確保できる。大型台風による強風にも、谷底にあり周囲を森に囲まれている谷津田の水田は被害を受けにくい。豪雨災害にも、水系の上流部にある谷津田は洪水の被害を受けにくい。夏場の高温時は、水源地にある谷津田では極端な高温にならず、稲の生育が確保されるなどの条件が揃っている。。

また、上流部にある谷津田に水田が維持されることで、流域全体で水田の治水機能が発揮され、下流部の河川や湖での急激な水位上昇を抑えることもできる(洪水防止機能)。

さらに、都心から50キロ圏内にある霞ヶ浦流域の谷津田周辺の集落(過疎化が進み空き家が増加)と都市部との交流(都市住民による谷津田再生など)を平時から進めておくことで、首都直下型地震などの災害時に、広域かつ長期にわたる避難先確保やサテライト機能を発揮することが期待できる。

アサザプロジェクトは、谷津田が持つこれらの位置付けをより広く発信し、受け入れ体制を強化していく方針だ。

流域への事業展開が実現していった。

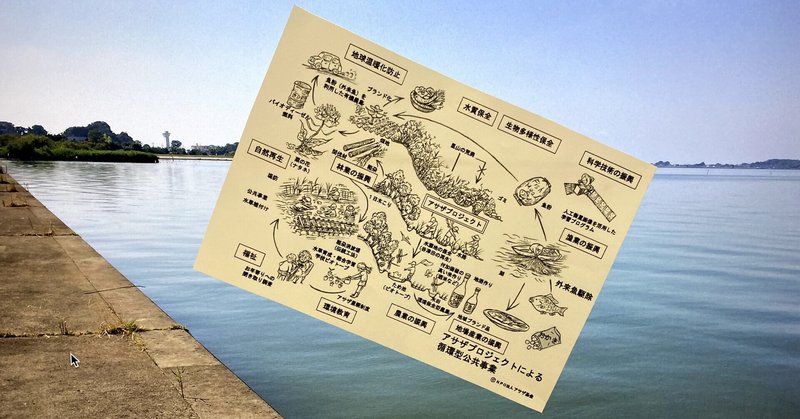

湖と森と人を結ぶ市民型公共事業・アサザプロジェクトには、これまで地域住民や企業、農林水産業、地場産業、教育機関、福祉団体、行政など多様な主体が参画し、霞ヶ浦流域各地で多様な協働事業が行われてきた。(個々の具体的な事業については、別の機会に紹介したいと思う。アサザ基金のホームページを参照 asaza.jp)

会員数十人の小さな市民団体で始まったプロジェクトだが、縦割りの壁を越えた繋がりが生まれ、生活者の創意工夫(生活文脈に沿ったブリコラージュ)によって他分野にまたがる事業が起き、流域に展開するネットワーク事業(良き出会いの連鎖)へと発展していった。これまでに延べ35万人の市民や流域の200校以上の小中学校などが、このプロジェクトに参加した。

小さな組織で良かった。

私たちは、プロジェクト開始当初から、組織のネットワークではなく具体的な事業のネットワークの展開を目指した。つまり組織ではなく、人や物や金による具体的な動きや流れを、社会に創り、霞ヶ浦流域を覆っていこうと考えた。

私たちは、これを、中心に組織の無いネットワークと呼んだ。(中心を持たない自然のネットワークに重なるネットワークの展開を目指した)

私たちは、広大な流域全体に効果を及ぼすために、求心力を持つ中心(権力や権限、権威)は必要無いと考えた。とくに、行政には依存しない。行政が中心になって興した事業(行政が管理する人、物、金の動き)では、縦割りに納まる自己完結型の事業になるのが常だからだ。

私たちは、流域展開を実現するためには、大きく強力な組織を作る必要はないと考え、中心に組織の無いネットワークの展開を始めた。中心にあるのは、多様な人々が共有する問いだ。

組織よりも事業を先行させる。

当然だが、組織のために事業があるのではなく、事業のために組織はある。組織は、事業が現れるための場としてある。だから、組織の維持が目的であってはならない。組織に必要なことは、良い事業が現れる場であり続けることだ。(そのために、組織内の環境が良く保たれることは当然だが。)

NPOアサザ基金は、流域にネットワークとなって展開する事業が現れるための開かれた場であればいいと考え、組織の拡大は行わなかった。

正解だったと思う。大きな組織を作ってしまうと、その維持に多くの金と労力を注ぐようになるからだ。勢い、組織の維持や安定を優先する様になり、本来の目的やミッションが疎かになり、何のための組織なのか分からなくなってしまう。そのような例は、よく見られる。

私たちは、組織を繋ぐネットワークも作る必要はないと考えた。組織がただ集まって作るネットワークは、たいてい数の力しか発揮できない。集まれば何かができるようになるという発想は、甘いと思う。

答えの積み重ね(集める)という発想から、問いの共有(連鎖)といった発想への転換が、多様性を含む広域展開には不可欠だ。

アサザプロジェクトは、組織の拡大や組織のネットワーク化を目指さないことで、ネットワークの流域展開を実現していった。 (次回につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?