大都市から超都市へ

クラウド化する都市

少し前になるが、ニコラス・カーの『クラウド化する世界』(2008・原著 Nicholas Carr『The Big SWITCH』2008)という本が話題になった。この本が予言していたのは以下のような世界の大転換(Big Switch)である。

20世紀初頭の大転換は、それまで各工場ごとに必要だった発電機を、大規模発電所と大容量の送電線のネットワークの整備によってひとつひとつの工場が持たずに済むようになり、維持管理のコストや停電、騒音に悩まされず安定して電力を購入することで産業立地の自由度が向上し、大都市が成立する条件のひとつになったというものである。

それに対して21世紀初頭の大転換は、それまで各オフィスごとに必要だったサーバールームを、大規模データセンターと大容量の通信線のネットワークの整備によってひとつひとつのオフィスが持たずに済むようになり、維持管理のコストやサーバーダウン、空調負荷に悩まされず潤沢なインフラのうえでソフトウェアのサービス設計が加速するITのクラウド化を予言するものであった。

2008年はちょうどそのような変化の黎明期であった。その後のグーグルやアマゾンの台頭によって、カーの予言は概ね現実のものになった。私たちの暮らしのレベルでも、端末にデータをいちいちダウンロードしなくなり、複数の端末からアクセスするのが日常的になり、さらにクラウド上でデータを共有し、コラボレーションするのも一般化した。それもこの10年と少しのあいだの出来事である。

日本における大転換(Big Switch)

この変化を、都市設計の視点から読み直すこともできそうである。

わが国における最初のBig Swithは今から50年ほど前に起こった。東京電力の福島第一原子力発電所は、東京オリンピック直後の1964年12月に調査事務所を現地に設置、1971年3月に1号機の営業運転を開始した。1970年に大阪で開催された日本万国博覧会は福井県の美浜原子力発電所から送られた電力に支えられた*1。

その頃の日本で工業化が進んでいたのは太平洋側の3大都市圏の周囲が中心で、地方圏からの人口流入が激しかった*2。開沼博の『「フクシマ」論』(2011)が明らかにしたように、農業生産性のあまり高くなかった福島県の浜通り地域を改善し、男性が家族を残して東京へ出稼ぎに出ずに済むようになったのは、原子力発電所が稼働を始めたわずか50年前の話である。開沼が指摘するように、日本の近代化の過程において原子力発電所が大都市と地方都市が新たな相互依存を始めるきっかけのひとつとなったのである。

わが国における2つめのBig Swithは2010年代に起こり、今まさに大きな転換の過程にあると言ってよい。COVID-19危機の間、日々新記録を塗り替えていたというZoomのリアルタイムトラフィックを支えたのはAWS(アマゾン・ウェブ・サービス)*3だという。商用インターネットがサービスを開始した1995年以後、徐々に拡大した大容量通信回線と、これらの大規模データセンターが救いとなり、人々は満員電車に揺られて都心のオフィスへ出ずに働いたり学んだりする経験をした。

AWSのデータセンターの所在地は公開されていないものの、湾岸や多摩、千葉ニュータウンの一角にあるという*4。さらに、クラウドシステムが可能にした新しいサービスによって急成長した通信販売の配送の拠点となる大規模物流センターの多くは、かつては港湾に近い首都高速湾岸線沿いなどに多く立地していたが、多くが建て替え時期を迎え始めたこと、東日本大震災などで安全性を求めたこと、地価が安いことなどを理由に、都心から40-50km離れ、2015年から2017年かけて大きく延伸した首都圏中央連絡自動車道周辺への立地が進んでいる。

実感することは少ないが、便利なオンラインサービスを支える巨大なデータセンターや物流センターなどの新しいインフラ施設は、大都市の周縁部に立地しているのである。

都市・大都市・超都市

ひとつ目の大転換が大規模発電+送電で「大都市」を成立させたとすると、今まさに起こりつつある2つ目の大転換は大規模サーバー+通信でどのような新しい都市像を成立させるものになるのか。

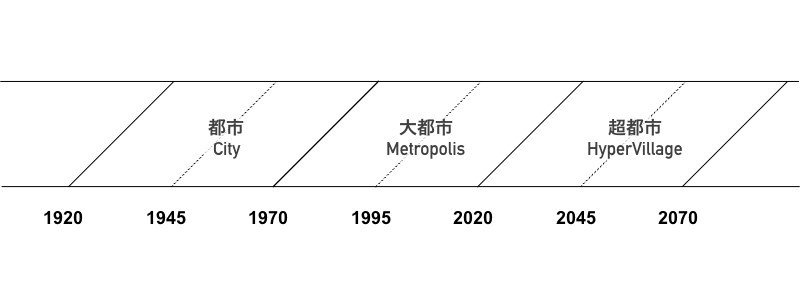

磯崎新は東日本大震災直後の2011年3月25日に発表した「建築=都市=国家・合体装置」というエッセイのなかで、都市の類型と時代、建築家の仕事場、手法との関係を以下のように整理し、大都市の次に現れる都市像を「超都市 Hyper Village」と名付けている*5。

タイプーエポックー建築家の仕事場ーー手法

都市ーー19世紀 ー官僚組織ーーーーーー計画

大都市ー20世紀 ー自由経済市場ーーーー投機

超都市ー21世紀 ー電脳ネットワークーー「X」

さらに磯崎は、わが国における具体的な展開を25年周期で記述しているが、先ほどのBig Switchを重ねてみると以下のように記述できる。

1920—都市化の始まり(市街地建築物法・旧都市計画法等)

1945—大都市化の本格的な始まり

1970—都市化の終わり/大都市化の始まり(ひとつめのBig Switch)

1995—大都市化の本格的な始まり

2020—大都市の終わり/超都市の始まり(ふたつめのBig Switch)

2045—超都市化の本格的な始まり

2070ー超都市化の終わり(3つめのBig Switch)

この図式を引いて状況を眺めるならば、2020年は大都市の終わりであり、超都市の始まりである。大都市の象徴である超高層ビルは1968年に「霞が関ビル」が日本で初めての超高層として竣工し、以来、浄水場や工場跡地の整備されたスーパーブロックに超高層が並ぶ「新宿副都心」や「大阪ビジネスパーク(OBP)」を経て、都市再開発法(1969)の適用を受けて粘り強くまちを作り上げる「アークヒルズ」(1986)「六本木ヒルズ」(2003)のような、日本独特の都市開発パッケージへと結実した過程は、日本における大都市化の歴史そのものである。

現在は都市再生特別措置法(2002)による規制緩和を推進力に、都市基盤と複数の超高層に加え、鉄道ネットワーク(大容量の交通ネットワーク)を無数の調整のうえに一体的に結びつける「渋谷駅周辺地区」(2027予定)や「大阪駅北(うめきた)地区」(2026予定)のような事例へと結実した。TOD(Transit Oriented Development)と名付けられ、新興国へ輸出されようとしているこれらの開発パッケージは日本の行政・建設業・不動産開発業がこの50年をかけて育て上げてきた大都市時代(1970-2020)の集大成と見ることもできる。

計算に集合知で対抗する

このように見てくると、2020年にCOVID-19の全球的な感染拡大があったから都市が転換する、というよりは、全球的なITのクラウド化という準備された技術的な大転換がまずあり、そのことがきっかけで遅れていた社会的な大転換が促されている、と見ることもできそうだ。

大都市の始まりに都市の設計の仕方が変わったように、超都市の始まりは、都市の設計の仕方を再び変えるとすると、アーキテクト像はどのように変化するだろうか。

COVID-19に関わる政策決定においては、わが国でも感染症の専門家による数理モデルが大きく関わったことが記憶に新しい。他方で、日常的な場面でも公共空間にカメラやセンサーを多数設置したり、携帯電話の利用状況から人のふるまいに関わるデータを取得し、設計や管理運営に活かすスマートシティの取り組みも検討が進んでいる。

そこでの建築家の役割をもう少し詳細に検討してみよう。2020年の都市の構造や建築家の立ち位置の大転換を考えるために、先ほどの磯崎図式に少しだけ上書きを試みるならば、下記のように書けるのではないだろうか。

タイプー都市の設計者ー手法ーー対抗手段(建築家の仕事)

都市ーー官僚組織ーーー計画ーーキャンペーン

大都市ー自由経済市場ー投機ーーフィクション

超都市ーデータベースー計算ーー集合知

人のふるまいに関わるデータを取得し、利用する流れはCOVID-19の感染が収束した後も加速するであろうが、政府による管理体制の強化や私権を制限する動きへと繋がる可能性は否めない。そこで一面的な数理モデルに対し人々の一般意思を可視化し論理的一貫性をもって対抗するような、新しい建築家の仕事が見えてくる。その緊張関係はかつてのロバート・モーゼズ(計画者としての官僚) vs ジェイン・ジェイコブス(キャンペーンを仕掛ける市民)の対立を想起させる。

頭脳の分散

超都市の始まりを空間的にみると、超都市はどこから、どんなふうに始まるだろうか。大都市の始まりである1970年前後を振り返れば、そこで起こっていたのは電力のクラウドシステムを背景にした第2次産業の再配置であった。わが国における東京圏への人口流入は1962年の39万人をピークに減少し、大都市に集約していた人口を地方分散させることについて、1970年代末の20年間弱は一定程度成功したとされる。

背景には「全国総合開発計画」(1962)から「新全国総合開発計画」(1969)、『列島改造論』(1972)に至るまでの、大都市への工場や大学の立地を規制し、高速鉄道網や道路網の整備によって交通をネットワーク化する、という強力な政策の支援もあった。1980年代には再び東京圏への人口流入が始まるが、1990年代後半に一度落ち着き、2000年代に入って再び人口流入が始まって現在に至る。

超都市の始まりを考えるにあたり、クラウドシステムによって、大都市・東京に一極集中している大学やクリエイティブ産業の拠点を地方分散させる可能性は、改めて議論される必要があるだろう。

そこで思い出されるべきは、第3次全国総合開発計画(1977)「定住圏構想」や第4次全国総合開発計画(1987)「多極分散型国土」の前後に試みられた東京に一極集中する第3次産業や頭脳の地方分散に関する議論である。

具体的には1980年代に通商産業省によって構想され全国26の地域が指定された「テクノポリス(高度技術工業集積地域開発)」(1983-1998)や「頭脳立地(地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進)」(1988-1998)などの政策である。これらは人口の移動に関して成功したとされることは少ないが、当時はクラウドシステムはおろか、インターネットさえ普及していなかったことを考えると、現在の条件でこれらの政策の可能性を再検討する価値はないだろうか。

例えば山本理顕の設計によって2000年に開学した「公立はこだて未来大学」などはテクノポリス構想を背景に設置が決まり、インターネットに追い風を受けて実を結んだ成果のひとつである*4。このような局所的な知の拠点の配置のあり方は今こそ再評価されてもよいだろう。

この1ヶ月、AWSの巨大なサーバーを使って、全国の大学がZoomで遠隔授業をする壮大な実験が行われた。この経験を生かして私たちの社会は、コミュニケーションを移動に依存せず、新しい「定住圏構想」や新しい「多極分散型国土」を実現すること、すなわち1970年から2020年にかけての大都市の時代に「大都市・東京 vs その他の都市」という巨大なツリー構造へと再編成されてしまった日本の国土空間を、超都市のネットワークに書き換え、知を再配置することについて議論するべきタイミングを迎えている。

COVID-SHIFTと呼ばれる議論は都市や社会についての短期間での変化を念頭に置いたものも多いが、ここでは2020年が超都市の始まりであり、そのピークが2045年頃に訪れるという仮定のもと、今後25年に起こる変化を論じていきたい。行政や経済などシステム側のネットワークはともかく、生活領域でのソーシャル・ネットワークはどうするのか、実際にどの程度の人口の移動のポテンシャルがあるのか、それに伴って発生する新たなインフラのコストはどうするのか、新しい建築像にはどのようなものがあるか、など合わせて考えてみたい。

参考文献

日本建築学会『建築雑誌』2019年11月号

特集= 45 「高流動化」する日本列島国土と都市・地域のこれから

カバー写真

撮影=太田拓実

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?