スンバヤン~お祈り~花々を頭上に掲げて祈る、世界一美しいお祈り

以前、記事を書かせて貰ったものを、大幅加筆改訂して再掲します。

バリ・ヒンドゥー教徒の、お祈りの仕方について、です。

バリ島で毎日のように行われる儀礼・行事には、必ず人々の祈る姿があります。今回はこの、美しい「お祈りの仕方」について書いてみましょう。

バリ島の大半のバリ人は、バリ・ヒンドゥー教徒で、ここでいう「お祈り」とは、このバリ・ヒンドゥー教徒としての祈りのことです。

お寺で祭礼が行われる際、観光客や在住の外国人も、きちんと正装してお祈りの用意をしていれば、一緒にお寺の境内でお祈りすることができます。お寺で捧げられる祈りは、宗教を超えた存在の「神」に対して捧げられるので、バリ・ヒンドゥー教徒しか入れない、ということはありません。

しかし、やり方が「手を合わせるだけ」というのではないため、初めてだとちょっと戸惑うかもしれません。今日は、お祈りの仕方を、簡単にご紹介しましょう。

お寺でお祈りする時は、僧侶の祈りを補佐する、宗教行事においての指導的立場の人の指示がありますので、基本的にはその人の言うとおりにすればいいのですが、バリ語の尊敬語が使われますので、言葉がわからないと、どう従っていいのか、戸惑います。

お祈りの流れは、だいたいのところ、手順が決まっていますので、基本的なところを覚えておけば、流れについてお祈りできると思います。

お寺にいく前、お祈りをする前には、必ず沐浴して、正装します。全身沐浴するのが望ましいですが、最低限、顔と手足を洗ってから祈りの場に向かいます。

寺院でも家寺でも、入場するには正装、最低でも腰布と帯の着用が必要です。

そして、お祈りに使うお花、お線香を用意します。そのお花ですが、家のお庭でお花をとる時は、まだ枝についているものを摘み取ります。下に落ちてしまったり、虫食いのあるものや、枯れかかっているもの、墓場で摘んだものは使えません。

白やクリーム色のジュプン(プルメリア)や、香りの高いチュンパカ、ジュンピリン(くちなし)、サンダット、ハイビスカス、ブーゲンビリア、などが、よく使われます。

用意できれば、「クワンゲン」というものを準備します。

●クワンゲンとは

Kewangenは、Wangi=いい匂い、という言葉から来ています。クワンゲンは、下の画像、バリのオンカラ(OMのマーク)を表しています。

KOJONGという、クワンゲンの外側の包みは、通常バナナの葉で作られ、三角形の形になります。コジョンはバリ文字の3のシンボルです。(オンカラのバリの文字を参照)。

ココナッツの葉で作られた装飾部分は、ジャンゲールダンスの頭飾り(ブンガ・マス)に似せて作られ、PEKIRといいます。これは、作り手次第で、様々なデザインで作られます。これはバリ文字で ARDHA CANDRAとNADAのシンボルです。

KEPENGコイン(穴あき中国古銭)、ケペンがない場合は、硬貨でもよい。これは、WINDU(ゼロ)のシンボルなので、紙幣ではなく丸いコインである必要があります。

POROSAN ポロサン、それはkojongの中に入っています。このポロサンは、①ベテル(びんろう)の葉あるいはシリ―(キンマ)の葉(ヴィシュヌ神のシンボルである緑色、ヴィシュヌのシンボルはUNGKARA)

②びんろうの実(ブラフマ神のシンボルである赤色、 ブラフマのシンボルはANGKARA)

③石灰の(イスワラ神/シヴァ神のシンボルである白い色、イスワラ神・シヴァ神のシンボルはMANGKARA)

この3つは、一緒に竹ひごで縫い合わされます。その意味は以下のとおりです。

これらの3つの文字。A. + U + M = AUM to be ONG。つまり、ONGは神の象徴です。

以上がクワンゲンです。

お祈りに使われる花々は、私達の心の美しさを表すものです。私達の祈りと願いを象徴したものですので、必ず、新しくて清浄なものでなければなりません。

これらのものを、銀の盆などに乗せ、あるいはもっと簡素に、バナナの葉で包んで、お線香、マッチなどと一緒に持っていきます。

お寺の境内では、儀礼が続き、人々が捧げ持ってきたお供え物に祈祷が施され、お祈り待ちの人々でぎっしり埋っています。お祈りが始まる、少し前にお線香に火を点します。これは、周りの人々を見ていれば、タイミングが分かると思いますが、各祠に供物をささげ祈祷が終わった頃合いです。人が隙間なく並んでいますので、お線香の火が人にあたらないように注意しましょう!

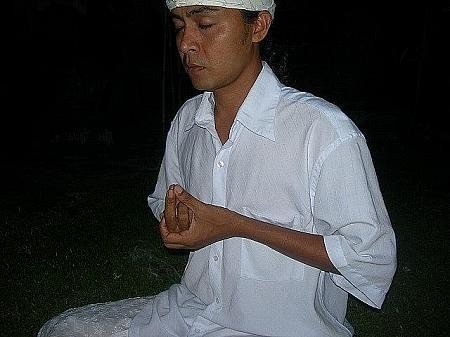

お祈りをするときは正座です。男性はあぐらを組みますが、女性は出来たら正座が望ましいです。しかし、長時間待つ時に足がしびれて辛いので、待ち時間は皆、適当に崩しています。

そのお祭りで、その日一番最初のお祈りの場合、全員で「トリ・サンディオ」というマントラを唱えます。この、トリ・サンディオについては、後でもう少し詳しく紹介しますね!

さて、いよいよお祈りが始まります。

このお寺でのお祈りを、Panca Sembah 五つの祈り と言います。

順を追ってお祈りの仕方を説明しますね。

① sembah puyung

初めのお祈りは、お花無しです。

(両手の間に、お線香の煙を挟むようにします) 手を合わせる前に、お線香の煙に手をかざし、清めてから手を合わせます。

マントラは

“Om Atma Tattvatma Soddha Mam Svaha”

“Om Atma 、あなたに献身する者を清めてください”

② SangHyang Aditya/サンヒャン・スリヤ(太陽神)としてのサンヒャン・ウィディ(唯一最高神)への祈り。

白あるいは黄色い色の花を両手の指先にはさんで額の高さに掲げます。掲げる前に花を線香の煙にかざします。

マントラは

“Om Adityasyaparam jyotih Rakta teja namo’stute Sveta pangkaja madhyasthah Bhaskarayo namo’stute”

“Om Sanghyang Widhi Wasa, 偉大なる、赤く輝く太陽、あなたを崇拝します、白い蓮の真ん中にいるあなたを崇拝します、光の創造者よ!”

③ イスタデワタとしての、サンヒャン・ウィディ・ワサへの祈り。

その場、その時、勧請している神々への祈りです。

勧請する神様によってマントラが違いますが、ここでは、満月や新月の時のお祈りについて記します。

このときには、クワンゲン(なければ3種類の花を取り混ぜて使いましょう。ひとつの花でも構いません。)を額の高さに掲げて祈ります。掲げる前にクワンゲンを線香の煙にかざします。

マントラは

“Om namo devaya adhistanaya Sarva vyapi vai sivaya Padmasana eka prathistaya Ardhanaresvarya namah svaha”.

”オム・サンヒャン・ウィディ・ワサ、最上位に住む神、あらゆる場所に遍在するシヴァ、蓮の花の座に住む神、崇拝するアルダナレスヴァリヤを、私は崇拝します。”

④ 神からの恩恵に対する感謝の祈り

クワンゲンを掲げて祈ります。掲げる前にクワンゲンを線香の煙にかざします。

マントラは

“Om Anugraha manohara、Dewadattanugrahaka、Ancanam sarva pujanam、Namah sarvanugrahaka、Dewa devi maha sidhi、Yajnangga nirmalatmaka、Laksmi siddhisca dirgahayuh、Nirvighna sukha vrddhisca”

”オム・サンヒャン・ウィディ・ワサ、心を惹きつける者、神から与えられた恩恵、崇拝の対象、あなたへの崇拝は恩寵をもたらされます。人々が捧げた供物によって清浄で神聖なる神・女神のあらわれであるあなたへの崇拝は、幸福、完全さ、長寿、喜びと進歩をもたらしてくれるでしょう”

⑤Sembah puyung

再度、お花無しで、空手を線香の煙にかざしてから、両手を合わせて額の高さに掲げ、祈ります。

マントラは

“ Om Deva Suksme Paramacintya Namah Svaha”

”オム・サンヒャン・ウィディ・ワサ、全能、超自然的なあなたに感謝を捧げます”

各お祈りの時は、僧侶がマントラを唱える間、鈴が鳴らされつづけますので、鈴が鳴っている間、合わせた手を頭上に掲げて一緒に祈ります。

祈りの手順はだいたい以上のような感じですが、随時、何の神に祈るのか、説明がありますので、それに従えばよいのです。

たとえば、「プユン」と聞えれば空手を合わせて祈る、最初と最後の祈りですし、「クワンギ」と聞えたら、クワンゲンを掲げて祈ればよいのですね。

※ちなみに、お祈りの時のクワンゲンの持ち方は、Uang Kepengコインが後ろ向き/祈っている人の方を向いている、つまりお花の見えている方を自分側に向けて持つのが正しいです(上記③の女性の後ろ姿画像参照)。

余談ですが、ものすごく色んな神様に祈りをささげる時があります。何回祈るの?というくらい、中々終らず、持ってきたお花が無くなりそうになってしまったり。

そんなときのために、お花を半分にちぎって(節約して)祈ってもよいのです。重要なのは、まだ使っていない花びらを手にはさんでいること。

クワンゲンも、人数分準備しきれないことが多いので、たいがい一人二つづつ。何回も「クワンギ」と聞えると、人々の間に軽いどよめきが起こります(笑)。

そんな時は、先に使ったクワンゲンから、ペス・ボロン(穴の空いた中国古銭/コイン)を取り出して、それを3種類かの花びらと一緒に指に挟んで、祈りに使います。即席クワンゲン、という訳です。

しかし、実際にはそこまでお花の配分にこだわる必要はないようです。 「何も捧げるものがなくてもよい。あなたの心の中の、いつまでも枯れることのない、香り高い花を神に捧げよう」というわけです。

さて、お祈りが終ると、次にティルタ(聖水)とビジョ(チュンダナを浸した水に漬けられたお米)を戴きます。僧侶が前に来る前に、危ないのでお線香を少しずらしましょう。

僧侶(もしくはその奥さん)が前に来たら、両手を顔の横の高さに開いて頭を下げ、清めのティルタ(聖水)をふりかけてもらいます。ティルタがかけられる時は、必ずこのような姿勢をとります。

聖水がかけられる前に、

“Om Pratama sudha, dvitya sudha, tritya sudha, caturti sudha, pancami sudha, sudha, sudha, sudha variastu namah svaha”

“Om Sang Hyang Widhi Wasa, どうか私たちに神聖さの恩寵が有りますように、あなたを崇拝します。”

と唱えます。

そして、聖水が頭上に三回振りかけられるときに、

“Om ang brahma amrtha ya namah, Om ung wisnu amrtha ya namah, Om mang isvara amrtha ya namah”.

“Om Sanghyang Widhi Wasa, Brahma, Wisnu, Iswara,私はあなたを崇拝します、神々のアムリタを崇拝します。”

と、唱えて三回、聖水を飲みます。ティルタ(聖水)を戴くときは、右手を左手の上に重ね、ティルタを受け、口に含みます(飲みます)。これを三回繰り返します。

三回聖水を飲むときに、

“Om Sarira paripurna ya namah, om ang ung mang sarira sudha, Pramantya ya namah, Om ung ksama sampurna ya namah”

“Om Sanghyang Widhi Wasa, 偉大なる創造主、保全するもの 、全ての被造物の創造主、どうか私の体がきれいで明るく完全でありますように”.

と、唱えます。

そして、顔を上げて、聖水で顔と頭をぬぐいます。

その時のマントラは、

“Om Siva Amertha ya namah, om sadha siva amertha ya namah, Om parama siva amertha ya namah”.

“Om Sanghyang Widhi Wasa, (Siwa, Sada Siva, Parama Siva シヴァ、サダシヴァ、パラマシヴァ) 、私にアムリタが与えられますように、あなたに献身します”

その後、また僧侶にお水を振りかけて頂きますので、両手を開いて手のひらは上向きの姿勢を取ります。

聖水を戴いたら、次は「ビジョ」というお米を戴きます。差し出されたビジョ(お米)を適量右手で取り、左手の手のひらに移し変えます。

“Om Sriyam Bhavantu

Om Sanghyang Widhi Wasa, どうか幸福に包まれますように”

と、唱えながら、右手で3粒を額(眉と眉)の間に貼り付けます。

次に、

“Om Sukham Bhavantu

”Oh Sanghyang Widhi Wasa, どうかいつも幸福でありますように”

と、唱えながら、3粒を、のど元に貼り付けます。

実際にはきちんと3粒づつ数えるわけではないので、適量を眉間と胸元に貼り付けるのですが、上手くくっつかずに落ちてしまっても問題ありません。

次に、

“Om Purnam Bhavantu, Om Ksama Sampurna ya Namah Svaha”

”Om Sanghyang Widhi Wasa, どうぞ完全に満たされますように”

と、唱えながら、3粒の形のきれいな(欠けたり割れたり潰れたりしていないもの)米粒を口に入れ、噛まずに丸飲みします。

このビジョ(米)は、「神からの恵」のシンボルです。

また私達一人ひとりの中にある神聖さ=神が成長し、魂の質が向上するように、という願いを表してもいます。

さて、バリ・ヒンドゥー教は、「アガマ・ティルタ(聖水教)」と呼ばれるくらい、聖水・ティルタの果たす役割は重要です。

人間は水無しでは生きていけません。この水はまた、自分自身を浄化する清めの水であり、幸福な人生を意味する、「アムリタ」のことでもあります。

聖水を頭、口、顔と、3回ずつ戴くことの意味は、「思考・言葉・行動」を浄化する、ということだそうです。聖水を戴くことで、常に、良いことを考え、よい言葉を使い、よい行いが出来るようにお導きください、ということを心がけるのです。

また、ティルタを戴く前に、祈りに使った花を耳の上にはさみますが、これはいつもいつも善いことが聞けますように、という意味があるそうです。 そして、お線香。お線香とともに、火を点すという行為が重要なのですが、火の神はアグニ神であり、アグニ神は人間の行いについて目撃し証言する神であります。お線香に火を点すと言うことは、神の立会いの元に祈る、という意味なのです。

祈りが終わって、その場から退場するときは

“Om Santi santi santi Om”

と、Parama santiを唱え、世界の安寧を祈願してから退場します。

使い終わったお花やお線香は、設置されているゴミ箱に捨ててから帰りましょう。

ここで、余談ですが、手の合わせ方について。ちょっと面白いのでご紹介しますね。

サン・ヒャン・ウィディ(唯一最高神)に対する時は、手を額のところで合わせ、指先は頭の大泉門にくるようにピンと伸ばします。これが、お寺でのお祈りの時の手の合せ方です。

デワタ(デワ)神々に対する時は指先が眉間に来るように手を合わせます。 先祖神に対する時は、指先が、鼻先に来るように手を合わせます。

人に対して手を合わせるときは、みぞおちのところで手を合わせます。

悪霊などの地霊神に手を合わせるときは、みぞおちのところで手を合わせますが、指先は下に向けます。

さて、先ほど少し触れましたが、「Tri Sandhya-トリ・サンディオ」について少しご紹介しましょう。

トリ・サンディオとは、バリ・ヒンドゥー教徒が一日3回、必ず行わなければならないお祈りのことです。

「必ず」と書きましたが、実際に一日3回これを行っているバリ人は、少ないようです。イスラム教徒が一日5回、ショラットという祈りを行うのと同じように、本来はバリのヒンドゥー教徒も、毎日このトリ・サンディオを行うのがよい、とされています。各TV局や、各村のお寺では、毎日、朝(6時)・昼(12時)・夕方(6時)に、このトリ・サンディオのビデオクリップや音声を流しています。

トリ・サンディオはリグ・ヴェーダ、ナラヤナ・ウパニシャッド、シワスタヴァ、クサマ・マハデワ・ストゥッティから抜粋された6つのマントラから成っています。バリ人は幼稚園に行くようになると、少しづつこれを学校で習います。毎日トリ・サンディオを行っている学校もありますし、満月・新月・カジャンクリウォンといった日には、全校生徒で行います。

という訳で、バリ人ならば、そして義務教育を終えているものなら全て、トリ・サンディオを暗記しているはずで、しかも毎日3回づつ日課として祈っているなら、もちろん完璧に、これらのマントラを諳んじているはずなのですが、実際のところ、ちゃんと覚えていないバリ人も多いようです。

というのも、バリ・ヒンドゥー教が、今日のように体系化されたのは、比較的最近の話で、年配の人々などは、トリ・サンディオのことも、ましてや意味も、まったく知らない人も少なくないのです。

トリ・サンディオが今のように、みんなに原典のサンスクリット語で唱えられるようになったのも、うちの旦那さんが小学校くらいのころからだそうです。昔は、サンスクリット語の聖なるマントラを唱えることは、最高位の僧侶、プダンダにしか許されていないことでした。 私に最初にトリ・サンディオを教えてくれたのは旦那さんですが、幼稚園で習ってきた娘と一緒にマントラを唱えてみたところ、旦那さんは娘よりも覚えていませんでした(笑)

トリ・サンディオの一番最初のマントラは、「ガヤトリー」というマントラです。ガヤトリー・マントラは色々なバージョンがあって、バリに限らず全てのヒンドゥー教徒にとって非常に神聖なものとされています。

聖典「ヴェーダ」の全てのマントラは、日々の生活の中で、マントラを唱えるにふさわしい生活態度の整った人のみが唱えてよいとされています。バリ島では、一般家庭にお寺が有り、人々は毎日、祈りとお供え物を行っており、この強力なマントラを朝昼晩と、いつも心に置いて生活しているのです。

インドから入ってきたのか、音楽のついた歌になってガヤトリーマントラだけを何回もリピートしたカセットテープが売られており、私が子供を産んだ時、バリ人の義理の姉が、「これを毎日、赤ちゃんに聞かせるといいよ」と、そのカセットをくれました。そういえば出産した産院で、決まった時間に同じカセットのガヤトリーマントラの歌が流されていたことも思い出します。

このように、バリ人にとっては赤ん坊のころから馴染みのあるマントラなのです。

ガヤトリーとは、別名サヴィトリー(男性格:サヴィトゥル)、インスピレーションを与えてくれ、常に善行を行う後押しをしてくれる神です。また、ガヤトリーは、学問・文化・芸術の女神・サラスワティーのことでもあります。そして、ガヤトリーは太陽の別名でもあります。

ですので、特に夜明け、太陽が新しく顔を出す朝一番の時間帯が、ガヤトリーマントラを唱えて祈るのに最適の時間と言われ、次に太陽が真上に来る正午、その次が太陽が沈む夕刻、と一日3回の祈りの時間が決まっているのです。

そして、もちろん、祈りは何回も何回も、回数が多いほどよいので、お寺で祈る前にトリ・サンディオを行うことはとても有効なのです。

トリ・サンディオを行うのは、お寺、家寺、山頂、丘の頂き、湧水のある場所、海岸、川の合流地点、などなど、バリ・ヒンドゥー教徒にとって神聖な場所で行うのがよい、とされ、身内に死者が出た場合、女性の生理中などは、避けたほうがよいとされています。

トリ・サンディオを行う時は、お寺お祈りする時と同様、身を清めて、清潔な服(お祈りに適した服、バリならば正装)を身に着けます。

それでは、バリ島でのトリ・サンディオの正しい行い方をご紹介します。

1、 アーサナ Asana

背骨をまっすぐにするように意識し、きちんと座る。手は膝の上で、手のひらは上向き。

この時唱えるマントラは、

“Om Prasada Sthiti Sarira Siva Suci Nirmala Yan amah Svaha”

“Om Sanghyang Widhi Wasa, 偉大で神聖なる神、 人生の伴走者よ。私は落ち着いた気持ちで、祈りを捧げます。

2、 プラーナヤマ Pranayama

手は膝に上に向けて置く。鼻から大きくゆっくり息を吸い、

“Om Ang Namah”

と唱え、

その後、息をできるだけ止めて(クンバカ)

“Om Ung Namah”

と唱え、

鼻からゆっくりと息を吐きながら

“Om Mang Namah”

と、唱えます。

3、Kara Sodhana (Sarira Suddha)

両手を膝から胸の前に。左右の親指は合せたまま、右手を上に。右手を清める。マントラは、

“Om Soddamam Svaha”

親指は離さず、左手を上に組み替える。左手を清める。マントラは、

“Om ati sodha mam svaha”

“Om Sanghyang Widhi Wasa, 私の犯してきた罪を清めて下さい”

4、Amustikarana

心臓の前でAmusti-karana アムスティ・カラナというムードラを組みます。 両手の親指と右手の人差し指を合せ、左手で右手を包むような形。この3本の合わされた指は、神聖なる音、「AUM」を表しています。

※現在は、両手親指が合わさり、左手の残りの四本指で、右手の残りの四本指を覆う形が取られるそうです。つまり人差し指は親指に合わせない。

ここからトリ・サンディオ、祈りの始まりです。

Mantra Puja Tri Sandhya

Om bhùr bhuvah svah

tat savitur varenyam

bhargo devasya dhimahi

dhiyo yo nah pracodayàt

Om Sang Hyang Widhi, kami menyembah kecemerlangan dan kemahamuliaan Sang Hyang Widhi yang menguasai bumi, langit dan sorga, semoga Sang Hyang Widhi menganugrahkan kecerdasan dan semangat pada pikiran kami.

Om Sang Hyang Widhi(唯一絶対神)、大地(地球)、空(大気)、天界、全てに遍在し、支配する神の輝きと栄光を崇拝します。どうか知性と熱意という恩寵が有りますように。

Om Nàràyana evedam sarvam

yad bhùtam yac ca bhavyam

niskalanko nirañjano nirvikalpo

niràkhyàtah suddo deva eko

Nàràyano na dvitìyo'sti kascit

Om Sang Hyang Widhi, Nàràyana adalah semua ini apa yang telah ada dan apa yang akan ada, bebas dari noda, bebas dari kotoran, bebas dari perubahan tak dapat digambarkan, sucilah dewa Nàràyana, Ia hanya satu tidak ada yang kedua.

ナラヤナは、これまで有った、そしてこれから生ずるであろう全て、である神の現われであり、汚れがなく、変化することから自由で、普遍で、唯一無二の、聖なる神、ナラヤナ。

Om tvam sivah tvam mahàdevah

ìsvarah paramesvarah

brahmà visnusca rudrasca

purusah parikìrtitah

Om Sang Hyang Widhi, Engkau disebut Siwa yang menganugrahkan kerahayuan, Mahadewa (dewata tertinggi), Iswara (mahakuasa). Parameswara (sebagai maha raja diraja), Brahma (pencipta alam semesta dan segala isinya), Visnu (pemelihara alam semesta beserta isinya), Rudra (yang sangat menakutkan) dan sebagai Purusa (kesadaran agung)

マハデヴァ(至高の神)、イスワラ(最高支配者)と呼ばれている、 制限のない存在、シヴァ(最善の恩寵を与えてくれる者)よ。パラメスワラParameswara(王の中の王として)、ブラフマBrahma(宇宙とすべての創造者)、ヴィシュヌVisnu(宇宙と被造物の保存者)、ルドラRudra(非常に恐ろしい)そしてプルシャPurusa(偉大なる意識)

Om pàpo’ham pàpakarmàham

pàpàtmà pàpasambhavah

tràhi màm pundarikàksa

sabàhyàbhyàntarah sucih

Om Sang Hyang Widhi, hamba ini papa, perbuatan hamba papa, diri hamba ini papa, kelahiran hamba papa, lindungilah hamba Hyang Widhi, sucikanlah jiwa dan raga hamba.

この私はパーパ(ダルマに沿わない行いをして生ずる結果、良くない結果)です、私のがしたことはパーパ、私自身がパーパ、私の誕生そのものがパーパ、私を守ってください、神よ。私の体と魂を浄めてください。

Om ksamasva màm mahàdeva

sarvapràni hitankara

màm moca sarva pàpebyah

pàlayasva sadà siva

Om Sang Hyang Widhi, ampunilah hamba, Sang Hyang Widhi yang maha agung anugrahkan kesejahteraan kepada semua makhluk. Bebaskanlah hamba dari segala dosa lindungilah hamba Om Sang hyang Widhi.

私を許してください、すべての存在に繁栄を授ける偉大な神よ。すべての罪から私を解放し、どうぞ私を守ってください。

Om ksàntavyah kàyiko dosah

ksàntavyo vàciko mama

ksàntavyo mànaso dosah

tat pramàdàt ksamasva màm

Om Sang Hyang Widhi, ampunilah dosa yang dilakukan oleh badan hamba, ampunilah dosa yang keluar melalui kata kata hamba, ampunilah dosa pikiran hamba, ampunilah hamba dari kelalaian hamba.

私の体が犯した罪を許し、私の言葉から出てくる罪を許し、私の思考の罪を許し、私の怠慢を許してください。

バリ島で、バリ人が頻繁に行う、お祈りの仕方、を詳しく見てみました。

この記事がお役に立つことが有れば幸いです。

Om Santih, Santih, Santih, Om

ここから先は

¥ 100

サポートいただける事は、今後の書くこと・生きていくことの、大きな励みになります。 いただいたサポートは、有難く、バリ島がこれからも祈りの島であり続けられるよう、宗教行事のサポートに使わせて頂きます。