過失運転致死傷の起訴率

先日のつぶやきを、もう少し掘り下げてまとめることとした。

なお、交通法規の専門家ではないので、正確性は紹介書籍、弁護士サイト、さらに正確性を望むなら弁護士相談などで補完してほしい。

過失運転致死傷の不起訴率

世間に出回っている起訴率情報

どれが良く参照されている情報かは分からない。

検索上位に出てきたものだと、以下の記事がある。どちらも弁護士サイト。令和元年ころの統計情報を用いて、過失運転致死傷罪の不起訴率85.3%や85.8%と紹介している。

とくに前者は、不起訴率が高いことを強調する、やや煽り気味の説明となっている。

しかし、一方で「過失運転致死傷」では正式裁判での起訴率は1.3%(不起訴率は85.8%)と驚くような低い数字であることがおわかりいただけたのではないでしょうか?

つまり、交通事故の多くのケースでは、正式裁判に加害者を引っ張り出すことは難しいのが現実です。

また、略式裁判となることも多く、比較的甘い処分である罰金や科料で済まされてしまうことも多いのです。

この表を見ると、過失運転致死傷等罪で不起訴になる割合は85.3%もあり、一般事件の52.8%と比べても非常に高いことが分かります。

原典

前記情報の原典を確認する。

どちらも上記の記事内で、犯罪白書を原典としていることが明記されている。ここでは、最新年度、令和5年度の犯罪白書を確認することにした。

https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00127.html

令和2年以降の犯罪白書は、PDFで提供されている。上記の中から「全体版【PDF:15.1MB】」のリンクにより、PDFファイルを入手する。

このPDFファイルのp.178に、前節に類する統計情報が載っている。

4-1-3-1図 交通事件 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比

過失運転致死傷等(令和4年)(283,003人)

公判請求 1.4%

略式命令請求 11.7%

不起訴 84.2%

家庭裁判所送致 2.7%

前節よりやや低いものの、80%台中盤の不起訴率が記されていることが分かる。

なお、同年の危険運転致死傷は490件。過失運転致死傷+危険運転致死傷を人身事故とみると、危険運転致死傷は人身事故の0.17%ほどに過ぎない。人身事故全体の傾向を見るうえでは、過失運転致死傷等の統計情報だけを見ればよいだろう。

過失運転致死傷の起訴判断

起訴判断の基準

過失運転致死傷罪の起訴判断はどのように決まるか。それを窺い知ることのできる書籍に『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』がある。この書籍では、第一東京弁護士会の『量刑調査報告集』3・4・5(平成17年4月~平成28年9月)を用いて、量刑傾向の分析結果が記されている。

過失運転致死傷の量刑は、被害程度と併合罪の有無が大きなファクターを占める。量刑だけでなく起訴判断も、この要素が大きい。

被害程度は、致傷であれば加療期間、致死であれば被害人数を意味する。

併合罪の有無は、おおよそ以下①②③の有無ということになる。

① 運転開始時に犯罪が成立するもの

無免許運転、酒気帯び運転、車検切れなど

② 事故後の行為によって犯罪が成立するもの

轢き逃げ、呼気検査拒否など

③ 事故と直接因果関係のない、別の道交法違反

事故後の逃走中の信号無視など

併合罪は、以下の書籍で解説されている。

(当方注、刑法211条2項)

第211条2項(現在削除)・自動車運転死傷行為処罰法第5条(過失運転致死傷罪)

……。交通事犯において、それぞれの罪に該当する行為が、時間的、場所的にも全面的に重なり合う場合の両罪は観念的競合であるが、片方の罪に該当する行為が時間的継続性と場所的移動を伴うものであるのに対して、もう片方の罪が運転継続中の一時点一場所における行為を問題とする場合には両者は社会的見解上別個の行為と評価され併合罪とされている(刑45条、54条1項前段の解説参照)。

罪のもととなる行為の重なり合いの有無で、観念的競合か併合罪かが決まる。その点を踏まえたうえで、下図を見れば想像つくと思う。

過失運転致死傷と、時間的かつ場所的に重なり合う信号看過や速度超過は観念的競合となる。このような道交法違反を除き、他の罪があれば併合罪ありとなる。

速度超過は重なり合いが事故よりも広いように思えるところ、書籍を見る限り、過失運転致死傷とは観念的競合と扱われている。そのため、速度超過だけでは併合罪ありとはならない。

なお、①運転開始時に犯罪が成立するものには、以下の例示が当てはまる。

前記判決の立場に立てば、時間的継続と場所的移動とを伴うところの無免許運転、酒酔運転、過労運転、整備不良車両の運転、乗車・積載違反、牽引違反、運行記録計不備違反、仮免許運転違反、免許証不携帯、自動車損害賠償保障法違反等の相互の関係は、すべて観念的に競合することとなり、右に列挙した犯罪と他方が運転継続中における一時点、一場所(一時的・局所的)における犯罪であるときは、その両罪は併合罪ということになる。

これらを踏まえると、大多数の事故では併合罪なしになると思う。無免許、酒気帯び、自賠責無保険などはない。轢き逃げもない。事故前に他の場所で道交法違反が発覚していない。この推測は外していないと思う。

被害程度と併合罪の有無で分類し、起訴の度合いという観点で書籍を読んでいくと、以下の傾向にあると書籍は分析しているように思う。

過失運転致傷(p.189)

加療1月未満

原則は罰金刑または起訴猶予処分

加療1月~2月

通常の過失なら罰金刑または起訴猶予処分

重大な過失に限り公判請求

加療3月~

原則公判請求

加療6月~

ほぼ公判請求

過失運転致傷と道交法違反の併合罪(p.208~209)

加療1週間未満

過失運転致傷では処理せず、道交法違反のみで処理

加療1週間~

原則公判請求

過失運転致死(p.207)

原則公判請求

罰金刑と起訴猶予

略式起訴の罰金刑となるのは、公判請求でないものに限られる。前節を見ると多くは、過失運転致傷、加療3月未満に限られるように思う。

この観点では、書籍は以下のように掘り下げている。

過失運転致傷

加療1月未満(p.190~191)

赤信号看過以外の通常の過失は、起訴猶予処分が多い

赤信号看過は、罰金刑も多い

加療1月

事例数が少なく、明言されていない

加療2月

原則、罰金刑(p.194)

加療1月未満の過失運転致傷について、罰金刑と起訴猶予の多寡を、以下のように分析している。

イ「通常の過失」の加療期間1月未満の事案について

……

表2の加療期間1月未満の箇所で目に付くのが赤信号看過の事案の多さである。

……

このように、赤信号看過の事案と通常の過失の事案との割合は、傷害の程度にかかわらず、赤信号看過の事案は概ね20%程度、通常の過失の事案は概ね60%程度で、通常の過失の事案は、赤信号看過の事案の約3倍程度発生していると考えられる。

表2では加療期間が1月未満の事案は14件しかないが、偶々、赤信号看過が11件発生し、通常の過失の事案が2件(番号7、9)しか発生しなかったとは考え難く、赤信号看過の事案が11件あれば、通常の過失の事案は3倍の30件程度は発生したと考えられる。にもかかわらず、通常の過失で罰金刑の事案が僅か2件ということは、それ以外の28件程度の事案は、罰金刑になっていない、すなわち、起訴猶予処分となったと考えられる。

この分析から考えると、赤信号看過を伴わない通常の過失では、9割近くは罰金刑にすらならず起訴猶予となっているように思う。

例外的なケース

前節のものは原則的なもの。レアケースは当然ながらある。

過失運転傷害で加療1週間未満であっても、事故と関係ない場所で重大な道交法違反が複数あるなど、交通法規に対する遵法精神の欠如が目立つ場合は、公判請求される場合もある。過失運転致死であっても、被害者側に重大な過失がある場合などは、罰金刑に留まり公判請求されない場合もある。

しかし、統計や全体傾向に影響を与えるほどのものではないと思う。

判断の理由

このような起訴判断は、加害者に甘いと言えるかもしれない。このような起訴判断となっている理由を伺い知ることのできる書籍記述がある。

(当方注、刑法211条2項)

第211条2項(現在削除)・自動車運転死傷行為処罰法第5条(過失運転致死傷罪)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

……

ただし書は、軽微な致傷について刑の裁量的免除を規定したものである(本罪に先んじ平成13〔2001〕年に業務上過失致死傷罪の規定の中に新設)。自動車の普及により多くの国民が本罪を犯しかねない状況にあることを考慮し、「一億総前科」の弊害を回避する狙いがある。悪質重大な交通事犯には重く、軽微な交通事犯には軽く対処するという趣旨が立法化されたものである。

交通事故の重傷度統計

前節の情報を踏まえたうえで、加療期間の統計情報を確認してみる。

ここには、警察庁の交通事故統計を使用することができる。

ここからダウンロードできる「令和4年中の交通事故の発生状況 」PDFを参照してみる。p.1の表1-1に、交通事故の重傷度統計がある。

交通事故件数=死亡事故件数+重傷事故件数+軽傷事故件数となっている。表の注釈を見ると、物損事故が含まれているようには見えない。ここでの交通事故は、人身事故のみを指しているように見える。

年間の人身事故、全300,839件のうち、軽傷事故件数が273,490件となっている。表の注釈に、軽傷とは加療1か月未満を指すことが記されている。

273,490÷300,839≒90.9%

人身事故の90.9%は、加療1か月未満の軽傷事故ということが分かる。

まとめ

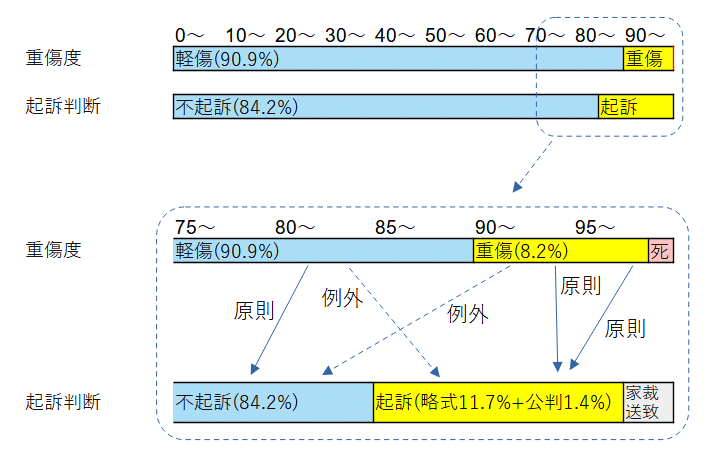

ここまでの情報を要約する。

人身事故の90.9%は、加療1か月未満の軽傷事故(統計)

人身事故の99%以上は、過失運転致傷(統計)

過失運転致傷の大半は、道交法違反との併合罪はない(推測)

道交法違反との併合罪がない過失運転致傷で軽傷事故のものは、原則不起訴、赤信号看過を伴う事故でも罰金刑に留まる(書籍著者分析)

これらを合わせると、以下のように言えそうだ。

人身事故の多くは、加療1か月未満の軽傷事故ゆえに不起訴となっている。加療1か月未満の軽傷事故が全件不起訴であれば、不起訴率90.9%となることだろう。しかし、軽傷事故ながら略式起訴あるいは公判請求されるものがある。それによって不起訴率は84.2%まで下がる。

軽傷事故ながら起訴となるものには以下がある。

赤信号看過を伴う事故の場合。

赤信号看過を伴う事故では、併合罪がなくとも、略式起訴で罰金刑となることが多い。

道交法違反との併合罪と扱われるもの。

具体的には、事故の際に以下のような違反が行われているもの。

無免許運転、酒酔運転、過労運転、整備不良車両の運転、乗車・積載違反、牽引違反、運行記録計不備違反、仮免許運転違反、免許証不携帯、自動車損害賠償保障法違反等(『19訂版執務資料道路交通法解説』p.653抜粋)

そして、危険運転致死傷罪と扱われるもの。

人身事故の0.17%のうちのさらに一部であり、統計上はかなり少ない。

これら3種のうちでは、赤信号看過が多いように思う。残り2つがそうそう多発しているとは思わない。

逆に、重傷事故ながら不起訴となるものもある。併合罪のない過失運転致傷で加療1月のものには、起訴猶予処分に留まるものもあるようだ。これは重傷事故ながら不起訴となる。加療2月は原則罰金刑と考えると、重傷事故で不起訴となるのは加療1月に限る。この部分を読み解く情報はないものの、全体傾向に影響を与えるような件数はないものと思う。

最後に

弁護士事務所の説明には、死傷程度の扱いが起訴不起訴の判断に強く影響することが示されていない。そこを示さずに過失運転致死傷の8割以上が不起訴と解説されている。加療期間が3か月以上となるような重傷事故、後遺症を伴う事故、死亡事故、こういった事故も不起訴となることが多いという誤解を与えかねない。

そして、こういった事故でも多くが不起訴になると解説するようなYoutube解説も見る。それが誤解によるものか、煽っているものかは分からない。しかしそれに感化されて、多くが不起訴になると誤解しているYoutubeコメントも見る。そういうわけではない。これらは原則、公判請求される。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?