日本百名山㏌よっちゃん63∼66座目

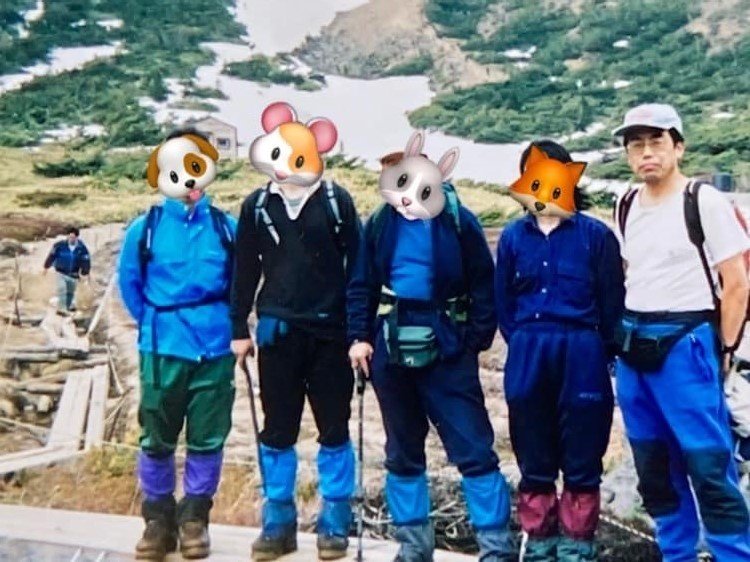

No700吾妻山・那須岳・男体山・奥白根山 平成12年5月2∼7日 5名

遂にこの日が来た。投稿記事にする内容がないのです。唯一写真は数枚ありましたが、残っているのは見出しの山名と日、メンバー名だけです。

日程は多分こうでしょう。

2日佐世保出発

3日吾妻山

4日那須岳

5日男体山

6日奥白根山

ブログ連続投稿に拘っており、この山行もまとめてみました。

63座目吾妻山

新潮文庫 日本百名山 深田久弥著 20吾妻山(2024米)の冒頭に「一口に吾妻山と呼んでも、これほど茫漠としてつかみどころのない山もあるまい。福島と山形の両県にまたがる大きな山群で、人はよく吾妻山に行ってきたというが、それは大ていこの山群のほんの一部に過ぎない。この山群には一頭地を抜いた代表的な峰がない。それでいて、東北では貴重な千九百米以上の高さを持つ峰が、十座近くも群がっている。しかもそれらの峰がいずれもずんぐりした形で、顕著な目じるしがないので、遠くからこの山群を望んで、どれがどの峰かにわかに識別しがたいほどである。そんななかで吾妻小富士が名の通り一つのまとまりを見せているが、千七百米しかなく、形も小規模なので、これをもって吾妻山の代表とするわけにはいかない。東吾妻、中吾妻、西吾妻という名称の使いわけも、この山群の地形を分明にするものでない。それらと同資格の一切経山、東大てん(漢字ですが変換できず)、西大てんなどが、他に譲らず頑張っている。・・・」と記しています。

多分、浄土平まで車であがり、一切経山に登り下りは鎌沼に廻っていると思います。

64座目那須岳

5年前の夏、東北の山旅で一度目指しましたが大雨で転進を余儀なくされ山です。

新潮文庫 日本百名山 深田久弥著 24那須岳(1917米)の冒頭に「那須の歴史や伝説を書き出したら、この短い文章には入りきらぬだろう。それほど古くから広く知られた地名である。もちろんそれは那須野の方だが、その広々した量を除外して那須岳は考えられない。那須岳はその裾野によって生きている。

おそらく那須という名前を知らぬ人はないだろう。それはいろんな話や文章から私たちの耳に入っている。日本には火山が多いが、関東から奥羽宇を縦断して北海道・樺太へ走る火山脈に、那須の名が冠せられているのをもっても、これが代表的な火山であることが察しれれる。・・・」と記しています。

山頂の写真のみです。ロープウェイを利用しピストンであっと言う間に登ったのでしょう。もったいない時間だった気がします。

65座目男体山

この山も一年前に大雨で諦めた山です。

山と渓谷社ガイドグックのは「今から1200年前、勝道上人によって開かれた古い信仰の山で、別名を二荒山ともいう。日光市街や中禅寺湖畔から眺める円錐形の姿は、ひときわ目を引く。山好きの人なら一度は登ってみたいと登高欲をそそられる山容だ。頂上には二荒山神社奥社があり、大岩には太刀が立っている。中禅寺湖や戦場ガ原も一望できる。・・・」と紹介しています。

写真も見つかりません。北側、志津の方から登ったような気がしますが、はっきりしません。

66座目奥白根山

新潮文庫 日本百名山 深田久弥著 37奥白根山(2578米)の冒頭に「この山について一番詳しく書かれた一番古い本は、植田猛譜(糸偏です)の『日光山志』第四巻(天保7年刊)であって、その記事では、外輪山の一峰を前白根山、その西の本峰を奥白根山と読んでいる。普通日光白根山と読んでいるのは草津の白根山と区別するためである。日光群山の最高峰であり、男体山の奥院とも言われる。

奥日光に遊ぶ人は、すぐ前にある大きい男体山や太郎山に眼を奪われて、奥白根山に注目する人は極めて少ない。中禅寺湖畔から戦場ヶ原の一端に立つと、原を距てて左手に連なる前山の上に、奥白根山の先端が僅かに見えるが、進むに従って姿を消し、湯元では全く見えない。だから日光白根山と言っても、誰の眼にも親しい山ではない。

この山をよく眺めるには、男体山や皇海山、あるいは武尊山や燧岳、それら東西南北の山々から望んだ時、真に日光群山の盟主にふさわしい威厳と重厚をそなえた山容が得られる。かつて平ケ岳の頂上から眺めて、連山を抜いて一きわ高く豪然とそびえている。その立派な姿に驚いたことがある。上信越国境では最高の峰である。浅間よりも高い。・・・」と記しています。

菅沼から登ったのは間違いありません。頂上手前のルンゼの登りは少し緊張したことや、弥陀が池への下りは尻制動で雪山を堪能した記憶が残っています。

深みのある内容は書けませんでした。山日記、記述次第で当時が蘇ることも多々ありますが、この山行は厳しかった。

当時、平成12年は日蘭交流400年周年事業の展開や平成14年佐世保市制百周年記念事業の準備等で大変忙しい時期でした。良く山に行けたなとも思いますが、少しでもメモを残していればと残念です。

読んでいただきありがとうございます。

次回は67座目北岳、68座目間ノ岳を投稿予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?