救いへの自制(Iコリント9:24以下)

救いへの自制

24あなたがたは知らないのですか。競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなたがたも賞を得るように走りなさい。25競技をする人は皆、すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、わたしたちは、朽ちない冠を得るために節制するのです。26だから、わたしとしては、やみくもに走ったりしないし、空を打つような拳闘もしません。27むしろ、自分の体を打ちたたいて服従させます。それは、他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。

(コリントの信徒への手紙 一 9章24─27節)

この箇所のキーワードは「節制」です。

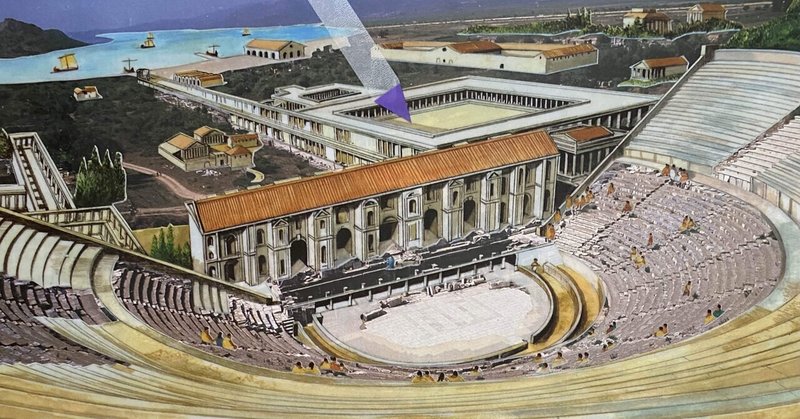

パウロは爛熟した文明都市コリントにあって、誰もが知る競技会の様子を描いています。

アスリート(競技者)たちは勝利の栄冠を得るために、自らの体力を鍛え、技を磨き、体調を整え、精神をとぎすまし、集中力を高めて試合に臨みます。それは時には求道的で「ストイック」な生き様を呈しています。

「ストイック」とはもともとギリシア哲学の一派のストア派をさし、

「世界は普遍的ロゴスによって合目的的に支配されているとする自然学説に基づき実践知を説」き、

「情念に乱されない不動心(アパティア)、内なる理性に従う生活を理想として、

禁欲的、克己的な生き方を目指し」、ていました(『マイペディア百科事典』、『岩波キリスト教辞典』など参照)。

彼らにとって、衝動的なパトス(情欲)は避けるものでした。

禁欲を尊び、きわめてまじめな生き方を志し、初期キリスト教界や新約聖書の著者たちにも、多大な影響を与えたとされています。

たとえば、上述の聖句にある「節制」つまり、εγκρατεια(エグクラテイア)もその一つです。

この語源は、力を外に暴発させるのではなく、「内にしっかりと力があること」を表しているそうで、

訳すとすれば「自制」がふさわしいでしょう。

そしてそれは、ソクラテス以来、ギリシア・ヘレニズム文化圏における基本的な徳目の一つでした。

しかし、この εγκρατεια(エグクラテイア)は新約聖書では七回しか使われていません。

言葉の意味としては、確かにストア的なギリシア・ヘレニズム的な徳の概念ですが、パウロがこの言葉を使う真意は果たしてそれと同じでしょうか。

ストア的な生き方は、様々なパトスに左右されない「アパティア(不動心)」を理想とするものでした。

しかし、それは自分自身のための克己です。

自分の救いのための禁欲、それは自分の功績となり、唯我独尊にならないともかぎりません。

それはパウロの生き方とは決定的に異なるものだと思うのです。

では先の聖句を読んでみましょう。

パウロの書簡は「ローマの信徒への手紙」をのぞいて、いずれも、彼が育てたエクレシア(教会)に起きた非常に切迫した問題の解決を目指し、切々と説得を試み、叱責したり励ましたりしています。

この手紙の受取人でもあるコリント教会は、非常に多岐にわたる問題が発生し、混乱に次ぐ混乱で分裂と崩壊の危機に瀕していました。

中でも、パウロの説く福音の自由を曲解し、「霊の人」と自称し、自分たちは奥義を究めた「完全な者」と自称して、知識(グノーシス)を誇り、あらゆることから自由であると確信し、「すべてのことは許されている(Ⅰコリ6・12)」と豪語した人たちがいたようです。

彼らは、「食物は腹のため、腹は食物のため」と言って、神殿に備えた食物も臆することなく食べて、信仰の弱い者たちを躓かせたり、また、

「体はポルネイア(性的放縦、不倫のセックス)のため(Ⅰコリ6・13)」と言い放ち、

躊躇なく性的放縦に身を委ねては平然としていました(Ⅰコリ5・1以下など)。

これらに対して、パウロは、自分に与えられた自由とは、彼らのような「権利主張の自由」ではなく、宣教と奉仕のための「権利放棄の自由」だと松永晋一氏は述べています(『からだの救い』新教出版社刊)。

パウロは、他者への配慮に欠け、利己的で自信満々な彼らに対して、「節制」と訓練による奉仕への「自由」を主張しました。

また、それは、傲慢で確信に充ち満ちていた論敵に比べて、パウロ自ら「失格者」になるかもしれないという謙虚な畏れすら表明するほど厳しく自分を律していました。

パウロの自由は、「他者を躓かせる自由とならないように、また他から何かをうばう自由ではなく、さらに自分のために他を仕えさせる自由でもなく、与える自由となり、仕える自由とな」るものであったと松永氏は説明しています(同上83ページ)。

ところで、アスリートたちはいったい何と闘っているのでしょうか。

もちろん、まずは他のアスリートたちでしょう。

抜きんでたいという競争心、闘争心がなければアスリートにはなれません。

しかし、その闘いは、当然、自分自身との闘いともなります。技術的、精神的な壁にぶつかり「もうだめだ」と諦めてしまう自分の弱さとの闘いです。

早く楽になって、自分の好きなことを思いっきりやりたい、遊びたいという誘惑とも闘わざるをえないでしょう。

では、彼らはいったい何のために克己し鍛錬に励むのでしょう。

それは、パウロの言うように「賞を得るため」つまり栄冠を得るためです。

特に当時の競技が、勝てば莫大な報償が与えられたようです。

また、奴隷のアスリートであれば、うまくすれば解放され自由人になることもありましたが、負けるとそのまま死を意味するような過酷な場合もあっただけに、彼らの必死さは容易に想像できましょう。

また、自分の名誉や自尊心、それに達成感、満足感を得ようとしたこともあったでしょう。

たとえ、勝利の栄冠を得ることができなくとも、能力の限界まで努力したという満足感が、アスリートを満たしてくれます。

克己できなかった時の悔しさも、モチベーションになっていたのかも知れません。

それは今日のアスリートたちも同じではないでしょうか。

「自分の体を打ちたたいて」、修練に打ち込む姿は人の心を打ちます。

訓練の厳しさを乗り越え、彼が栄冠を手にする時、万雷の賞賛の声に包まれます。

パウロはそうしたアスリートたちの「自制」の修練に注目しているのです。

若いときの教育の一環として、「自制」は重要な要素です。

「自分を打ちたたいて」とパウロが言う克己は、聖書に限らず普遍的な真理の一つでもあります。

若者を諭すのを控えてはならない。

鞭打っても、死ぬことはない。

鞭打てば、彼の魂をから救うことになる。

(箴言23章13節)

教育の現場でこの厳しさがないと、歯止めのきかない「自由」のはき違えと、果てしない自己主張により若者たちは暴走し、破滅に陥らせてしまうこともありましょう。

もちろん今日「鞭打つ」(体罰)は許されませんが、「彼の魂を陰府から救う」ために、厳しい処分が適切な場合があることを否定しません。生徒は、爆発しそうな己の感情を抑え、先生や先輩たちの声に耳を傾けるという「自制」が求められます。

そこで若者は、己の主張にとらわれず、真摯に人生の先輩に耳を傾ける中で、得難い人生の真理を体得していくことでしょう。

また、押さえがたい欲望や衝迫との闘いとして、人知れず「自制」を強いられ苦悶する若者もいます。

青少年期には「何々をしてはいけない」という多くの禁止事項とぶつかります。

その中で衝動をコントロールすることを学ぶと共に、自分の思うままにならない現実を通して、自分を超えた存在を感じ、またその現実を受け容れる精神を学びます。

また、欲望のままに突っ走れば、どれだけ自分や周囲の人たちを傷つけることになるかを体得する機会でもあります。

そうならないためにも、「自制」が求められます。

特に青年期のリピドー(性衝動)は、押さえがたい苦悶でしょう。

中世の修道僧たちは人里離れた洞窟にこもり、中には性欲を押さえるために自分の性器を切除までして難行苦行し、リピドーと闘いました。もちろん、それが正しいやり方だと言えませんが、自分の欲望のままに人生を弄ぶことは、自分のみならず他者も傷つけてしまいます。青年期の教育の現場では、自分の欲望や衝動との闘いが「自制」の主題となるのはまちがいありません。

ところで、たしかに中世の修道僧たちが示す克己の修行、厳しさの追求には頭が下がりますが、果たしてそれが、パウロのいう「自分を打ち叩いて」の意味することでしょうか。

主イエスの断食についてのコメント(マタイ6・16-18)でも分かりますように、そうした禁欲主義は、時には独り善がりな宗教性を帯び、逆に強烈な自己主張にとらわれるという本末転倒に陥ってしまいます(マタイ6・16以下参照)。

では、パウロは、いったい何と闘っていたのでしょうか。

彼のゴール(目標)は何か、それは主イエスの福音による救いの完成ではなかったでしょうか。

だから、パウロの戦いは、それを諦めさせたり、絶望に陥れようとする勢力との断固たる戦いだったと思います。

「もうダメだ、もう私など救われない」、とか、

「お前はダメだ、お前など救われない」と,

絶望を囁くサタンに対して、

毅然として「ノー(否)」と応じ、どこまでも救いを諦めずに渇望し続けたのではないでしょうか。

それはまた、彼が福音を語り伝えた者たちと自らに、百折不撓の闘いを求められました。

それがパウロの「自制」ではなかったでしょうか。

それはストアの学徒のように、自分の栄光のためでは決してありませんでした。

パウロの「自分を打ち叩いて」とは、この救いへの克己ではないでしょうか。

対処する手段がなくどん詰まりになり、

「私はもうだめだ」と絶望の淵に落ちそうになっていても、

どこまでも諦めないという強い希望を持つことこそ、パウロの言う「自制」ではないかと思います。

中世の修道僧たちが追求した禁欲は、穢れたものに触れれば自分の救いが無くなることを恐れて、それらから逃避することでした。しかしそれは逆に、自分自身の内にある様々な欲望を、あたかも存在しないものであるかのように無視し、また臭いものに蓋をするかのようにごまかす偽善を生みました。

しかし、そうではなく、汚れて弱いありのままの自分をごまかさず受け入れ、なおかつ、そんな私でも救いだそうとされる神の救いの意志を信じ従い抜くことが、救いへの「自制」ではないでしょうか。そんな「無に等しい」私でも何とか救おうとされる神に出会ったとき、人は自ずとその愛に応ぜざるをえません。

逆に、「陰府」に落ちるというのは、神の救いのご意志を信じ切れず頑迷に拒否し、そのままに放置されることです(ローマ1・18以下)。

救いのために差し出された手を拒む人には、神とてどうしようもありません。

「彼らは、このようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でもそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認しています」。

にもかかわらず、どんな人でも、それこそ泥沼に落ちた人であっても、救いの手が差し伸べられている、というのが主イエスの福音ではないでしょうか。

福音は先の「ローマの信徒への手紙」にもあるように、確かに「峻厳」さ(ローマ11・22、協会訳)を持っています。

しかし、その「峻厳」さは、同じく神の「慈愛」に裏打ちされたものなのです。

主イエスの福音が究極的な救いでり、それへの道をいかなる状況にあっても信じ抜くのが信じる者のあり方ではないでしょうか。

裁きは、その福音の実力を疑うところにあり、それは福音を拒否したまま「放置される」というかたちで、罰せられるのです。

聖書がいう罪は「傲慢(フュブリス)」に象徴されます。

先のコリントの信徒たちは、この「傲慢」さをぷんぷんさせていたのではないでしょうか。

しかし、たとえ罪を犯し、過ちをしてしまったとしても、この「傲慢」さにとらわれず、自分たちが引き起こしたことに驚き悲しむ者は、むしろ、「神の御心に適った悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ」(コリⅡ・7・10)ているのではないでしょうか。

若者たちの指導者に求められるのは、彼らの中に傲慢不遜な思いが渦巻いているのか、それとも悔いの悲しみの中にいるのかを見抜く力でありましょう。

傲慢さを巧妙に隠す嘘を身につけた者もいます。その場合安易な赦しはむしろ福音を冒涜することとなり、まさに若者を陰府に置き去りにします。

どうぜ罪は贖われるのだからといい気になって、

罪に罪を重ねてはならない。

「主は、憐れみは豊かだから、

数多くの私の罪は赦される」と言うな。

(旧約聖書続編シラ書5章5、6節)

信頼関係を壊す裏切りや欺き、自分自身をもごまかす虚偽、そして神の福音や人の誠意すら軽くちゃかす傲慢不遜、これらこそ、もっとも注視せねばならない罪の様相です。先生や上司を欺き、己の罪すら欺いて平気でいる者こそ深い呪縛に囚われた存在であり、彼をそのままにしておくことは指導者の怠慢ではないでしょうか。

逆に、深く罪を自覚し、悔いの涙に濡れ、ひたすら救いを求めている魂を、救いのための「鞭」と称して放り出してしまうとしたら、それはパウロのいう「自制」を放棄しているのではないでしょうか。

パウロの「自制」は、主の福音をあざ笑い、否定する勢力との闘いでした。それはパウロの名誉ではなく、主イエスの神の名誉がかかった闘いでした。

福音の勝利に疑義を挟む声は、時にはパウロ自身の内からも湧き上がったことでしょう。

だから、「自分の体をうちたたいて服従させ」るとまで言っています。自分の救いのためではないのです。

主イエスの福音が、救いをもたらさない無力なものだ、というサタンの告発との闘いだったのではないでしょうか。

もし、それを認めるなら、福音を預かる使徒として、彼は自分を「失格者」であると自覚したのでしょう。彼は最後まで、その栄冠、福音の勝利を信じ、それを追い求め、与えられた賜物を出し尽くし、全力で走り抜こうとしたアスリートでした。

そして今日、若者の教育の現場でも、このパウロのアスリートの精神がもっとも求められています。

人格の完成を目指す途上にある若者は、いうまでもなく、その未熟さで様々な壁にぶつかり、また、自分を押さえきれずに暴走することもあります。

そんな場合、時には「箴言」のいう「鞭」が必要です。

しかし、それはけっして若者を突き放し、放り出すだけでは問題の解決には至りません。

むしろ、どんな若者であっても、その救いを主にあって心底信じ抜く「自制」が求められているのではないでしょうか。

「もう駄目だ、もう私は救われない存在だ」、「あいつはもう駄目だ、手に負えない」とささやく陰府への誘いを断固拒否して、主の救いを信じ抜き、いのちへの道を指し示し続ける愛が試されているのだと思うのです。

パウロはまた、同じアスリートのたとえを用いてこうも言っています。

12わたしは、既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト・イエスに捕らえられているからです。13兄弟たち、わたし自身は既に捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、14神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。

(フィリピの信徒への手紙3章12─14節)

絶望への放棄ではなく、どこまでも主にある救いという「栄冠」を「目指してひたすら走」ったパウロに、私たちも従っていこうではありませんか。

なぜなら、

「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むことを」、そして、

「その希望はわたしたちを欺くことが」ないのですから(ローマ5章3─4節より)。

(2003年4月初出、一部改訂)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?