西沙諸島(Hoàng Sa)にあった日越の共棲

西沙諸島の価値

ベトナム語でHoàng Sa(ホアンサ/黄沙)

西沙諸島。

英語で「Paracel Irands」,ベトナムでは「Hoàng Sa(ホアンサ/黄沙)」と呼ばれている。

その島々自体に価値は低く,1930年頃までは,いずれの国も実効支配することはなく,フランス(ベトナム)と中華民国が領有権を潜在的に主張していた程度で,国家間で問題・紛争が生じるほどの接触すらなかったと言っていい。

「航行の自由」の要

アメリカのバイデン政権は,令和3年2月5日,政権下で初となる「航行の自由作戦」を実行,横須賀を本拠地とする第7艦隊所属のミサイル駆逐艦「ジョン・S・マケイン」を,昭和49(1974)年1月20日以降,中華人民共和国が実効支配している「西沙諸島」付近を運航させた。

「ジョン・S・マケイン」の艦名は,2008年11月に行われた米国大統領選挙でオバマ氏と競うも敗北,2018年8月25日に亡くなった共和党ジョン・S・マケイン下院議員を由来の一つとしている。

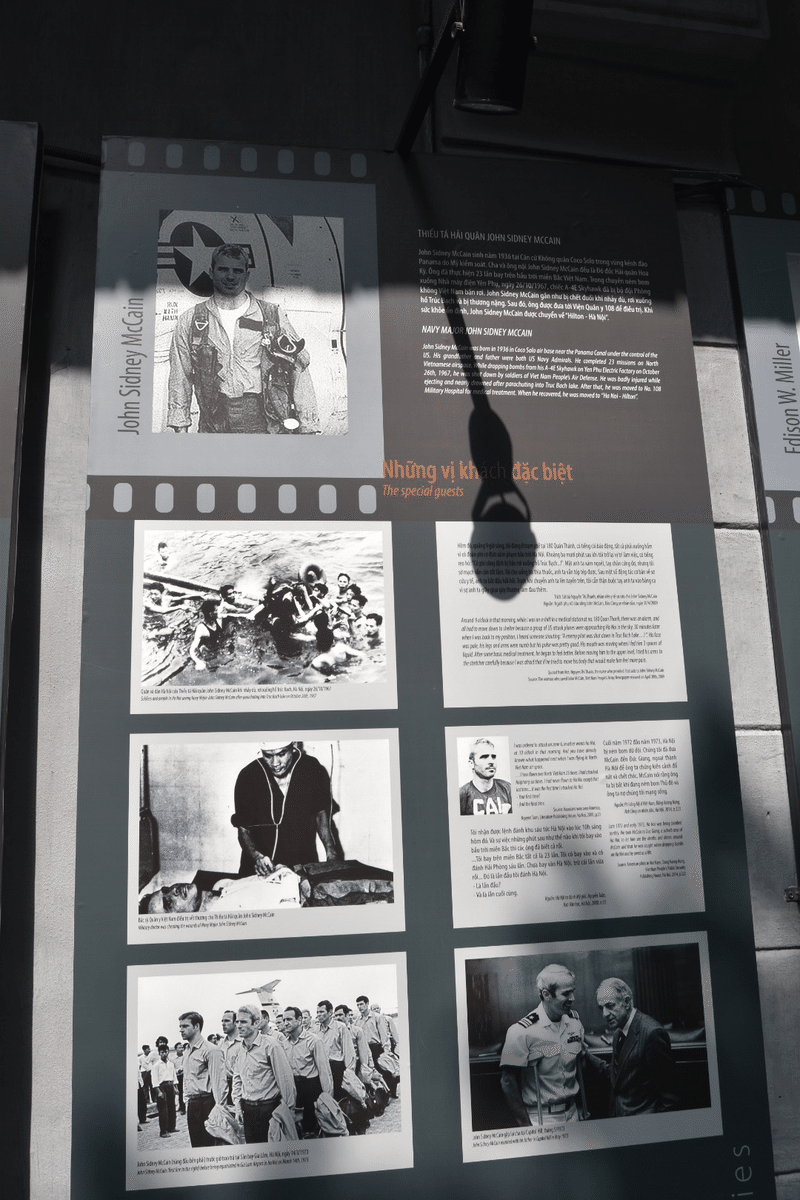

マケイン氏は,ベトナム戦争に海軍パイロットとして従軍,1967年10月26日,Aー4スカイホーク攻撃機に搭乗し,ハノイ市近郊の火力発電所へ攻撃作戦にあたるが,北ベトナム軍の地対空ミサイルで撃墜される。捕虜としてハノイのホアロー刑務所(ハノイに現存している。下写真のようにマケイン氏に関する展示がある。)に約5年収容された。

1973年1月27日,アメリカ,ベトナム民主共和国(北ベトナム),ベトナム共和国(南ベトナム)及び南ベトナム共和国臨時革命政府(いわゆるベトコン)の当時四者間でパリ和平協定が成立している。これによりアメリカにとってのベトナム戦争は終戦,ベトナムからの米軍完全撤退に伴う捕虜交換によって,マケイン氏は同年3月14日に解放された。

このような因縁がある「ジョン・S・マケイン」を冠した軍艦を西沙諸島付近に派遣したアメリカは,かつての敵とも手を結び,同諸島を実効支配し,南シナ海の航行の自由を脅かす,今そこにある敵に対峙する意思を示したのだろうか。

重要性を気づかせたのは日本

西沙諸島の領有権が「紛争」として顕在化する要因を作ったのは日本で,それは昭和12(1937)7月7日の盧溝橋事件に始まる,いわゆる支那事変である。

同年8月13日には戦火が上海に飛び火,同年9月17日には日本海軍が海南島の海口を砲撃,同年12月13日には南京を占領するなど,戦線が拡大的に南下,日本軍の脅威が,海南島や西沙諸島に近接するベトナムを植民地とし,広州湾を租借しているフランスの目前に迫ってきたからである。

その当時,日独伊三国同盟が成立した昭和15(1940)年9月27日はもちろん,ポーランド侵攻による第二次世界大戦が始まる昭和14(1939)年9月1日より前のことで,フランスも紛れもなく欧米列強の一国。アジアで膨張する日本を好まず,アメリカ及びイギリスと協調して,日本と交戦する中華民国の蒋介石を支援していた。

フランスによる領有宣言

占領の動き

そのフランスが密かに西沙諸島の占領を進めていた。

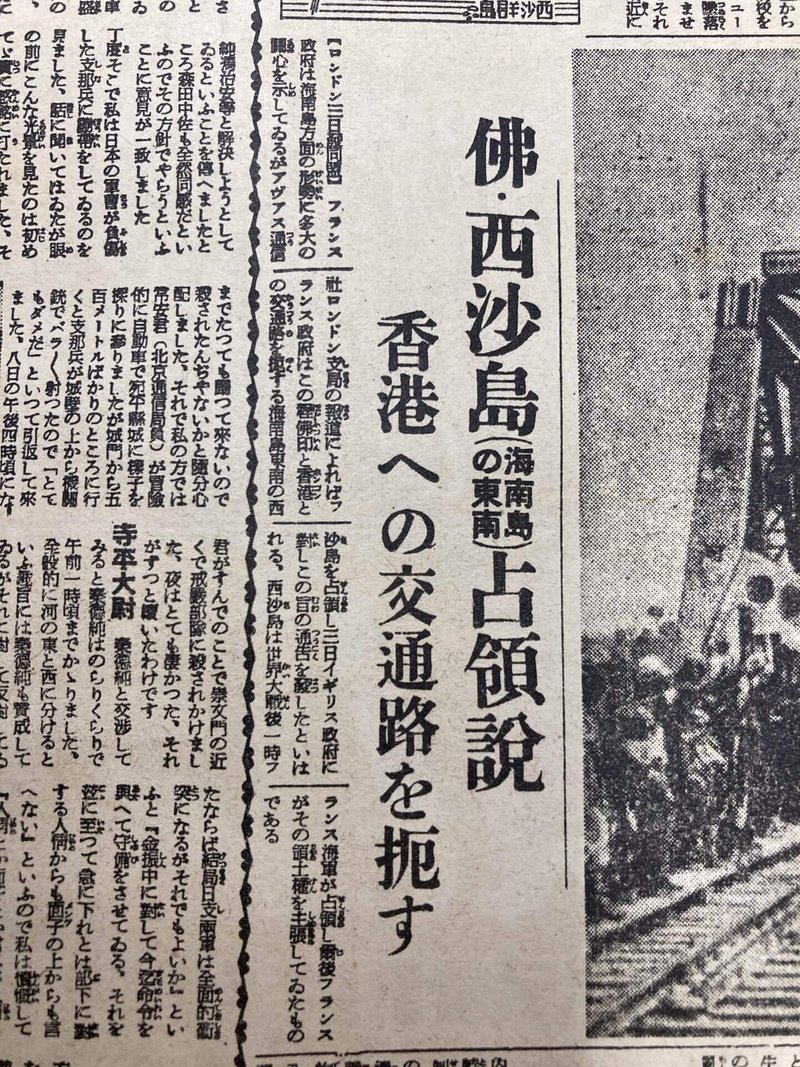

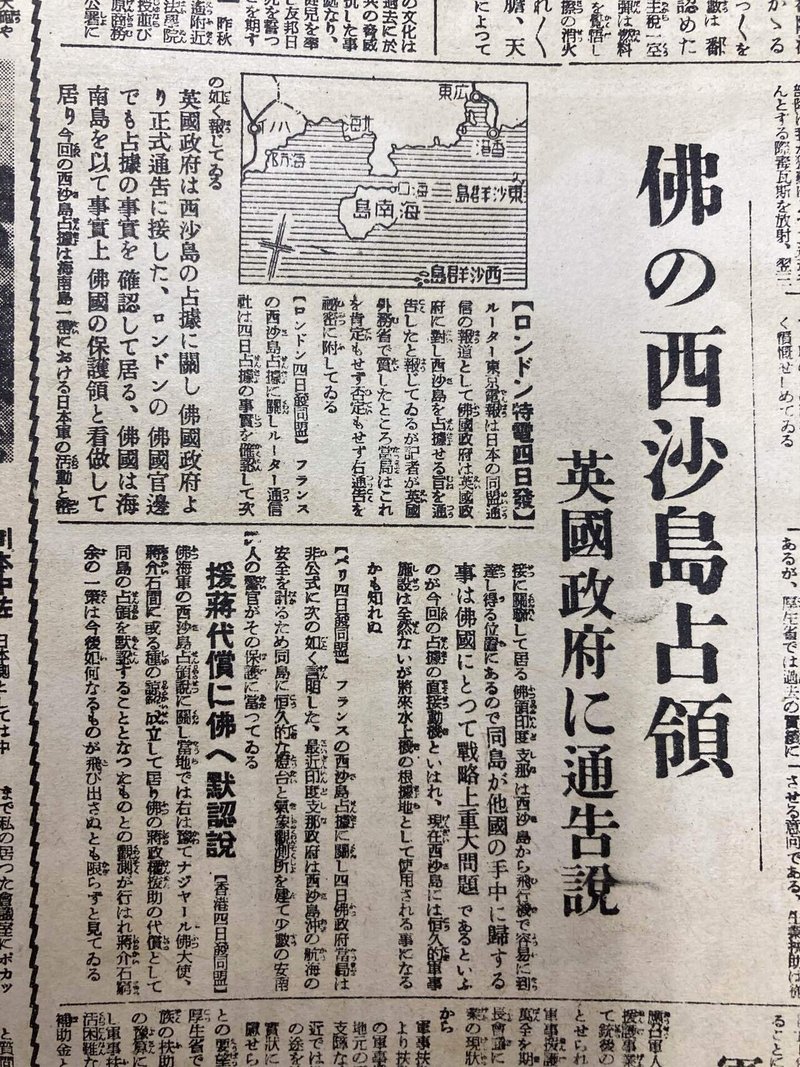

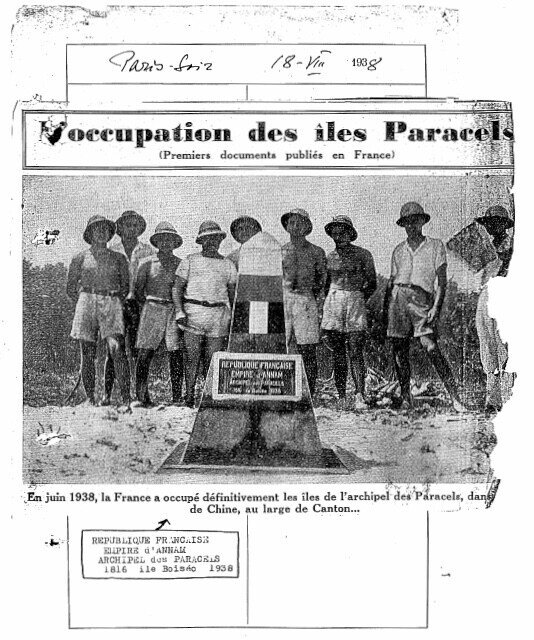

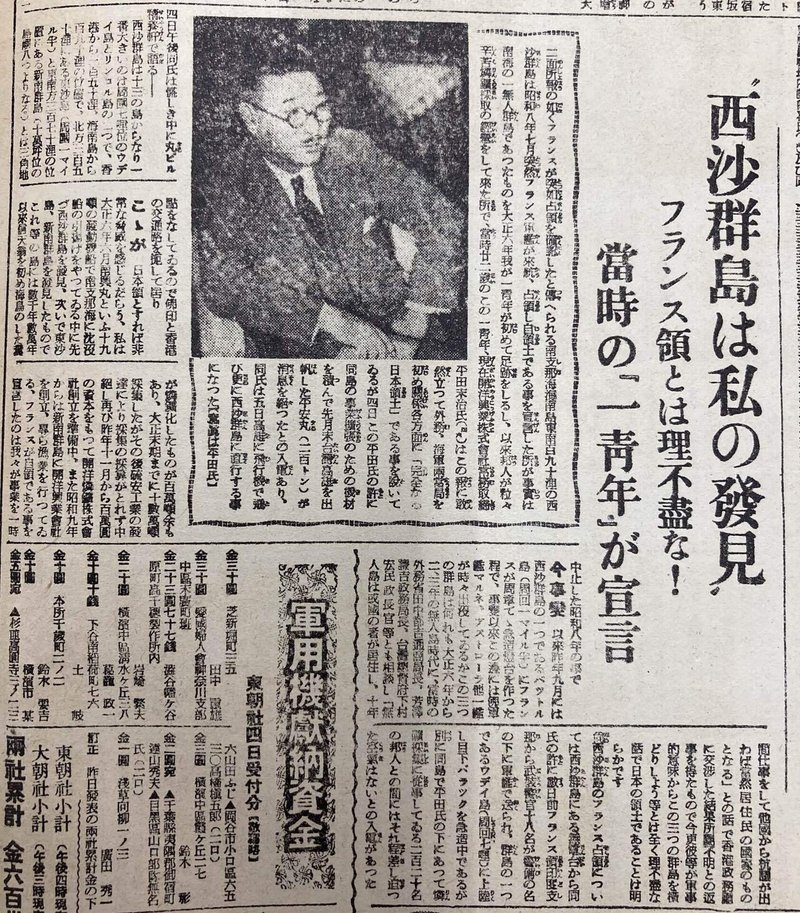

フランスによる西沙諸島占領化の動きが日本で初めて報道されたのは,昭和13(1938)年7月4日である(下掲の写真は,その一つの東京朝日新聞の記事)。

情報の出処はロンドン。

同月3日のロンドンにて,次のように報じられたことを受けての,日本での報道であった。

フランス政府はこの程仏印(ベトナム)と香港との交通路を扼する海南島東南の西沙群島を占領し3日イギリス政府に対しこの旨の通告を発した

フランスから日本への通告

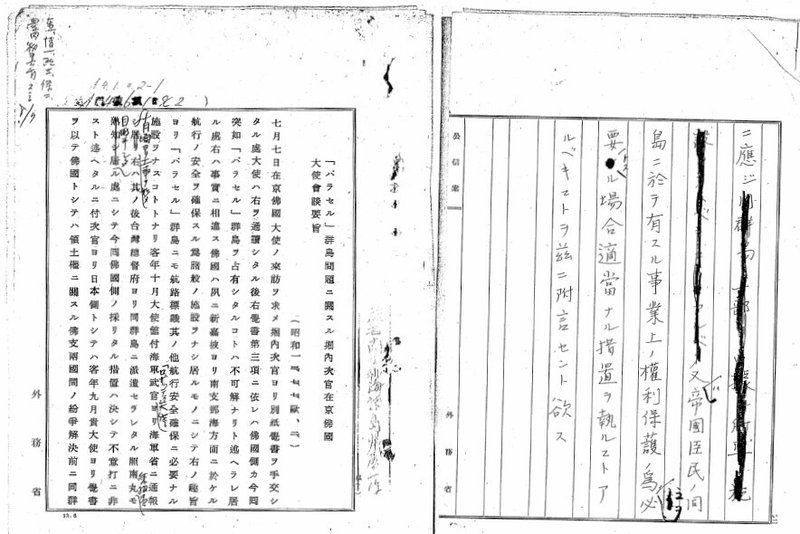

これらの先行報道に慌てたのか,昭和13(1938)年7月4日のうちに,アンリー駐日フランス大使が堀内謙介外務次官を訪問,文書ではなく口頭で通告した。

その概要は次のもの。

最近仏領印度支那政府は西沙群島に行政官を任命し10数名の安南巡警を派遣するとともに灯台,浮橋,無電台等の施設を行い仏国の同群島に対する占有を完全ならしめた

なお,書面での正式通告は,下写真の東京朝日新聞の記事のとおり,同月12日となった。

事前に把握していた日本

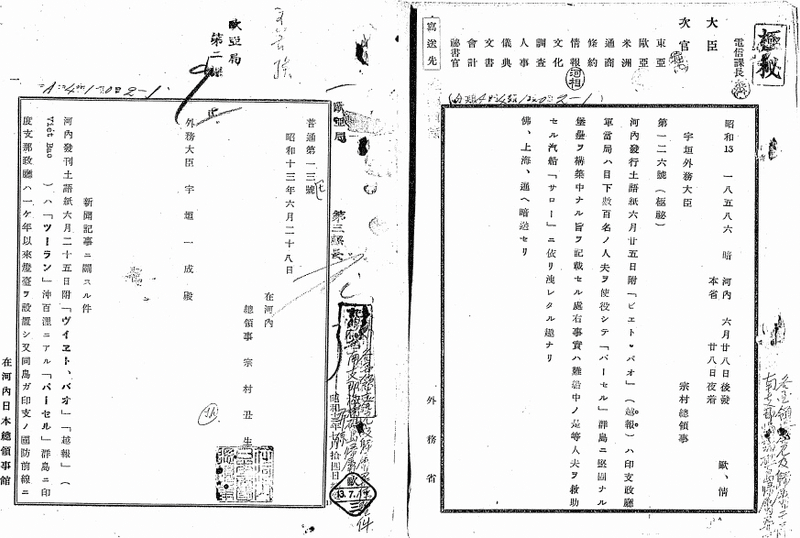

ところで新聞ではなく,日本政府はというと,このフランスの西沙群島占領化の動きについて,事前に察知していたようだ。

その証左の一つが下写真の「在ハノイ宗村丑生総領事発宇垣一成外務大臣宛て報告」である。

この報告は,ハノイで発行されている1938年6月25日付け新聞「越報(Việt Báo)」を受けたもの。ニュースソースの「越報」は,以下のように報じていたそうだ。

ツーラン(現在のダナン)沖100里にある西沙群島に仏領インドシナ政府は1年前から灯台を設置,また同島が仏領インドシナの国防前線に当たるため,数百名のベトナム人夫を使役して堅固な堡塁を構築中であったとの情報が,その使役に当ったベトナム人夫を載せた船が難破し,これを救助した汽船(サロー号)から漏れ伝わった

日本が示した「覚書」

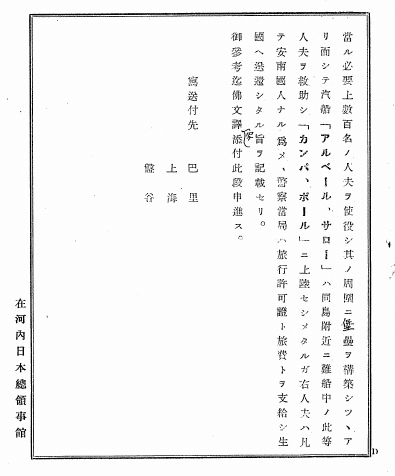

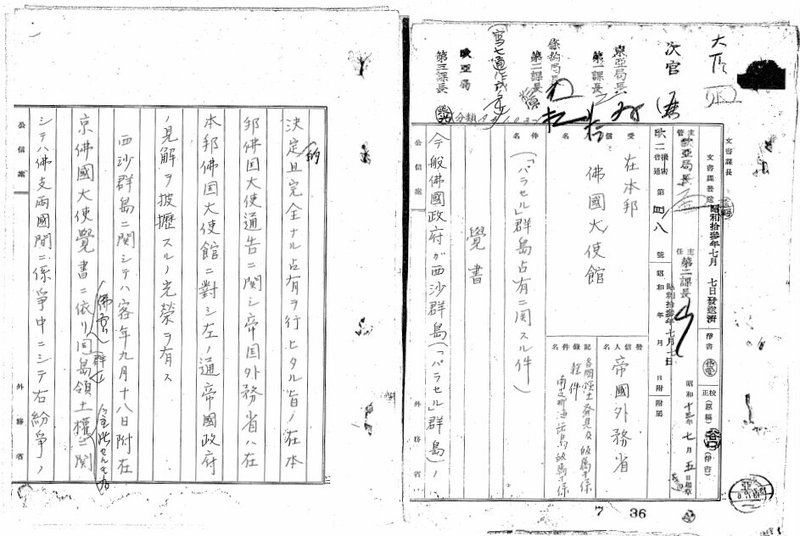

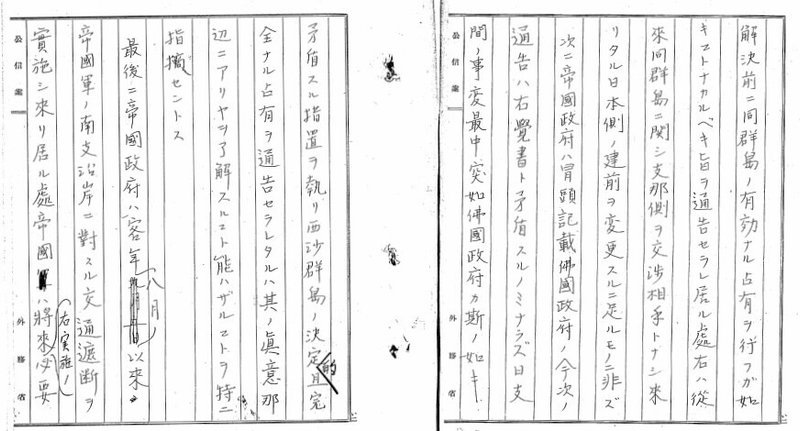

アンリー大使による昭和13(1938)7月4日の口頭での通告を受けた日本は,同月7日,「覚書」という形で回答している。

「覚書」で示した日本政府の見解は,西沙群島の領有権については,仏中間の問題であるとした上で,西沙群島において日本人ないし日本企業が行っている事業上の権利保護のために必要と判断する場合には「適当なる措置」をとる旨を強調している。

「覚書」の日本語草案と,その交付時の堀内謙介外次官とアンリー大使との会談内容については,下記写真の外交資料が何よりも正確であることは間違いない。

日本が注視した諸国の反応

当時の日本政府は,この「覚書」の内容を含めフランスよる西沙諸島占領に対する方針の決定については,フランスやイギリス(ロンドン及び香港)における新聞報道の内容に注視していた。

この点についての実際の外交文書は後掲の「南支那海諸礁島帰属関係 第三巻」にあるが,これを集約したものが「各国新聞論調概要」である。

その集約等を行ったのは昭和12(1937)年9月24日に発足した「内閣情報部」である。内閣情報部は「内外報道に関する各廳(この外務省情報部など)の連絡調整」などを掌る機関。ちなみに,戦中にあって現代において報道の自由を弾圧したと批判されている「(内閣)情報局」の前身でもある。

「覚書」に先立つ昭和13(1938)年7月7日付け「各国新聞論調概要」によると,フランス本国では主に「西沙島は安南王国の属領」と,西沙諸島に対するフランス政府の主張を報じている。

一方,英領香港では,蒋介石がフランス(及びイギリス)から対日抗戦のための援助を得るため,西沙諸島を「安価な代償」としたのではと疑いが報じられていることが,現代平和日本から見ると新鮮な視点で,面白い。

「覚書」を受けたフランスの反応

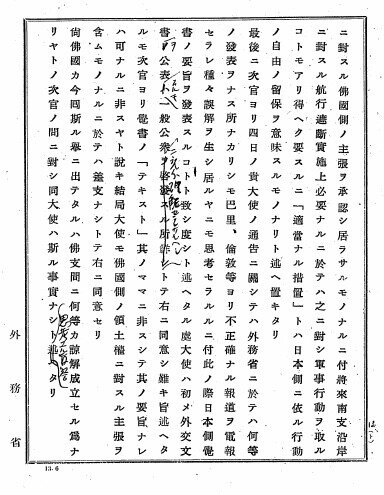

「覚書」後のフランス本国の反応を報道した新聞内容を集約・報告したもののが,下記の昭和13(1938)年7月14日付け「各国新聞論調概要」である。

フランスとしては,日本の「覚書」を穏当と捉え,日本との西沙諸島に関する問題はこれで終息したと考えた(期待した)ようだ。

他方で「一部殊にドイツの新聞がこの小問題を殊更大きく取扱い,日仏関係を害わんとしているのは遺憾である。」などと,大戦前・同盟前のドイツが,日本とフランスの関係を悪化させようとしていたとする,当時の欧州の空気が面白い。

フランスの主張と論拠

「ベトナムの領土」

西沙諸島の領有権に関するフランスの主張は,端的には「西沙島は安南王国の属領」というもの。具体的には,上掲「各国新聞論調概要」にもあるように,次のようなもの。

同(西沙)群島は一世紀前から安南王国の主権に属し,仏国はその名において行動していたのであって,これに対して支那はその権利を留保したが,西沙群島の還付を要求することは未だなく,これは日本とは全然無関係の問題である」というものである。

なお,以下に「各国新聞論調概要」の原資となる外交文書を収集した「南支那海諸礁島帰属関係 第三巻」を掲載しておきます。

フランスの立場

当時,安南王国(ベトナム)を保護国として,その権益を代弁していたのが宗主国たるフランス。

ここ西沙諸島と,南沙諸島とに対するフランスの権利主張は,それぞれ法的根拠を異にする。

南沙諸島が関係するサイゴンを中心としたベトナム南部(コーチシナ)については,1862年6月5日に仏越間で締結されたサイゴン条約等でベトナム阮王朝から割譲され,フランスの直轄領,つまりフランスの領土となっていた。

これに対し,西沙諸島が関係するダナンやフエを中心とした中部(安南/アンナン)とハノイを中心とした北部(トンキン)については,直轄領とはしなかった。1884年6月6日に仏越間で締結されたフエ条約により,同地を領するのは安南王国(ベトナム阮王朝)であることを前提に,フランスは宗主国としてこれを保護する立場についたのである。

つまり,西沙諸島については,あくまで安南王国(ベトナム阮王朝)の領土で,その領有権は安南王国の問題ではあるが,これを保護する責任があるフランスがベトナムの主張を代弁していたのである。

なお,南沙諸島に関する日仏の攻防については,下掲の拙稿をご参照。

嘉隆帝による領有の始まり

1930年代のベトナム(フランス)が「西沙島は安南王国の属領」と主張するには,歴史的な根拠がある。

ベトナムによる西沙諸島( Hoàng Sa)領有の始まりは,ベトナム阮王朝初代皇帝の嘉隆帝が,これを併合した「1816年」にあるとしている。そして第二代の明命帝(1820年〜)がその管理を強めた。

明命帝による西沙諸島( Hoàng Sa)管理の詳細は,現在,西沙諸島(Hoàng Sa)を管轄するダナン市の”黄沙”区人民委員会が開設している下記のホームページ内「明命帝の黄沙(西沙)諸島海域の管理(Triểu Minh Mệnh quản lý vùng biển đảo Hoáng Sa)」などで説明されている。

大南寔録(Đại Nam thức lục)が記す領有の根拠

下の写真は,ベトナム阮王朝の欽定史書である「大南寔録(Đại Nam thức lục)」の1枚であるが,西沙諸島( Hoàng Sa )を管理する主権者として行った一つの事例を記録している。

これによると,明命17(1836)年冬12月,イギリス商船が黄沙(西沙)諸島を通過中に座礁し沈没する事故が発生,乗員90人余りが小型の舟でベトナムの平定(Bình Định)の海岸に漂着,明命帝は,船長ら乗員に金や米を提供,住居を手配するなど手厚く保護した上で,本国へ送り返したという。

Mùa đông, tháng 12 năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), thuyền buôn Anh Cát Lợi (nước Anh) đi qua Hoàng Sa, mắc cạn, bị vỡ và đắm; hơn 90 người đi thuyền tam bản đến bờ biển Bình Định. Vua (Minh Mệnh) được tin, ban Dụ cho các quan đầu tỉnh sắp xếp nơi trú ngụ, hậu cấp tiền và gạo cho họ. Lại phái thị vệ thông ngôn đến dịch lời thăm hỏi, tuyên Chỉ ban cấp. Bọn họ đều quỳ dài, khấu đầu không thôi. Sự cảm kích biểu lộ ra lời nói và nét mặt... Ngoài ra, nhà vua còn sai thưởng cho thuyền trưởng và đầu mục, mỗi người 1 áo đoạn vũ hàng màu, 1 quần vải tây và 1 chăn vải; các người tùy tùng mỗi người 1 bộ áo quần bằng vải màu. Ban Sắc sai Nguyễn Tri Phương và Vũ Văn Giải đưa họ sang bến tàu Hạ Châu, cho về nước

ベトナム阮王朝自身による公示

前述のように昭和13年(1938)年7月4日,阮王朝を保護するフランスが日本に西沙諸島の占領を通告している。

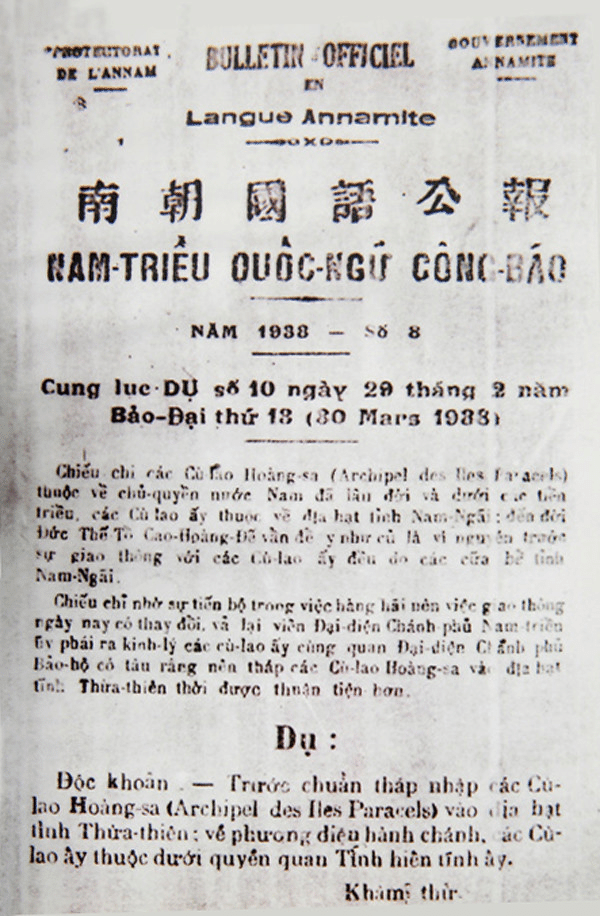

他方で,ベトナム自身でも,フランスに先立ち,明命帝の末裔である第十三代皇帝の保大帝(バオダイ)が,1938年3月20日(保大13年2月29日)付け勅諭10号をもって,西沙諸島(Hoàng Sa)についての新たな措置を公示している。

これは,西沙諸島(Hoàng Sa)について,歴代王朝の時代から長くベトナムの主権に属することを前提とした上で,行政管理の必要性から,従来のナムガイ省(tỉnh Nam Ngãi)の管轄から,フエ王宮に近いトゥアティエン省(tỉnh Thừa Thiên)の管轄とする旨を公示したものである。

Chiếu chỉ các Cù lao Hoàng Sa (Archipel des iles Paracels) thuộc về chủ quyền nước Nam đã lâu đời và dưới các tiền triều, các Cù lao ấy thuộc về địa hạt tỉnh Nam Ngãi: đến đời Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế vẫn để y như cũ là vì nguyên trước sự giao thông với các Cù lao ấy đều do các cửa bể tỉnh Nam Ngãi. Chiếu chỉ nhờ sự tiến bộ trong việc hàng hải nên việc giao thông ngày nay có thay đổi, vả lại viên Đại diện Chánh phủ bảo hộ có tâu rằng nên tháp các Cù lao Hoàng Sa vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên thời được thuận tiện hơn.

Dụ:

Độc khoản - Trước chuẩn tháp nhập các Cù lao Hoàng Sa (Archipel des iles Paracels) vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên: về phương diện hành chánh, các cù lao ấy thuộc dưới quyền tỉnh hiến tỉnh ấy.

フランスによる実効支配の程度

以上の論拠理由及び経緯のもとに,フランスは,西沙諸島を占領し,それを日本に通告するに至った。ただ,日本を必要以上に刺激しないためか,軍事施設を構築したり,軍隊を駐留させることはなかった。

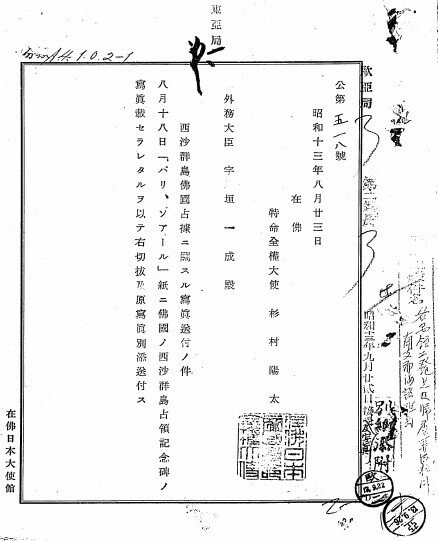

そのような意味での「占領」の際に建立された「占領記念碑」の前で,(ベトナム人は含めずに)フランス人らが行った記念撮影の写真が,昭和13(1938)年8月18日付のパリの新聞紙に「パラセル群島の占領」との題で掲載された旨が,同月23日,杉村駐仏大使から宇垣外務大臣宛に報告されている。

なお,この占領記念碑には,ベトナム阮王朝初代皇帝の嘉隆帝が西沙諸島を併合した「1816年」が刻まれている。

日本と西沙諸島

海南島の占領

昭和13(1938)年7月7日に「覚書」をアンリー大使に交付した後は,西沙諸島に関する日仏間の応酬はピタリと止まる。双方が関係悪化を望むものではなかったようだ。

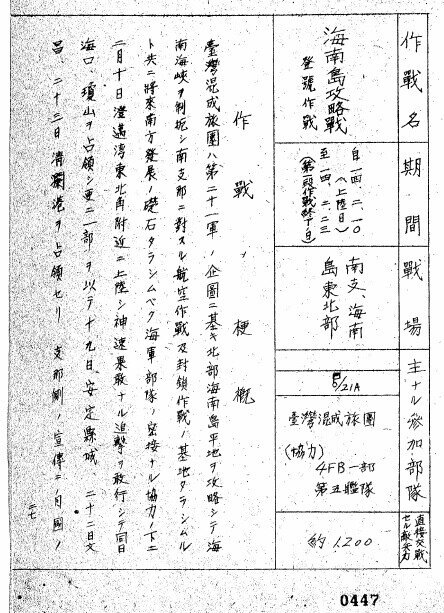

しかし,翌年2月10日,日本陸軍は,海軍の協力のもと海南島に上陸,同月23日までにほぼ占領を完了する。西沙諸島は,海南島の南約350Kmの僅かな距離,事実上,西沙諸島も軍の支配下に入った。

西沙諸島を海口領事館の管轄下へ

日本は,昭和14(1939)年5月10日付け外務省令をもって,海南島の海口に新たに開設した「中華民國海口駐在帝国領事館」をの管轄区域内に,西沙諸島を含めた。

日本が領有したのか

ここで明確ではないのが,西沙諸島に対する日本の関与度合いである。

一つの見解は,ネット情報に限らず,ある程度の文献においても(南沙諸島と同様に),日本は西沙諸島を「領有化」したというものがある。

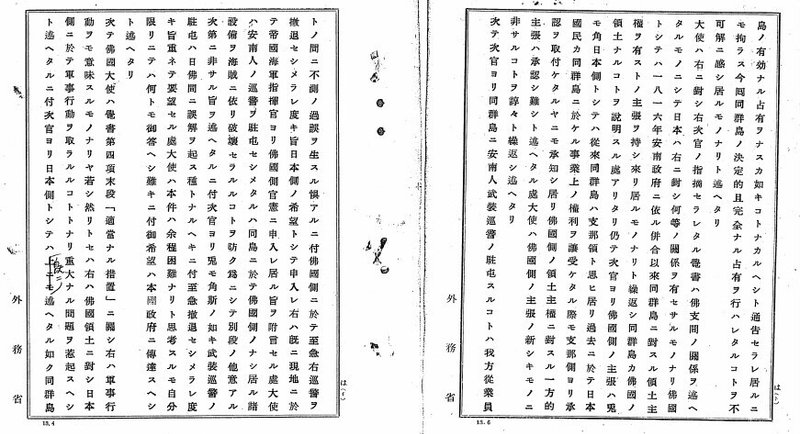

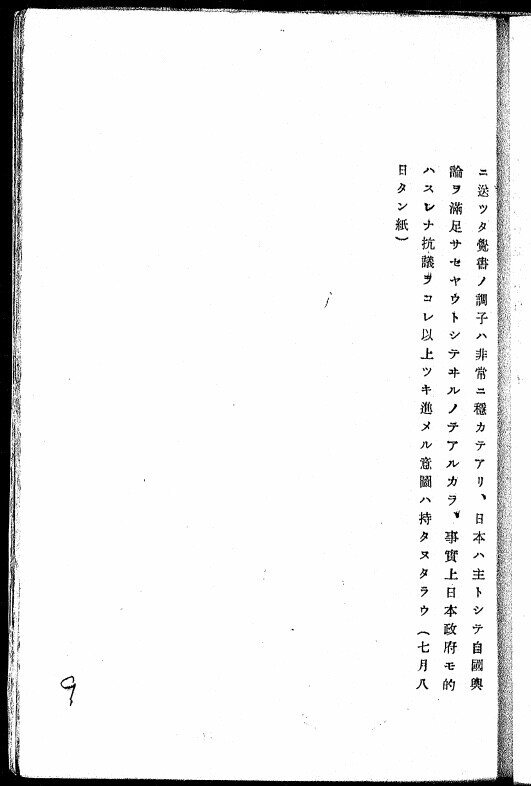

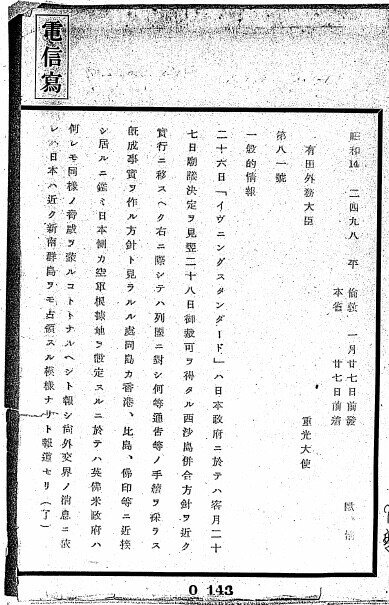

その根拠の一つとして上げられるのが,下写真の「昭和 14年 1 月 27 日付重光葵駐英大使より有田八郎外務大臣宛電信第 81号」で,これは,重光葵駐英大使がイギリス国内での報道内容を,有田八郎外務大臣に報告したもの。

これによると「日本政府においては前年昭和13(1938)年12月27日に閣議決定し翌28日に裁可を得た西沙諸島併合方針を近く実行に移す」ということになっている。

しかし,当の日本において,このような閣議や裁可が行われたのかについては,南沙諸島と異なり,資料に残っておらず,新聞での報道も官報での公示もない。実際には存在したのかもしれないが,少なくとも「併合」方針を具体化するような軍事又は行政上の措置を実行することはなかった。

要するに,西沙諸島については,領土化まではせずに,該当地が外国であることを前提にする「(中華民國海口駐在帝国)領事館」の管轄下に置いたにとどまる,と思う。

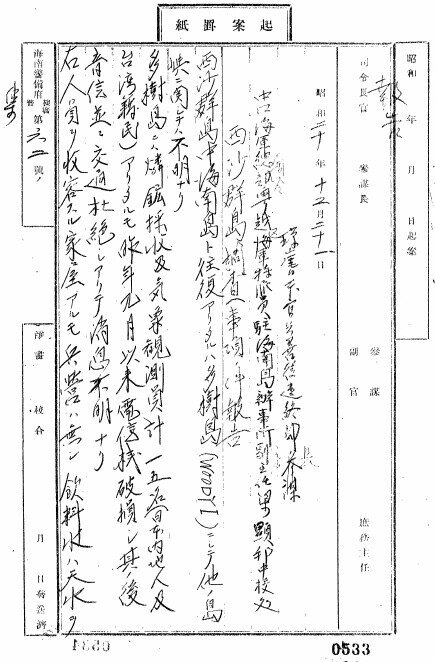

開洋燐礦株式会社作成「西沙群島の現状」

この時代の西沙諸島に対する日本の関与の実態を知る資料としては,昭和15(1940)年6月に開洋燐礦株式会社が作成した下記の「西沙群島の現状」が,何より事実を示しているのではないだろうか。

開洋燐礦株式会社は,この当時,台湾拓植株式会社が発行済株式総数の50%を保有する同社の子会社となっていた。台湾拓植株式会社は,台湾総督府が50%を出資する半官半民の会社であり,その意味で開洋燐礦株式会社も国策会社であった。

その台湾拓植株式会社東京支店が,昭和15(1940)年6月28日付で拓務省殖産局長宛て報告したものが,現地の子会社開洋燐礦株式会社が作成した「西沙群島の現状」である。

平田末治による”発見”

もともと,日本においては,大正6年(1917)6月,平田末治という人物が西沙諸島を「発見」したことになっている。

西沙諸島(南沙諸島も同様)では,海鳥の糞が太古から堆積してできた「燐(リン)鉱」が産出されたため,平田氏は西沙群島においてこれを採掘する事業を開始した。ただ,採算の問題から昭和2年に事業を停止していたようだ。

その後,昭和12(1937)7月7日に始まった支那事変を受け,平田氏は,同年11月から改めて「開洋燐礦株式会社」の設立を準備していた。

つまり,フランスが,設備の建設や安南人巡警を置くなど西沙群島の占領し,その旨を宣言をした昭和13(1838)年7月頃は,日本人は西沙群島から既に去っていて,住んでいなかった時期である。フランスがそのような間隙を突いたとも言える。

開洋燐礦株式会社の設立と国策会社化

フランスよる占領宣言の直後の昭和13(1938)8月,平田氏は,発起人の一人として開洋燐礦株式会社を設立している。

後に,平田氏は,日本軍による海南島占領後の昭和14(1939)年4月と同年12月に分けて,自身が保有する同社の株式の全てを,台湾拓植株式会社に譲渡している。その結果,前述のように,開洋燐礦株式会社は半官半民の国策会社となった。

下写真は,フランスによる西沙群島占領通告直後の昭和13年(1838)7月4日発行の東京朝日新聞の記事で,上記の経緯が簡単に報じられている。なお,この記事にもあるが,平田氏は大正の時代から絶えず「西沙諸島(南沙諸島も)は日本領」と主張しているようだ。

「西沙群島の現状」が記す領有権の帰属国

その平田氏が設立した開洋燐礦株式会社が昭和15(1940)年6月に作成した「西沙群島の現状」は,西沙群島の領有権について,「西沙群島の帰属は確然たる状態にあらず」という前提をとっている。

その上で,帰属問題の参考となるべき事項及び各国の主張として,フランス,中華民国及び日本それぞれの主張を紹介しているが,結論づけることはない。

「西沙群島の現状」が記す現状

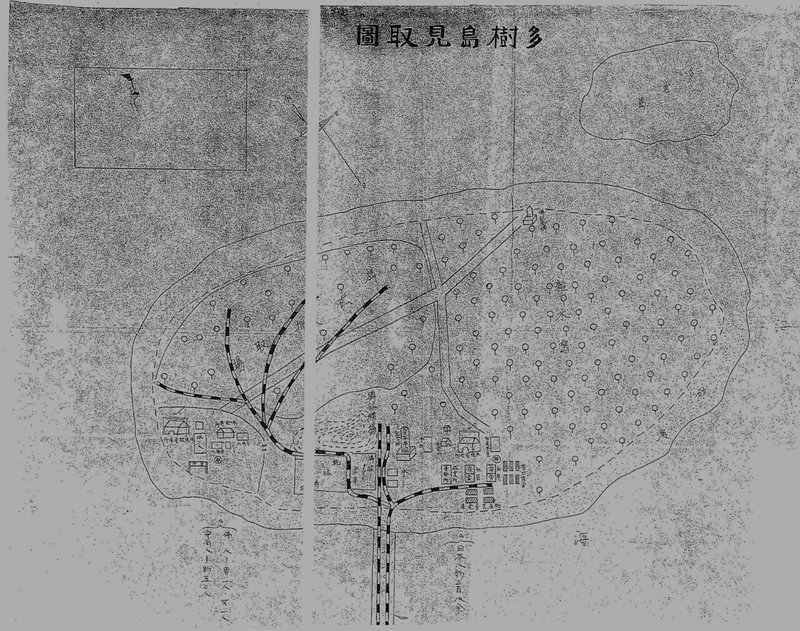

「西沙群島の現状」によると,昭和15年(1940)年6月当時,西沙群島(西沙諸島)の中で面積が最大の多樹島には,台湾出身を含む日本人が約300人が生活していたようだ。

そして,この多樹島こそが,英語でWoody Island,(現在の)ベトナムでは「Đảo Phú Lâm/フーラム(富林)島」と呼ばれている島で,前述のように,昭和13(1938)年7月にフランスが「占領」として,灯台や堡塁を設置した島である。

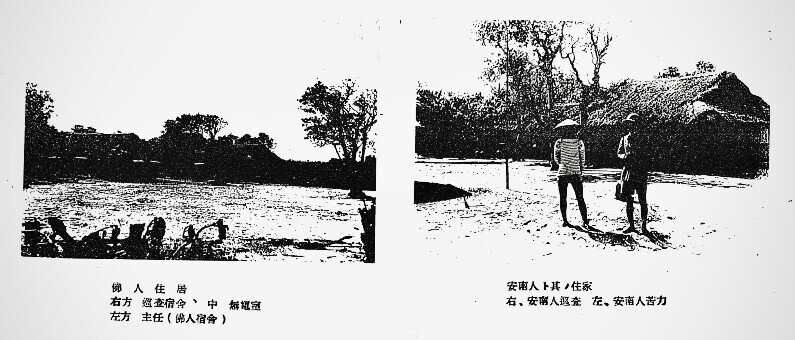

なお,このフランスについて「西沙群島の現状」は,「仏国は西沙群島を仏領印度支那属領なりとし現在多樹島に仏国人1名安南人(ベトナム人)約50名よりなる憲兵駐屯せしめ居り」と記し,また前述の「占領記念碑」も紹介している。おそらく昭和13(1838)年7月にフランスが構築し,派遣したベトナム人巡警による「占領」体制が,昭和15年6月当時も維持されていたと思われる。

「多樹島見取図」

「西沙群島の現状」に添付されている「多樹島見取図(下写真)」には,これらの位置関係が記されている。当時,日本は,300人の人間とともに,工場その他の建造物や桟橋,燐礦を運ぶ軌道などを敷設していたことがわかる。

これに対し,日本もフランスも軍隊は駐留させておらず,そのための施設・設備も置いていない。

多樹島で共棲していた日本人とベトナム人

下の写真には「安南人(ベトナム人)とその住家 右,安南人巡査 左,安南人苦力」や「安南人住居の入口」との注釈がつけられているが,これらの写真を見る限り,日本とフランス・ベトナムとの間に対立はなく,かえって南の島らしく長閑な雰囲気が漂っているように見える。

「西沙群島の現状」後の西沙諸島

「西沙群島の現状」が報告されたのが昭和15(1940)年6月28日だが,その後の西沙諸島の様子については,資料になく分からない。

同じ頃,つまり同月14日にはドイツ軍がパリを占領,同月22日にドイツとフランスとの間で独仏休戦協定が締結されるなど,フランス側の事情が激変している。

他方,日仏間でも,北部仏印進駐に向けた協議が重ねられていた頃で,同年8月30日には,松岡洋右外務大臣とアンリー駐日仏国大使との間で協定が締結されている。これにより以後の日本軍による仏印進駐を含めた日仏関係は,敵対関係ではなく,友好協力関係に変質している。

そのため,ベトナム人巡警を駐留させておく必要は日本にもフランスにもないことから,南沙諸島同様,ベトナム人らは最終的には自主的に退去していたかもしれない。あるいは,日仏関係が再び対立関係に変わる昭和20(1945)年3月9日までは,戦地から遠く離れた楽園の島で,案外,平和に共棲していたのかもしれない。

なお,戦後,終戦業務を執るべく海南島に設置された「瓊崖日本官兵善後連絡部」が昭和20(1945)年12月21日付けで行った西沙群島に関する報告でも(下写真の資料),日本内地人及び台湾籍民の合計15名の存在は確認されているが,フランス人やベトナム人については,少なくともその存在は記録されていない。

戦後

日本国との平和条約により放棄

昭和26(1951)年9月9日,日本は連合国48国との間で「日本国との平和条約(いわゆるサンフランシスコ平和条約)」を締結しているが,当該条約第2条(f)項は,次のように規定している。

Japan renounces all right, title and claim to the Spratly Islands and to the Paracel Islands

日本国は,南沙諸島及び西沙諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

南沙諸島と違って,西沙諸島については,前述のように日本はその領土とはしていない。領有化はしていない。終戦時には,開洋燐礦株式会社も事業を停止し,建物設備がそもまま残り,日本人(及び台湾人)が15名いた程度であった。それにも関わらずサンフランシスコ平和条約に上記のように「西沙群島」が明記されたのは,フランスからの強い要求があったかららしい。

ベトナム・中国間での領有権争い

サンフランシスコ平和条約では,日本が”放棄”した西沙諸島がどの国に帰属するか間では触れていない。

そのため,西沙諸島については,終戦の直後から,フランスと中華民国が領有権を主張し争っている。そして,この領有権争いは,仏越間のインドシナ戦争及び中共内戦を経て,それぞれの当事者をベトナム共和国(Việt Nam Cộng Hòa/いわゆる南ベトナム)と中華人民共和国に変えて継承された。

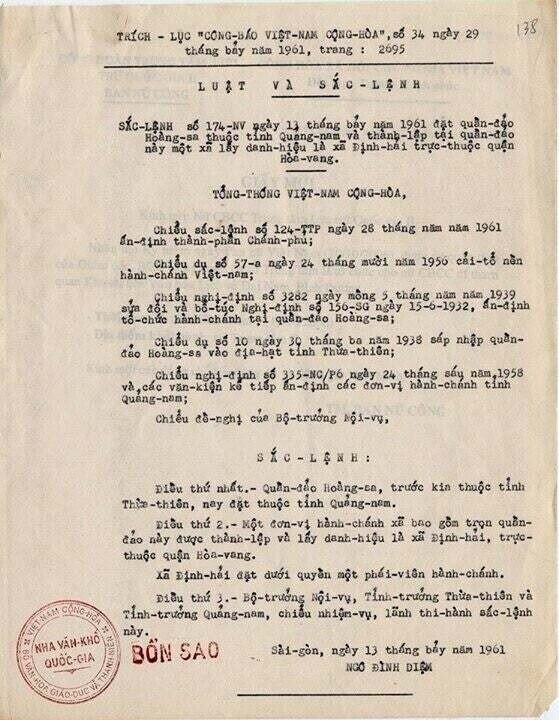

優勢だったベトナム

もっとも,アメリカの後ろ盾を得ていた時代の南ベトナムは,西沙諸島に対し,積極的に領有権を主張し,中華人民共和国より優位に実効支配を進めていたと言える。例えば,下写真のように,1961(昭和36)年7月13日,クアンナム省に管轄するなどの措置をとっていた。

中越の逆転

この西沙諸島における優劣関係が逆転する近因は,1973(昭和48)年1月27日,アメリカ,ベトナム民主共和国(北ベトナム),ベトナム共和国(南ベトナム)及び南ベトナム共和国臨時革命政府(いわゆるベトコン)の当時四者間で成立したパリ和平協定である。

これによりアメリカにとってのベトナム戦争は終戦し,アメリカ軍はベトナムから完全に撤退したが,他方で南ベトナムはアメリカという後ろ盾を失うことになり,一人で北ベトナムと対峙することになった。

アメリカに見放され孤立化した南ベトナムを狙っていたのは,北ベトナムだけではなかったのである。

南ベトナムと中華人民共和国との戦争

1974(昭和49)年1月15日,哨戒中の南ベトナム海軍が,自国が実効支配している西沙群島西部にあるロバート島(越:Đảo Hữu Nhật/中:甘泉島)に中華人民共和国の国旗が掲げられ,その沖に中華人民共和国籍の大型漁船団が停泊していることを発見した。この挑発に乗った南ベトナム海軍が威嚇射撃を行ったが,これが契機となって同月19日には両軍による本格的な戦闘にまで発展する。

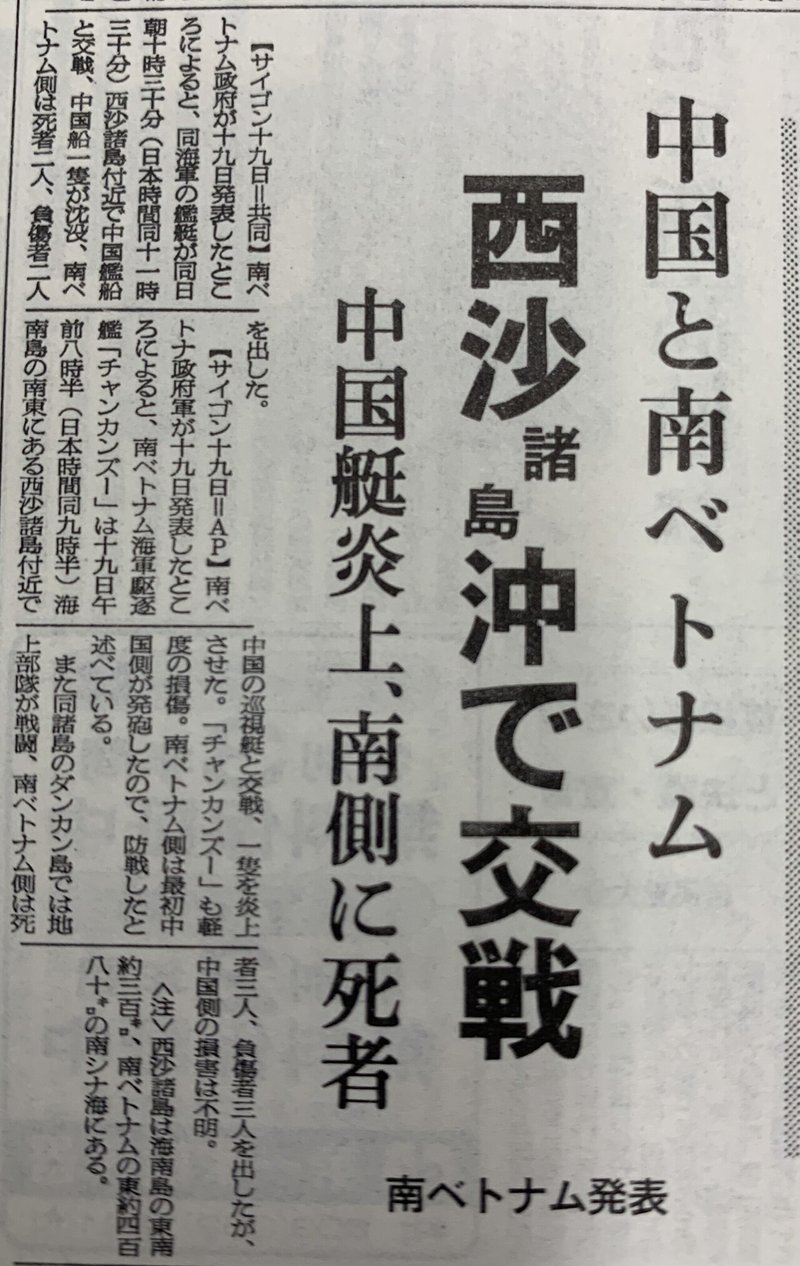

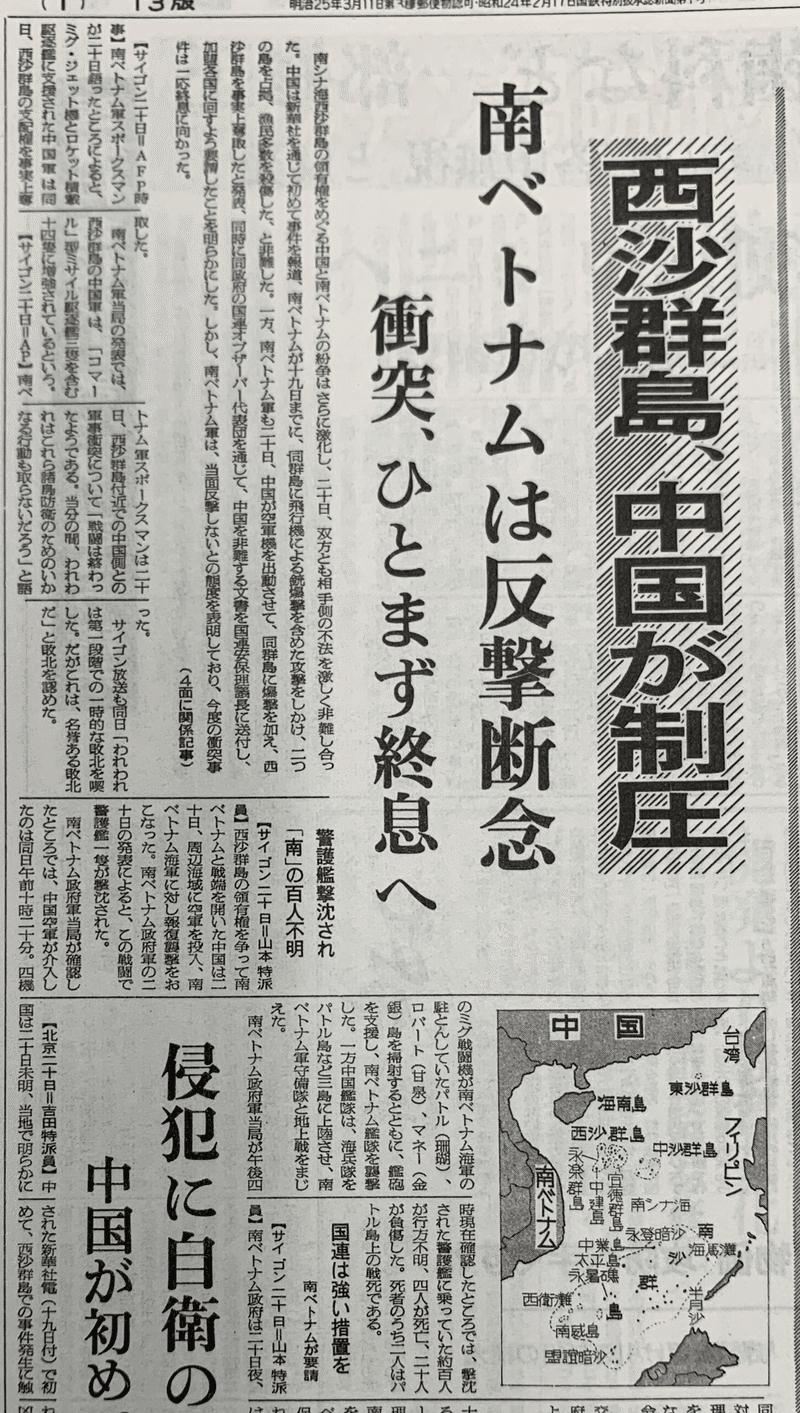

しかしながら,翌20日には南ベトナムが実行支配していた島を含めて中華人民共和国軍が制圧,中華人民共和共和国が西沙諸島全島を実行支配するに至っている(下写真は当時を報じる朝日新聞の記事)。

中華人民共和国による全島実効支配

中華人民共和国による全島の実効支配は現在まで続いており,その原因に少しは責任を感じているのか,アメリカ海軍による「航行の自由作戦」の対象となっているのである。

西沙群島で最大の島で,かつて日本人とベトナム人が共棲していた歴史がある”多樹島”は,中華人民共和国のもと「永興島」と名を変え,官民兼用の飛行場が建設され,戦車部隊やミサイル艇を駐留させるなど要塞化が進められているだけでなく,ガソリンスタンドや学校や映画館まで建設されているという。

ダナンにある展示館

西沙諸島ことHoàng Saは,ベトナムの行政管轄では中部のダナン市に属する。

そのダナン市には,ベトナムの領有権主張を裏付ける資料や,逆に中国に領有権がないことを裏付ける資料などを展示したホアンサー展示館(Nhà Trưng bày Hoàng Sa)がある。

ちなみにこの博物館の設計は日本の会社によるものだそうだ。

東京で弁護士をしています。ホーチミン市で日越関係強化のための会社を経営しています。日本のことベトナムのこと郷土福島県のこと,法律や歴史のこと,そしてそれらが関連し合うことを書いています。どうぞよろしくお願いいたします。