新高山に登る前に日の出を山形で迎えた昭和16年12月8日未明の日本

【昭和16年12月12日付け閣議決定】

陸軍山形・海軍新高山

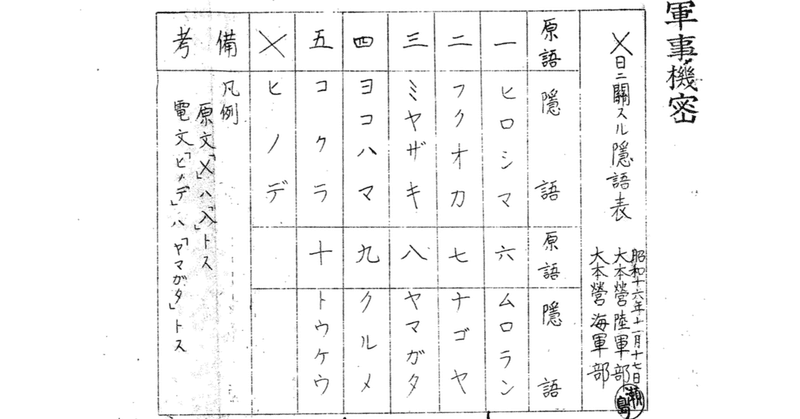

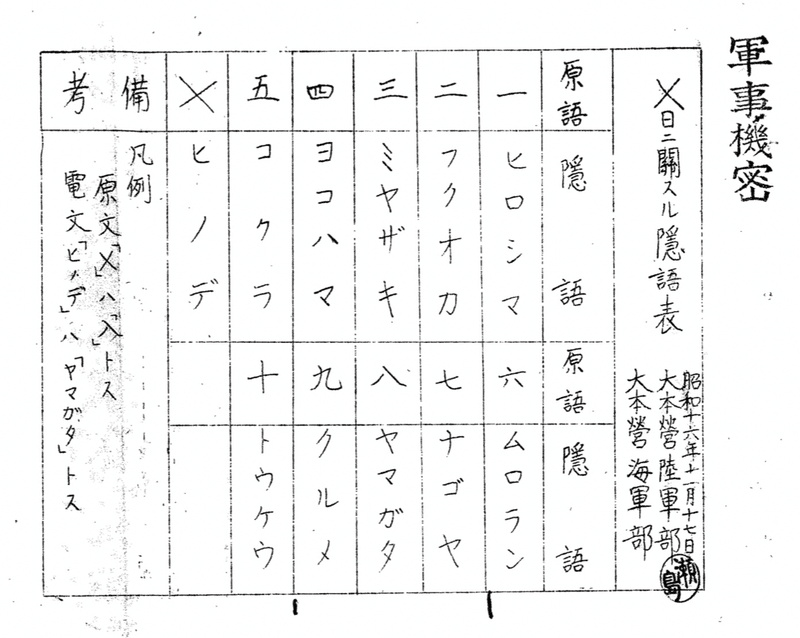

写真の「X日に関する隠語表」には”瀬島”の押印があるが,これは,昭和16(1941)年11月17日,陸軍参謀本部作戦課にあった瀬島龍三氏によって作成されたものであることを示している。

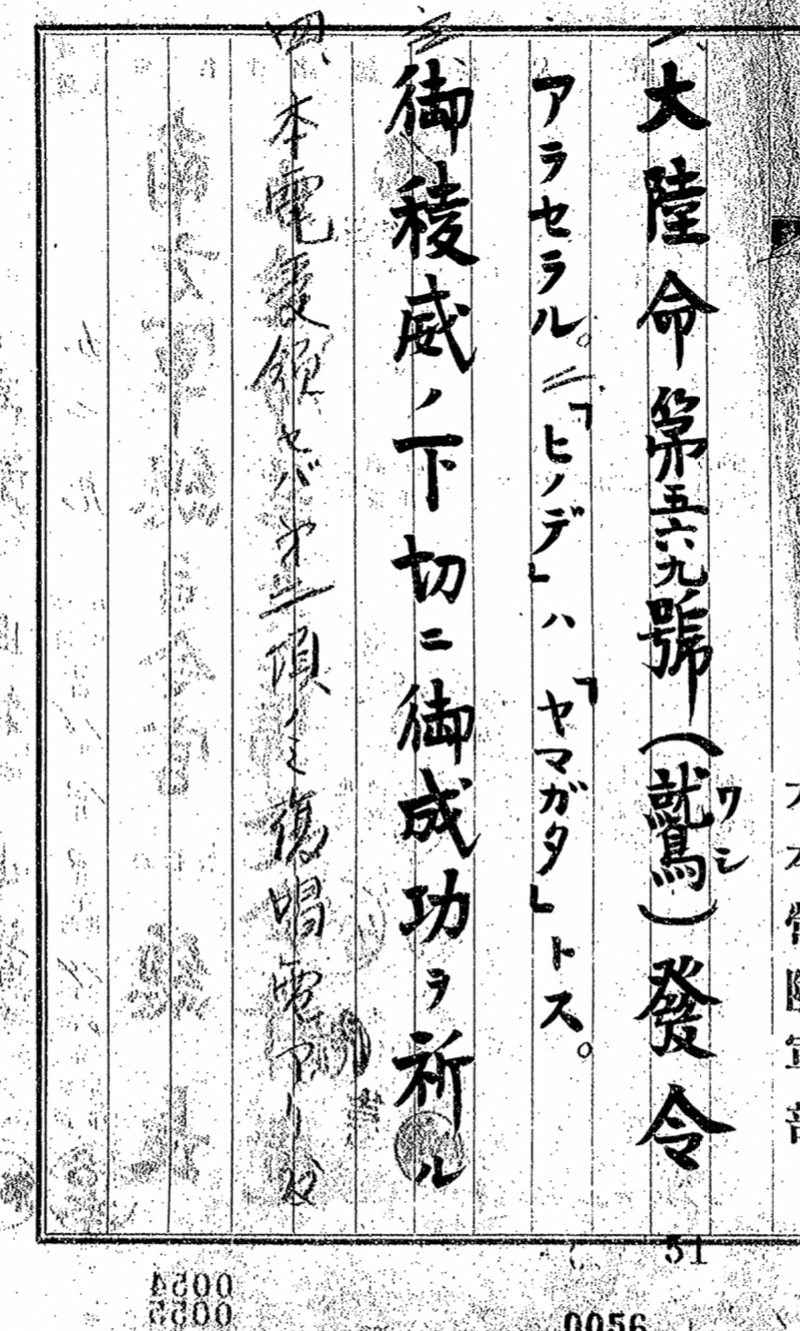

X日とは開戦日でありその隠語は「ヒノデ(日の出)」とされた。ぎりぎりまで戦争を避けるためのアメリカとの交渉が行われたが,開戦が不可避となり,陸軍はその日を「ヤマガタ(8日)」に決定した。

海軍の「新高山登レ一二〇八」に対し,陸軍は「ヒノデ ハ ヤマガタ」となった。

海軍によるアメリカ領ハワイへの攻撃は昭和16(1941)年12月8日午前3時30分(日本時間),陸軍によるイギリス領マレーへの攻撃は同日午前1時30分(日本時間)に,それぞれ火蓋が切られている。

アメリカが呼ぶ”太平洋戦争”は,太平洋上のハワイ真珠湾から始まり,殆どが太平洋上を舞台とした。

しかし,当の日本は,その2時間前に始まったイギリス領マレーに対する攻撃をもって「戦時」とし,かつ盧溝橋事件に端を発する支那事変を含めて,これらの戦争を「大東亜戦争」と呼ぶ旨,国家として決定している。

それが,時の東條英機内閣による次の昭和16(1941)年12月12日付け閣議決定である。

一 今次の対米英戦争及び今後情勢の推移に伴い生起することあるべき戦争は,支那事変をも含め大東亜戦争と呼称す。

二 給与,刑法の適用等に関する平時,戦時の分界時期は昭和16年12月8日午前1時30分とす。

三 帝国領土(南洋群島委任統治区域を除く)は差当り戦地と指定することなし。

ただし,帝国領土にありては,第二号に関する個々の問題に付き,その地の状態を考慮し戦地並みに取扱うものとす。

陸軍0130・海軍0330

これは,盧溝橋事件以降の事変・戦争の呼称を「大東亜戦争」と定める主旨の閣議決定であるが(第一号),他にも重要な事項を決定している。

まず同閣議決定第二号は,給与や刑法など法令の適用に関し,昭和16年12月8日午前1時30分(日本時間)以降を「戦時」,それより前を「平時」と定めている。

昭和16(1941)年12月8日午前1時30分は,陸軍がイギリスの植民地マレー半島への上陸作戦を開始した時刻。真珠湾攻撃が始まったのは,2時間後の同日午前3時30分(日本時間)。

当時の日本は,(当然ではあるが)2時間後の対米攻撃ではなく,イギリス領マレー半島への上陸作戦の開始をもって,「戦時」の始まりとした。真珠湾攻撃開始時,日本は既に「戦時」下にあった。イギリスに対する宣戦布告は行われておらず,そもそも予定されていなかったが,これに憤慨するほどイギリス国民は"坊や"ではなかった

【第二号 戦時と平時の分限】

「戦時と「平時」を厳密に分ける意義

「戦時」と「平時」の分界時期を分単位で決定する意義は,国内法の適用にある。例示されている給与に関する法令や刑法などがそれである。

以下,マレー半島で「戦時」を開いた陸軍を例にみてみる。

陸軍の給与

陸軍軍人の給与については,明治23(1890)年4月1日に施行された陸軍給与令(明治23年勅令第67号)があった。

そして,明治27(1894)年7月25日に日清間での開戦を受け,同月31日,「戦時」において陸軍給与令の特例を定めた陸軍戦時給与規則(明治27年勅令第133号)が制定された。「戦時」となると,増給やその他手当が発生すること等が規定されており,当の軍人及びその家族にとっては最重要事。日本は,英米開戦当初にその適用範囲を明確にしたのである。

陸軍の刑法

続いて「刑法」については,明治41(1908)年4月10日,旧陸軍刑法(明治14年第69号布告)を廃止する形で,新たに制定・公布され,戦後まで残った陸軍刑法(明治41年法律第46号)があった。

例えば陸軍刑法第三章は「辱職(じょくしょく)の罪」を規定するが,その第四十三条は,任地を理由なく離脱した司令官に対する辱職罪について,戦時か否か(あるいは敵前か)により法定刑を変えている。

第四十三条

司令官軍隊を率い故なく守地若は配置の地に就かず又は其の地を離れたるときは左の区別に従って処断す。

一 敵前なるときは死刑に処す。

二 戦時,軍中又は戒厳地境なるときは五年以上の有期禁錮に処す。

三 其の他の場合なるときは三年以下の禁錮に処す。

また第七章は司令官ではなく一兵卒にも適用される「逃亡の罪」を規定するが,同様に戦時か否か(あるいは敵前か)により法定刑を変えているのである。

第七十五条

故なく職役を離れ又は職務に就かざる者は左の区別に従って処断す。

一 敵前なるときは死刑,無期若は五年以上の懲役又は禁錮に処す。

二 戦時,軍中又は戒厳地境に在りては三日を過ぎたるときは五年以下の懲役又は禁錮に処す。

三 其の他の場合に於いて六日を過ぎたるときは二年以下の懲役又は禁錮に処す。

陸軍の埋葬

その他,陸軍省は,日清開戦に先立つ同月17日,戦時陸軍埋葬規則(明治27年陸軍省令第16号)を定め,平時の殉職と異なる「戦時戦地において死去したる軍人軍属」の取扱いを規定している(同規則第一条)。

【一番槍は佗美支隊】

午前1時30分の根拠

後世,まさか「太平洋戦争」と狭小化されるとは夢にも思わなかった東條内閣は,南シナ海から上陸を開始した東アジア(東亜)マレー半島に対する攻撃で始まった戦争を,それまでの中国での”事変”を含め,文字通り「大東亜戦争」と定義したのである(閣議決定第一号)。

同時に,(当然のことであるが)ハワイより一足早くイギリス領マレー半島への上陸作戦を開始した陸軍軍人に「戦時」の特例を適用するべく,閣議で決定したのである(閣議決定第2号)。

これを「太平洋戦争」と呼び,それがアメリカ領ハワイ真珠湾に対する攻撃で始まったとするのは,あくまでアメリカからの見方。

以下,昭和16(1941)年12月8日のうち,「戦時」の始まりである午前1時30分(日本時間)の根拠に深入りしてみたい。

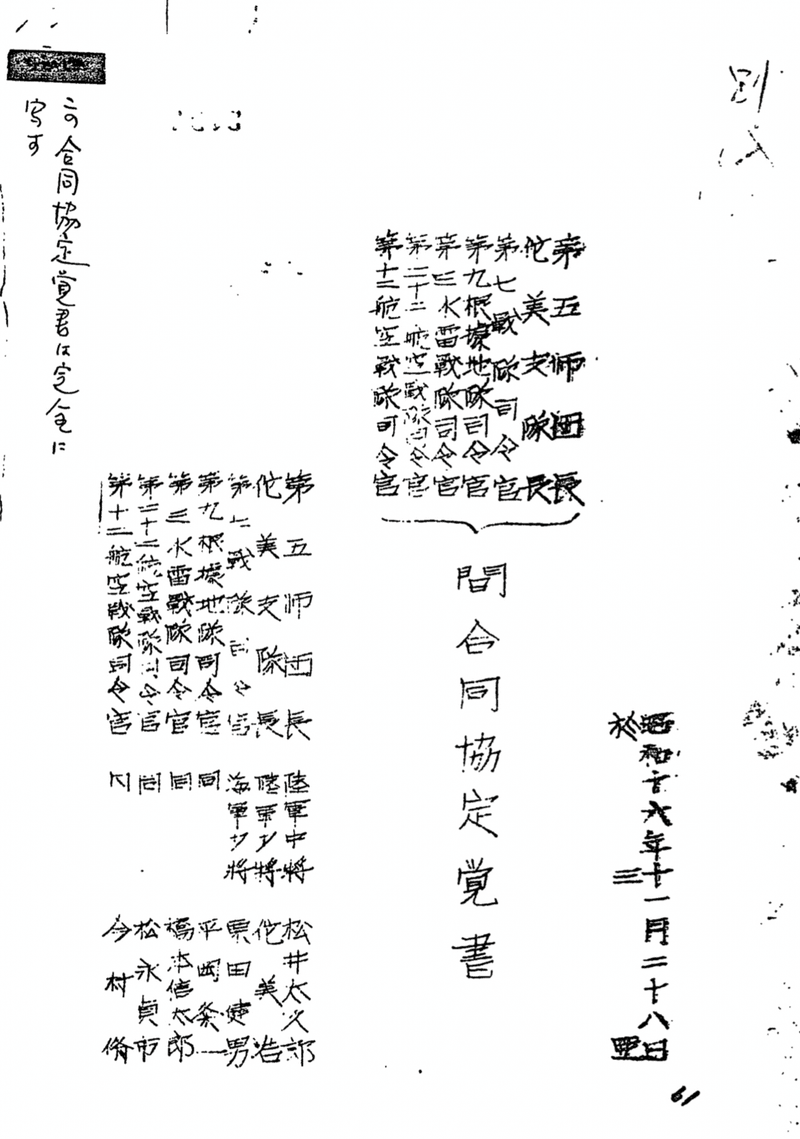

七者間合同協定覚書

昭和16(1941)年11月28日,昭和14(1939)年2月に日本軍が占領した中華民国海南島の三亜において,第五師団長(陸軍中将松井太久郎),佗美支隊(陸軍少将佗美浩),第七戦隊司令官(海軍少将栗田健男),第九根拠地隊司令官(海軍少将平岡粂一),第三水雷戦隊司令官(海軍少将橋本信太郎),第二十二航空戦隊司令官(海軍少将松永貞市)及び第十二航空戦隊司令官(海軍少将今村脩)の七者間で合同協定覚書が取り交わされた。

その合意決定の内容は,マレー半島上陸作戦の詳細である。

上陸点

まず第一次上陸部隊の上陸点について,第五師団主力及びその安藤支隊は,タイ領シンゴラ,同ターペー及び同パタニから上陸(上陸後,国境を越えて英領マレーへ)に上陸。これに対し,佗美支隊は,イギリス領マレーのコタバルから,直接上陸することが決められた。

なお,タイと日本との間では,昭和16(1941)年12月21日に日泰攻守同盟条約が締結されている。

集合点,到着期日及び出発期日

次に第一次上陸部隊の集合点,到着期日及び出発期日が決められた。

当時(11月28日),開戦日は決まっておらず,X日とされている。

佗美支隊は,海南島の三亜にX日の8日前頃に集合し,X日の4日前の午前8時に三亜を出発することが決められた。

なお,第二次上陸部隊は,フランス領ベトナムのカムラン湾にX日又はその3日後までに集合することとされた。実際には12月13日午前8時,カムラン湾を出港し,マレー半島に向かっている。ちなみにカムラン湾は,日本海海戦に向かうロシア帝国バルチック艦隊が最後に1ヶ月間停泊した場所。

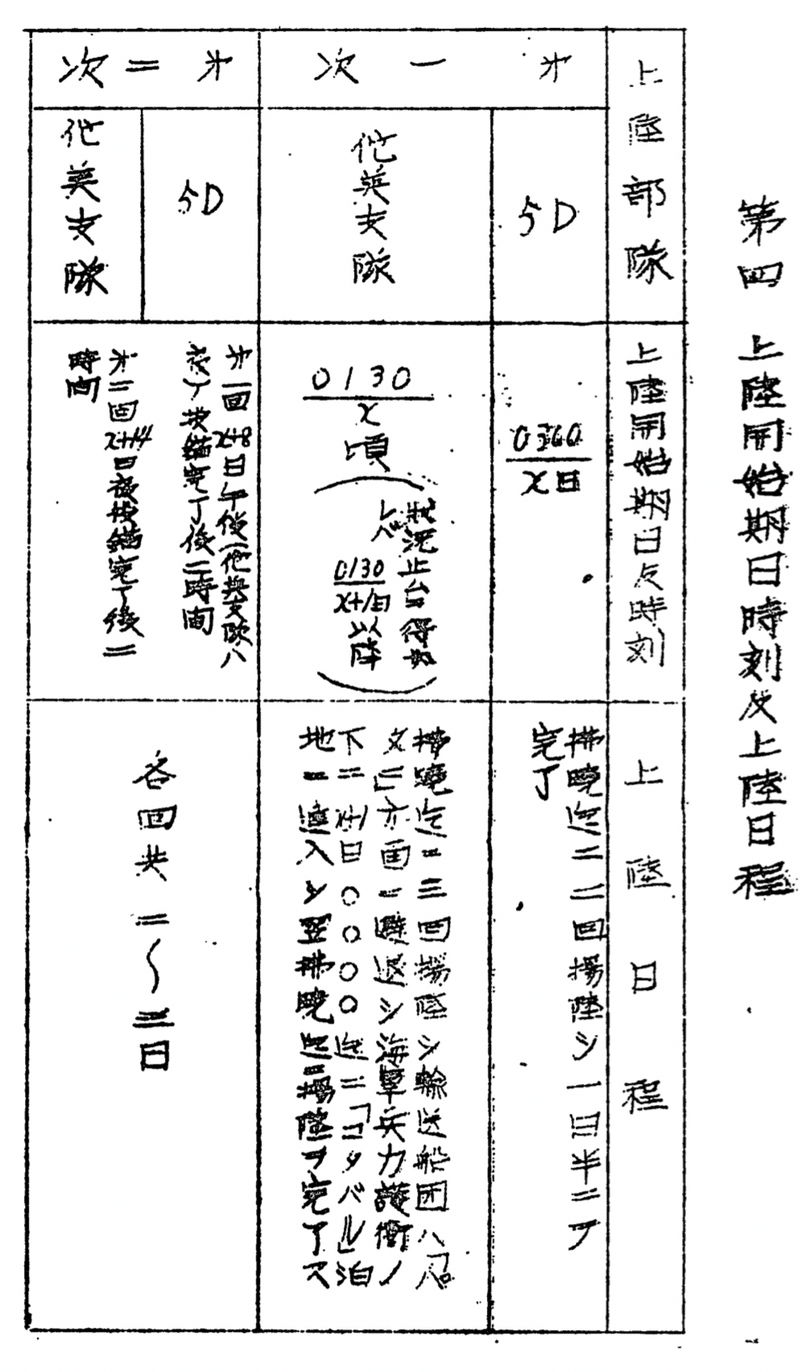

上陸開始期日及び時刻

上陸開始期日及び時刻について,第一次上陸部隊のうち第五師団はX日午前3時とされたが,佗美支隊はX日午前1時30分に上陸開始とされたのである。

「ヒノデ」ハ「ヤマガタ」トス。

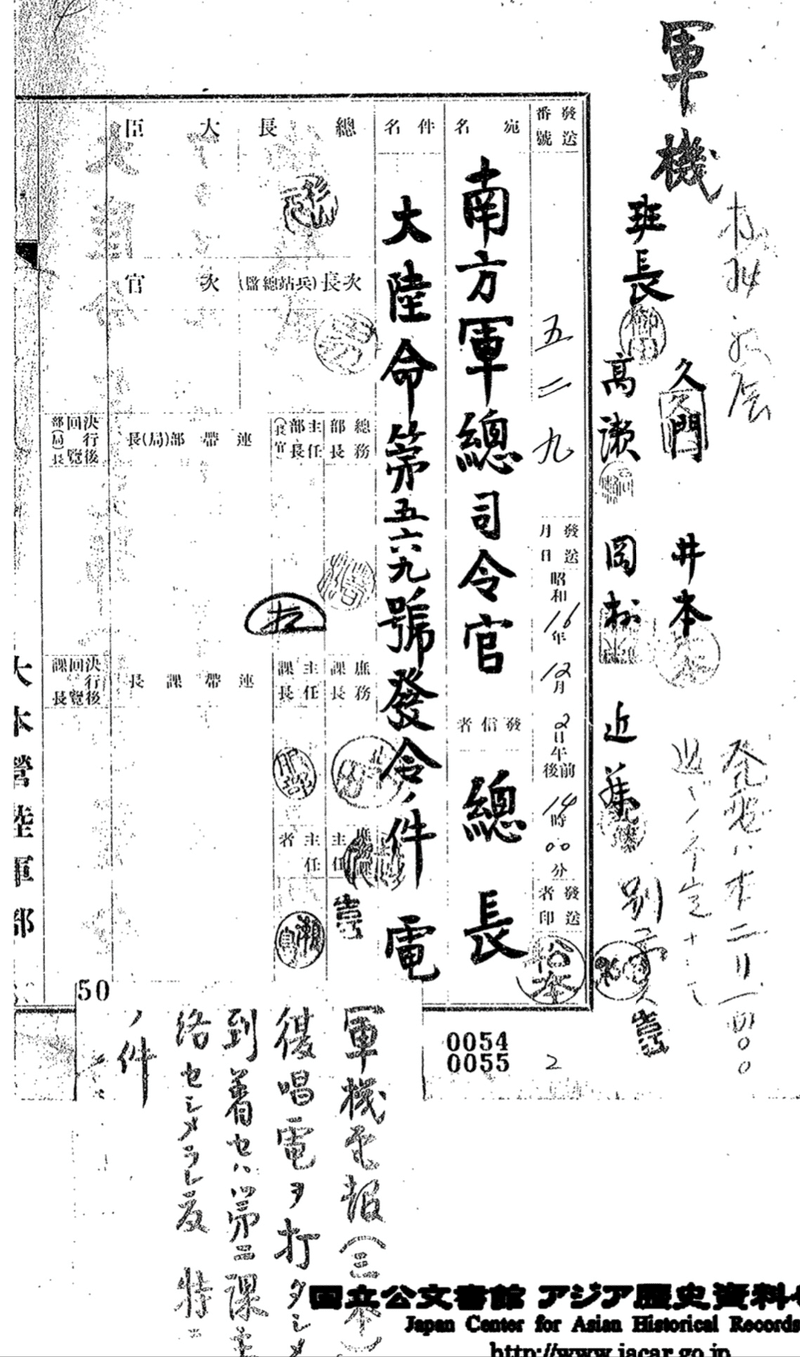

X日すなわち開戦日については,昭和16(1941)年12月2日午後2時,陸軍参謀総長(陸軍大将杉山元)がマレー上陸作戦軍(第二十五軍)を含む南方軍総司令官(陸軍大将寺内寿一)に対し,

「ヒノデ」ハ「ヤマガタ」トス。

と打電している。

瀬島龍三氏の作「X日に関する隠語表」

この暗号(隠語)は,昭和16(1941)年11月17日に策定された「X日に関する隠語表」に基づく。

同表には「瀬島」の印があるが,シベリア抑留から帰国後,伊藤忠商事特別顧問や中曽根総理の顧問を務めた瀬島龍三氏が考案したものと言われている。「ヒノデ」がX日つまり開戦日の意味。ヤマガタ(ヤ=8日),ナゴヤ(ナ=7日),クルメ(ク=9日)といった具合である。

「ヒノデ」ハ「ヤマガタ」は「開戦日は8日」の意味となる。

海軍においてこれに相当するものが,著名な「新高山登レ一二〇八」。

佗美支隊が最初の「戦時」の適用

こうして昭和16(1941)年12月2日午後2時,陸軍における開戦日(X日)は,ヤマガタつまり同月8日と決定された。

他方,マレー半島上陸開戦の開始時刻については,既に同年11月28日付け合同協定覚書によって,同日午前1時30分とされていた。これを担ったのは,海南島三亜を出港した佗美支隊。

昭和16(1941)年12月12日付け閣議決定で「平時,戦時の分界時期は,昭和16年12月8日午前1時30分とす。」とした意義は正にここにあり,日本が決めた「戦時」に関し,その適用を最初に受けたのは,佗美支隊の兵員ということになる。

【大本営発表1208】

大本営(陸海軍部)発表

大本営陸海軍部は,昭和16(1941)年12月8日午前6時(日本時間),「西太平洋」という漠然とした表現ながら,第一報を発表している。この発表は,早速,午前7時の臨時ニュースで国民向けにも報じられた。

帝国陸海軍は今8日未明,西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり。

同日午前11時50分には,英領マレー半島上陸作戦が敢行されている旨が発表されている。

我軍は陸海緊密なる共同の下,本8日,馬来(マレー)半島方面の奇襲上陸作戦を敢行し,着々戦果を拡張中なり。

大本営海軍部発表

昭和16(1941)年12月8日の戦果については,午後1時以降,大本営のうち海軍部から発表が続いた。主にマレー半島で作戦遂行中だった陸軍部からの発表はなかった。

例えば同日午後1時に行われた発表は以下のとおり。

一、帝国海軍は本8日未明ハワイ方面の米国航空隊並に航空兵力に対し決死的大空襲を敢行せり

二、帝国海軍は本八日未明上海に於て英砲艦ペトレルを撃沈せり,米砲艦ウエークは同時刻我に降伏せり

三、帝国海軍は本8日未明シンガポールを爆撃し大なる戦果を収メタリ

四、帝国海軍は本8日早朝ダパオ,ウエーキ,グアムの敵軍事施設を爆撃せり

これら同月9日までに行われた大本営海軍部発表によると,昭和16年12月8日のうちに,英領マレーと米領ハワイだけでなく,下記の島嶼や都市への日本軍による攻撃が開始されていたことがわかる。

アメリカ領グアム島

アメリカ領ウェーク島(ウェーキ)

アメリカ領フィリピン(ダバオ)

上海共同租界

香港(イギリス領)

シンガポール(イギリス領)

ミッドウェイ島(アメリカ領)

このうちアメリカ領グアム島,同ウエーク島及び同フィリピン(ダバオ)に対する攻撃は,南洋の”日本領”から行われており,これが昭和16年12月12日付け閣議決定第三号に規定する「戦地」指定に関係することから,以下,この点について触れてみたい。

【第三号 「戦地」に指定された南洋群島】

日本領内の「戦地」

昭和16(1941)年12月12日付け閣議決定第三号は,帝国領土は原則として「戦地」として指定しないとしている。

帝国領土(南洋群島委任統治区域を除く)は差当り戦地と指定することなし。

仮に「戦地」となると,戒厳令(明治15年8月第36号布告)の適用対象などになる。

日本内地,台湾及び朝鮮だけでなく,昭和14(1939)年3月30日に日本領となった新南群島(現在の南沙諸島)は,「戦地」ではないとされたのである。

その例外として,当該閣議により日本領内で「戦地」と指定されたのが,南洋群島委任統治区域である。

南洋群島は,第一次世界大戦後,日本自身が設立時から常任理事を務めていた国際連盟(League of Nations)から,その統治を委任された地域であり,実質的な日本領で,サイパン島やパラオ島などに日本人が居住し,コミュニティを形成していた。

南洋群島とは,マリアナ諸島(グァム島を除く,サイパン島,テニアン島など),パラオ諸島,カロリン諸島(トラック諸島,ヤップ島など)及びマーシャル諸島(クェゼリン環礁・ルオット島,ビキニ環礁など)である。全て北半球ではあるが,戦前,フィリピンやインドネシアに肉薄する地まで日本領だった。

これに対し,赤道を超えた南半球のパプア・ニューギニア(ラバウル島など)はオーストラリア領,同じ南半球のソロモン諸島(ガダルカナル島など)はイギリス領,開戦後に日本軍が占領した島嶼。

日本は,ハワイだけでなく,昭和20(1941)年12月8日午前,これら日本領南洋群島から発った陸海軍が下記アメリカ領への攻撃を開始している。

それ故に南洋群島が「戦地」とされた。

アメリカ領グァム島

アメリカ領ウェーク島(ウェーキ)

アメリカ領フィリピン(ダバオ)

米領グアム島への攻撃

グアムは今もマリアナ諸島にありながら当時もアメリカ領。マリアナ諸島は,第一次世界大戦で戦勝国となった日本が敗戦国ドイツから承継した形だが,グアム島はその以前からアメリカ領だった。

昭和20年12月8日,日本が統治するマリアナ諸島サイパン島にあった特設水上機母艦「聖川丸」を発った零式水上偵察機2機,同じく日本統治マーシャル諸島クェゼリン環礁・ルオット島を飛び立った第十八航空隊の零式水上偵察機14機の合計16機がグアム島の軍施設等を空襲している。

同月10日,陸軍南海支隊が上陸作戦を敢行し,同日中グアム島に占領を完了。

米領ウェーク島への攻撃

ウェーク(ウェーキ)島は,グアムとハワイの間にあり,戦略的に重要なアメリカ領の島。

昭和16(1941)年12月8日,日本統治マーシャル諸島クェゼリン環礁・ルオット島から飛び立った海軍の九六式陸上攻撃機がこの島を襲撃している。

同月10日以降,海軍陸戦隊が上陸作戦を始まる。意外にアメリカ軍の守りが固く,急遽真珠湾攻撃からの帰路,山口多聞少将が司令官を務める第二航空戦隊(空母蒼龍,飛龍)などが加わる。

同月23日,占領を完了。

このウェーク島占領は,海軍のみで完遂した。

米領ダバオ(フィリピン)への攻撃

主力が真珠湾に向かった第一航空艦隊に属するも真珠湾攻撃には参加しなかった第四航空戦隊の空母龍驤(と護衛の駆逐艦)は,昭和16年12月6日,日本統治パラオ島を出港,いずれも旧式の九十六式艦上戦闘機9機と九十七式艦上攻撃機13機の艦載機により,フィリピン南部ダバオの飛行場やオイルタンクや艦船への空襲を行った。

同月20日,ダバオ占領が完成。

フィリピン全体においてアメリカ軍が降伏し,日本の占領が開始するのは,昭和17(1942)年6月9日となる。

【昭和16年12月8日におけるその他攻撃地】

以上に加え,日本軍は,昭和16(1941)年12月8日のうちに下記の英米支配地域に対する攻撃を行なっている。

上海共同租界

香港(イギリス領)

シンガポール(イギリス領)

ミッドウェイ島(アメリカ領)

上海共同租界への攻撃

当時の上海には,イギリス,アメリカ及び日本その他列強が共同管理する共同租界と,フランス単独の専管租界があった。

昭和16(1941)年12月8日未明,日本海軍が上海の黄浦江上に碇泊する米砲艦ウェーキを拿捕,同じく英砲艦ペテレルに対し降伏勧告を行なったが同艦がこれを拒否したため,巡洋艦出雲がこれを撃沈している。

上海海軍特別陸戦隊も,直ちに上海共同租界に進駐し,英米の権益の接収を行い,占領下に置いた。

なお,この上海における日本軍の緒戦の戦果が,後に中華民国(南京汪兆銘政府)に引き継がれ,租界と治外法権の撤廃に繋がることになるが,その件については下掲拙稿をご覧あれ。

英領香港への攻撃

昭和16(1941)年12月8日午前,支那事変後に広東省にて編成された陸軍第二十三軍(旧南支那方面軍)は,香港(イギリス領)への攻撃を開始している。

同軍司令官は酒井隆中将,参謀長は後に硫黄島戦を指揮することになる栗林忠道少将。

同月25日,イギリス軍が降伏,終戦まで日本軍による占領が続く。

英領シンガポールへの攻撃

マレー上陸作戦の目的地であり,イギリス軍の拠点であるシンガポールの航空戦力等を削ぐため,昭和16(1941)年12月8日の上陸作戦開始と同時に航空戦力によりシンガポールの空爆をおこなっている。

このシンガポール攻撃について大本営海軍部は,翌9日午前10時40分,次のように発表している(下の写真を参照)。

「昨8日未明,帝国海軍○○航空部隊は,シンガポール付近テンガー,セレター両空軍基地及び空軍司令部その他重要軍事施設に対し夜間爆撃を敢行せり。戦果は大なりと認むるも夜間爆撃のため明確ならず。当時敵の反撃極めて大なりしも我方損害なし」とある。

昭和16(1941)年12月8日にマレー半島に上流した日本陸軍は,イギリス領マレーを南進,翌17年2月8日にシンガポールでの戦闘が開始,イギリス軍とは2倍以上の兵力差があったが,15日にはイギリスが降伏している。

米領ミッドウェー島への攻撃

昭和16(1941)年11月28日に千葉の館山港を出港した「潮」と「漣」の2隻の駆逐艦は,真珠湾攻撃の報を受け,同年12月8日午後6時(日本時間),ミッドウェー島への砲撃を行なっている。

翌9日午前10時50分の大本営海軍部発表には「帝国海軍艦艇は昨8日午後ミッドウェーを急襲猛烈なる砲撃を加え同島の飛行機格納庫,燃料庫等を炎上せしめたり,我方損害なし。」とある。

【第一号 「大東亜戦争」に含まれた意義】

「大東亜戦争の呼称を定めたるに伴う各法律中改正法律案」の説明基準及びその追補

昭和16(1941)年12月12日付閣議決定の主旨は,やはり「戦時」や「戦地」の定義ではなく,昭和12(1937)年7月7日の盧溝橋事件に端を発する「支那事変」と昭和16(1941)年12月8日に始まった英米戦争を合わせて,「大東亜戦争」と呼ぶこととしたことにある(第一条)。

当時も煩わしいほど法治国家の形式をとっていた日本は,「大東亜戦争」との呼称決定を受け,関連法令の改正を行なっている。

これが「大東亜戦争の呼称を定めたるに伴う各法律中改正法律」である。

この法律は昭和17(1942)年2月10日に成立している。

内容は「支那事変」を適用の前提にしていた法令を「大東亜戦争」に改める事務的なものであるが,その内容よりも法案として提出された際の説明基準及び説明基準補追(上掲ファイル内に原文があります。)が,当時の日本政府の考え方を理解する上で,実に興味深い。

法改正の趣旨について,次のように支那事変の延長であり,支那事変が生成発展して大東亜戦争となりたるものと認めむべきもの」としている。

対米英戦の目的は大東亜新秩序の建設にあり,その目的において,またその本質において,従来遂行せられ来れる支那事変と何ら異なるところなく,したがって大東亜戦争なるものは支那事変の生成発展したるものと謂うを得べし。この点,昭和12(1937)年より昨年(昭和16/1941年)までの間における支那事変の過程における幾多の発展段階ありたると性質上,選ぶところなし。

昭和16(1941)年12月12日付け閣議決定にて「支那事変をも含め大東亜戦争と呼称す」としたのは,次のように,米英との戦争を支那事変と区別せず,合わせて「大東亜戦争」とする趣旨としている。

今次勃発の対米英戦のみを支那事変と区別して大東亜戦争と称するものに非ることを示す。

さらに,右決定は,今後大東亜戦争なる呼称を用いる場合には,昭和16年12月8日前の支那事変をも包含するものなるの意を含む。

なお,「大東亜戦争」の「戦争」とは包括的の呼称として用いられたるものにして,帝国憲法にいう「戦」あるいは国際法上における「戦争」という如き厳格なる意味のものにあらず。したがって大東亜戦争なる呼称に包括せらるる事態には,国際法的に見て厳格なる意味の戦争の部面あり,またしからざる部面あり。

故に本呼称の決定は,対重慶軍事行動が,法上の戦争になりたることを示すものにあらず。

加えて説明基準追補では,いわゆるQ&A形で「大東亜戦争」の意味内容について,以下のような説明がなされている。

「大東亜戦争」とは大東亜新秩序建設のための軍事行動の総称なり。該呼称に包括せらるる事態には,国際法的の戦争の部面あり,また然らざる部面あり。

支那事変に始まり将来に及ぶ大東亜新秩序建設のための一連の戦を総称して「大東亜戦争」と呼称する旨を明らかにするにあり。

「(今後)生起することあるべき戦争」とは,「大東亜新秩序建設のため今後新たに生起することあるべき軍事行動」の意味であるとしている。

解放でも侵略でもなく「新秩序」

これらに共通するキーワードは「大東亜新秩序建設」であろうか。

この法案が提出された当時は,真珠湾攻撃に続き,昭和16(1941)年12月10日のマレー沖海戦ではイギリス海軍の最新型戦艦プリンス・オブ・ウェールズを航空機のみで撃沈して勝利を収める,ミッドウェー海戦前の時期。そうかと言って,未だシンガポール陥落(昭和17年2月15日)やオランダ領インドネシア陥落(昭和17年3月10日)には至っていない時期。

このような時期に打ち出された,「解放」でも「侵略」でもない「大東亜新秩序建設」という方針については,下掲の記事で記すように,意外にも開戦直前に熟慮がなされ,意外にもその内容は戦後生まれ育った者に新たな気付きを与えるものだった。

東京で弁護士をしています。ホーチミン市で日越関係強化のための会社を経営しています。日本のことベトナムのこと郷土福島県のこと,法律や歴史のこと,そしてそれらが関連し合うことを書いています。どうぞよろしくお願いいたします。