シンポジウム「We−工芸から覗く未来」に行って来たので備忘録としてのメモ書き。

2019年9月1日、京都国際マンガミュージアムにてそのシンポジウムは開催された。主催は京都精華大学の伝統産業イノベーションセンターで、僕の母校にあたるが、通っていた当時(1991〜95年)から伝統産業との関わりがあったと話されていた。当時は接点もなく記憶にないが、手漉き和紙を作れる施設もあって、ゼミ生でもないけど遊びに行っていたけどね。(先生は三嶽伊紗さんだった記憶)

シンポジウム「We−工芸から覗く未来」は三部構成となっており、まずは最近耳にする「持続可能性」。今年の春に訪れた市民フォーラムでも同じような視点(インクルーシブ・デザイン)もあって、まぁ外せないテーマだと思う。

第一部:ファッション素材としてのフィッシュスキンと京都の染色技術

アイスランドにフィッシュスキン(魚の皮)を工業用の素材として研究・開発している組織(FISHSKINLAB)があって、その組織に深く関わるElisa Palominoさん(ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校ファッションプリント学部教員)からのその取り組みを紹介される。

フィッシュスキンは北極圏の地域(日本だとアイヌ民族を含む)では衣類などで古くから日常の道具とされている。鱗が表面に残る素材感は、蛇やワニなどの爬虫類の特徴と類似しており、そもそもその蛇やワニ革の生産背景に課題も多いことから、解決策の一つとして考えてられているとのこと。

ハイファッションの世界でFerragamoが1930年頃、当時の政権下(ムッソリーニ)で牛革の流通が困難になったことから、フィッシュスキンを用いてハイヒールやバッグなど作っており、その後もNikeは鱸(スズキ)を使ったシューズや、OSKLENはピラクルを使ったバッグなど、実際に商品化されている。

シンポジウムでは、日本の伝統産業におけるマッチング事例の報告ということのようで、京都で染をされている松山染工場の協力として「浸染(しんぜん)」を試されていた。実際に触れてみたが素材としての可能性はいろいろ深まる印象だった。今回のケースではアイスランドの工場で作られた無地のフィッシュスキンに染め加工を行ったということであるが、皮をなめす工程なども染めには影響するということなので、近々アイスランドを訪問されるという話だった。

染料の温度が高いとフィッシュスキンが溶け出したり縮んだりするという。また、普段は合成染料を主に用いておられる中、天然染料(エンジュ、コガネバナ、カテキュー、インド茜など)での染色堅牢度試験も重ねられており、持続可能というテーマでの試行錯誤が垣間見える。

少し休憩時間の後、登壇者が入れ替わって第二部が始まる。

余談:シンポジウムは、京都国際マンガミュージアムの内ある大部屋で開催されており、体育館のような長い部屋を左右に分けて数段の観覧席を設け、中央を横切るように長いテーブルを配置して登壇席が設けられている。最近、Brexit(EU離脱)の議論で話題のイギリス議会を彷彿させる会場構成である。休憩時間ではコーヒーが振る舞われるなど、参加者へのおもてなし具合はなかなか好感度が高い♪(京都国際マンガミュージアムは元小学校の利活用モデルなのでおそらく実際に体育館跡なんだと思っているが、どうだろ...)

第二部:手仕事の、次の1000年のために

登壇者が大きく入れ替わって、伝統産業に関わる方がテーブルを囲む。肩書は生産者、デザイナー、プロデューサーなどであるが、まぁ当事者が集まっていると理解で良いかと思う。

伝統産業という言葉で区切ると語弊しかないけれど、人に伝えていくには何らかの情報整理が必要になるけれど、どうのように人の営みに関わるのか、という軸なんだろう。衣食住で使われる道具は必ずしも均一で大量生産で生み出されたものだけでなく、それらも栄枯盛衰の時代の変化に左右される中、如何に自ら歩んでいくのかという視座であったと思う。

僕自身、仕事として伝統産業に関わり10年ぐらいになる。主に京都での手仕事をされている事業になるが、その裏方として広報関連のサポートをすることが多い。今の技術やその素材の特徴から手仕事でしか製品として生み出せないモノではあるが、それが販売されて買い手によって使われるところまでをひとつなぎで想像することが大事なんだ。

<メモ書き>

・江戸切子 華硝

知財を守る(商標、意匠登録)

学校という仕組みでの技術継承とスタッフ育成

(セメントプロデュースデザイン 金谷さんからの紹介)

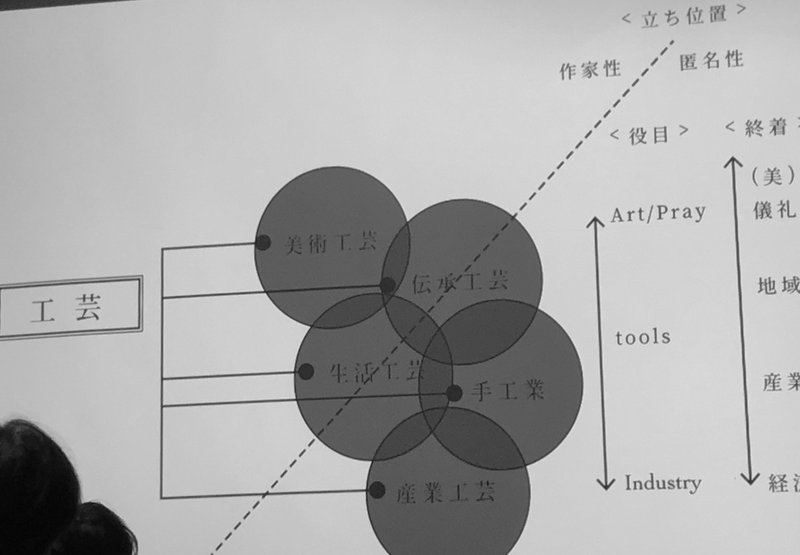

・工芸の相関図?

(ててて協働組合 永田宙郷さんの資料より)

・クラフトとアート

アートシーンにおいて最近はアートにおけるクラフトの位置が変わってきている。2000年頃のヨーロッパではクラフトはアートよりも下の位置づけであったが、最近は逆転している印象もある。そもそも異なるものなので、単純比較は意味がないけれど、工芸における需要が高まっている。

例えば、コレクターやオークションなどのマーケットでは美術品としてのアートの存在があったが、アートのあり方がモノから概念性を帯びたものが強くなる傾向もあって、モノとしての工芸品にも目を向けられたのではないか?(中川木工芸 中川周士さん曰く)

これと、よく似た話を思い出した。陶芸家の近藤高弘さんの個展を訪れた際のレセプションで近藤さんがご自身が文化庁の派遣研修員としてイギリス留学をされていた当時からの変化と重なる。時期は2000年よりももっと前だろうが、こういう兆しがあって中川さんの印象にも繋がっている。歴史を振り返ると同じ時代区分になるんじゃないかな。(レセプションでの私のメモ書き)

・やらない仕事を決める

特に伝統産業に限った話ではないが、作り手の多くは手先が器用な人が多いと思うし、僕も痛感することがある。開化堂の八木隆裕さんが「同じものを作り続けることは、やらない仕事を決める」というような話をされていた。開化堂では100年後の状態をイメージして目の前にある製品を作っている。そのためモノ作りは基本的には何も変わらないが、時代の変化での生き方は柔軟にされている。如何に伝えるかは時代に応じたやり方があるという。

できることを明確にするよりも、やらないことを明確にしていくことで、その産業や人の「らしさ」が見えてくる。

・つくることはよごすこと

どなかがおっしゃったか忘れたが、染織家 志村ふくみさんの言葉。草木染めをして織りをされている仕事人の重いことば。

・手間暇をかけた労働

言葉の捉え方だけど、労力を惜しまずに仕事に向き合う姿勢としての、最近の社会における労働が、人が生きることと分断されている。ワーク・ライフ・バランスに通じる話だけれど、手仕事に関わる業種に限らないかも知れないが、労働と生活を分断するとなりたたない。

後半から、陶芸家? 中村祐太さんが加わる。 哲学者 鞍田崇さんがモデレーターをされていることもあって、農家が閑散期に手仕事をして作る工芸(農民芸術)とか...。民芸の話題が隙を縫うように見え隠れするが、何とかコントロールされているようであった♪

落語や武道に限らず、飲食業、デザイン業なども徒弟制度を現代的な読み替えでその仕組みを再構築するのが良いよね。

今回のシンポジウム、モデレーターは、米原有二さん、鞍田崇さんが務められた。他にも京都精華大学の先生や職員の方による進行であって、「継続的にこのような議論の場を持ちます。」ということだったので、非常に楽しみです。

余談 We と KOUGEI いう言葉について

今回のシンポジウムでタイトルになっている「We」の英語として持つ意味(わたしたち)は、日本で伝えたいニュアンスよりももっと狭義の意味として伝わっているようで、ちょっと違うんちゃうの?って京都精華大学の学長であるウスビ・サコさんからひとことあった。工芸じゃなく「KOUGEI」とすることも同じように何か違和感があると中川周士さんも言われている。

英語、日本語のローマ字という扱い方は特にネーミングという側面での議論は終わりがないように思う。一見すると英語やローマ字がなんとなくカッコいいって話だけなら安易過ぎで恐怖すら感じるが、パワーバランスが均一な組織になると多数決で決めちゃう悪い兆候もある。まぁあたたかい眼差しで見守っておくわー♪

#工芸 #伝統産業 #シンポジウム #京都精華大学 #伝統産業イノベーションセンター #手仕事 #フィッシュスキン #民芸

僕のnoteは自分自身の備忘録としての側面が強いですが、もしも誰かの役にたって、そのアクションの一つとしてサポートがあるなら、ただただ感謝です。