美味しい日本酒に出会う近道

日本酒って選びにくい。

そんな声をよく聞きます。

「美味しい」の感じ方は人それぞれ異なりますよね。世間的に美味しいと話題になっているお酒が自身の味覚に合うかはわからない。

自分好みのお酒に出会うには、飲んで飲んで飲みまくる!のが一番だと思いますが(笑)、それでも手当たり次第だとキリがない。なので、ある程度”アタリ”をつけることが必要になってきます。

そこで理解しておいた方がよいのがラベルの読み方。

私がワインの勉強をスタートしたときの愛読書「知識ゼロからのワイン入門」(弘兼憲史著)でも、一番初めのセクションにラベル(エチケット)の読み方が紹介されています。

まぁ、日本酒はワインほど情報量は多くないのですが、それでも知っておくと参考になりそうなことがいっぱい!ですので、今日は日本酒のラベルの読み方を紹介したいと思います。

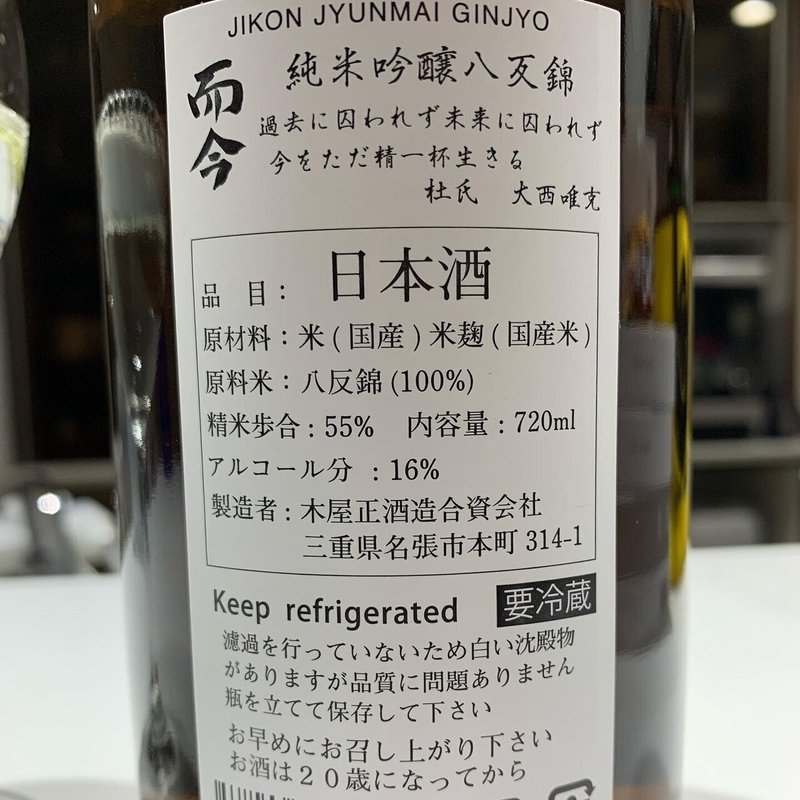

👆は最近飲んだ而今のラベル。

酒税法として、表示しなければならない項目がいろいろ決められているのですが、全部を説明すると、読むのがかなり面倒くさい記事になってしまうので、今日はその中でも味覚にかかわりそうな部分を抜粋して紹介します。

特定名称酒

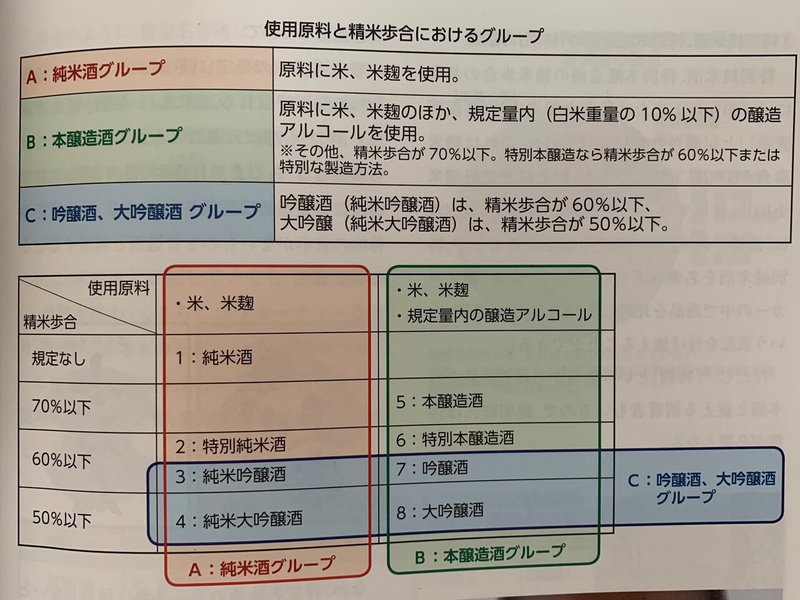

酒類業組合法では「製品品質表示基準」というのが設けられており、日本酒の種類を8つに分類した「特定名称酒」というものがあります。必須表示ではないのですが、たいていの日本酒にはこの分類の表記があります。

純米酒

特別純米酒

純米吟醸酒

純米大吟醸酒

本醸造酒

特別本醸造酒

吟醸酒

大吟醸酒

えー、、、全然違いがわかりませんよね?私も初め聞いたときは間違い探しのようで、全く意味がわかりませんでした😨

これらの違いについては、利き酒師のテキストがわかりやすいので抜粋します。

ざっくり括ると「純米酒グループ」「本醸造酒グループ」「吟醸酒・大吟醸酒」グループの3つですね。

違いは、原料に醸造アルコールを使っているかどうか、と、精米歩合です。

この2つの違いを覚えておくと、日本酒選びの参考になります!

●醸造アルコール

醸造アルコールを添加したお酒は「悪酔いしそう」「不味そう」と悪モノ扱いされることが多いのですが、決してそんなことはありません。

戦後、物資不足が続いた際に、米と麹でつくった醪に同濃度で醸造アルコールを入れ、ここに糖類や酸味料などを入れる製法が法律で認められるようになり、薄くて不味い日本酒が大量に出回りました。このときのイメージが今でも強く残っており、醸造アルコールは悪だ!と思う人が少なくありません。これは醸造アルコールが問題なのではなり、このかさ増しのような製法が問題だったのです。

醸造アルコールの働きとしては、主なものに味わいをキリっとクリアにする、というものがあります。醸造アルコール自体が非常に辛口なので、これを加えることで飲み口が軽やかな、クリアな味わいになります。

また、酵母の香り成分は、水よりもアルコールに溶けやすいという性質を持ちます。そのため、アルコールを添加した方が酵母の香りが日本酒に残りやすく、非常に華やかな香りに仕上がります。

●精米歩合

次に覚えておいた方がよいのが精米歩合。日本酒好きな方ならご存知の方も多いと思いますが、「削った後に残る白米の割合」と定義されています。

これが低い方が、より多く削っていることになります。

あまり削っていない方が、米本来の香りが残り、味わいが濃厚になりやすいと言われています。逆に、たくさん削ると、酵母の香りが引き立ちやすくなり、軽快な味わいになります。

お米を削るには、技術が必要ですし、原料も増えるので当然コストがかかります。精米歩合が低いお酒が高いのはこのためですね。

非常にざっくり言うと、👇のようなイメージです。

「純米酒グループ」:米本来の風味を感じる、旨味やコクのあるお酒

「本醸造酒グループ」:純米酒に近いが淡麗でまろやか。香りも強め。

「吟醸酒・大吟醸酒グループ」:非常に華やかな香り、飲み口はクリアでありながら、複雑で旨味も感じる。

我ながら、語彙力、文章力がなくてすんません。。。

でも、ちょっと違いがわかるだけで選びやすくなる気がしませんか?

お酒を純粋に楽しみたいときは大吟醸酒を、和食で食中酒として合わせるには純米酒を、などシーンによってセレクトしてみてください♪

ただ、これはあくまで分類なので、同じ部類に位置する日本酒でも作り手によって大きく味わいが異なるものも多いです。日本酒の世界は奥深い、、、

私もこれからも色々勉強していきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?