ドームの設計② 〜自作プラネタリウムのススメ〜

こんばんは。芝学園天文気象部のプラネタリウム班担当者です。この記事では、自作プラネタリウムに必須の投影用ドームの設計方法について解説します。

前回からの連載記事ですので、まだ読んでいない方はこちらからどうぞ。

1、ドームの大きさ

ドームの形状は、見て分かる通り半球です。しかし、ただ半球形を作ればいいというわけではありません。

その理由は、ドームの半球の中心に投影機の光源がある必要があるからです。普通、投影機は地面から30〜40cmほどの高さは最低でもありますから、半球を作っただけでは光源が中心からずれてしまい、星が歪んでしまいます。

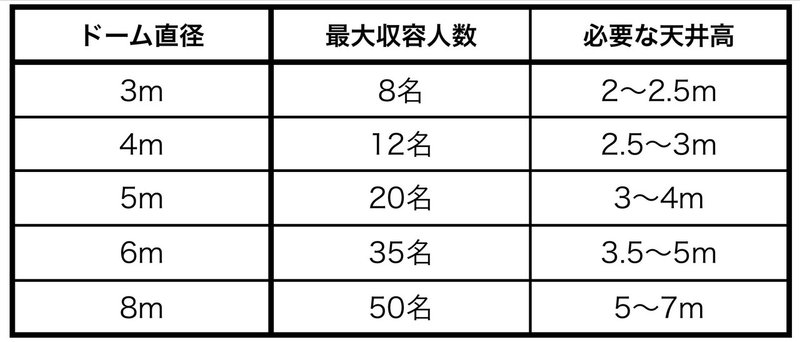

そこで、半球の下側に高さは50cm程度の円筒をつけるという設計をする必要があります。ここで、ドームの大きさと収容人数、必要な天井高の表を見てみましょう。

前述の理由から、天井高はドーム半径の1.25倍ほど必要になります。一般的な家庭の天井では、直径4mはかなり厳しいと思います。学校であれば、直径5mはギリギリ入ると思います。ドームが大きくなるとそれだけ作る時の労力や費用が大きくなるので、大きさは半径5m以下が妥当です。

設計を始める前に、設置する部屋の天井高や広さを測っておきましょう。

2、設計図の書き方

ある程度正確な半球にするためには、ドームを18分割したものを作り、それを貼り合わせるのが効率的です。

ぶっつけ本番で行うのではなく、まず半径20cmほどの小さいドームを設計して製作し、組み立ててみるところまでを練習してから、本番に取り組むことが大切です。

❶半球部分の設計

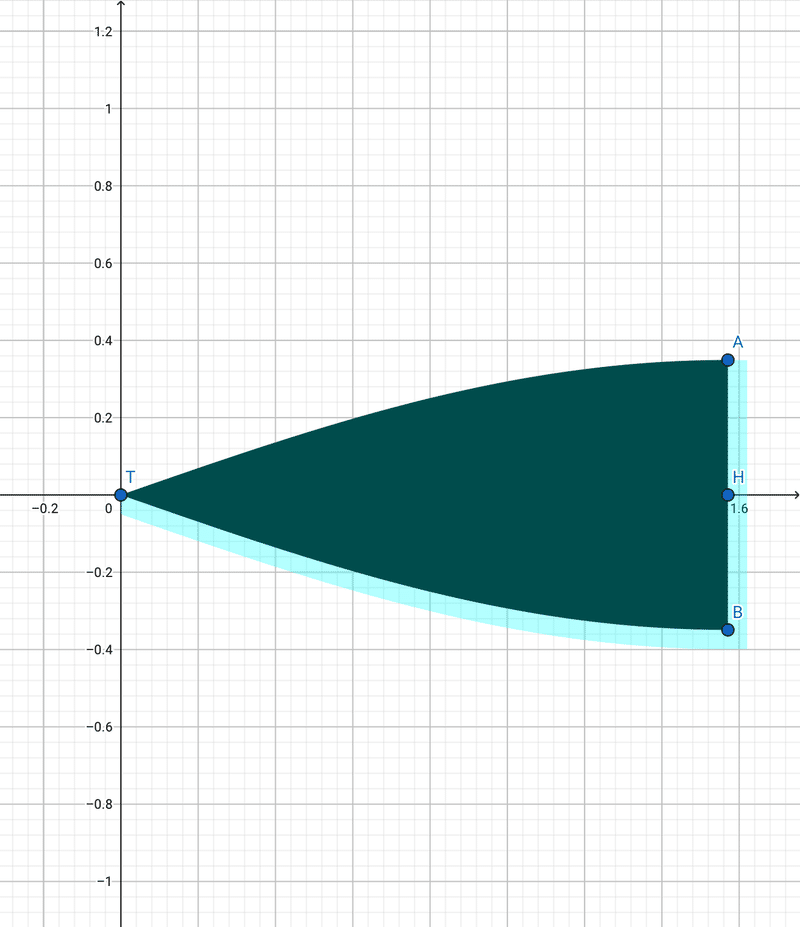

まずは半球部分の設計図から確認してみましょう。下に示すのは18分割したドームのパーツの一つの設計図です。(半径2mの場合)

中心線の長さAHは、半球の半径を半径とする円の1/4部分となります。さらに、中心線上のある点の半球の頂点からの距離をlとすると、貼り付ける線(TA)までの距離dはπr/18×sin(l/L×2/π)となります。そして一番下の部分、つまり半球の底面の部分に当たる図中の距離AHはπr/18となります。

ここに、十分なのりしろを貼り付ける線の片側と底面部分につけます。(半径5mなら5〜10cm程度あると良いでしょう。)とにかくのりしろをお忘れなく!

ちなみに、どうして各辺の式がこのようになるかは下記PDFでご覧下さい。但し、申し訳ありませんが手書きなので読みにくい場合がございます。

❷円筒・底面部分の設計

こちらは半球部分に比べて容易だと思います。円筒部分は長方形、底面部分は円形になります。のりしろをつけるのを忘れないことが重要です。

まとめ

とにかく最初に小さいサイズのドームを作ることから始めましょう。大きいサイズのものを作っていて失敗したら元も子もありません。設計が何よりも大切ですから丁寧に行いましょう。

【参照】

東京理科大天文研究部ホームページ

ピンホール式プラネタリウム製作ノウハウ

次回の記事

次回はピンホール式投影機の設計について載せます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?