祈りの正体〜縄文から弥生へ(スキは押さないでいいです)

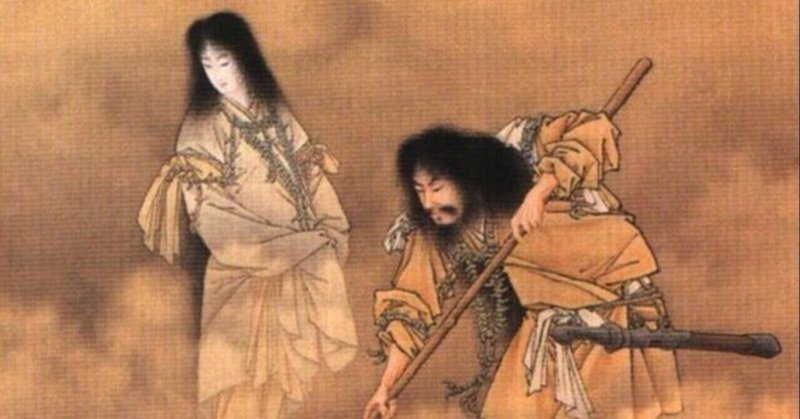

古来縄文の時代、

アニミズムの時代

果たして現代の認識の精霊崇拝のイメージ通りなのだろうか、

当時から換算して早、2万年の時が経つ

人の意識体系はどれほど進化してしまったのだろうか、

現代の認識すら大きな乖離があるとしたら

そのアニミズムの印象ですら現代人の想像を超えたところに精神体系があったとしてもおかしくわない。

一般的イメージでは

火を拝んだり、

物を祭り上げたりだなどという印象があるが

恐らくこれは宗教的差別が生み出した、創作された印象

人は長い歴史の中で、宗教を盾にこれを易々とやってのけてきた。

間違いなく、アニミズムは差別の対象となった時代がある。

野蛮で、粗悪な物も勿論あると思う。

古来縄文の人々の持っていたアニミズム精神とは古神道の原型であるが、

個人的には古神道の神の精神体系で驚かされた事実が一つある。

本来の古神道の精神体系と今の人間達の印象が違うことに対してどう感じているかと言う質問をしたことがある

するとそれは本来、かくあるべきだと言う答えを持っておきながら、それはそれですんなり受け入れた答えが返ってきてしまった。

私は正直戸惑っていた、

元来『かくあるべき』思想が強い。

勿論程度の低い、神なら私の想念など読み取って面白おかしく同調したのだろうが、それも理解した上での行いだった。

その時私は明確に古神道の精神体系を知ることとなった、

いくつかの質問をしたが、それに対し、想像の範疇を超えた回答がいくつかあったが、非常にナイーブな問題もあり

今はそのいくつかは伏せておこうと思う、

言うなれば、全ての事実はやはり想像を絶するところにあるようだ

これまでも半空想的に事実を模索し、証拠を漁ってきたが、それでも彼らの答えには成程とうなづかされ、ワクワクさせられる。

そして、私の人生の活動はその事実をどう扱うために存在するのか。

それは、未だにいささか疑問だが、彼らの答え同様、あるものはあるとして捉えるより仕方ない。

勿論チャネリングなどで、自称古神道の神を名乗る輩などもたくさんいるが、

そもそもよく喋る神の次元など大した物ではない。

自然の摂理同様、次元は上がるごとに少なくなる、

一時期もてはやされた次元上昇の5次元6次元などは

それだけ、邪な存在もおおくあり、

ピラミッドの裾に行くような物だ。

本来神は概念的である。

協議をもたらしたり、

こうしろ、ああしろは程度の低い神だとも言える。

聖書に出てくる神などは典型であるが仕方ない、

注意してもらいたいのは

これは宗教批判などではなく、

ただ単純な、人の精神形態のもたらした歴史であり

その精神形態の劣化が、様々な神を名乗る者たちの介入を許し、選民思想に火をつけ世界を席巻したと言う、

歴史上間違いのない事実から割り出される、

全てを加味した上での歴史上の事実として話をする。

縄文の時代、全ての存在の全ての状況を含め、

その時々の情緒を味わいとして受け入れてきた、

雨が降り、

やがて土に差した土器に雨が溜まり、

静かな夜が来る。

溜まった水には月が映り

それをたたえ飲む事で、

月のエネルギーを感じる。

無論劇的に何かが変わるわけではない。

しかしそんな気になる、

それが何よりも大事な事だと理解していた。

その心の動きを楽しんでいた。

祈ったり、願ったりなどせず、

その時その時を映るままに感じていた。

そんな時代を永く生きた、

集落を大きくしたりせず、

色々な所に田を作り、

稲作をし、できた所から採取する。

インディアンにも似た集落体系でもあった

無論、雨乞いや、ひでりを願ったりなどせず、

あるがままに生きた。

そして遥か一万二千年前、ある大きな噴火が起きた

この時、流石に精神は大きく分断される事になる

噴火の多いこの地を離れ新たな土地を探す者、

ある意味伝統を守りこの地にとどまり受け入れる者、

これが後に大きく歴史を変動させる事になる。

日本を離れた縄文人は8000年前にはアラビアに到達し、シュメールの千年前まで営みを続けた。

彼らは突如その地を離れ、他の地へと移って行った、

やがて弥生という時代になり、集落は大規模化し、貧富が生まれた。

縄文の時代人は殺し合うための道具を作ることはなかった。

確かにいくつかの争いごとはあった様だが、そのような死体の数はある時期を境に急速に増えていく。

弥生時代である。

この時代に出土するの死体の特徴といえば殆どが上45度以上に矢が刺さったものが多い、

しかも殆どが後ろ半身上となっている。

そのほかに多いのは体の半身くまなく刺さったものが多い。

夜襲や、遠方かつ後方より放たれたものだ。

縄文時代にも稲作は行われていた。

しかし明らかに弥生時代に入ることで、

増えたものは、稲作と、殺された死体と、貧富である。

弥生時代は稲作を始めた発展的な文化では決してない。

渡来人が文化を持ち込み、稲作を伝えたとされる。

しかしそれの本当は、

血塗られた奪う歴史の狭間で結果的に生まれた成れの果てだった。

稲作中心が意味するものは定住である。

その為に集落は大きくせざるを得なく、利益を求めなければならなくなり、奪い合う事で繁栄を手にしていった。

いくつかの大きな豪族の祖が出来上がり、日本全土で戦火は上がる。

そんな最中古墳時代に入り大和王朝がこれを束ねることとなった。

大和王朝の外交的特徴から見ると、神道系列の思想が強い様だが、多角的に見ればそれは純粋に神道というわけでもなく、やはりまじりだけのあるものの様だが、からはまたいずれとして。

本題は祈りという文化の始まりの話である。

明らかに縄文時代、人の感覚には祈りという媒体は強くはなかった。

稲作が始まる事で、祈る必要性が出てきたのである。

稲荷と狐は違うというが、

これは後続的な神の話であり、

神は思想や、習慣から生成されたものも存在しており、

緻密に分けるならば、

根源的には全くの異種のものがある。

稲がなる事を祈る対象が稲荷であり。

祈るという精神体系が生んだ神が稲荷なのだ。

その眷属として狐は祀られる。

古来縄文時代狼が山に住む神の眷属として存在していたが、現在その狼信仰は廃れ全て狐になりかわったのにはおそらくその様な時代背景が存在する。

また鳥居という考え方も持ち込まれたものであり、

古くは大樹が神の降りる場として、

石は座する場として祀られる。

つまり古来日本には祈るという精神体系はみてとれず、

持ち込まれた文化により後天的に生まれ、

その形は人身御供も含め、純粋なものから醜悪なものまでを網羅するに至る。

世界のアニミズムとは歴史的にも醜悪な物としての印象を与えられたものも数少ない。

少なくとも縄文の物はそういった意味の形としては存在していないと私は思う。

何せ祈ることなどしないのだから。

ある物を受け入れ、ある物を賛美する。

だからこの淘汰されたかの様に見える縄文の精神も

古来の神々達は一つの時代の流れとして、

ただその流れを感じるに過ぎないのだろう。

祈りの正体がなんであれそれが本来悪いものではない、

ただそれが純粋な祈りを逸脱することがなければだ。

しかしそれは実に危うく禍々しいそれは、禍々しい歴史を産む媒体となる。

…日本は実に厄介な歴史を持っている。

神仏習合の裏に隠された日本古来の本質的な神の姿。

現在日本の地中には黒い龍が覆いかぶさる形で封じ込められている。

その竜に力を与えているのは鳥居の存在であり、厄落としの風習。

どうも勘違いしている輩が多いので言わせてもらうが、日本は神の国ではない、

ここまで言えば確かに問題発言ではあるが、

腹も立つので言わせてもらう

日本は神殺しを知らず知らずのうちに余儀なくされた国と言っても過言ではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?