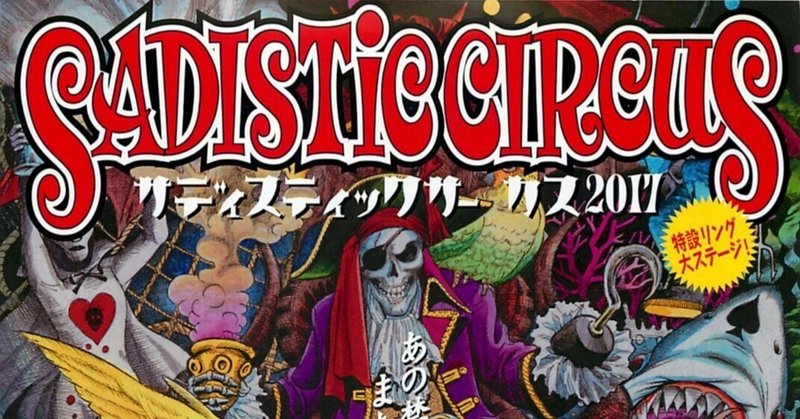

パフォーマンスいわれ24 サディステックサーカス17 「耳なし芳市」

2017年9月。秋のサディスカ。私は思い描いていた企画があった。小泉八雲原作「耳なし芳一」だ。この題材はアングラ好きな人であれば、誰もが演ってみたいと考える題材だろう。「体に経文を書く」シーンなんて、ビジュアル的にも見応えがある。

そしてこれは琵琶デュオに弾き語りをお願いしたかった(2013年ゆきおんなでコラボ)。彼らの得意演目でもあるし、後藤幸浩氏に坊さんの役をやって欲しかったから。

問題はメインとなる「経文書き」である。以前ボディペインティングをしていただいたショーをしたことがあるが、最低限のクオリティーでもかなりの時間を要する。<全身の経文>なんてとても持ち時間の中では書ききれない。

私は駄目もとで、当時イベントで使われだした「プロジェクションマッピング」をこのサディスカで提案したが、やはり無理であった(高嶺の花です)。他の映像効果で文字を裸に纏ったようにならないか、と映像関係者に相談してみたが、いかんせん会場が広い(ディファ有明、プロレス会場)。何台ものプロジェクターがないと無理だ、という。結果、直接肌に書くしかない。しかし時間がない。どうすべきか、、、。

そこで文字書きシーンまでを短くし、衣装を脱がない。肌にはあらかじめ経文を書いておく、ということにした。そして経文書きシーンのところは、派手さを見せるため、経文を蛍光ペイントで汚していく、という風にした。

7月。制作と打ち合わせ。この時に、芳一が彷徨っているのは墓地である、ということが話題になり、墓地らしい風景が欲しい。ススキを植えたセットを作るか、いや、いっその事墓セットを作ろうということになり、話がまとまる。こういうところがこの制作スタッフの素晴らしい点。できる可能性を追求してくれる。

そして「耳を切り落とすシーンはどうするか」という問題。ふた昔前に流行ったつけ耳のようなものは手に入るが、いかにも嘘っぽい。まだ時間があるのでラティックスで作ることも可能だが、切り落としたあと、実際の耳の部分をどう隠すか、など難しい点があるので、ここは頭巾の外側から自らが切るということにした。

ここで構成がまとまり、構成台本を書き、後藤氏に渡した。あとは弾き語りしやすいように、後藤氏が台本を書いてくれる。

衣装だが、以前浅草の古道具屋で買った法衣(緑)がある。これを着る。そして尼のずきんは簡単に作れるものをネットで探し、手作りした。物語性が強い作品は、そのイメージを損なわないように単純化して伝えたい部分のみを強調して行く。これが私の作り方である。

本番前日、琵琶デュオと会い、最初で最後の稽古。約2時間。

台本はその前に見ているので、お互いの意思確認はできているし、琵琶デュオの得意曲である。ちょっとしたタイミング合わせの確認程度で、稽古はすむ。その後は恒例の飲み会。正統派琵琶語りの後藤氏だがアングラ業界にも明るく、話題は尽きない。

本番当日。会場に入ってまず墓セットをみる。すごい出来だ。しかも大きい。ちょっとした芝居のセットである。こんな作品を作ってもらってありがたい。感謝しかない。

ステージはもちろん楽しくできた。後藤氏の坊さんは、語りながら私の体に蛍光塗料を塗りたくり、奮闘してくれた。問題の耳切りもとりあえずクリアした。次の機会があればここはもっと工夫したい。琵琶デュオとのコラボはやはり正解であった。私の作りたい耳なし芳一ができた。ちなみにタイトルでは、私は女なので芳一ではなく「芳市」とした。

「耳なし芳市 2017 構成表」

琵琶デュオ、板付き。よきタイミングでスタート

シーン1

語り 琵琶デュオ 3分

前半物語

シーン2

舞あるいは所作 芳市登場 3分

尼僧姿 ー 引っ込み

シーン3

語り 琵琶デュオ 3分

後半物語

シーン4

経文 芳市襦袢姿で登場 5分

(芳市の身体にはあらかじめ黒で経文が書かれている)

芳市、本舞台吊り場の下まで来て、逆さ吊り準備

(吊り、電動)

(カラビナの所から縄1本垂らしておく)

そこへ和尚(後藤)、筆など持って近づいてくる

まず目線の高さ(後藤の)まで吊る。襦袢脱げる

蛍光色塗料で芳市の身体に経文を書いていく

(大きく、崩れ文字良し、デザイン的もよし)

和尚、書き終わり元の位置へ

照明、ブラックライトに変わる

吊りは更に高く上がり、芳市、くねっていく

合図、ガクッとなる ー 降りる

シーン5 亡者たちを鎮める切腹 4分

(短い語りが入ってもいいか)

芳市、死後も音は残り、フェードアウト

照明、フェードアウト

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?