将棋教室8日目。

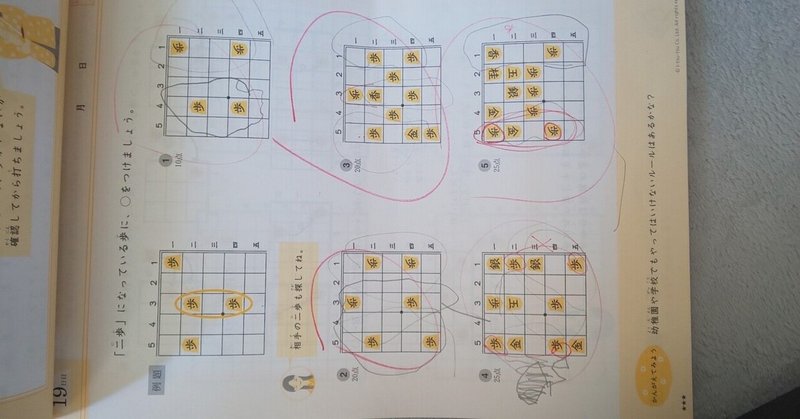

テキスト難しくなってきた。

○はついているが、しんちゃん1人だけで解いたわけではないだろう。

答えを誘導されてやっているというのが本当だろう。

勉強でも麻雀でも将棋でも同じだが、分からないが増えるとどんどんモチベーション低下に繋がるものである。

子供は褒めて育てよという言葉の通り、現実を知らない子供はそれこそ、空も飛べるのはではないかと思うぐらいだ。

ちなみに子供だけではなく、大人も褒めて育てたほうがいい。

その辺を石田にはよく考えて欲しい(笑)

私は褒められて育つタイプだ。

先週、最後に初めて5歳のお兄ちゃんと将棋を指したらしい。

結果は惨敗。

本人曰く、

「駒を4つしか取れなかった。」

「しんちゃんがどうやるかをお兄ちゃんはわかっている」

というほど、強い印象を受けたらしい。

先生は、

「しんのすけ最後まで、駒がどう動くのかちゃんとわかって指してました」とのこと。

私が勘違いしていたのだが、5歳のお兄ちゃんは、通いはじめは同じだが、教室から本を借りていってるぐらい将棋に詳しい。

(私は6歳のお兄ちゃんがそうだと思っていた。)

5歳で将棋の本が読めるのか?という疑問はあるが。詰め将棋ぐらいは絵なので大丈夫か。

将棋の本は入門書以外の敷居は高い。

大抵の戦術書は、私も理解できない。

大体、三段ぐらいの棋力がないと難しいものがほとんどだ。

負けて、ショックを受けていたが5歳のお兄ちゃんとはすごく仲がいい。

保育園の仲のいい友達と同じぐらいに見える。むしろ、はたから見たら兄弟と思われてもおかしくないぐらいだ。

その子は小柄で、身長もしんちゃんより小さいから、怖くないのかも知れない。

ライバルとしては、最適な関係な気がする。

とりあえず、この壁をどうやって越えさせるかと考えた。

私は将棋を教えてるときに、覚えさせる戦術は原始棒銀である。

これほど、分かりやすい戦術はない。

というか、他の戦術は難しくそれなりの棋力が必要になるからである。

というか、当然対応のゲームなので攻守のバランスが必要になる。これがこの戦法だけは守りをほとんど関係なくとりあえず攻めれるのがメリットだ。

また、単純明快棒銀戦法の受け方はそれほど単純でもない。

棋力的には2級ぐらいないとちゃんと受けれないだろう。

原始棒銀の凄いところは、必ず失敗しないところだ。

まあ、そう指すにはやはり2級ぐらいは必要にはなるが。

ちなみに、必ず失敗しないが当然勝てるという話ではない。

大成功なら勝勢までいくが、ほとんどが攻めは繋がるという感じだ。

では、それでも何故負けるのか。

ちゃんと受けられたときに、多少の成功はするが相手の攻めのほうが早くなるのと、守りが薄いので攻め合いはきつい。

話が長く原始棒銀の素晴らしさを伝えたが、教えるかどうか悩んだ。

理由は、まずいくら単純明快といってもすぐに指せるようにはならないので、途中で私に対して半信半疑にならないかということ。

私は親なので、しんちゃんとしては文句もいいやすいのもある。

また、2人で勝負するときはしんちゃんを勝たせている。なので、こないだも

「5歳のお兄ちゃんのほうがパパより強いと思うよ」

と言っていた。

もう1つ教えなかった大きな理由がある。

今後、教室で教わる戦法は多分、四間飛車なのではないかと思っている。

子供教室はわからないが、女性対象のカルチャーなどでは、基本は四間飛車からスタートするらしい。

理由は簡単で、王は囲いやすく激しい戦いになるまでの時間が長いからである。

居飛車だと囲いは、わりと脆く力戦になるので、戦況が傾いたときに粘りが効きにくい。

そう考えると、私が棒銀を教えるのは微妙かなと思い踏みとどまった。

とりあえず絶対に損にならないことを教えようということでアプリをダウンロードした。

今一、理解してないが一緒に楽しそうにやっている、

何回か同じ問題やってると答えを覚えるものもあり、それでいいと思う。

卵より鶏が先でもいいと私は思う。

麻雀も1つのことが分かると、今まで分からなかったこと他のことが分かることがある。

例えば、間四軒という言葉がある。

3と8を切っていたら4-7が危ないというものだ。

3と8の裏スジが4-7でダブってるのでより危ないってものだ。

現代では、裏スジと無スジの危険度がほとんど変わらないということ説もある。

そこから、すじカウントもでてきた。

この件に関しては個人的な意見は控えておこう。

危険度はともかく、ここから分かることは5と6を持っている可能性は高いということは間違いないだろう。染めてではない限りは。

これに手出しツモ切りで信頼度を増やしていって、相手の手牌を推測していくのである。

よって、間四軒は意味がないから覚える必要がないという発想は、とても軟弱な思考に思う。

裏スジを知らなくても、間四軒を覚えていればゆくゆくはこのように発展していくものである。

何故危険かを追及することも大事だが、1知識を貯めていくのも大事なのである。

東野圭吾さんのガリレオではないが、ピーンと繋がることがある。

その瞬間が麻雀人生の中でもっとも楽しい時間だったと私は思う。

もうかれこれ20年ぐらい前の話だが。

分からないことは分からないでいいのである。

話は脱線したが、勉強法も正解はないと思っている。

将棋棋士の方に、どうすれば強くなるかを聞くと、大体の人が

「棋譜並べと詰め将棋」と答える。

将棋の発展は、凄い速度で進んでいる。

10年後20年後、同じ質問をしたときに棋士の方の返答が変わっているかも知れない。

前回記したが、将棋に絶対必要なのは終盤力なので詰め将棋は変わらないと思うが。

それでも、棋譜並べから得るものがないかというとはそんなことはないと思う。

より効率のいいものが増えたとしてもだ。

まだ、40そこそこの若輩者だが人生の中の経験で無駄というものは中々見当たらない。

人生も麻雀も将棋も仕事も何でも、無駄というものはない気がする。

とりあえず、明日将棋の先生に5歳の棋力がどれくらいなのかを聞いてみようと思う。

では、また。

気に入っていただければ、サポートお願いします。サポート金の1部はSRCの補助金などの麻雀普及活動に使いたいと思っています。